Как шипуют шины на заводе

Скользкая тема. Устройство и принцип работы шипов в зимних шинах

Идея оснастить колеса острыми элементами, цепляющимися за лед, возникла сравнительно давно – еще в XIX веке были попытки снабжать подобием шипов колеса повозок и карет. В 30-е годы XX века начались активные эксперименты в автоспорте – гонщики пытались кустарным способом модифицировать колеса для зимних состязаний. Однако острые спортивные «гвозди» были практически непригодны для дорог общего пользования. Первой серийной легковой шипованной шиной принято считать модель Kometa-Hakkapeliitta компании Nokian. Когда к созданию шипованных шин подключились ведущие шинные компании, эволюция шипа заметно ускорилась.

Поначалу конструкторам приходилось решать множество технических задач. Наиболее распространенной проблемой оказалась коррозия – многие металлические сплавы не выдерживали постоянного контакта с мокрой поверхностью, а если дорога еще была щедро удобрена солью и реагентами, то жизнь шипа и вовсе оказывалась короткой. К тому же стальные шипы существенно увеличивали вес шины, а следовательно, и неподрессоренные массы. Использовать легкие и малочувствительные к ржавчине металлы вроде алюминия не получилось, поскольку мягкий материал очень быстро стирался, по той же причине потерпели неудачу эксперименты с пластиком. Близкой стала проблема с посадочным местом шипа – под воздействием постоянных нагрузок оно расширялось, ослабляя посадку, между шипом и протектором попадали вода, грязь и реагенты, еще больше усиливая воздействие коррозии.

Постепенно конструкторы пришли к комбинированному решению – тело, то есть корпус шипа, стали делать из легкого устойчивого к коррозии, чаще алюминиевого, сплава, а наконечник – из твердосплавного материала, как правило, с примесью карбида вольфрама. Чтобы шип не расшатывался и не вырывался из гнезда, его корпус обычно делают двухфланцевым, а между фланцами находится более тонкая соединительная ножка. Широкий верхний фланец обладает большой площадью опоры и препятствует чрезмерным колебаниям, а широкий и плоский нижний фланец удерживает шип в протекторе. К примеру, такое решение применяется в шипе Ice Force, который устанавливается в зимнюю шину Toyo Observe Ice-Freezer.

Для успешной работы шипа в течение всего срока службы важно и соответствующее отношение со стороны автовладельцев. Прежде всего, новые шипованные шины нуждаются в обкатке для окончательной фиксации в гнезде. Поэтому первые 500 километров следует ездить, избегая резких маневров, и держать скорость не выше 100 км/ч.

В последнее время разработчики все чаще экспериментируют с формой наконечника шипа, стремясь улучшить проникающий эффект и дифференцировать нагрузку в продольном и поперечном направлении. Встречаются квадратные, овальные и даже крестообразные наконечники. В шипе Ice Force от Toyo Tires основная рабочая часть наконечника сделана пятиугольной, а на ее вершине расположен еще один четырехугольный выступ. Это позволило увеличить количество острых углов и сцепных кромок, значительно улучшив проникающее действие шипа. В результате шип Ice Force обеспечивает хорошую разгонно-тормозную динамику, работая в продольном направлении, а также боковую поддержку, существенно облегчая прохождение поворотов.

Но, разумеется, сцепление зависит не только от формы шипов, но и от их количества, и расположения в протекторе. В современных шинах этот параметр все чаще подбирается с помощью компьютерного моделирования, например, технологии T-MODE от Toyo Tires. В новой шине Observe Ice-Freezer разработчики применили 28-рядную ошиповку, что позволило не только улучшить сцепление с дорогой, но и снизить шум благодаря равномерному распределению шипов.

Стоит ли делать ошиповку зимней резины

В процессе эксплуатации зимний комплект резины активно изнашивается, теряет сцепные качества, утрачивает эластичность при низких температурах.

Вследствие деформации стачиваются и выпадают шипы. При таких повреждениях производители рекомендуют менять покрышки на новые шины, чтобы предотвратить аварийную ситуацию, не допустить заноса на нестабильной зимней дороге. Однако в ситуации, когда на новых покрышках повреждаются металлические резцы, устанавливать новый комплект необязательно. Достаточно провести восстановление ошиповки.

Повторная ошиповка зимних шин – стандартная процедура, которая используется для улучшения характеристик автопокрышек. Она повышает сцепные качества с обледеневшим покрытием, улучшает безопасность движения в холодное время.

Что нужно знать о ошиповке автопокрышек

Из-за конструкции шипы перестают функционировать даже на новых покрышках. Если износ резины неравномерен, резцы тупятся, перестают цепляться на обледенелой дороге или становятся выше протектора. Это приводит к тому, что их вырывает во время резкого торможения или пробуксовки колес. В этом случае новый комплект не нужен, поскольку есть смысл в дошиповке.

Этот процесс может быть сделан своими руками или с помощью инструмента. Перед повторной комплектацией нужно учитывать, что установка шипов должна производиться за 2-3 месяца до наступления зимнего периода. На процесс влияет технология, резину нужно просушить перед эксплуатацией, после провести обязательную обкатку. Только при соблюдении условий можно получить нужный эффект – шипы не деформируются и не вылетят.

Делать ошиповку зимней резины можно несколькими способами. Существует начальный и ремонтный (повторный) метод. Начальная технология предполагает эксплуатацию нешипованных шин, которые можно укомплектовать в любое время при необходимости. Повторная ошиповка представляет собой процедуру монтажа своими руками новых резцов взамен утраченным. Самостоятельная установка увеличивает рабочий ресурс колес, повышает безопасность.

Какую зимнюю покрышку можно шиповать, какую нельзя

Несмотря на достоинства метода, существуют ограничения, которые запрещают делать ремонт изношенной резины. Если их игнорировать, это приведет к некачественному повторному восстановлению и не даст результата.

Монтаж шипов на зимнюю покрышку делается в случаях, когда:

Повторный монтаж резцов своими руками недопустим, если:

Прежде чем производить ремонт определитесь, нужна ли дошиповка или лучше заменить комплект колес. Только определив актуальность, следует приступать к работе и делать повторную установку металлических элементов.

Как делают зимние шины

Побывав на заводе Continental под Калугой, мы узнали, как производится новая шипованная шина IceContact 2, насколько она лучше предшественницы и сложно ли выдирать из нее шипы

Казалось бы, еще вчера мы посещали церемонию открытия немецко-калужского завода, а уже сегодня с конвейера сходит 2,5-миллионная шина. С момента запуска прошло уже больше двух лет, и главная на сегодня новость — начало производства премиум-шиповок IceContact 2. Калужский завод, к слову, стал вторым предприятием концерна, которое выпускает зимние шипованные шины, и единственным в России, где применены уникальные технологии шипования и вулканизации шипа, полностью интегрированные в производственный процесс. И если на заводе в немецком городе Корбах на долю шипованных шин приходится только 10–20 % от объемов производства (шипы в большинстве стран Европы вне закона, да и зимы куда мягче), то у нас потребность в таком продукте куда выше — в ближайшее время доля шиповок на калужском заводе составит около 60 %.

Из каждой 250-килограммовой стопки резиновой ленты берется один образец, который проходит обязательную проверку в лаборатории

О том, чем новинка выгодно отличается от предшественницы, читайте в статье Станислава Шустицкого, где он описывает собственные ощущения от теста IceContact 2. Мне же удалось вживую наблюдать, что стоит за такими показателями, как «улучшение управляемости на сухом дорожном покрытии на 9 %» или «улучшение тормозного и тягового усилий на льду на 8 %». Если брать глобально, то принцип производства всех современных зимних шин идентичен. Главные отличия, как и полагается, в деталях — главным образом, в составе резиновой смеси, структуре протектора, способе и типе шипования. Именно поэтому фотографировать конвейер дотошным журналистам традиционно запрещено — мало ли что выведают.

Процесс создания шины с нуля — крайне трудоемкий, длительный и высокоточный. Огромное количество времени, как и с любым технологичным продуктом, уходит на разработку шин — компьютерное моделирование, изготовление макетов и предсерийных образцов шин, длительный подбор и тестирование резиновых смесей… И только после успешных испытаний дело доходит до производства недешевых пресс-форм для каждого типоразмера шин, а также установки и отладки производственного оборудования непосредственно на заводе. Сам же процесс производства серийной продукции выглядит менее творческим и более заурядным, но и здесь пока что есть место ручному труду профессионалов.

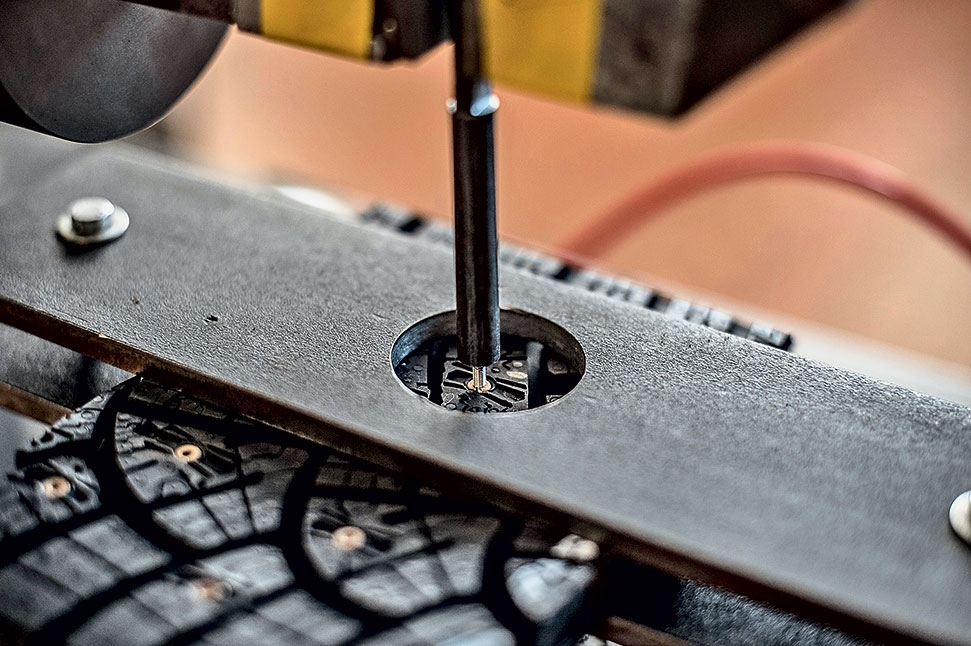

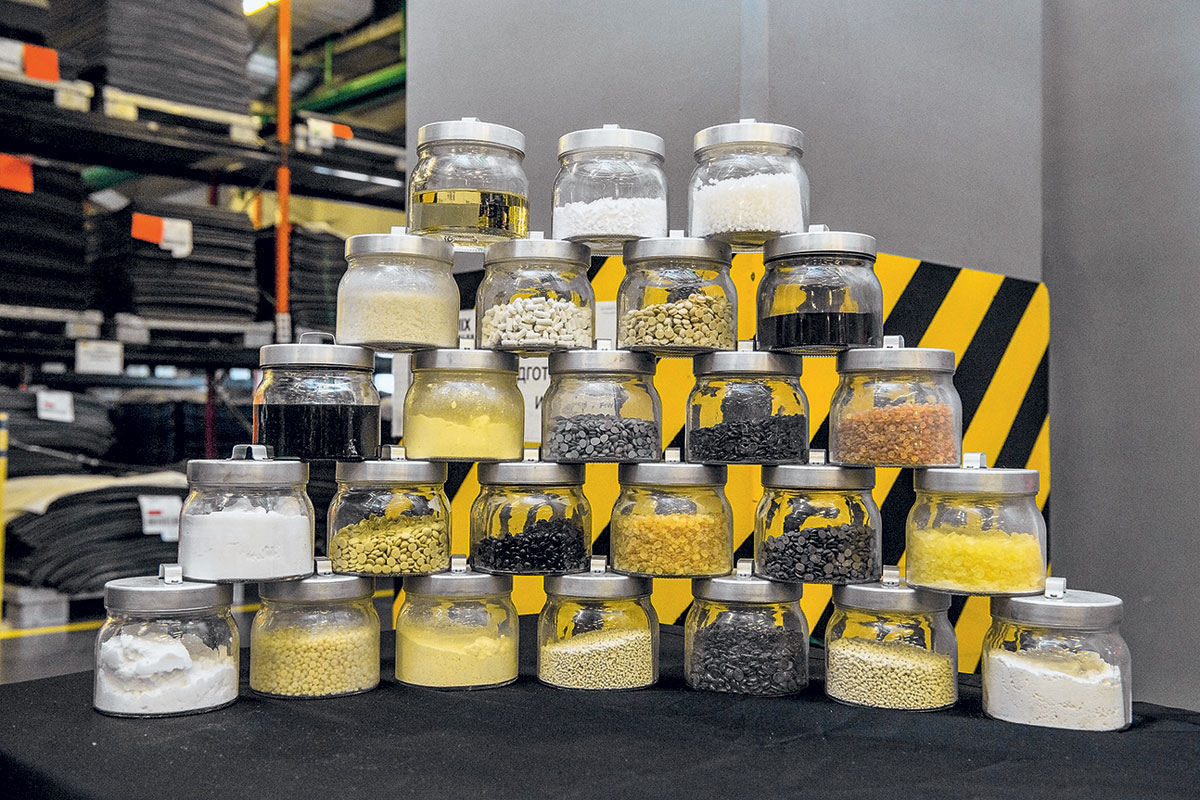

Посадку шипа проверяют на специальном станке. Прочность превосходная — выдирается тот только с кусками протектора

Все начинается в цехе резиносмешения. Здесь, как понятно из названия, происходит изготовление секретной резиновой смеси: компоненты тщательно перемешиваются, измельчаются и раскатываются на вальцах. Технология смешивания компонентов состоит из двух этапов: сперва технический углерод смешивается с каучуком и добавками при температуре 120 градусов. Затем полученный «микс» смешивается с серой, а чтобы не запустить процесс вулканизации, процесс происходит при сниженной до 80 градусов температуре. По окончании процесса мы можем наблюдать 250-килограммовые многослойные стопки резиновой ленты, которая вскоре пойдет в следующий цех. Но и здесь возможны некоторые отклонения от плана, ибо превратиться из невзрачного куска резины в эффективную шину дано не каждой заготовке. Даже несмотря на то, что каждый замес четко отслеживается, существует мизерная вероятность неправильного смешивания ингредиентов будущей шины из-за их огромного разнообразия, которые включают в себя 15 наименований, созданных с использованием примерно 1500 различных материалов! Поэтому из каждой палеты с резиновой лентой-полуфабрикатом в обязательном порядке берется образец, который отправляется в лабораторию для анализа физико-химических параметров. Там проверяется полный набор физических свойств — время вулканизации, вязкость, твердость и т. д. В случае непрохождения целая палета бракуется, отправляется на вторичную переработку, а в производство отправляется только одобренное сырье.

Далее следует процесс экструзии, где лента сырой резины под давлением проходит через специальные планки (для каждого типоразмера шины своя планка). После этого формируются элементы будущей шины: боковины, протектор и гермослой. Во время экструзии на резину наносят цветные полоски, дабы заготовки было легче идентифицировать по типоразмеру и модели. Температура внутри экструдера колеблется в районе 110 градусов и снижается до 23–35 на 100-метровом участке, имеющем водяное охлаждение. Следующий этап — цех сборки и нарезки, где гермослой, текстильный слой, металлокорд, боковина и протектор состыковываются воедино. Таким образом, резиновая лента постепенно приобретает более привычную нам форму, больше всего напоминая гоночный слик из крайне мягкой резины. Чтобы шина обрела конечные формы, рисунок протектора, необходимую прочность и упругость, она отправляется на завершающий этап — вулканизацию. Здесь сырая резина запекается в пресс-форме при температуре 165 градусов под давлением в 16 атмосфер, а сам цикл длится порядка 9–15 секунд в зависимости от типоразмера шины. Пресс-формы представляют собой разбитые на несколько частей алюминиевые с торца и металлические по бокам клише, которые смыкаются при «запекании» протектора и размыкаются по окончании процесса вулканизации. Привычных «пупырышек», образующихся после вулканизации, теперь нет: высокое давление и особенности конструкции пресс-форм позволяют этого избежать. Поскольку клише при вулканизации имеют свойство загрязняться, то через каждые 1500 циклов они проходят очистку сухим льдом. Завод по изготовлению форм, кстати, также принадлежит Continental — компания приобрела его в прошлом году.

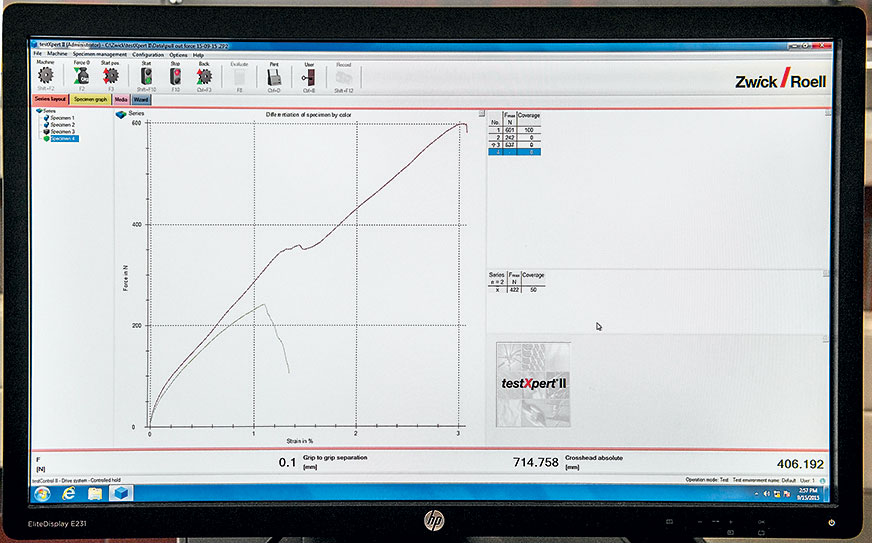

Усилие при этом достигает колоссальных 600 Н, хотя и обычный конти-шип показал вполне достойные 242 Н

Но свежеиспеченные шины еще не готовы: после вулканизации каждая шина проходит 100-процентный контроль качества, который включает весовую, визуальную и геометрическую проверки. Таким образом проверяют однородность структуры шины, наличие дисбаланса и отсутствие внешних недостатков. Также все шины проходят через рентген-установку, которая позволяет отследить правильность наложения слоев ( раньше для этого приходилось выборочно разрезать покрышки и осматривать их). И только после этого шины идут на фирменную ошиповку.

Этим процессом континенталевцы особенно гордятся — они первые, кто запустил в серийное производство технологию посадки шипов на клей, которая зовется StudOn (до этого к подобным мерам прибегали только в автоспорте). Так же, как, например, Gislaved NF 100, которые производятся здесь же, в Калуге, IceContact 2 проходят аналогичный процесс ошиповки: стенд, оснащенный специальной камерой, отслеживает положение центров отверстий и помещает в них шипы. Но в случае с IceContact 2 шипы уже покрыты специальным клеем, который расплавляется и засыхает на следующем этапе в автоклаве при температуре 165 градусов и под давлением 7 атм. Этот этап производства давно себя оправдал: вклеенный шип легко выдерживает нагрузку в 500 Н и выдергивается лишь при 600 Н, но уже с корнем, забирая с собой кусок протектора. Чтобы выдернуть обычный шип, требуется в 3–4 раза меньшее усилие — этот параметр, кстати, тоже регулярно проверяется в заводской лаборатории. Стоит ли ждать подобную технологию на более доступных покрышках? Как отвечает Георгий Ротов, генеральный директор OOО «Континентал Калуга», в ближайшее время это прерогатива лишь премиальных IceContact 2: ошиповка подобным образом довольно сильно удорожает более доступные шины.

Компаунд смеси состоит из множества компонентов, включающих в себя 15 наименований, созданных с использованием 1500 различных материалов!

Также представители компании поделились перспективами развития производства. Одну из важнейших ролей здесь, конечно, играет не самая благоприятная экономическая обстановка: московский офис Continental прогнозирует падение российского рынка шин вплоть до следующего года. Вернуться же на докризисный уровень 2013 года, согласно ожиданиям компании, шинный рынок должен ближе к 2020 году, а уже к концу 2017 года завод планирует выйти на полную производственную мощность в 4 миллиона шин в год (теоретически существуют перспективы расширения производства аж до 16 млн).

Что касается настоящего времени, то сегодня в Калуге производится более 150 артикулов шин трех популярных в России брендов — Continental, Gislaved и Matador. По словам руководства, ведутся активные переговоры с российскими заводами-автосборщиками, с некоторыми уже есть определенные договоренности — АвтоВАЗ, Nissan, Renault, Ford, КамАЗ и т. д. уже сотрудничают с Continental.

Также в этом году начались поставки за рубеж: первые партии экспортных шин отправились в Республику Беларусь и на Украину, а за ними последовали поставки в Германию и Францию. В ближайшие месяцы шины, произведенные в Калуге, отправятся еще в ряд европейских стран: Бельгию, Испанию, Португалию, Италию, Великобританию, Польшу и Турцию. Примечательно, что это далеко не первый случай за последние годы, когда европейская компания, имея производство в России, начинает удовлетворять спрос не только наших, но и зарубежных торговых площадок — один из лучших показателей эффективности производства.

Стали известны новые подробности о готовящемся гиперкаре Koenigsegg One:1. Автомобиль будет представлен в начале марта на Женевском автосалоне. Как ожидается, всего изготовят не более пяти экземпляров новой модели. Представители компании рассказали, что удельная мощность суперкара составит 1 л.с на килограмм веса, а это означает, что мотор Koenigsegg One:1 разовьёт 1400 лошадиных сил. Максимальная скорость нового гиперкара достигнет отметки 450 километров в час, также в компании заявляют, что модель установит рекорды разгона машины до 100, 200, 300 и даже 400 километров в час.

Шипы для шин: острая тема

В 270 километрах к северу от Хельсинки есть городок Ювяскюля с населением менее 130 тысяч жителей. Неподалеку от него расположен завод Tikka (фин. tikka — дятел), выпускающий шипы для зимних шин. С 2008 года им владеет компания Continental.

Tikka обеспечивает работой 72 сотрудников, включая административный персонал. Они успевают заниматься исследованиями, производством, тестами, сертификацией и продажами — иными словами, полным циклом. Даже львиную долю станков и прочего оборудования делают здесь же по собственным чертежам. Отсюда высочайшее качество и гибкий подход к требованиям заказчика. И это при внушительном объеме производства: 600 млн шипов в год.

Шипы развиваются вместе с шиной, ведь они вносят свой вклад в ее основные характеристики — сцепные свойства с дорогой всех типов, расход топлива и комфорт при езде. Одна из самых сложных задач — сделать так, чтобы «железный гвоздь» сохранял свои свойства в течение многих тысяч километров пробега и при этом изнашивался одновременно с протектором. Если поставлена цель разработать первоклассную зимнюю шину, шипы под нее тщательно подбирают и даже изготавливают индивидуально.

Ныне действующий европейский техрегламент для шипованных шин вступил в силу в 2013 году. Главным новшеством стало ограничение максимального количества шипов на метр качения шины. В Финляндии разрешено пятьдесят, в России — шестьдесят. Что это означает на практике? Например, для шины размерности 205/55 R16 допустимое количество «гвоздей» уменьшилось на четверть — с 130 до 96. Это касается шипов, сертифицированных отдельно от покрышки. Одобряется конкретная модель шипов, и их разрешают устанавливать в любые шины. Дополнительные тесты не нужны, нельзя превышать лишь оговоренное в техрегламенте количество шипов. Такой вариант подходит для тех компаний (или бюджетных линеек у именитых марок), которые хотят создать покрышку средненького уровня или даже попроще.

Желаете улучшить характеристики за счет большего количества «гвоздей»? Нет проблем, но покрышкам придется выдержать дополнительные испытания на износ дорожного покрытия. И лишь при положительном результате их допустят к серийному производству. Катают такие шины не по асфальту, а по гранитным плитам — 400 проездов на скорости 100 км/ч. Все параметры строго регламентированы: процесс подготовки плит, давление в шинах, масса автомобиля, нагрузка на каждое колесо, температура воздуха, «дороги» и покрышки. По окончании тестов фиксируют разницу в массе пяти плит до и после тестового пробега. Если показатели в норме, шине дают путевку в жизнь. И абсолютно не важно, сколько в ней шипов.

Однофланцевые шипы ( а) — устаревшая и вышедшая из массового употребления конструкция. Двухфланцевые ( б) лучше удерживаются в протекторе, а более широкий верхний фланец вдобавок препятствует попаданию грязи и влаги в посадочное гнездо, что также продлевает срок совместной жизни шипа и шины. Форма и толщина корпуса — на усмотрение производителя. Шипы с трехфланцевым корпусом ( в) сидят в протекторе еще прочнее. Но они не настолько надежнее в эксплуатации, насколько сложнее и дороже в производстве. По сути, это экзотика: для массовых шин достаточно и двух фланцев. Тем более что производители придумали более эффективные способы фиксации — например, вклейку, как в случае с шиной Continental IceContact 2.

Как убедиться, что ремонтная ошиповка выполнена правильно

Свои поклонники и противники есть как у фрикционной, так и у шипованной резины. Не будем приводить здесь все аргументы за и против, но один требует особого внимания: шипы, которые рано или поздно выпадают из посадочных мест. В итоге при вполне работоспособной высоте протектора шины теряют свою эффективность.

Можно ли зашиповать резину повторно? Вполне. Главное – сделать это правильно. И в этом компания «АвтоОшиповка» – признанный специалист, так как непосредственно участвовала в разработке этой методики, ее отработке и тестировании.

Мы, специалисты завода «Теком», расскажем, как понять, что вам окажут качественную услугу с соблюдением предусмотренной технологии и выполнят ошиповку оригинальными ремонтными шипами.

Признаки качественно выполненной ремонтной ошиповки

На результат повторной ошиповки зимних шин влияют четыре фактора: остаточный протектор, качество шипов, применяемый инструмент и технология проведения работ.

С глубиной протектора все просто – она должна быть достаточной для удержания шипа, то есть не менее, чем высота корпуса самой короткой модели ремшипа, – 7мм. Идеально, если протектор глубже этой величины, – поэтому лучше заранее контролировать износ «штатных» шипов.

Вполне логично, что используемые в работе с изношенной резиной шипы должны отличаться от тех, что устанавливают в новые шины. Причина проста: посадочное место в резине уже деформировано и не удержит стандартный шип. Ремонтный вариант состоит из трех элементов: корпуса, вставки и специальной полимерной втулки.

Конструкция ремонтного шипа

Металлический (есть алюминиевые и стальные модели) корпус шипа имеет фланец увеличенного размера. Его задача – надежно зафиксировать шип в протекторе.

Диаметр фланца ремонтного шипа составляет 12 мм (против 8 мм у «штатных»).

Износостойкая вставка изготовлена из карбида вольфрама ВК8, как и у «штатных» шипов. Это главная рабочая часть шипа, которая обеспечивает шине противоскользящие свойства. В неоригинальной продукции вместо дорогого сплава, составляющего около трети цены, может оказаться менее стойкий заменитель.

Самый интересный и непривычный элемент ремонтного шипа – полимерная втулка. Она выполняет две задачи: правильно ориентирует шип по отношению к дорожному покрытию и фиксирует его, заполняя увеличенное посадочное место в протекторе.

Кроме того, по мере обкатки надежно запечатывая собой отверстие, она препятствует попаданию на корпус шипа дорожных абразивов – камней, песка – которые бы его изнашивали.

Используемый специальный полимер имеет высокий коэффициент износостойкости на истирание, не боится агрессивных противогололедных реагентов, которые применяют зимой, не подвержен коррозии.

Инструмент

Повторная ошиповка с помощью пневмопистолета

Иногда для повторной ошиповки вместо пневмопистолета используют дрель. Категорически не советуем пользоваться услугами мастерских, в которых это практикуется. Они экономят на вашей безопасности, так как дрель не может обеспечить ни сохранность резины, ни качественную установку шипов.

Технология

Изобретателем конструкции ремонтных шипов (патент № 132039) и разработчиком технологии проведения работ является компания «Теком».

Весь процесс состоит из нескольких этапов и может выполняться как на специальных опорах, так и прямо на дисках, без необходимости разборки:

Глубина посадочных мест должна быть не менее 7 мм, в идеале – от 8 мм.

Ремшипы устанавливаются таким образом, чтобы над поверхностью протектора выступала только часть износостойкой вставки на величину не более 0,5 мм.

С технологией установки ремонтных шипов можно ознакомиться на видео ниже:

Осмотр после ошиповки ремшипами

Итак, если все работы выполнены без нарушения технологии, автовладелец при осмотре увидит аккуратно установленные шипы увеличенного размера с полимерной втулкой. Характерные внешние признаки качественных ремшипов – отсутствие вмятин или ржавчины на корпусе, а также сколов или острых граней на износостойкой вставке и втулке. Кроме того, оригинальная продукция «Теком» отличается наличием штампованного кольца на корпусе вокруг вставки.

Фирменные ремшипы покрываются цинком целиком – корпус вместе со вставкой становятся серебристо-блестящими, чтобы было видно, что установленные шипы противоскольжения еще не были в эксплуатации. К тому же, в отличие от других видов неизносостойкого пластика, втулка из полиамида обладает характерным для гладкой поверхности блеском.

Если у вас есть сомнения в качестве используемых шипов, задайте прямые вопросы непосредственному исполнителю работ и менеджеру/мастеру. Попросите ознакомиться с упаковкой. Лучше заранее уточнить, продукцию чьего производства они используют, чем потерять потом не только шипы, но и сцепление с дорогой.

На шипе хорошо видна кольцевая канавка вокруг износостойкой вставки, покрытой цинком

Немного цифр

Как правило, после второго-третьего сезона высота протектора зимней резины составляет 7–8 мм, а шина к этому времени уже теряет до 50 % шипов. В результате тормозной путь на обледенелой трассе может увеличиться примерно на 70 %. Продолжать пользоваться такой резиной попросту опасно.

В Финляндии, где ведется статистика причин аварий на дорогах, пришли к выводу, что виновником ДТП в 60 % случаев является изношенная резина.

Заключение

Автовладельцам известна закономерность, связанная с противогололедными реагентами, которые разрушают металл, и оттепелями посреди зимы: сначала теряются шипы, а потом стирается протектор. Вовремя и правильно перешиповать резину – значит восстановить ее сцепные свойства и избавить себя от лишних трат по приобретению новых шин. Мы настоятельно рекомендуем задуматься об ошиповке, если потери шипов превысили 20 %. Эта процедура позволит восстановить эффективность зимней резины. Вы все еще сомневаетесь, стоит ли делать ошиповку шин? Стоит. Правильно перешипованные шины гарантированно прослужат еще два-три сезона. Соответственно, срок их службы увеличится практически вдвое. Главное – следить за ними, вовремя выполнять ошиповку качественными ремонтными шипами «Теком», помнить, что шины – основное, что держит ваш автомобиль на дороге.