Матричная шина что это

Матричная шина что это

4. Диодная матрица

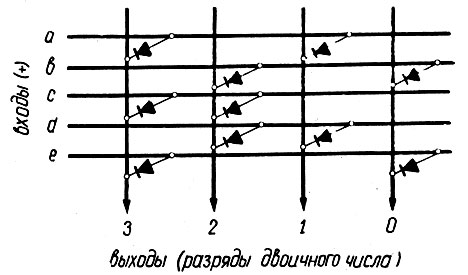

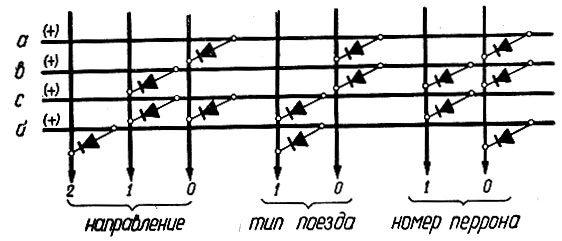

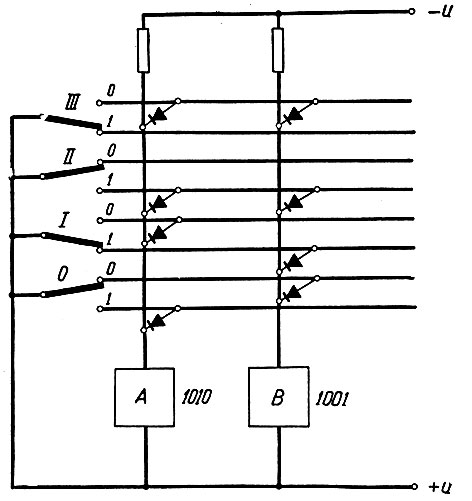

Рис. 2.27. Схема диодной матрицы

Соединение точек пересечения выполняется диодами для того, чтобы исключить появление ложных сигналов на выходе. Так, например, в матрице, показанной на рис. 2.27, в тех точках, где установлены диоды, соединим накоротко горизонтальные и вертикальные шины. Если на горизонтальную шину а подать положительное напряжение, то сигнал появится на всех вертикальных шинах. При наличии диодов напряжение появится (как это предусмотрено программой, заложенной в матрице) только на третьем и первом выходах.

Поскольку диодная матрица «помнит» правила (программу) преобразования сигналов, поданных на ее входы, то ее часто называют диодно-матричной памятью. В зависимости от схемы включения диодная матрица может выполнять различного рода сложные логические операции в системах автоматического управления. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся случаи применения диодной матрицы.

а) Сложная схема «ИЛИ»

Каждая выходная шина матрицы, схема которой показана на рис. 2.27, выполняет логическую операцию «ИЛИ». Так, например, выходная шина 3 осуществляет логическую операцию

Благодаря этому матрица позволяет осуществлять преобразование сигналов в двоичный код.

Рассмотрим это преобразование на примере матрицы, показанной на рис. 2.27. Примем, что каждая вертикальная шина является определенным разрядом двоичного числа. Тогда при подаче положительного напряжения на горизонтальную шину а сигналы появятся на 1 и 3 вертикальных шинах. Следовательно, на выходе матрицы получится число 1010. Этим горизонтальной шине а присваивается число 1010, или, как говорят, шина а закодирована числом 1010. Аналогично происходит кодировка других входных шин. В результате получается следующий код сигналов, поданных на входы матрицы (табл. 2.2).

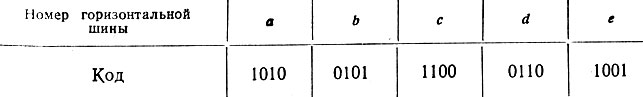

Таблица 2.2. Код сигналов

Рассмотрим пример использования матрицы, выполняющей сложную операцию «ИЛИ» в системе автоматического управления сигнализацией на железнодорожном вокзале.

Предположим, что задано следующее расписание движения поездов (табл. 2.3).

Таблица 2.3. Расписание движения поездов

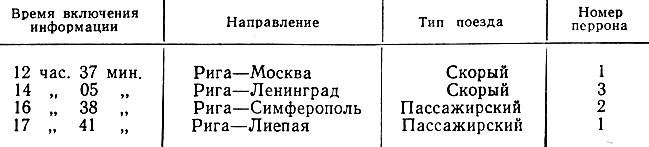

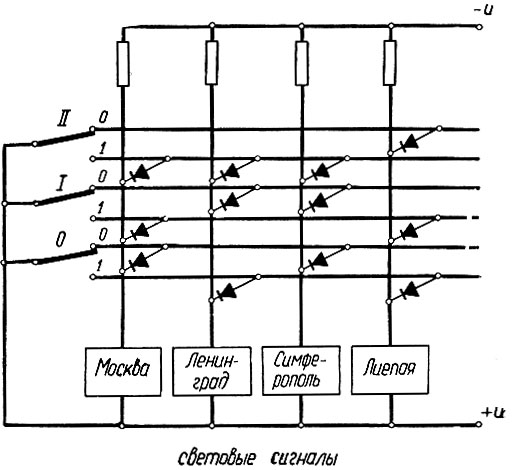

Рис. 2.28. Схема автоматического управления сигнализацией

Рассмотрим, как для этого случая составляется матрица.

Направления поездов могут быть закодированы следующим образом:

Аналогично кодируются тип поезда и номер перрона, с которого он отправляется:

Поскольку информацию о направлении поезда, его типе и номере перрона необходимо иметь одновременно, то все три матрицы могут иметь общие горизонтальные шины.

Полученные матрицы показаны на рис. 2.29. В 12 час. 37 мин. на горизонтальную шину a этой матрицы датчик времени включит положительное напряжение (подаст на шину единицу). Тогда на выходе первой матрицы (направление) появится сигнал 001, что означает «Рига-Москва». На выходе второй матрицы (тип поезда) будет сигнал 01, что соответствует сообщению «скорый поезд». И, наконец, на выходе третьей матрицы будет сообщено о перроне № 1 (01). Аналогично работают матрицы при подаче сигнала на другие горизонтальные шины.

Рис. 2.29. Кодирующая матрица

Если меняется информация о поездах, то вносится соответствующее изменение в схемы матриц. Например, поезд «Рига-Москва» необходимо отправлять не с первого перрона, а со второго. В этом случае в матрице «номер перрона» необходимо выключить диод, соединяющий горизонтальную шину a с нулевой вертикальной шиной, и соединить диодом шину a с первой вертикальной.

В случае, когда в изменении схемы матрицы нет необходимости, диоды припаиваются к соответствующим шинам матрицы. Если же эта схема должна изменяться, то диоды соединяются с шинами при помощи винтов или защелок.

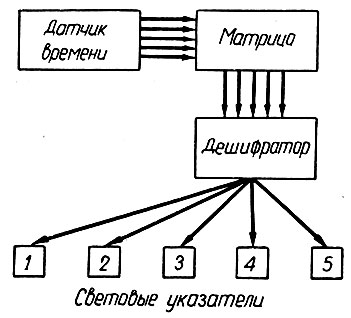

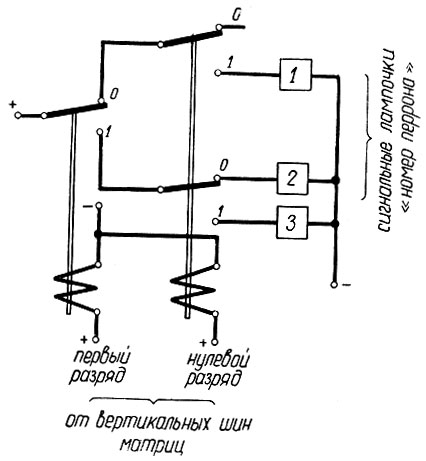

Рис. 2.30. Дешифратор для информации о номерах перронов

Дешифраторы для матриц «направление» и «тип поезда» строятся по тому же принципу, что и дешифратор матрицы «номер перрона».

В некоторых случаях количество вертикальных шин матрицы может быть выбрано равным числу аппаратов, которые матрица должна включать. В этих случаях необходимость в дешифраторе отпадает и сигналы с вертикальных шин передаются непосредственно к управляемым аппаратам.

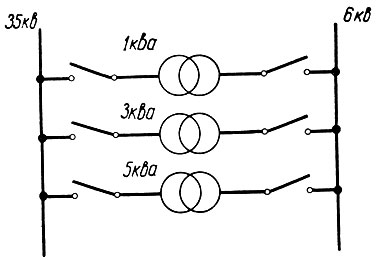

Рассмотрим пример такой матрицы: программное устройство для автоматического включения (и отключения) параллельно работающих трансформаторов.

Рис. 2.31. Схема трансформаторной подстанции

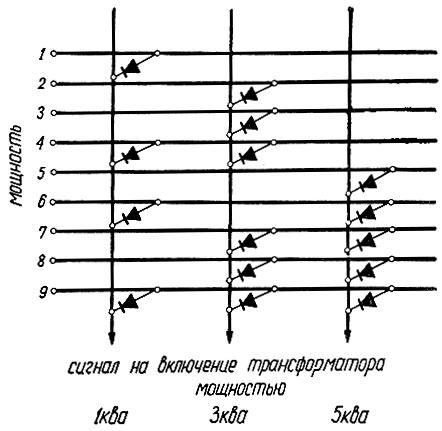

Включим контакты этого коммутатора на девять горизонтальных шин (рис. 2.32). Вертикальные шины матрицы подадим к выключателям, включающим трансформаторы на сборные шины подстанции. Установим в матрице диоды так, чтобы мощность включаемых трансформаторов была равна мощности, проходящей через подстанцию. Так, например, на шестой шине мощность равна 6 ква. Поэтому эту шину соединим диодами с первой и третьей вертикальными шинами, что обеспечит включение двух трансформаторов мощностью 5 и 1 ква.

Рис. 2.32. Матрица для включения трансформаторов

Полученная матрица осуществляет следующие сложные логические высказывания:

а) «включить трансформатор мощностью 1 ква, если проходящая через подстанцию мощность равна 1, или 4, или 6, или 9 ква»;

б) «включить трансформатор 3 ква, если мощность равна 2, или 3, или 4, или 7, или 8, или 9 ква»;

в) «включить трансформатор 5 ква, если мощность равна 5, или 6, или 7, или 8, или 9 ква».

Если в рассмотренных выше матрицах поменять местами входы и выходы, то получатся матрицы, выполняющие сложную логическую операцию «И».

б) Сложная схема «И»

Принципиальная схема матрицы, предназначенной для выполнения сложной логической операции «И», показана на рис. 2.33. Эта матрица в противоположность матрице, показанной на рис. 2.27, преобразует двоичную информацию в сигнал управления тем или иным аппаратом. Поэтому она является дешифратором.

Рис. 2.33. Матрица, выполняющая сложную операцию ‘И’

В цепи катушек переключателей 0, I, II и III, являющихся входами, подается четырехразрядная двоичная информация. Так, например, пусть необходимо включить аппарат А при наличии двоичного сигнала 1010. Подключим аппарат А к вертикальной шине, которую соединим диодами с горизонтальными шинами по схеме, показанной на рис. 2.33.

Аналогично обеспечивается включение аппарата В при подаче числа 1001.

Количество вертикальных шин матрицы определяется числом аппаратов, которые включаются матрицей. Поэтому матрица может иметь одну и более вертикальных шин. Количество горизонтальных шин равно двойному количеству разрядов закодированного двоичного числа.

Рассмотрим в качестве примера матрицу, выполняющую сложную операцию «И» и предназначенную для расшифровки двоичного сигнала «направление» (рис. 2.29).

Как было показано выше, матрица рис. 2.29 осуществляет следующую кодировку:

Кодировка осуществляется трехзначными числами. Поэтому составляемая нами дешифрирующая матрица должна иметь три двойных входа. Поскольку имеется четыре различных световых указателя, то в матрице необходимо иметь четыре вертикальные шины. Схема матрицы, выполняющей необходимую расшифровку и управляющей световыми указателями, показана на рис. 2.34.

Рис. 2.34. Матрица управления сигналами ‘направление’

Шины микропроцессорной системы и циклы обмена

Циклы обмена информацией делятся на два основных типа:

В некоторых микропроцессорных системах существует также цикл «чтение-модификация- запись » или же «ввод-пауза- вывод «. В этих циклах процессор сначала читает информацию из памяти или устройства ввода/вывода, затем как-то преобразует ее и снова записывает по тому же адресу. Например, процессор может прочитать код из ячейки памяти, увеличить его на единицу и снова записать в эту же ячейку памяти. Наличие или отсутствие данного типа цикла связано с особенностями используемого процессора.

Особое место занимают циклы прямого доступа к памяти (если режим ПДП в системе предусмотрен) и циклы запроса и предоставления прерывания (если прерывания в системе есть). Когда в дальнейшем речь пойдет о таких циклах, это будет специально оговорено.

Во время каждого цикла устройства, участвующие в обмене информацией, передают друг другу информационные и управляющие сигналы в строго установленном порядке или, как еще говорят, в соответствии с принятым протоколом обмена информацией.

Длительность цикла обмена может быть постоянной или переменной, но она всегда включает в себя несколько периодов сигнала тактовой частоты системы. То есть даже в идеальном случае частота чтения информации процессором и частота записи информации оказываются в несколько раз меньше тактовой частоты системы.

Чтение кодов команд из памяти системы также производится с помощью циклов чтения. Поэтому в случае одношинной архитектуры на системной магистрали чередуются циклы чтения команд и циклы пересылки (чтения и записи) данных, но протоколы обмена остаются неизменными независимо от того, что передается — данные или команды. В случае двухшинной архитектуры циклы чтения команд и записи или чтения данных разделяются по разным шинам и могут выполняться одновременно.

2.1. Шины микропроцессорной системы

Прежде чем переходить к особенностям циклов обмена, остановимся подробнее на составе и назначении различных шин микропроцессорной системы.

Шина данных — это основная шина, ради которой и создается вся система. Количество ее разрядов (линий связи) определяет скорость и эффективность информационного обмена, а также максимально возможное количество команд.

Шина данных всегда двунаправленная, так как предполагает передачу информации в обоих направлениях. Наиболее часто встречающийся тип выходного каскада для линий этой шины — выход с тремя состояниями.

Шина управления — это вспомогательная шина, управляющие сигналы на которой определяют тип текущего цикла и фиксируют моменты времени, соответствующие разным частям или стадиям цикла. Кроме того, управляющие сигналы обеспечивают согласование работы процессора (или другого хозяина магистрали, задатчика, master) с работой памяти или устройства ввода/вывода (устройства-исполнителя, slave ). Управляющие сигналы также обслуживают запрос и предоставление прерываний, запрос и предоставление прямого доступа.

Сигналы шины управления могут передаваться как в положительной логике (реже), так и в отрицательной логике (чаще). Линии шины управления могут быть как однонаправленными, так и двунаправленными. Типы выходных каскадов могут быть самыми разными: с двумя состояниями (для однонаправленных линий), с тремя состояниями (для двунаправленных линий ), с открытым коллектором (для двунаправленных и мультиплексированных линий).

По используемому типу обмена магистрали микропроцессорных систем также делятся на синхронные и асинхронные.

Современные внутренние шины – смена приоритетов!

Среди наиболее динамично развивающихся областей компьютерной техники стоит отметить сферу технологий передачи данных: в отличие от сферы вычислений, где наблюдается продолжительное и устойчивое развитие параллельных архитектур, в «шинной» 1 сфере, как среди внутренних, так и среди периферийных шин, наблюдается тенденция перехода от синхронных параллельных шин к высокочастотным последовательным. (Заметьте, «последовательные» – не обязательно значит «однобитные», здесь возможны и 2, и 8, и 32 бит ширины при сохранении присущей последовательным шинам пакетной передачи данных, то есть в пакете импульсов данные, адрес, CRC и другая служебная информация разделены на логическом уровне 2 ).

1 Компьютерная шина (магистраль передачи данных между отдельными функциональными блоками компьютера) – совокупность сигнальных линий, объединённых по их назначению (данные, адреса, управление), которые имеют определённые электрические характеристики и протоколы передачи информации. Шины отличаются разрядностью, способом передачи сигнала (последовательные или параллельные), пропускной способностью, количеством и типами поддерживаемых устройств, протоколом работы, назначением (внутренняя, интерфейсная).

Шины могут быть синхронными (осуществляющими передачу данных только по тактовым импульсам) и асинхронными (осуществляющими передачу данных в произвольные моменты времени), а также могут использовать мультиплексирование (передачу адреса и данных по одним и тем же линиям) и различные схемы арбитража (то есть способа совместного использования шины несколькими устройствами).

2 Основным отличием параллельных шин от последовательных является сам способ передачи данных. В параллельных шинах понятие «ширина шины» соответствует её разрядности – количеству сигнальных линий, или, другими словами, количеству одновременно передаваемых («выставляемых на шину») битов информации. Сигналом для старта и завершения цикла приёма/передачи данных служит внешний синхросигнал. В последовательных же каналах передачи используется одна сигнальная линия (возможно использование двух отдельных каналов для разделения потоков приёма-передачи). Соответственно, информационные биты здесь передаются последовательно. Данные для передачи через последовательную шину облекаются в пакеты (пакет – единица информации, передаваемая как целое между двумя устройствами), в которые, помимо собственно полезных данных, включается некоторое количество служебной информации: старт-биты, заголовки пакетов, синхросигналы, биты чётности или контрольные суммы, стоп-биты и т. п. Но в свете последних достижений в «железной» сфере компьютерной индустрии малое количество сигнальных линий и логически более сложный механизм передачи данных последовательных шин оборачиваются для них существенным преимуществом – возможностью практически безболезненного наращивания рабочих частот в таких пределах, каких никогда не достичь громоздким параллельным шинам с их высокочастотными проблемами ожидания доставки каждого бита к месту назначения. Проблема в том, что каждая линия такой шины имеет свою длину, свою паразитную ёмкость и индуктивность и, соответственно, своё время прохождения сигнала от источника к приёмнику, который вынужден выжидать дополнительное время для гарантии получения данных по всем линиям. Так, к примеру, каждый байт, передаваемый через линк шины PCIExpress, для увеличения помехозащищённости «раздувается» до 10 бит, что, однако, не мешает шине передавать до 0,25 ГБ за секунду по одной паре проводов. Да, ширина последовательной шины на самом деле является количеством одновременно задействованных отдельных последовательных каналов передачи.

Все эти нововведения и смена приоритетов преследуют в конечном итоге одну цель – повышение суммарного быстродействия системы, ибо не все существующие архитектурные решения способны эффективно масштабироваться. Несоответствие пропускной способности шин потребностям обслуживаемых ими устройств приводит к эффекту «бутылочного горлышка» и препятствует росту быстродействия даже при дальнейшем увеличении производительности вычислительных компонентов – процессора, оперативной памяти, видеосистемы и так далее.

Процессорная шина

3 Кстати, именно результирующей «учетверённой» частотой передачи данных (как и в случае с «удвоенной» передачей DDR-шины, где данные передаются дважды за такт) хвастаются производители и продавцы, умалчивая тот факт, что для многочисленных мелких запросов, где данные в большинстве своём умещаются в одну 64-байтную порцию (и, соответственно, не используются возможности DDR или QDR/QPB), на чтение/запись важнее именно частота тактирования.

В архитектуре же AMD64 (и её микроархитектуре K8), используемой компанией AMD в своих процессорах линеек Athlon 64/Sempron/Opteron, применён революционно новый подход к организации интерфейса центрального процессора – здесь имеет место наличие в самом процессоре нескольких отдельных шин. Одна (или две – в случае двухканального контроллера памяти) шина служит для непосредственной связи процессора с памятью, а вместо процессорной шины FSB и для сообщения с другими процессорами используются высокоскоростные шины HyperTransport. Преимуществом данной схемы является уменьшение задержек (латентности) при обращении процессора к оперативной памяти, ведь из пути следования данных по маршруту «процессор – ОЗУ» (и обратно) исключаются такие весьма загруженные элементы, как интерфейсная шина и контроллер северного моста.

Различия реализации классической архитектуры и АМD-K8

Различия реализации классической архитектуры и АМD-K8

Ещё одним довольно заметным отличием архитектуры К8 является отказ от асинхронности, то есть обеспечение синхронной работы процессорного ядра, ОЗУ и шины HyperTransport, частоты которых привязаны к «шине» тактового генератора (НТТ), которая в этом случае является опорной. Таким образом, для процессора архитектуры К8 частоты ядра и шины HyperTransport задаются множителями по отношению к НТТ, а частота шины памяти выставляется делителем от частоты ядра процессора 4

4 Пример: для системы на базе процессора Athlon 64-3000+ (1,8 ГГц) с установленной памятью DDR-333 стандартная частота ядра (1,8 ГГц) достигается умножением на 9 частоты НТТ, равной 200 МГц, стандартная частота шины HyperTransport (1 ГГц) – умножением НТТ на 5, а частота шины памяти (166 МГц) – делением частоты ядра на 11.

В классической же схеме с шиной FSB и контроллером памяти, вынесенным в северный мост, возможна (и используется) асинхронность шин FSB и ОЗУ, а опорной частотой для процессора выступает частота тактирования 5 (а не передачи данных) шины FSB, частота же тактирования шины памяти может задаваться отдельно. Из наиболее свежих чипсетов возможностью раздельного задания частот FSB и памяти обладает NVIDIA nForce 680i SLI, что делает его отличным выбором для тонкой настройки системы (разгона).

5 Пример: процессор Intel Celeron 1,7GHz Willamette с заявленной на коробке частотой шины FSB-QPB 400 МГц, тем не менее, имеет коэффициент умножения 17 (1700=100 * 17), а не 4,5.

HyperTransport

Эмблема HyperTransport Technology Consortium

Эмблема HyperTransport Technology Consortium

HyperTransport – это прежде всего технология, управлением спецификациями и продвижением которой занимается HyperTransport Technology Consortium, куда входят такие компании, как Advanced Micro Devices (AMD), Alliance Semiconductor, Apple Computer, Broadcom Corporation, Cisco Systems, NVIDIA, PMC-Sierra, Sun Microsystems, Transmeta и ещё более 140 малых и больших компаний.

Основные особенности и возможности, предоставляемые технологией HyperTransport

Топология шины HyperTransport

Топология шины HyperTransport

На данный момент консорциумом HyperTransport разработана уже третья версия спецификации, согласно которой шина HyperTransport может работать на частотах до 2,6 ГГц (сравните с шиной PCI и её 33 или 66 МГц). Это позволяет передавать до 5200 миллионов пакетов в секунду при частоте сигнала синхронизации 2,6 ГГц; частота сигнала синхронизации настраивается автоматически.

Полноразмерная (32-битная) полноскоростная (2,6 ГГц) шина способна обеспечить пропускную способность до 20800 МБ/с (2 * (32/8) * 2600) в каждую сторону, являясь на сегодняшний день самой быстрой шиной среди себе подобных.

Самые известные решения c использованием HyperTransport:

7 Напомним, что к процессору х86-архитектуры нельзя напрямую подключать устройства с шинами PCI, так как этот процессор использует свою специализированную процессорную шину, которая, однако, может быть различной у разных процессоров.

Установка асимметричных шин

Асимметричные шины родились на гоночном треке, когда пилотам надоело менять устойчивую к аквапланированию резину на колеса с максимально цепким протектором, удерживающим болид от заноса на повороте. Новая асимметричная автошина совместила в себе оба качества: внешняя кромка протектора отвечала за маневрирование, внутренняя — отводила воду. Для этого на одном колесе нарезали сразу два протектора, получая лишенный какой-либо симметрии рисунок.

Очень быстро подобными преимуществами заинтересовались владельцы спортивных авто, а за ними — все остальные автолюбители, поэтому производителям автомобильной резины пришлось выпустить «гражданскую» асимметричную шину. Но правила обращения с такими колесами отличались от рекомендаций по использованию симметричных автошин. Поэтому владельцам покрышек пришлось объяснять, что значит асимметричный рисунок, и по каким правилам устанавливают подобные колеса. Ведь несоблюдение рекомендаций производителя приводило к курьезным и опасным ситуациям на дороге. И если вам не знакомы правила асимметрии — вы можете восполнить пробел в знаниях, прочитав наш материал.

Разница между асимметричной и симметричной летней или зимней шиной автомобиля

У симметричных шин полностью зеркальный рисунок протектора. То есть внутренняя часть колеса похожа на внешнюю с точностью до миллиметра. Поэтому никакого деления на левые и правые автошины у симметричных моделей нет — их можно ставить на автомобиль в любом порядке. Такое усреднение гарантирует стабильные характеристики, которые устроят любого аккуратного водителя.

Асимметричные зимние и летние шины заметны сразу — внутренняя часть колеса отличается от наружной. С внешней стороны автошины расположены крупные блоки, образующие массивные грунтозацепы, переходящие в большие шашечки. С внутренней стороны асимметричного протектора расположена частая дугообразная нарезка, доходящая до центральной канавки.

Симметричные и асимметричные модели отличаются друг от друга еще и неоднородностью корда. У несимметричных автошин внешняя сторона усилена армирующим плетением высокой плотности. Корд симметричных шин имеет равномерную структуру.

Популярные модели шин

Чем зимняя шина с асимметрией рисунка протектора отличается от летней

Есть ли разница между зимней и летней асимметричной автошиной? Разумеется, есть. Во-первых, зимние варианты делают из более мягкой резины, которая не боится морозов. Летние модели более твердые даже на ощупь. Они рассчитаны на контакт с разогретым до 40-60 C асфальтом.

Во-вторых, у летних моделей не бывает шипов — их ставят только на зимние колеса. Впрочем, в Европе шипов нет даже у автошин для зимы, поэтому при выборе сезонных моделей вам стоит обратить внимание на частоту нарезки. У зимнего варианта уменьшенный шаг нарезки — ламели находятся на минимальном удалении друг от друга. Ведь обилие кромок усиливает сцепление с дорожным полотном.

В третьих, у моделей для зимы более глубокая нарезка. Канавки должны впитывать рыхлый снег, обеспечивая контакт резины с дорожным полотном. Глубина ламелей достигает 6-8 миллиметров.

Достоинства асимметричных автошин

Неравномерный рисунок повышает себестоимость производства. Кроме того, владельцам таких моделей нужно выучить особые правила установки. Поэтому у каждого автолюбителя возникает резонный вопрос: «Зачем мне покупать такие автошины?». Возможные варианты ответа на него можно найти в перечне достоинств зимних и летних моделей с несимметричным рисунком протектора.

Большинство производителей добавляют в преимущества:

Все эти преимущества гарантирует правильная установка шин. При ошибке со стороной или местом установки преимущества протектора оборачиваются во вред водителю и автомобилю. Поэтому перед тем, как устанавливать протектор асимметричного типа, шиномонтажнику или стороннику гаражного ремонта придется изучить маркировку рисунка.

Значение маркировки асимметричных автошин

На симметричных моделях указывается только стандартная маркировка — диаметр, ширина и глубина протектора, допустимые скорости и нагрузки. Направленные модели получают дополнительное обозначение — стрелку, которая должна указать, куда устанавливаем автошину относительно осевой линии капот-багажник.

На бортах асимметричных шин нанесены дополнительные надписи:

На некоторых моделях внутреннюю нарезку обозначают как Inner, а внешнюю — как Outer. Иногда вместо одного слова на борту можно увидеть длинное предложение: «Thissidefacingoutwards, Sidefacingoutwards». Эта маркировка означает то же, что и коротка надпись Outside.

Если перед нами покрышка направленная, с несимметричным рисунком, то на этих маркерах можно и ограничится. Иное дело — направленные асимметричные модели. В этом случае монтаж колеса машины проводят с оглядкой на «левые» и «правые» варианты. То есть на сторону водителя можно ставить только автошины с маркировкой Left, а на сторону пассажира — модели с маркером Right. И пока вы не забыли, какие правила маркировки соответствуют нужной стороне и месту, давайте перейдем к инструкции по установке.

Как правильно установить шину с асимметричным рисунком

«Каждая шина должна знать свое место!», — именно так звучит главное правило установки асимметричных покрышек. Поэтому установка колес начинается с осмотра маркеров, которыми принято обозначать направление вращения, внешнюю и внутреннюю сторону протектора, принадлежность к левому и правому ряду шин. После осмотра и сортировки можно приступать к установке, действуя по следующей схеме:

Перед тем как ставить шины на диски, рассортируйте их по месту установки, и разложите по левому и правому борту кузова. Когда устанавливается сторона водителя — берите покрышки только из левой стопки, когда меняется колесо со стороны пассажира — ставьте резину из правой. Обязательно помните о том, что асимметрично устанавливаются только ненаправленные модели, для которых не важна привязка к направлению вращения.

«Цена от» означает рекомендованную розничную цену на товар и может отличаться от цены, предлагаемой дилерами GOODYEAR. Материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.

* Условия каждой действующей акции уточняйте у соответствующего дилера. Материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ