Чередование звуков в русском языке

Чередование гласных и согласных в корне (200 примеров)

Чередование — это замена одного звука другим в одной и той же морфеме при образовании и изменении слов.

В корне слов могут чередоваться как гласные, так и согласные. Приведем примеры с чередованием гласных и согласных в корне слов.

В корне слов могут чередоваться безударные гласные «а» и «о». В таком случае гласную невозможно проверить ударением. Чтобы правильно написать слово, пользуемся орфографическим правилом написания чередующихся гласных.

Примеры слов с чередованием гласных а/о в корне

В корнях гар-/гор-, клан-/клон-, твар-/твор- в безударном положении пишется буква «о», а под ударением и «а», и «о», например:

ПравилоВ корнях кас/кос, лаг-/лож- написание буквы «а» диктует суффикс -а-, находящийся после корня.

Примеры:

Будем иметь в виду, что во многих словах в современном русском языке эти корни срослись с приставками.

ПравилоВ корне скак-/скоч- написание букв «а» или «о» без ударения зависит от последующей согласной.

Примеры:

Гласные а/о чередуются в корне раст-/ращ-/рост-/рос-.

Примеры:

Чередование букв а/о отметим в словах с корнем плав-/плов-.

В корнях мак-/моч- написание чередующихся гласных а//о является смысловым.

Примеры:

Примеры слов с чередованием гласных е/и в корне

В корнях бер-/бир-, мер-/мир-, пер-/пир-, дер-/дир-, тер-/тир-, жиг-/жег-, стел-/стил-, чет-/чит-, блест-/блист- отметим безударные гласные «е» или «и» в зависимости от присутствия суффикса -а-, например:

Примеры:

Примеры слов с чередованием согласных в корне

Отметим исторические традиционные чередования согласных в корне слов:

осветить — свеча — освещение;

Укажем более редкое чередование согласных н//ш :

В корнях слов и их форм может происходит чередование согласных:

Русский язык

Чередование гласных и согласных в корнях слов

План урока:

Чередование гласных звуков в корнях слов: орфографические особенности

Чередование (второе название – альтернация) – способность звуков заменять друг друга в рамках одной морфемы. Чередуются гласные с гласными и согласные с согласными при изменении грамматических форм слова.

Существуют два вида чередования звуков.

Значение корня после чередования остается неизменным, слова по-прежнему родственные или однокоренные. Альтернация, чаще всего, наблюдается на границе корня с суффиксом или окончанием. Нужно выучить чередования звуков, иначе часто будут допущены ошибки в словах.

Начнем с чередования гласных звуков в корне.

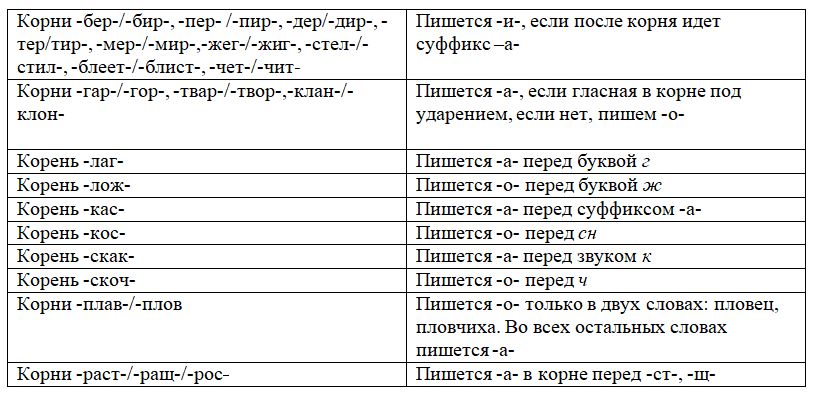

Чередование гласных е/и, а/о в корнях слов

Чередование гласных е/и – одно из самых сложных. Как правильно написать: соберу или собиру?

Источник

Лови простое, но очень полезное стихотворение от Винни Пуха:

Уб и р̀ать в комнате, зап и р̀ать дверь, выт и р̀ать стол.

Заст е л̀ить постель, в̀ыж е г много топлива, бл е ст̀еть на солнце.

При словообразовании происходит чередование в пределах одной морфемы:

В языкознании есть такое понятие – «беглые гласные». Остановимся на нем подробнее. Это такие гласные, которые чередуются с нулевым звуком при изменении грамматической формы слова (именительного падежа в родительный):

Источник

Рассмотрим три группы корней:

Запоминаем еще одно стихотворение, теперь от поросенка Пятачка:

Если буква гласная вызвала сомнение, ты ее немедленно ставь под ударение!

Источник

В корнях -мак-/моч- написание гласного звука является смысловым:

Попл а вок на карася, пл а вник рыбы, пл а вать в море, пл а вучий остров.

Зеленое раст̀ение, ̀отрасли науки, в̀ыращенный бриллиант.

Источник

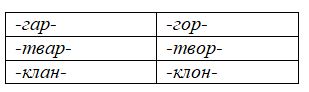

Итак, давайте разместим все корни в одной таблице:

Чередование согласных в корнях слов

Давайте поговорим о написании согласных в корне слова. Такие чередования традиционные, носят исторический характер, их нужно просто запомнить. Они появились сначала в устной речи людей, а потом уверенно закрепились на письме. Объяснение, почему это произошло, простое: люди склонны упрощать произношение слов, чтобы сэкономить время и силы. Часто это происходит с утрачиванием первоначального смысла звуков. Языковые перемены неизбежны, и наблюдаются на протяжении всего существования человечества.

Итак, какие бывают чередования согласных в корне?

Вот какое стихотворение подготовила тетушка Сова:

У меня есть друг Илья

Растем мы вместе, мы друзь я.

Дружбу нашу не сломить,

Здесь мы видим пример чередования согласных в корнях слов: друг-друзья-дружить. В русском языке таких замен согласных много.

Обратите внимание на таблицу:

В некоторых случаях один согласный звук в корне слова превращается в два.

Источник

Такое чередование также характерно при изменении формы слова с одной части речи на другую:

В русском языке есть слова-исключения, заимствованные из других языков.

Источник

Для закрепления знаний проведем по новой теме небольшой тест. Выберите один правильный вариант ответа.

Чередование звуков

Урок 51. Русский язык 5 класс ФГОС

Конспект урока «Чередование звуков»

Сегодня мы ответим на такие вопросы:

· Что такое чередование звуков?

· Какими бывают чередования звуков?

· Что нужно знать о чередовании звуков?

Мы знаем, что звуки в словах могут чередоваться. Например, в словах дом – дома мы видим чередование гласных звуков [о] и [а].

А в словах грибы и гриб чередуются согласные звуки [б] и [п].

А почему эти звуки чередуются? Да просто они стоят в разных позициях!

В слове дом у звука [о] сильная позиция, он стоит под ударением. А в слове дома у того же звука – слабая позиция.

В слове грибы у звука [б] – сильная позиция. Но если звук стоит на конце слова, то он находится в слабой позиции и изменяет своё качество.

Из-за этого такие чередования и называются позиционными.

Позиционные чередования не отражаются на письме. Мы произносим звуки в этих словах по-разному. Но буквы, которыми мы изображаем звуки, не меняются.

Дом и дома пишутся черед О.

Грибы и гриб – через б.

Но некоторые чередования звуков все же отражаются на письме.

А чтобы познакомиться с такими чередованиями, мы послушаем историю о нашем знакомом – Сене Тарелкине.

Сеня сегодня доволен: его вызвали к доске. Задание лёгкое: выделить корень в трех словах: друг, друзья и дружить.

Справился Сеня с заданием быстро: раз – и корни выделены. Но учитель почему-то не торопился ставить ему хорошую отметку.

– А как же ещё? – удивился Сеня. – Вы же сами нас учили: корень – это общая часть однокоренных слов. Вот у этих слов – только такая часть общая. А все остальные – отличаются.

– А чем тогда являются вот эти буквы: г, з, ж? – поинтересовался учитель.

– Наверное, это такие суффиксы, – решил Сеня. – Хотя друзья – это множественное число слова друг, а зачем суффикс для образования формы множественного числа? Странно… Но если это все – части корня, то почему этот корень так меняется?

Как видишь, такое чередование отражается на письме. Поэтому, когда мы говорим о чередовании, мы записываем буквы. Но говорим все равно о чередовании звуков.

К слову, такие чередования могут встретиться тебе очень часто.

Главное – знать, что они существуют. И не бояться их при разборе слова по составу!

Учитель дал Сене ещё одно задание: выделить корень в парах слов писать – пишу и пловец – плавать.

Эти корни похожи по смыслу. И ничего, что одна или несколько букв в них отличаются!

Что же мы можем почерпнуть из этой поучительной истории?

В одной и той же части слова один звук может заменяться другим звуком.

Ответить – отвечу. В корне слова [т] заменяется на [ч].

Моряк – морячка. В суффиксе [к] заменяется на [ч].

При этом значение морфемы никак не меняется.

Но меняется написание морфемы, так что мы можем её не узнать при разборе слова по составу.

При этом чередоваться могут как согласные, так и гласные звуки.

Например, блеск – блестеть. Чередование согласных звуков [к] и [т].

Загореть – загар. Чередование гласных [о] и [а].

Конечно, при этом гласный звук чередуется с гласным, а согласный – с согласным.

Посмотрим на слова излагать и изложение.

Здесь чередуются сразу и гласные, и согласные.

Чередование может происходить и при изменении слов, и при образовании новых слов.

Вернёмся к уже знакомым нам словам друг – друзья – дружить.

Друзья – это форма множественного числа слова друг. То есть, слово просто изменяется.

А вот дружить – это уже другое слово. Но чередования возможны и там, и там.

Но почему чередуются такие звуки?

Мы уже установили, что чередования такого типа не зависят от позиции звука в слове.

Можно просто сказать, что это – одна из причуд русского языка.

На самом деле, объяснить такие изменения без специальных сложных терминов очень сложно. Проще поверить, что так оно и есть.

Если же мы все-таки захотим докопаться до сути, то нам придётся отправиться глубоко в прошлое.

В древнерусском языке происходили когда-то сложные фонетические процессы.

Следы этих процессов мы и видим сейчас в чередованиях.

Сейчас эти процессы остались глубоко в истории, и подробно о них могут рассказать разве что учёные, которые их изучают. Но эти объяснения – очень сложные.

В современном языке бесполезно искать причины этих чередований. И поэтому такие чередования называются историческими.

С какими историческими чередованиями вы сталкиваетесь чаще всего? Сосредоточимся на чередованиях согласных.

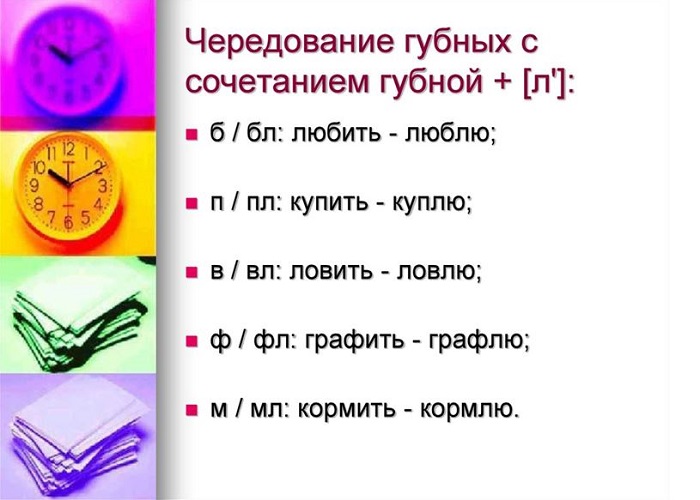

К звукам [б] [в] [п] [м] в чередовании часто присоединяется [л].

Любить – люблю, ловить – ловлю, сыпать – сыплю, земной – земля.

Во всех случаях [л] тоже входит в корень.

Чередоваться могут и три звука.

[т] – [ч] – [щ] – свет, свеча, освещение.

[ск] – [ст] – [щ] – блеск, блестит, блещет.

[д] – [ж] – [жд] – ходить, хожу, хождение.

Что же нам требуется запомнить?

В одной и той же части слова один звук может заменяться другим звуком. Такая замена называется чередованием.

Чередования, которые отражаются на письме, называют историческими. Чередоваться могут гласные и согласные звуки.

Чередование происходит при изменении слов и при образовании слов.

Фонетика правит историю

Большое значение для прочтения сохранившихся письменных исторических источников представляет закон чередования гласных звуков в славянских языках. Для лучшего понимания сего факта приведём цитату из лекций под руководством известного учёного канд. филол. наук, доцента Шнайдерман Л.А., а именно лекцию № 4.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Чередование – это замещение одной фонемы другой или другими в одной морфеме, не нарушающее единства морфемы. Чередование, связанное с живыми фонетическими процессами, называется фонетическим. Если изменения фонем утратили фонетическую обусловленность, не связаны с живыми фонетическими процессами и не зависят от фонетических позиций, то такие чередования называются историческими.

Исторические чередования вызваны многими процессами, происходившими в индоевропейский, общеславянский периоды, а также в ранние периоды развития языка.

Чередование Е // О в современном русском языке осталось от периода индоевропейской языковой общности, т.е. во II – III тысячелетии до н.э., например:

Чередование Е // О связано со следующими явлениями:

со словообразованием: в глагольных корнях (в глаголе или отглагольном существительном) находился гласный [е], в корне существительного – гласный [о], ср.: чесать – коса; течь – поток, плету – плот;

с грамматическим значением глагола: в корне глаголов со значением недлительного или однократного действия употреблялся гласный [е], в корне глаголов со значением длительного, повторяющегося, многократного действия – гласный [о], ср.: нести – носить; вести – водить.

В современном русском языке сохранились чередования звуков, возникшие в общеславянскую эпоху, т.е. в V – VI веках, и свойственные большинству славянских языков. Эти чередования объясняются фонетическими процессами, действовавшими в тот период, а именно: утрата количественных различий в гласных, монофтонгизация дифтонгов, изменение сочетаний гласных с согласными.

Чередование Е // А (сесть – садиться) объясняется индоевропейским чередованием [е] долгого // [о] долгого, которые в общеславянском языке изменились соответственно в [;] // [а], в русском языке – в [е] // [а] (я). Ср. также:

есть – ясли «кормушка для скота».

Чередование Ы // О беглое (посылать – посол – послать) объясняется индоевропейским чередованием [u] долгого // [u] краткого, которые в общеславянском языке изменились соответственно в [ы] // [ъ]. После утраты редуцированных гласный [ъ] в сильной позиции изменился в [о], в слабой позиции утратился, что способствовало появлению беглого [о], поэтому в русском языке имеется чередование [ы] // [о] // ноль звука.

Чередование И // Е в корнях БИР – БЕР, ПИР – ПЕР, ДИР – ДЕР, ТИР – ТЕР, МИР – МЕР, ЧИТ – ЧЕТ, БЛИСТ – БЛЕСТ, СТИЛ – СТЕЛ объясняется индоевропейским чередованием [i] долгого // [i] краткого, которые в общеславянском языке изменились соответственно в [и] // [ь]. После утраты редуцированных гласный [ь] в сильной позиции изменился в [е], в слабой позиции утратился, что способствовало появлению беглого [е], поэтому в русском языке имеется чередование [и] // [е] // ноль звука.

выбирать – выберу – выбрать,

запирать – запереть – запру,

придираться – придерется – придраться,

вытирать – вытереть – вытру,

читать – прочесть – чтец,

умирать – умер – умру,

расстилать – расстелить – разостлать.

Чередование А // Я в начале слова (ягненок – агнец) связано с появлением в общеславянский период перед гласными [э] (есть) и [‘а] (яти «брать») согласного [j] (йот) в начале слова, но затем в старославянском языке он утратился. Начальное Я свойственно словам русского происхождения, начальное А свойственно словам старославянского происхождения:

Чередование У // Ю в начале слова (урод – юродивый) связано с появлением в общеславянский период перед гласными [у] согласного [j] (йот) в начале слова, но затем в восточнославянском (древнерусском) языке он утратился. Начальное У свойственно словам русского происхождения, начальное Ю свойственно словам старославянского происхождения:

Чередования А (Я) // ИН, ИМ, ЕН, ЕМ, Н, М;

Происхождение Ен и Он вызвано законом открытого слога и связано с изменением дифтонгических сочетаний гласных с носовыми согласными. Носовой гласный переднего ряда Ен возник из сочетания гласного переднего ряда с носовым согласным. Носовой гласный заднего ряда Он возник из сочетания гласного заднего ряда с носовым согласным. Они произносились при опущенной занавеске, а струя воздуха проходила через нос.

В результате действия закона открытого слога дифтонгические сочетания изменялись только перед согласным или в конце слова, а перед гласным дифтонгические сочетания сохранялись без изменения. Так возникло фонетическое чередование:

Ен // ен, ем, ин, им, ьн, ьм;

После утраты носовых гласных и замены их на неносовые стали наблюдаться чередования:

а (я) // ин, им, ен, ем, ьн, ьм;

После утраты редуцированных в XII веке эти чередования получили современный вид:

А (Я) // ЕН, ЕМ, ИН, ИМ: начать – зачин; занять – занимать; принять – прием;

А (Я) // Н, М: жать – жмет; начать – начну; взять – возьму;

У (Ю) // ОН, ОМ: звук – звон;

У (Ю) // Н, М: надутый – надменный;

У (Ю) // А (Я): тугой – тяга; кусок – часть.

Чередования У // ОВ (ЕВ);

В общеславянском языке имелись дифтонги ai, oi, ei; au, ou, eu, которые оканчивались неслоговыми звуками i-, u-. В конце слова и перед согласным происходила монофтонгизация этих дифтонгов, т.е. сочетание двух звуков в одном слоге, из которых один является слоговым, а другой неслоговым, заменялись одним гласным звуком в пределах слога. У славян дифтонги с неслоговым i- (ai, oi, ei) изменились в гласные [и], [;], дифтонги с неслоговым u- (au, ou, eu) изменились в гласный [у].

Монофтонгизация дифтонгов ai, oi, ei; au, ou, eu не происходила перед гласными. В этом случае неслоговая часть дифтонга i-, u- присоединялась к гласному следующего слога. Неслоговой i- при этом изменялся в согласный [j], а неслоговой u- изменялся в согласный [в]. Так дифтонги ai, oi, ei изменились в сочетания ой, ей; дифтонги au, ou, eu изменились в сочетания ов, ев.

В слове кую (*kouju) дифтонг ou находился перед согласным [j], поэтому он изменился в гласный [у]; в слове ковати (*kouati) дифтонг ou находился перед гласным [а], поэтому он изменился в сочетание ов.

В слове п;ть (*poiti) дифтонг oi находился перед согласным [т], поэтому он изменился в гласный [;]; в слове пой (*poi) дифтонг oi находился на конце слова, в слове поет (*poiet) дифтонг oi находился перед гласным [э], поэтому в словах пой, поет он изменился в сочетание ой.

Аналогичны объяснения чередований в словах современного русского языка

Чередования ОРО, ОЛО, ЕРЕ, ЕЛО // РА, ЛА, РЕ, ЛЕ (ворота – вратарь, молодой – младший, привередливый – вред, ошеломленный – шлем) объясняется наличием в общеславянский период сочетаний гласных с плавными согласными or, ol, er, el в середине слова между согласными и их различным изменением в восточнославянском и старославянском языке.

В индоевропейском языке-основе были сочетания гласных с плавными согласными or, ol, er, el, которые в результате действия закона открытого слога перед гласными оставались без изменения (беру, колю, просторъ), а перед согласными изменялись. Эти изменения проходили по-разному в южных, восточных и западных славянских языках.

В древнерусском (восточнославянском) языке путем развития после плавного согласного дополнительного гласного, одинакового с предшествующим, сочетания or, ol, er, el изменились соответственно в оро, оло, ере, оло (ело): борда ; борода, голва ; голова, берг ; берег, мелко ; молоко. Сочетание el изменилось в оло в связи с отвердение [л], но в некоторых словах сочетание ело сохранилось: шелом, ошеломить.

В старославянском (южнославянском) языке сочетания or, ol, er, el изменились соответственно в ра, ла, р;, л;, так как долгота слога сосредотачивалась на гласном звуке, и он изменился: о ; а, е ; ;, а затем в результате действия закона открытого слога гласный и плавный поменялись местами. Ср.: борда ; брада, голва ; глава, берг ; бр;г, мелко ; мл;ко.

Ср.: нем. Berg «гора» – др.-рус. берегъ – ст.-слав. бр;гъ;

нем. Garten «сад» – др.-рус. городъ – ст.-слав. градъ;

нем. Milk «молоко» – др.-рус. молоко – ст.-слав. мл;ко;

нем. Helm «шлем» – др.-рус. шеломъ – ст.-слав. шл;м;

нем. Gold «золото» – др.рус. золото – ст.-слав. злато;

нем. Bart «борода» – др.-рус. борода – ст.слав. брада.

Неполногласные сочетания ра, ла, ре, ле, восходящие к древним сочетаниям or, ol, er, el, пришли на Русь вместе с принятием христианства и сосуществовали наряду с русскими сочетаниями оро, оло, ере, ело. Однако в результате омонимического отталкивания один из вариантов утратился, ср.: бр;мя – беремя, вр;мя – веремя, вр;дъ – вередъ, колодьць – кладезь, молоко – мл;ко. Как правило, среди таких пар слово с отвлеченным значением или высокой стилистической окраской сохраняло старославянский вариант с неполногласием бр;мя, вр;мя, вр;дъ. Русский вариант с полногласием обычно сохранялся у слов, обозначающих бытовые реалии: колодьць, молоко.

Однако в современном русском языке находится достаточно большое количество слов слов-вариантов или однокоренных слов с полногласием и неполногласием:

ворота – привратник, вратарь,

краткий – короткий и др.

В современном русском языке чередования ОРО, ОЛО, ЕРЕ, ЕЛО // РА, ЛА, РЕ, ЛЕ имеют различные функции:

1) служат словообразовательным средством: город – Волгоград;

2) способствуют семантическим различиям: голова – глава; горожанин – гражданин; сторона – страна;

3) отличаются стилистической окраской: волосы – власы, голос – глас.

Полногласные и неполногласные сочетания нужно отличать от исконных сочетаний плавного с гласным типа ра, ла, ре, ле и от случайных сочетаний (красный, плакать, трава, грех, половодье, грамота, дрель, положить, половина, пороть). Проверить отсутствие или наличие полногласия можно по отсутствию слов-вариантов с полногласным или неполногласным сочетанием. Например, слово вредитель имеет неполногласное сочетание ре, так как в русском языке есть слово привередливый с полногласным сочетанием ере в корне с тем же значением.

После падения редуцированных и изменения сильных редуцированные в гласные полного образования появились сочетания ор, ол, ер: кърмъ ; корм, вьрхъ ; верх, вълна ;волна, чьлнъ ;челн, что привело к возникновению второго полногласия преимущественно в северо-западных говорах: кором, волок, верех, волона. Результаты второго полногласия не отразились в русском литературном языке, сохранившись только в словах веревка (из вьрвь), сумеречный (из сумьрки), бестолочь (из тълкъ), остолоп (из стълпъ).

Чередования ОРО, ОЛО, ЕРЕ // ОР, ОЛ, ЕР, ЕЛ (пороть – порю, уколоть – уколю) объясняется отсутствием изменений сочетаний гласных с плавными согласными or, ol, er, el в середине слова, так как после них шел гласный. Ср. также:

Чередование ЕРЕ // Р (тереть – тру, умереть – умру) объясняется наличием сочетания редуцированного с плавным ьр. После утраты редуцированных в XII веке эти чередования получили современный вид:

Чередование Е // О в начале слова (однажды – единственный) связано с утратой начального [j] перед Е в восточнославянском языке, тогда как в старославянском языке этот процесс отсутствовал, поэтому начальное О является признаком русского языка, начальное Е – старославянского языка:

Чередования О // ноль звука

Переход Е в О наблюдался под ударением после мягкого согласного перед твердым согласным или на конце слова, поэтому в однокоренных словах или в формах одного и того же слова в безударном положении наблюдается [е], а под ударением [‘о] (ё), например:

тепло – тёплый. Конец цитаты.

Если же выйти за пределы русского языка, то следует добавить также славянское чередование О//И в родственных словах русского и украинского языков, частным случаем которого и является, вероятно русское О//Ы. Примеров много: соль – сiль, ночь – нiчь и др.

Добавить следует обязательно и польский язык с чередованием Я (А)//ЕНТ, ЕД//ЕНД, ЕТ//ЕНД, УД//ОНД, ИН//ЁНТ, АД//АНД. Примеры пять – пент, коляда – коленда и др.

Вооружившись, как говорится, теорией, мы можем теперь обосновать гегемонию древнеславянского языка в Древнем мире. Это и названия древних кельтских племён, язык которых видимо был всё-таки славянским, что бы ни утверждала современная наука, глубоко сидящая, как на игле, на англосаксонской выдуманной трактовке. Таковы, например, гельветы – главиты (главные), секваны – скованы (т. е. дружные), сеноны – сононы (сущие). Сюда же возможно относятся и ингевоны – гневняне, англы – угляне, леманы – ломаны, ремы – рамы (жители лиственных лесов), гельвии – главы и т. д.

Имена древнегерманских князей также становятся более понятными. Сюда можно отнести такие исторические личности, как Горм – Гром, Горза – Гроза, Гримоальд – Громолад и др. Таким образом и родоначальник французских королевских династий Меровей становится Моревеем, то есть НАВЕЯННЫМ МОРЕМ, что совершенно соответствует легенде о его рождении.

Выше были рассмотрены гласные звуки (сонанты). Но не меньшее значение для понимания сохранившихся древних текстов имеют и согласные (консонанты).

Таким образом, можно определиться, например, с происхождением названия острова Суворой на Фарерских о-вах; городов Выборг, Русеборг и др.