Что такое диалектный язык

Диалекты в русском языке

Диалекты: определение, примеры, виды, классификация, характеристика.

Что такое диалекты?

Диалекты (греч. διάλεκτος — «наречие» от греч. διαλέγομαι — «говорить, изъясняться»), — разновидность национального языка, характерная для определенной территории или группы лиц, связанных социальной или профессиональной общностью.

Диалект является полноценной системой речевого общения. В основном его специфические черты присутствует в устной речи, но их можно встретить и в художественной литературе, где диалект используется для передачи речевых особенностей героев произведения.

Не путайте понятие диалектов с акцентом в речи людей-иностранцев, пытающихся говорить на любом другом языке.

Примеры Смотрите дополнительно виды и примеры диалектных слов (диалектизмов).

Виды диалектов

Различают два вида диалектов в русском языке: социальные и территориальные.

Социальные диалекты

Социальные диалекты присущи определённым социальным группам: возрастной, профессиональной, сословной. Отсюда и название вида. К социальным диалектам относят арго, жаргон, профессиональный и молодежный сленг. Их лексике свойственны лексические, фразеологические и семантические языковые особенности. Специфических особенностей в фонетике и грамматике не наблюдается.

Социальные диалекты изучает социальная диалектология, которая входит в состав социолингвистики. В данной статье социальные диалекты рассматриваться не будут.

Справка Смотрите дополнительно материалы по сленгу.

Территориальные диалекты

В территориальных диалектах запечатлен самобытный язык русского народа. Он имеет свои особенности, отличные от общенародного национального языка. Диалекты отличаются друг от друга звуковым строем, грамматикой, словообразованием, особым словоупотреблением и совершенно оригинальными диалектными словами, зачастую неизвестными литературному языку. Вопросы территориальных диалектов русского языка изучает диалектология.

Классификация диалектов

В прошлом веке были составлены диалектологические карты русского языка, изданы монографии диалектного членения. В них собран материал по наречиям, говорам, группам говоров. Информация ниже даётся на основе классификации 1964 года.

В русском языке выделяются три диалекта (два наречия и один говор): севернорусское наречие, южнорусское наречие, среднерусский говор. Например, литературное слово «говорить» имеет аналог «баить» в среднерусском наречии и «гутарить» в южнорусском. Также существуют более мелкие деления. Известные примеры: москвичи — «акают», деревенские — «окают», различия в речи москвичей и петербуржцев.

Северное наречие

Группы говоров севернорусского наречия:

Южное наречие

Группы говоров южнорусского наречия:

Среднерусский говор

Среднерусский говор специфичен для Псковской, Тверской, Московской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской областей.

Лингвистическая характеристика

Диалектные особенности северного наречия

Диалектные особенности южного наречия

Диалектные особенности среднерусских говоров

В среднерусских говорах удачно совмещаются диалектные особенности двух наречий. При этом в северных регионах больше диалектных черт северного наречия, а в южных регионах — южного наречия.

Московский диалект считается основой современного литературного языка в нашей стране!

Проблема «язык или диалект» — проблема, связанная с определением статуса определенной разновидности языка как отдельного языка либо как диалекта какого-то языка.

Содержание

Суть проблемы

Вопрос, является некоторая языковая разновидность (идиом) языком или диалектом, относится к одной из сложных проблем лингвистики, причем последствия такого решения могут выходить и далеко за её пределы.

Если строгого выбора в обозначении конкретной разновидности языка лучше избежать, лингвисты обычно используют термин идиом (либо «промежуточное» обозначение «язык/диалект»).

Не существует единого понимания проблемы «язык vs. диалект», и, соответственно, единых критериев её решения. Поэтому, утверждая, что некий идиом является именно языком или именно диалектом, необходимо оговаривать, на основании каких критериев делается этот вывод. Это значит, что на вопрос «являются два (близкородственных) идиома диалектами или разными языками?», как правило, нельзя ответить просто «да» или «нет», не оговаривая, что имеется в виду.

Среди критериев, которыми могут руководствоваться при решении проблемы, можно выделить две основные группы — социолингвистические и структурные.

Социолингвистические критерии

Социолингвистические критерии нередко признаются важнейшими для решения проблемы «язык vs. диалект»; общим для них является обращение к внешним факторам.

Функциональная полноценность

Следуя этому критерию, отдельным языком считается идиом:

Как правило, идиомы, не обладающие перечисленными преимуществами (например, используемые лишь в ситуации бытового общения), считаются диалектами других языков. Общая письменная традиция (ср. немецкий термин Dachsprache «язык-крыша») часто объединяет довольно далеко разошедшиеся идиомы (например, «диалекты» итальянского, немецкого или китайского языков) или даже слабо родственные (латынь в средние века). У разных частей одного идиома могут оказаться разные «крыши» (для нижнесаксонских диалектов на северо-востоке Нидерландов «крышей» является нидерландский, а на севере Германии — немецкий). Этот принцип заведомо не может быть применен к языкам, не обслуживаемым никакой письменной традицией.

Политический фактор

В некоторых случаях идиомы, находящие в сходном функциональном распределении, могут считаться как диалектами одного языка, так и разными языками, в зависимости от политической ситуации. Например, английский и сербохорватский имеют по несколько стандартных (региональных) вариантов (этнолектов) плюс множество традиционных диалектов. Однако варианты английского языка (британский, американский, австралийский и другие) общепризнанно считаются одним языком, не в последнюю очередь потому, что они используются дружественными государствами (см. Страны Содружества). Стандартные же варианты сербохорватского (то есть сербский, хорватский, боснийский) обычно, особенно в соответствующих странах, считаются отдельными языками, причем именно в силу политических причин (стремление подчеркнуть независимость) — хотя пока их носители находились в одном государстве, их язык считался единым. Более того, эта ситуация продолжает развиваться: чем дальше отдаляется Черногория от Сербии, тем всё больше голосов раздаётся за провозглашение отдельного черногорского языка.

В качестве иллюстрации политического подхода в решении вопроса о статусе идиома часто цитируют высказывание известного лингвиста Макса Вайнрайха: идиш «אַ שפּראַך איז אַ דיִאַלעקט מיט אַן אַרמײ און פֿלאָט — а шпрах из а диалект мит ан армей ун флот» (Язык — это диалект с армией и флотом; см. en).

Самоидентификация носителей идиома

Многие исследователи целиком полагаются на мнение носителей о том, на каком языке они говорят. Однако мнения разных носителей могут не совпадать между собой, поскольку это мнение легко меняется под воздействием внешних факторов и пропаганды. Утверждение одних людей, что они говорят на языке Х, может противоречить мнению других носителей этого же языка, утверждающих, что первые говорят на другом языке 1 ; и наконец, во многих культурах вообще не было и нет четкого представления о своем языке².

Этническая ориентация

Часто при решени вопроса, являются ли два идиома одним или разными языками, прибегают к этническому критерию: если носители обоих идиомов относятся к одному этносу, значит это один язык, если к разным — разные. Однако следует понимать, что определение народа является ещё более сложным: скорее, одним из параметров для классификации народов является языковой, а не наоборот. Кроме того, нередко наблюдается несоответствие народов и языков: так, американцы и англичане говорят по-английски; ирландцы говорят по-английски и по-ирландски; мордва говорит по-мокшански, по-эрзянски (и по-русски); носители аварского, андийских, цезских и арчинского языков считаются аварцами, а языки итальянцев относятся к трём разным подгруппам романских языков. Таким образом, полное соответствие языка и народа, по-видимому, является достаточно редким.

Структурные критерии

Другим подходом, принципиально отличающимся от социолингвистического, является структурно-лингвистический, в рамках которого учитываются лингвистические различия между идиомами. Однако выработка чисто лингвистических критериев для разграничения самостоятельного языка и диалекта является непростой задачей. Во-первых, следует определить признаки сравнения, а во-вторых, установить некоторый «пороговый» уровень.

Взаимопонятность идиомов

Наиболее частым основанием для решения вопроса о языке / диалекте является степень взаимопонятности соответствующих идиомов: если носители разных идиомов достаточно хорошо понимают друг друга (говоря каждый на своем идиоме), значит они говорят на диалектах одного языка, если же нет — на разных языках. Однако на практике взаимопонятность осложняется многими другими факторами, среди которых: предварительное знакомство с языком собеседника, тема общения, само желание/нежелание понимать собеседника и пр. Кроме того, нередка ситуация так называемой «семикоммуникации». Это особый вид полилингвизма между близкородственными языками, когда каждый из собеседников говорит на родном языке, но при этом свободно воспринимает язык собеседника. Такое возможно с немецким и нидерландским, скандинавскими, восточнославянскими и многими другими языками.

Лексикостатистический критерий

Наиболее удобным для сравнения уровнем языковой системы является лексика. Сравнивают обычно списки слов, однако размер и состав этих списков сильно различаются от автора к автору. Чтобы придать такому подходу универсальность, подсчитывают процент совпадений в базовой лексике. Этот метод широко используется в лексикостатистике и глоттохронологии, как правило, для более высоких уровней. Он достаточно удобен тем, что универсален, не зависит от внешних факторов и настроения информанта.

Четырёхчастная шкала языковой систематики

Согласно этой шкале, если у двух идиомов процент совпадений в 100-словном базовом списке меньше 89 (что соответствует времени распада по формуле Сводеша-Старостина более 1100 лет назад), то идиомы являются разными языками. Если процент совпадений больше 97 (время распада меньше 560 лет), то идиомы являются диалектами одного языка. Для оставшегося же интервала (89-97) предложен промежуточный уровень очень близких языков / отдаленных диалектов, в качестве названия для которого используется термин «наречие» в тех случаях, когда соответствующий идиом традиционно рассматривается как компонент другого языка. Когда же такой идиом принято считать отдельным языком, за ним сохраняется таксон «язык», а объединение, куда он входит и соответствующее по степени близости единому языку, называется «кластером». Наглядно употребление таксонов нижних уровней проиллюстрировано в таблице. При этом часто бывает так, что один или несколько идиомов в одном кластере принято считать языками, а другие — нет, хотя они находятся на одинаковом уровне взаимопонятности / структурной близости. В качестве примера можно привести вайнахский кластер, включающий чеченский и ингушский языки и аккинско-орстхойское наречие.

| уровни | примеры | |

|---|---|---|

| a) | б) | |

| 1 уровень [89-95 % совпадений] обычно соответствует либо а) самостоятельному языку (плохо взаимопонятному с другими языками), либо б) группе (кластеру) близкородственных языков. | Английский, французский | русско-белорусский кластер, |

| 2 уровень [95-99 %] соответствует а) наречиям (группам диалектов) или б) отдельным близкородственным языкам (частично взаимопонятным). | пикардское, валлонское, «литературный французский язык» | белорусский язык, среднеюжнорусское, севернорусское наречия; галисийский, португальский, испанский языки |

| 3 уровень [99-100 %] соответствует отдельным диалектам (с хорошим взаимопониманием). | псковская группа говоров (ГГ), тверская ГГ, московская ГГ | |

| 4 уровень соответствует отдельным говорам (с очень небольшими структурными различиями). | московский городской | |

Прим.: Подчеркнутые названия раскрываются в следующих строках таблицы.

Указанные уровни в то же время соотносятся со степенью взаимопонятности, что особенно полезно, когда процент совпадений между языками неизвестен:

Очевидно, что существующие структурные критерии, в том числе и лексикостатистический, могут приводить к совершенно другим результатам, нежели этно-функциониальные. Например:

Несмотря на это схема является удобным служебным подспорьем для организации языков и диалектов в единую систематику и для сравнения степени их близости между собой.

Другие уровневые схемы и близкие понятия

Внешний язык / внутренний язык / диалект

Языковые зоны / континуумы / комплексы

Кауфман выделяет, помимо языков и диалектов, следующие случаи.

Аусбау-парадигма

Аусбау-парадигма (парадигма Ausbausprache — Abstandsprache — Dachsprache, «развитый язык — отстоящий язык — язык-крыша») была разработана немецкими социолингвистами [Kloss 1967] и впоследствии завоевала популярность в мировой лингвистике. В основу этой концепции заложено понимание того, что существует два независимых набора критериев и аргументов для отличения языка от диалекта: один основан на этно-социальных функциях, другой на объективных структурных особенностях. Одним из преимуществ аусбау-парадигмы считается замена перегруженных и политизированных терминов язык и диалект нейтральными (пока ещё), хотя и труднопроизносимыми немецкими словами. По мнению авторов, терминологическая замена может оказаться полезной в том, что позволит людям взглянуть на застарелые противоречия с совершенно другого ракурса.

Диалектный континуум, языковой комплекс, плюрицентризм, диасистема и кластер

В социолингвистике, диалектологии и языковой систематике существует несколько близких понятий, которые оперируют с понятиями язык и диалект.

Диглоссия

Примером является арабский мир с диглоссией между литературным арабским и отдельными разговорными арабскими языками.

Почему в России все говорят по-разному? Все, что вы должны знать о диалектах русского языка

1. Современный русский язык – лишь один из диалектов древнерусского языка

Древние люди, населявшие Русь, были в основном неграмотны, не могли проверить использование слов в словаре и не придерживались определенных правил в речи. Поэтому до XIV века долитературный древнерусский язык развивался как устный: стихийно.

К XIV же веку Русь представляла собой удельные княжества, часть из которых была захвачена татаро-монголами. Но древнерусский язык продолжал развиваться.

В географически близких областях эволюция речи происходила по-разному. Постепенно выделились три диалекта: украинский, белорусский и русский. Каждый из них в итоге сформировался в отдельный язык, сейчас это близкие восточнославянские языки.

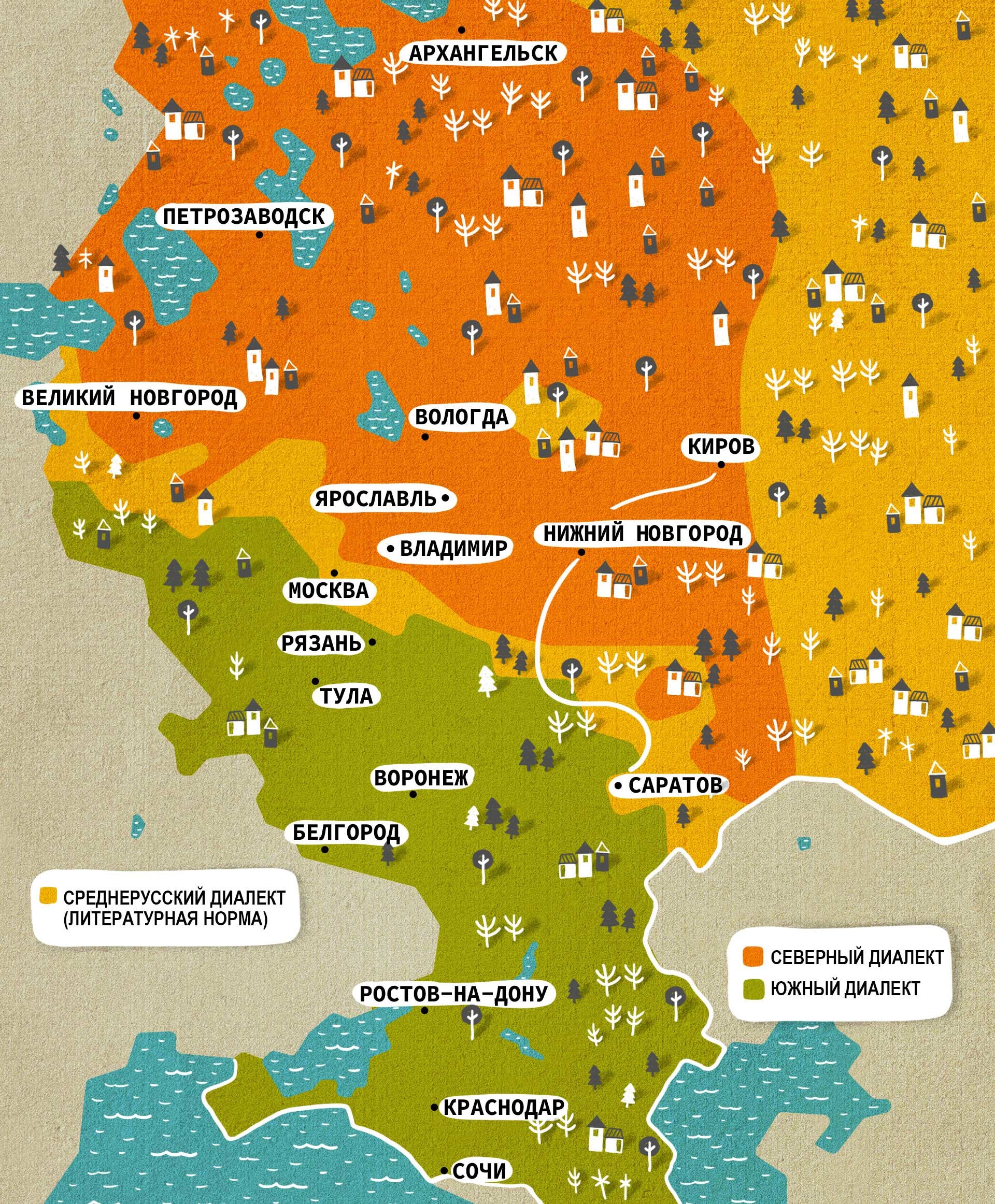

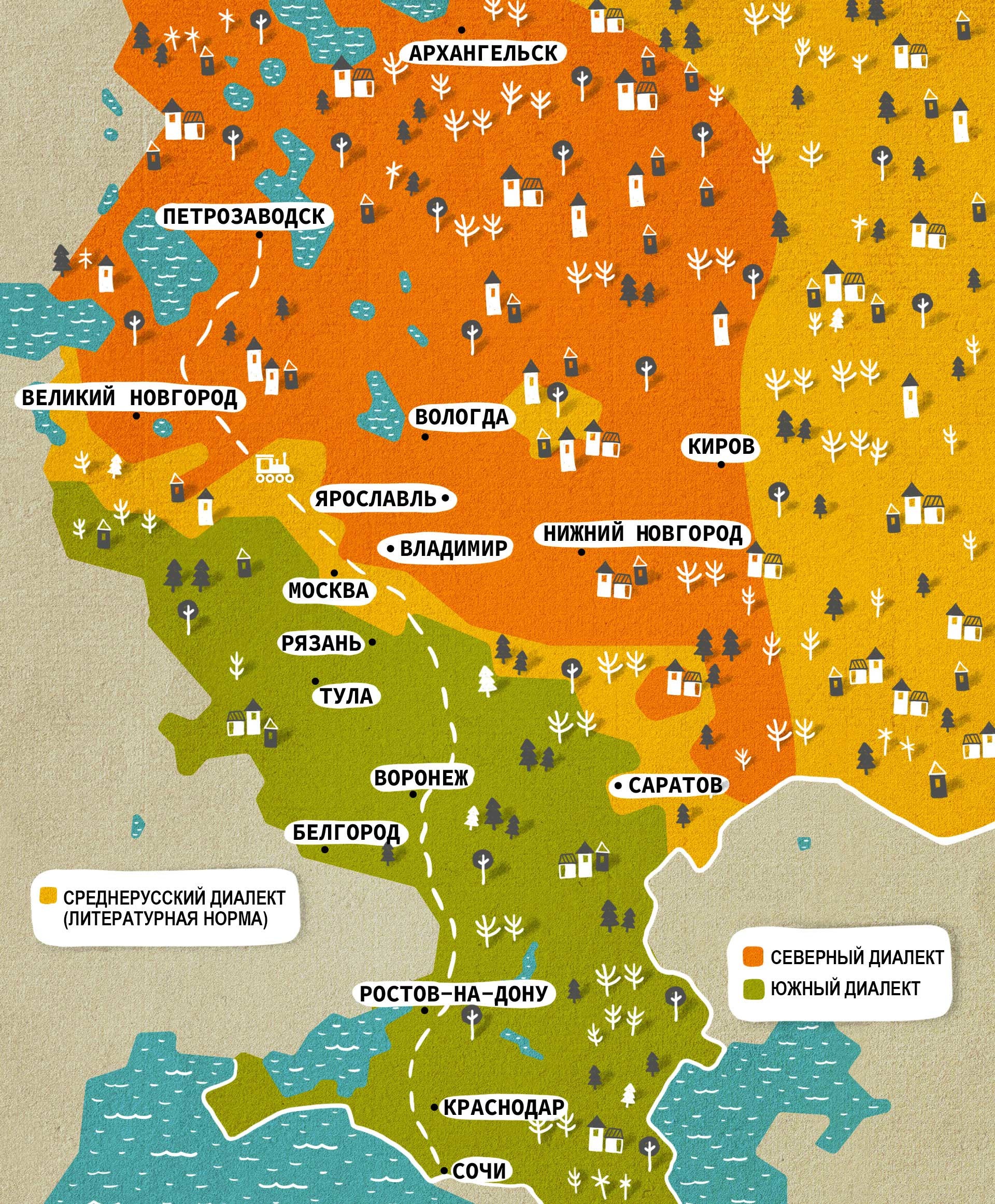

2. В русском языке три основных диалекта

Несмотря на то, что Россия такая большая, лингвисты выделяют всего три группы говоров: северные, южные и среднерусские, в которых произошло взаимопроникновение северных и южных черт.

Директор института лингвистики РГГУ Игорь Исаев говорит, что условную границу между диалектами на западе и востоке России можно прочертить по центральной европейской части, если провести линию от Кирова, через Нижний Новгород и до Саратова на юге.

Все говоры восточнее этой границы – а значит, весь Урал, Сибирь и Дальний Восток – сформировались на основе говоров старейших славянских племен. Это язык переселенцев из центра России, который с течением времени изменился незначительно.

Поэтому во Владивостоке вы вряд ли почувствуете сильную разницу в речи по сравнению с Москвой. Гораздо сильнее будет отличаться, например, речь жителей северного Архангельска и южного Краснодара.

3. Литературный язык сформировался вокруг политического центра

Во всех крупных городах России говорят преимущественно на так называемом литературном языке. Архаичные диалекты конца XIX века постепенно разрушаются. И все же нельзя утверждать, что все русские говорят одинаково.

Обязательно «выдадут» себя просторечия, особенно в деревнях и маленьких городах, а также среди людей старшего возраста. Но эти отличия никогда не будут столь сильны, как в разных регионах Италии и тем более Китая. За исключением отдельных редких слов все русские поймут друг друга.

4. Основные отличия северного и южного диалекта от литературной нормы

Различия просматриваются на всех уровнях языка: в фонетике (произношении звуков), морфологии (склонении и изменении слов в зависимости от падежа и числа), лексике (употреблении слов). Вот лишь некоторые из отличительных черт:

5. Каждый регион обладает своими особенностями

Помимо основных диалектов, многие области имеют местные особенности.

Нелли Красовская приводит интересный пример: в Тульской области есть слово «казюк», так называли рабочих тульских оружейных заводов. Произошло это слово от слова «казна», потому что заводы спонсировались из государственной казны, а работа была престижная и высокооплачиваемая.

Словом «жалик» туляки называют пряник без начинки, испечённых из остатков теста, которое месили вероятно для знаменитого тульского пряника.

В Вологде же, например, как рассказывает Игорь Исаев, слово «стая», означающее во всей России «стаю птиц» или других животных, используется также для обозначения хозяйственной постройки для мелкого скота. А например пруд вологжане называют «вица».

Диалект

Диале́кт (греч. διάλεκτος — «наречие» от греч. διαλέγομαι — «говорить, изъясняться») — разновидность языка, которая употребляется как средство общения между людьми, связанными между собой одной территорией.

Диалект является полноценной системой речевого общения (устной или знаковой, но не обязательно письменной) со своим собственным словарём и грамматикой.

Содержание

Функциональное понимание

В социолингвистике и на бытовом уровне диалекты противопоставляются стандартному, или литературному языку. С этой точки зрения, для диалекта характерны следующие особенности: социальная, возрастная и отчасти половая ограниченность круга носителей диалекта (в России это главным образом жительницы села старшего поколения);

Лингвистическое понимание

В то же время существует и другая тенденция: диалектом называется любая разновидность языка, незначительно отличающаяся от других разновидностей. То есть каждый человек говорит на каком-нибудь диалекте, в частном случае на стандартном литературном диалекте.

В рамках такого понимания существуют стандартные диалекты (или литературные языки) и традиционные (или нестандартизованные) диалекты. Основным их отличием является тот факт, что первые используются на письме, поддерживаются специальными институтами, преподаются в школах, считаются более «правильной» формой языка. У некоторых языков бывает несколько стандартных диалектов. В таком случае говорят о полицентричном языке или диасистеме.

Для лингвиста не существует более «правильной» формы языка, более того, зачастую информация из традиционного сельского диалекта оказывается более ценной по сравнению с той, которая получена на основе литературного варианта.

Таксономическое употребление

С одной стороны диалекты могут объединяться в наречия или группы диалектов, а с другой — делиться на говоры. Определение таксономического статуса того или иного идиома зависит от общей диалектной дробности в данной языковой общности и определяются для каждого языка индивидуально.

Язык или диалект

Не существует единого понимания и соответственно единых критериев для разграничения языка и диалекта, поэтому, говоря, что данный идиом является языком или диалектом, необходимо оговаривать, что понимается под тем или иным термином. В случае, когда нужно избежать выбора, лингвисты обычно используют термин идиом, обозначающий любую мало-мальски отличную от других разновидность языка.

Идиом может считаться диалектом, например, если:

Различие языка и диалекта

Проблема «язык или диалект» — проблема, связанная с определением статуса определенной разновидности языка как отдельного языка либо как диалекта какого-то языка.

Содержание

Суть проблемы

Вопрос, является некоторая языковая разновидность (идиом) языком или диалектом, относится к одной из сложных проблем лингвистики, причем последствия такого решения могут выходить и далеко за её пределы.

Если строгого выбора в обозначении конкретной разновидности языка лучше избежать, лингвисты обычно используют термин идиом (либо «промежуточное» обозначение «язык/диалект»).

Не существует единого понимания проблемы «язык vs. диалект», и, соответственно, единых критериев её решения. Поэтому, утверждая, что некий идиом является именно языком или именно диалектом, необходимо оговаривать, на основании каких критериев делается этот вывод. Это значит, что на вопрос «являются два (близкородственных) идиома диалектами или разными языками?», как правило, нельзя ответить просто «да» или «нет», не оговаривая, что имеется в виду.

Среди критериев, которыми могут руководствоваться при решении проблемы, можно выделить две основные группы — социолингвистические и структурные.

Социолингвистические критерии

Социолингвистические критерии нередко признаются важнейшими для решения проблемы «язык vs. диалект»; общим для них является обращение к внешним факторам.

Функциональная полноценность

Следуя этому критерию, отдельным языком считается идиом:

Как правило, идиомы, не обладающие перечисленными преимуществами (например, используемые лишь в ситуации бытового общения), считаются диалектами других языков. Общая письменная традиция (ср. немецкий термин Dachsprache «язык-крыша») часто объединяет довольно далеко разошедшиеся идиомы (например, «диалекты» итальянского, немецкого или китайского языков) или даже слабо родственные (латынь в средние века). У разных частей одного идиома могут оказаться разные «крыши» (для нижнесаксонских диалектов на северо-востоке Нидерландов «крышей» является нидерландский, а на севере Германии — немецкий). Этот принцип заведомо не может быть применен к языкам, не обслуживаемым никакой письменной традицией.

Политический фактор

В некоторых случаях идиомы, находящие в сходном функциональном распределении, могут считаться как диалектами одного языка, так и разными языками, в зависимости от политической ситуации. Например, английский и сербохорватский имеют по несколько стандартных (региональных) вариантов (этнолектов) плюс множество традиционных диалектов. Однако варианты английского языка (британский, американский, австралийский и другие) общепризнанно считаются одним языком, не в последнюю очередь потому, что они используются дружественными государствами (см. Страны Содружества). Стандартные же варианты сербохорватского (то есть сербский, хорватский, боснийский) обычно, особенно в соответствующих странах, считаются отдельными языками, причем именно в силу политических причин (стремление подчеркнуть независимость) — хотя пока их носители находились в одном государстве, их язык считался единым. Более того, эта ситуация продолжает развиваться: чем дальше отдаляется Черногория от Сербии, тем всё больше голосов раздаётся за провозглашение отдельного черногорского языка.

В качестве иллюстрации политического подхода в решении вопроса о статусе идиома часто цитируют высказывание известного лингвиста Макса Вайнрайха: идиш «אַ שפּראַך איז אַ דיִאַלעקט מיט אַן אַרמײ און פֿלאָט — а шпрах из а диалект мит ан армей ун флот» (Язык — это диалект с армией и флотом; см. en).

Самоидентификация носителей идиома

Многие исследователи целиком полагаются на мнение носителей о том, на каком языке они говорят. Однако мнения разных носителей могут не совпадать между собой, поскольку это мнение легко меняется под воздействием внешних факторов и пропаганды. Утверждение одних людей, что они говорят на языке Х, может противоречить мнению других носителей этого же языка, утверждающих, что первые говорят на другом языке 1 ; и наконец, во многих культурах вообще не было и нет четкого представления о своем языке².

Этническая ориентация

Часто при решени вопроса, являются ли два идиома одним или разными языками, прибегают к этническому критерию: если носители обоих идиомов относятся к одному этносу, значит это один язык, если к разным — разные. Однако следует понимать, что определение народа является ещё более сложным: скорее, одним из параметров для классификации народов является языковой, а не наоборот. Кроме того, нередко наблюдается несоответствие народов и языков: так, американцы и англичане говорят по-английски; ирландцы говорят по-английски и по-ирландски; мордва говорит по-мокшански, по-эрзянски (и по-русски); носители аварского, андийских, цезских и арчинского языков считаются аварцами, а языки итальянцев относятся к трём разным подгруппам романских языков. Таким образом, полное соответствие языка и народа, по-видимому, является достаточно редким.

Структурные критерии

Другим подходом, принципиально отличающимся от социолингвистического, является структурно-лингвистический, в рамках которого учитываются лингвистические различия между идиомами. Однако выработка чисто лингвистических критериев для разграничения самостоятельного языка и диалекта является непростой задачей. Во-первых, следует определить признаки сравнения, а во-вторых, установить некоторый «пороговый» уровень.

Взаимопонятность идиомов

Наиболее частым основанием для решения вопроса о языке / диалекте является степень взаимопонятности соответствующих идиомов: если носители разных идиомов достаточно хорошо понимают друг друга (говоря каждый на своем идиоме), значит они говорят на диалектах одного языка, если же нет — на разных языках. Однако на практике взаимопонятность осложняется многими другими факторами, среди которых: предварительное знакомство с языком собеседника, тема общения, само желание/нежелание понимать собеседника и пр. Кроме того, нередка ситуация так называемой «семикоммуникации». Это особый вид полилингвизма между близкородственными языками, когда каждый из собеседников говорит на родном языке, но при этом свободно воспринимает язык собеседника. Такое возможно с немецким и нидерландским, скандинавскими, восточнославянскими и многими другими языками.

Лексикостатистический критерий

Наиболее удобным для сравнения уровнем языковой системы является лексика. Сравнивают обычно списки слов, однако размер и состав этих списков сильно различаются от автора к автору. Чтобы придать такому подходу универсальность, подсчитывают процент совпадений в базовой лексике. Этот метод широко используется в лексикостатистике и глоттохронологии, как правило, для более высоких уровней. Он достаточно удобен тем, что универсален, не зависит от внешних факторов и настроения информанта.

Четырёхчастная шкала языковой систематики

Согласно этой шкале, если у двух идиомов процент совпадений в 100-словном базовом списке меньше 89 (что соответствует времени распада по формуле Сводеша-Старостина более 1100 лет назад), то идиомы являются разными языками. Если процент совпадений больше 97 (время распада меньше 560 лет), то идиомы являются диалектами одного языка. Для оставшегося же интервала (89-97) предложен промежуточный уровень очень близких языков / отдаленных диалектов, в качестве названия для которого используется термин «наречие» в тех случаях, когда соответствующий идиом традиционно рассматривается как компонент другого языка. Когда же такой идиом принято считать отдельным языком, за ним сохраняется таксон «язык», а объединение, куда он входит и соответствующее по степени близости единому языку, называется «кластером». Наглядно употребление таксонов нижних уровней проиллюстрировано в таблице. При этом часто бывает так, что один или несколько идиомов в одном кластере принято считать языками, а другие — нет, хотя они находятся на одинаковом уровне взаимопонятности / структурной близости. В качестве примера можно привести вайнахский кластер, включающий чеченский и ингушский языки и аккинско-орстхойское наречие.

| уровни | примеры | |

|---|---|---|

| a) | б) | |

| 1 уровень [89-95 % совпадений] обычно соответствует либо а) самостоятельному языку (плохо взаимопонятному с другими языками), либо б) группе (кластеру) близкородственных языков. | Английский, французский | русско-белорусский кластер, |

| 2 уровень [95-99 %] соответствует а) наречиям (группам диалектов) или б) отдельным близкородственным языкам (частично взаимопонятным). | пикардское, валлонское, «литературный французский язык» | белорусский язык, среднеюжнорусское, севернорусское наречия; галисийский, португальский, испанский языки |

| 3 уровень [99-100 %] соответствует отдельным диалектам (с хорошим взаимопониманием). | псковская группа говоров (ГГ), тверская ГГ, московская ГГ | |

| 4 уровень соответствует отдельным говорам (с очень небольшими структурными различиями). | московский городской | |

Прим.: Подчеркнутые названия раскрываются в следующих строках таблицы.

Указанные уровни в то же время соотносятся со степенью взаимопонятности, что особенно полезно, когда процент совпадений между языками неизвестен:

Очевидно, что существующие структурные критерии, в том числе и лексикостатистический, могут приводить к совершенно другим результатам, нежели этно-функциониальные. Например:

Несмотря на это схема является удобным служебным подспорьем для организации языков и диалектов в единую систематику и для сравнения степени их близости между собой.

Другие уровневые схемы и близкие понятия

Внешний язык / внутренний язык / диалект

Языковые зоны / континуумы / комплексы

Кауфман выделяет, помимо языков и диалектов, следующие случаи.

Аусбау-парадигма

Аусбау-парадигма (парадигма Ausbausprache — Abstandsprache — Dachsprache, «развитый язык — отстоящий язык — язык-крыша») была разработана немецкими социолингвистами [Kloss 1967] и впоследствии завоевала популярность в мировой лингвистике. В основу этой концепции заложено понимание того, что существует два независимых набора критериев и аргументов для отличения языка от диалекта: один основан на этно-социальных функциях, другой на объективных структурных особенностях. Одним из преимуществ аусбау-парадигмы считается замена перегруженных и политизированных терминов язык и диалект нейтральными (пока ещё), хотя и труднопроизносимыми немецкими словами. По мнению авторов, терминологическая замена может оказаться полезной в том, что позволит людям взглянуть на застарелые противоречия с совершенно другого ракурса.

Диалектный континуум, языковой комплекс, плюрицентризм, диасистема и кластер

В социолингвистике, диалектологии и языковой систематике существует несколько близких понятий, которые оперируют с понятиями язык и диалект.

Диглоссия

Примером является арабский мир с диглоссией между литературным арабским и отдельными разговорными арабскими языками.