Что такое онтология языка

Онтология языка: эволюция проблемы и её современное состояние

На правах рукописи

ОБРЕЗКОВ Андрей Анатольевич

ОНТОЛОГИЯ ЯЗЫКА: ЭВОЛЮЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

И ЕЁ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Специальность 09.00.01 – онтология и теория познания

Автореферат

диссертации на соискание учёной степени

кандидата философских наук

Работа выполнена в Ивановском государственном университете

Научный руководитель доктор философских наук, профессор

Портнов Александр Николаевич

Официальные оппоненты кандидат филологических наук,

доктор философских наук, профессор

Волкова Полина Станиславовна

университет культуры и искусств

доктор философских наук, доцент

Боброва Светлана Павловна

Ведущая организация Ярославский государственный

университет имени П. Г. Демидова

Защита состоится «26» декабря 2008 г. в ____ часов на заседании диссертационного совета Д 212.062.01 при Ивановском государственном университете по адресу: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39, ауд. 459.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Ивановского государственного университета.

Автореферат разослан «____» ноября 2008 г.

диссертационного совета Д. Г. Смирнов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования обусловлена, во-первых, размытостью понятия языка и понимания его как феномена вследствие плюралистичной разнонаправленности подходов рассматривающих язык наук к его исследованию; во-вторых, отсутствием на сегодняшний день консолидированных усилий представителей разных дисциплин, исследующих феномен языка, в определении как онтологических оснований языка и сознания и достижении консенсуса в отношении соответствующей терминологической базы, так и таких закономерностей развития человеческого языка, которые выходят за рамки исключительно лингвистического и в целом какого-либо одного специфического научного ведомства; в-третьих, необходимостью рассмотрения языка как сложной открытой нелинейной самоорганизующейся интер-/мета-субъективной и метазнаковой системы с определенными имманентными законами; в-четвертых, необходимостью рассмотрения объективных процессов в языке в том числе с целью выявления возможных рычагов интенционального воздействия на негативные флуктуационные процессы внутри него; в-пятых, возрастающим вниманием к прагматической стороне, т.е. тем значением, которое имеет язык и обращение с ним в современную эпоху. В целом же вопрос о бытии языка относится к категории вечно актуальных, с какой бы стороны его ни рассматривать. В данном контексте будет уместным привести слова Вяч. Вс. Иванова: «Если Вселенная в целом осознаётся и описывается нашим разумом, возникновение которого возможно благодаря её изначальному устройству согласно антропному принципу, то само это описание невозможно без естественного языка и его искусственных аналогов. В этом смысле язык необходим для разумного осознания Вселенной, а его осознание становится одной из главных задач науки в целом»1

Цели и задачи исследования

Основной целью данной работы является экспликация онтологических оснований языка как универсального явления на основе анализа имеющихся исследований в области происхождения, эволюции и форм существования человеческого языка. К задачам можно отнести:

Степень разработанности проблемы

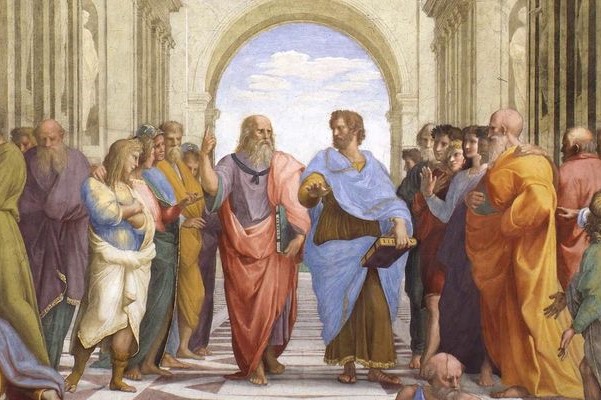

Рассмотрение проблемы онтологии языка, пусть и не всегда в эксплицитном виде, в европейской традиции берёт начало еще с размышлений древних греков о природе языка, его происхождении. На протяжении всей истории вопроса сохранялся и сохраняется единый объект исследования – человеческий язык, но менялись подходы, методы, направления, появлялись научные школы и дисциплины, исследующие разные аспекты человеческого языка. Параллельное рассмотрение одного феномена представителями разных традиций, национально и исторически обусловленных подходов привело к тому, что понятие языка оказалось расплывчатым, неопределенным. Как отмечает О. В. Лещак, «Термин «язык» безо всяких оговорок, как бы для простоты, очень часто используют и в смысле языковой системы, и в смысле речевой деятельности, и в значении языковой деятельности, и для обозначения результатов речи, причём этот термин используется как в отношении естественной человеческой коммуникации, так и в отношении коммуникации животных или искусственных вспомогательных коммуникативных систем. При этом строгое размежевание данных понятий считается чуть ли не дурным тоном и огрублением, упрощением тонкой и многообразной материи языка»2. Следовательно, о степени разработанности проблемы возможно говорить с большими оговорками, имея в виду терминологическую и концептуальную размытость главного объекта рассмотрения – человеческого языка в том числе по причине сопротивления языка его познанию вследствие того, что «язык в силу его синергетического характера не поддаётся жесткому определению, при этом активно структурирует среду своего существования и изменяется сам, отражает реальность и создаёт её в различных формах предметных представлений»3.

Тем не менее, учитывая достаточно сложную, не вполне линейную структуру настоящей работы, объединяющей такие аспекты рассмотрения феномена языка, как историческую ретроспективу подходов к онтологии языка, вариативность современных подходов к проблеме, рассмотрение различных измерений языка – семиотического, синергетического, когнитивного, культурологического и других, необходимо отметить следующее.

1. Наряду с наличием многочисленных исследований, касающихся исторических аспектов развития лингвистических учений, начиная с древности (В. М. Алпатов, В. А. Звегинцев, Ю. С. Степанов, Т. А. Амирова, Б. А. Оль-ховиков, Ю. В. Рождественский, Ф. М. Березин, И. П. Сусов и др.), относящихся к определенным периодам (Н. Хомский, В. В. Иванов, В. З. Демьянков и др.), и рассматривающих философские аспекты теории языка в диахронии (Б. Рассел, А. Н. Портнов, А. А. Черныш, Ю. Моравчик и др.), практически отсутствуют работы, исследующие вопросы философии языка, и в частности онтологические аспекты языка, в широкой исторической перспективе.

2. В целом на протяжении периода с конца ХIХ до начала XXI веков язык не был обделен вниманием философов, скорее, наоборот, современный период характеризуется повышенным вниманием к проблемам языка, что стало результатом понимания того, что язык является не только бесценным помощником, инструментом, но одновременно и главнейшим препятствием в достижении истины, в адекватном описании объектов и явлений бытия, к которым, среди прочего, относится и сам язык вкупе с его носителем – человеком разумным. Среди наиболее заметных направлений, исследующих онтологическую составляющую человеческого языка, необходимо выделить, во-первых, семиотико-семиологическое с его первоначальным разделением на «американскую» (семиотическую – Ч. С. Пирс, Ч. У. Моррис, Ч. Огден, А. Ричардс, Т. Себеок и др.) и «французскую» (семиологическую – Ф. де Соссюр, Р. Барт, Ф. Солерс, Ю. Кристева, Ц. Тодоров, Ж. Деррида и др.) традиции и дальнейшим распространением среди исследователей языка разных стран, в частности, представителей русскоязычной традиции, рассматривавших и рассматривающих природу знака с разных позиций: онтологической (С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев), гносеологической (П. С. Юшкевич; С. Л. Франк, Г. Г. Шпет), литературно-лингвистической (А. А. Потебня; символисты – А. Белый, В. И. Ива-нов, футуристы – В. Хлебников, А. Е. Кручёных, формалисты – В. Б. Шклов-ский, Ю. Н. Тынянов; московский лингвистический кружок – Р. О. Якобсон, Г. О. Винокур, А. А. Реформатский), с психо-физиологической (И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Л. С. Выготский, В. М. Бехтерев). В последние десятилетия проблема знака в нашей стране рассматривалась разными семиотическими центрами, главными из которых являются Московский (Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский и др.) и Тартуский (Ю. М. Лотман, З. Г. Минц, М. Л. Гаспаров и др.). Среди современных советско-российских исследователей знака необходимо также отметить Ю. С. Степанова, Г. П. Щедровицкого, А. М. Пятигорского, А. Н. Портнова и многих других.

Не менее активно онтология языка исследовалась представителями структурализма в языкознании и философии языка, к которым можно отнести многих из уже перечисленных учёных, поскольку данное и предыдущее направления связаны логически и генетически. Р. Барт отмечал, что «большинство авторов, обычно объединяемых этим термином (структурализм – прим. А. О.), совершенно не чувствуют себя связанными между собой ни общностью доктрины, ни общностью борьбы»4. По этой причине список имён, которые можно отнести к данному направлению, будет достаточно длинным. Главной заслугой структурализма стало противопоставление лингвистическому атомизму XIX века (Г. Пауль, К. Бругман, Б. Дельбрюк и др.) концепции системной целостности языка, ставшей в XX веке «краеугольным камнем всех школ и направлений языкознания»5. А в целом структурная методология в отношении исследования языка направляла свои усилия на достижение следующих целей: «1) выражение существенных (семиологически значимых) признаков выражения и содержания, позволяющее перейти от содержания к форме; 2) определение границ между структурными единицами языка; 3) отождествление нефункциональных вариантов этих единиц; 4) объединение единиц в изофункциональные классы; 5) определение иерархических отношений между классами единиц (синтагматическая иерархия) и между членами одного класса (парадигматическая иерархия)»6. В ходе становления структурализма сформировались разные школы структурной лингвистики, к которым можно отнести Пражскую (С. О. Карцевский, В. Матезиус, Я. Мукаржовский, П. Трост, Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон и др.), Копенгагенскую (Л. Ельмслев, В. Брёндаль и др.), американскую (Л. Блумфилд, Б. Блок, Д. Л. Трейджер, Ч. Ф. Хоккет, Ч. К. Фриз, К. Л. Пайк, Б. Л. Уорф, З. Хэррис и др.), Лондонскую (Д. Р. Фёрс, У. Аллен, М. А. К. Халлидей, У. Хаас, Ф. Р. Палмер и др.), а также близкие к ним Ленинградскую и Московскую фонологические школы. Кроме того, можно говорить о становлении достаточно специфического французского структурализма, объединявшего Р. Барта, К. Леви-Строса, М. П. Фуко, Ж. Лакана, Ц. Тодорова, Ю. Кристеву и др., и итальянской традиции в лице У. Эко, Г. Парето и др.

История подходов к онтологии языка немыслима без упоминания представителей русской «философии имени» С. Н. Булгакова, А. Ф. Лосева, П. А. Флоренского, а также стоящего несколько особняком от них в смысле отношения к религиозной стороне вопроса Г. Г. Шпета, которые, во многом следуя традиции В. фон Гумбольдта, но совершенно особым по сравнению с западными традициями образом обратились к метасубъективной энергийной сущности языка, постулировали его надындивидуальность, вписанность человека в язык как в некую созидательную среду. Ратуя за обязательность диалектического подхода к изучению языка, философы имени обращали внимание на антиномичность слова и в целом языка и выстраивали, с большей или меньшей степенью детализации, «онтологические лестницы» языка. В основании же философии языка представителей «философии имени» лежит принцип предикации, определяющий как взаимоотношения всех уровней языка, так и взаимоотношения индивидуумов в процессе коммуникации.

С «философией имени» достаточно эксплицитным образом пересекается диалогическая философия, представленная, прежде всего, именами К. Ясперса, С. Л. Франка, М. Бубера, О. Розенштока-Хюсси, Ф. Розенцвейга, М. М. Бахтина. Для философов диалога также характерен подход к языку с позиции холизма, как к онтологическому целому, полагаемому первичным, в то время как его части считаются производными. Язык уподобляется электрической цепи, некоей всемирной сети, соответственно коммуникация происходит за счет «включения» субъектов в эту сеть7.

Необходимо отметить, что в целом идея метапозиции языка, его онтологичности остаётся актуальной на протяжении столетий, выступая в те или иные периоды времени в качестве одной из ведущих парадигм исследования языка. В частности, этой позиции придерживается известный чилийский биолог и лингвист У. Матурана, который полагает язык деятельной средой (languaging), в которой только и может происходить освоение-познание бытия человеком8. В отличие от М. Хайдеггера, у которого язык предстает домом бытия, У. Матурана полагает язык самим бытием, самой средой существования человеческого существа9.

Говоря о разработанности проблемы онтологии языка невозможно обойти стороной представителей аналитической философии, не менее неоднородной, нежели упомянутый выше структурализм, которые пытались преодолеть проблемы и недоразумения в науке и философии не через субъективное, интуитивно-интроспективное удостоверение в очевидности обозначения, а через синтаксически-семантический анализ предложений, «наименьших кирпичиков здания всего возможного знания». Сторонники аналитической точки зрения исходят из того, что язык обусловливает все сферы многообразной деятельности человека и представляет интерес не только в качестве средства передачи некоторого содержания, но и как самостоятельный объект исследования, необходимый компонент любого рационального дискурса. Несмотря на всю свою многогранность, аналитическая философия едина в стремлении к преодолению метафизики, исключению метафоричности и умозрительности и приданию приоритета логически выверенному, веритативному анализу языка. При этом в американском развитии анализ языка чаще сопряжен с вопросами металогики, теории науки, эпистемологии, в то время как в английском – чаще всего с рассмотрением проблематики философской классики10. К наиболее заметным представителям данного направления относятся Г. Фреге, Б. Рассел, Р. Карнап, Г. Райл, Д. Мур, Н. Гудмен, У. Куайн, Л. Витгенштейн, Д. Дэвидсон и др.

В недрах аналитической философии с одной стороны и структурализма – с другой происходило созревание новых направлений философии языка, остающихся актуальными и по сей день. Речь идет прежде всего о так называемой теории речевых актов, становление которой связывают с именами Д. Остина, Дж. Сёрля и П. Грайса, хотя как до них, так и в более близкие к началу XXI века времена к проблеме речевого действия обращались А. Гардинер в Англии, К. Бюлер в Германии, М. М. Бахтин в Советском Союзе, и обращаются многие лингвисты, философы и представители других дисциплин в силу возрастающего внимания к прагматической стороне языкового знака (Д. Гордон, Дж. Лакофф, Б. Смит, Ю. Хабермас, Р. М. Харниш, М. Хэллидей, М. Шекер, Н. Д. Арутюнова, В. З. Демьянков, В. А. Звегинцев и др.). Однако, несмотря на достаточно серьёзное внимание к речевому действию со стороны философов, лингвистов, психолингвистов и представителей других научных направлений, приходится констатировать отсутствие некоей стройной консолидированной парадигмы исследования в его отношении в силу в том числе текучей, изменчивой природы речи, зависимости её проявлений от множества с трудом или вовсе не верифицируемых факторов.

Еще одним направлением, обогатившим современную философию языка, безусловно является герменевтика, рассматривающая процесс понимания как условие осмысления социального бытия. В процессе своей эволюции данная традиция прошла путь от принципов понимания с целью постижения смыслов и значений знаков до учения об онтологии понимания и эпистемологии интерпретации. Такие философы, как Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер, П. Рикёр, Ж. Деррида и др. возвели герменевтику в ранг принципа философского подхода к действительности.

Рассмотрение онтологии языка в его (квази)онтологичной целостности, как существующего в онтологическом и семиотическом измерениях, имплицирует подход к нему как к открытой неравновесной нелинейной самоорганизующейся системе в том числе в контексте способности-неспособности языка к самооптимизации. Синергетическое рассмотрение языка, несмотря на динамичное развитие, довольно молодо и еще недостаточно разработано. Как известно, сам термин «синергетика» введен Г. Хакеном для обозначения междисциплинарного направления, в котором результаты его исследований по теории лазеров и неравновесным фазовым переходам должны были дать идейную основу для плодотворного взаимосотрудничества исследователей из различных областей знания. Соответственно синергетика языка методологически опирается на работы основоположников направления, объединяющего теорию сложных систем, теорию хаоса, теорию катастроф, термодинамику неравновесных процессов, теорию самоорганизации и т. д. Г. Хакена, И. Пригожина, И. Стенгерс, С. П. Капицы. «Синергетическое движение в языке» стало логичным следствием становления новой концепции нелинейного мышления, хотя, по мнению А. А. Коблякова, лингвистика пока отстаёт от физики, не будучи в достаточной степени способной разглядеть сложное, разноразмерное соотношение однозначного (линейного) и многозначного (нелинейного) в самой основе основ языка и мышления – дуальных оппозицях11

. Синергетическое рассмотрение языка отражено в работах В. И. Аршинова, С. П. Курдюмова, Л. П. Киященко, Я. И. Свирского и др.

Теоретико-методологические основания исследования

Наряду с работами, посвященными историческим аспектам изучения феномена языка (В. М. Алпатов, Ю. С. Степанов, И. П. Сусов, В. В. Иванов, В. З. Демьянков, А. Н. Портнов, Б. Рассел и др.), теоретической основой настоящего исследования являются работы в области онтологии (Г. В. Ф. Гегель, Н. Гартман и др.) и онтологии языка (В. фон Гумбольдт, Ч. С. Пирс, С. Н. Булгаков, А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский, Г. Г. Шпет, К. Бюлер, Л. Витгенштейн, М. Хайдеггер, Л. П. Киященко, М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровицкий, П. С. Волкова, О. В. Лещак, А. Н. Портнов, Т. Б. Кудря-шова, В. П. Океанский и др.) в том числе в контексте размышлений о соотношении материального и идеального в языке и сознании (Д. И. Дубровский, Э. Ф. Ильенков, В. Н. Сагатовский, А. Н. Книгин, И. Д. Невважай).

Онтология в философии: понятие и основные идеи

Онтология – один из важнейших разделов философии. По мнению многих исследователей, на заре своего существования философия представляла собой именно ту науку, которую мы сегодня называем онтологией. Она изучает бытие, его структуру, закономерности, фундаментальные принципы, сущности и категории, стремится объяснить взаимосвязь между материальным и нематериальным.

Что такое онтология?

Онтология – это важнейший раздел философии, в котором изучаются фундаментальные принципы устройства бытия. Чаще всего онтологию определяют как «учение о бытии». Это определение следует из её названия, поскольку термин образован от греческих слов ὄντος (сущее, бытие) и λόγος (учение).

Онтология пытается дать общее определение бытия, по возможности не прибегая к терминологии других наук. Она изучает формы бытия и различные его проявления.

Считается, что данное понятие ввёл в науку немецкий философ Рудольф Гоклениус в начале XVII века. Чуть позже его земляк Иоганн Клауберг в своих работах описывал аналогичное понятие, используя для его обозначения термин «онтософия». Позже данному понятию уделил значительное внимание немецкий философ Христиан фон Вольф, написавший в 1730 году свою работу «Первая метафизика, или Онтология». К современному виду онтологию привёл Иммануил Кант.

Что изучает онтология?

Внимание онтологии сосредоточено на формах бытия (материальное и нематериальное), а также на различных его свойствах и проявлениях (пространство, движение, время и прочее). По сути, данная научная дисциплина ставит перед собой задачу дать абстрактное описание совокупности всего сущего. Предметом онтологии является бытие, представленное такими категориями как материя, время, движение, форма, пространство, переход и прочее.

У слова «онтология» есть ещё одно значение, связанное с систематизацией и каталогизацией информации. В этом смысле онтология – это попытка полной и подробной формализации определенной области знаний или научной дисциплины. Она занимается изучением предметной области с целью определения структуры и составления концептуальной схемы, описывающей данную область.

Формирование онтологической мысли

В классической философии онтология рассматривается как совокупность знаний о бытии. Она объясняет и отображает реальность, обозначает место человека в мироздании, определяет назначение, позиции и границы отдельных наук и видов деятельности. В некотором смысле данное учение находится над всеми остальными науками, включая и саму философию. Она обобщает их и создаёт для них универсальную систему категоризации.

К концу первой половины XX века стали очевидными некоторые недостатки и ограничения классического понимания того, что такое онтология и что она изучает. Дисциплина претендовала на обобщение всех законов бытия, но при этом была ограничена в плане изучения новых областей реальности. Она пренебрегала многими формами человеческого опыта и инструментами познавательной деятельности.

Эта ситуация показала, что учение изначально построено на основании форм общественного бытия, обусловленных культурными предпосылками. Чтобы разрешить эти проблемы, философии нужно было либо вообще отказаться от традиционной онтологии и ориентироваться на научные дисциплины, либо создать новое учение, которое проецировало бы накопленные человечеством знания и опыт на мироздание.

В понимании неоклассической философии, онтология – это философское учение о закономерностях бытия. В информатике и некоторых других научных дисциплинах онтология рассматривается также как система формализации области знаний с целью получения хорошо организованной и однозначно интерпретируемой картины, показывающей совокупность накопленных данных и их взаимосвязей.

Онтология у Платона

Платон стал первым, кто создал достаточно полную концепцию онтологии. Его учение строится на трёх понятиях:

Характерная особенность онтологии Платона заключается в том, что в ней мнение и знание противопоставляются, поскольку первое не располагает никакими критериями достоверности. В его понимании процесс познания – это движение к вечному бытию или Благу.

Онтология у Аристотеля

Аристотель развил предложенную Платоном концепцию (многие философы даже называют его вклад более значительным). При этом он придерживался альтернативной парадигмы, в которой небытие является предикатом бытия. Вместо того чтобы разграничить бытие и небытие, он говорил о взаимном переходе от одного состояния к другому. Он считал, что существует некий природный субстрат, служащий основанием для наличия разных способов существования.

Также Аристотель сформулировал принцип опосредования, утверждающий, что переход из одного состояния в другое является движением и происходит через что-то. Противоположности в его понимании являлись разными способами существования. При этом переход между этими противоположностями возможен через природный субстрат, а между двумя состояниями присутствует третье, связывающее их.

Аристотель отказался от учения Платона о первичности идей, предложив вместо этого рассматривать различные уровни бытия. Предложенная им модель основывается на трёх понятиях: вещь, свойство, отношение. Также в его модели рассматривается 10 категорий: сущность, время, место, действие, отношение, количество, качество, обладание, положение, страдание. Любое простое высказывание может быть отнесено к одной из этих категорий.

История развития онтологии

В истории онтологии выделяют четыре периода:

С чего начинаются онтологии

И в качестве вводного курса копипаста из перевода на русском языке для поднятия интереса к этой теме.

За перевод спасибо неизвестному переводчику Филяеву А.И.

В будущем, надеюсь, продолжу данную тему по мере освоения материала и получения новых знаний.

Зачем создавать онтологию?

В последние годы разработка онтологий — формальных явных описаний терминов предметной области и отношений между ними (Gruber 1993) – переходит из мира лабораторий по искусственному интеллекту на рабочие столы экспертов по предметным областям. Во всемирной паутине онтологии стали обычным явлением. Онтологии в сети варьируются от больших таксономий, категоризирующих веб-сайты (как на сайте Yahoo!), до категоризаций продаваемых товаров и их характеристик (как на сайте Amazon.com). Консорциум WWW (W3C) разрабатывает RDF (Resource Description Framework) (Brickley and Guha 1999), язык кодирования знаний на веб-страницах, для того, чтобы сделать их понятными для электронных агентов, которые осуществляют поиск информации. Управление перспективных исследований и разработок министерства обороны США (The Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) в сотрудничестве с W3C разрабатывает Язык Разметки для Агентов DARPA (DARPA Agent Markup Language, DAML), расширяя RDF более выразительными конструкциями, предназначенными для облегчения взаимодействия агентов в сети (Hendler and McGuinness 2000). Во многих дисциплинах сейчас разрабатываются стандартные онтологии, которые могут использоваться экспертами по предметным областям для совместного использования и аннотирования информации в своей области. Например, в области медицины созданы большие стандартные, структурированные словари, такие как snomed (Price and Spackman 2000) и семантическая сеть Системы Унифицированного Медицинского Языка (the Unified Medical Language System) (Humphreys and Lindberg 1993). Также появляются обширные общецелевые онтологии. Например, Программа ООН по развитию (the United Nations Development Program) и компания Dun & Bradstreet объединили усилия для разработки онтологии UNSPSC, которая предоставляет терминологию товаров и услуг (http://www.unspsc.org/).

Онтология определяет общий словарь для ученых, которым нужно совместно использовать информацию в предметной области. Она включает машинно-интерпретируемые формулировки основных понятий предметной области и отношения между ними.

Создание явных допущений в предметной области, лежащих в основе реализации, дает возможность легко изменить эти допущения при изменении наших знаний о предметной области. Жесткое кодирование предположений о мире на языке программирования приводит к тому, что эти предположения не только сложно найти и понять, но и также сложно изменить, особенно непрограммисту. Кроме того, явные спецификации знаний в предметной области полезны для новых пользователей, которые должны узнать значения терминов предметной области.

Отделение знаний предметной области от оперативных знаний – это еще один вариант общего применения онтологий. Мы можем описать задачу конфигурирования продукта из его компонентов в соответствии с требуемой спецификацией и внедрить программу, которая делает эту конфигурацию независимой от продукта и самих компонентов (McGuinness and Wright 1998). После этого мы можем разработать онтологию компонентов и характеристик ЭВМ и применить этот алгоритм для конфигурирования нестандартных ЭВМ. Мы также можем использовать тот же алгоритм для конфигурирования лифтов, если мы предоставим ему онтологию компонентов лифта (Rothenfluh et al. 1996).

Анализ знаний в предметной области возможен, когда имеется декларативная спецификация терминов. Формальный анализ терминов чрезвычайно ценен как при попытке повторного использования существующих онтологий, так и при их расширении (McGuinness et al. 2000).

Часто онтология предметной области сама по себе не является целью. Разработка онтологии сродни определению набора данных и их структуры для использования другими программами. Методы решения задач, доменно-независимые приложения и программные агенты используют в качестве данных онтологии и базы знаний, построенные на основе этих онтологий. К примеру, в этой статье мы разрабатываем онтологию вин и еды, а также подходящие комбинации вин и блюд. Затем эту онтологию можно будет использовать как основу для приложений в наборе инструментов для управления рестораном: Одно приложение могло бы составлять список вин для меню на текущий день или отвечать на запросы официантов и посетителей. Другое приложение могло бы анализировать инвентарный перечень винного погреба и предлагать категории вин для пополнения и конкретные вина для закупки к следующим меню или для поваренных книг.