Это владение нормами русского языка

Понятие грамотности. Правила и нормы русского языка. Понятие культуры речи

Грамотность – это высокая степень владения навыками письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Однако понятие грамотности исторически имело и другие значения.

Базовое, исторически изначальное определение грамотности – это умение читать и писать (грамота = письмо). Каких-нибудь сто лет назад такое определение было актуально. Ведь в России было много безграмотных, велась борьба за грамотность (От тех времен нам досталось слово ликбез – ликвидация безграмотности.). Людей, причем не только детей, но и взрослых, буквально учили читать-писать.

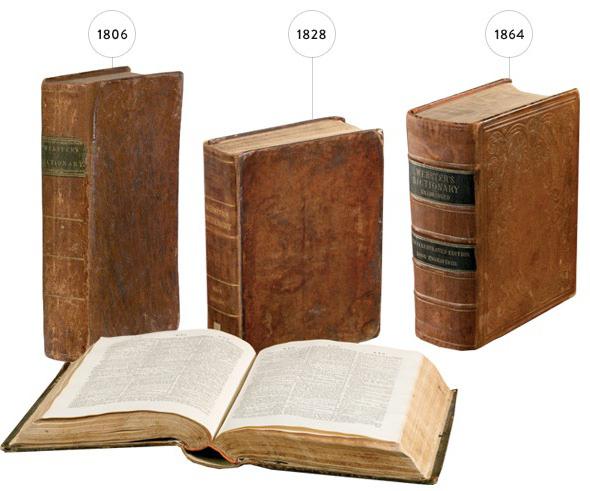

Само слово грамота (от греческого grammata) на Руси X-XVII века означало письменный документ. Грамотный человек – это тот, кто мог прочитать документ-грамоту. А уж если мог написать – то и вовсе искусник. Во всех народах в древности умение читать и тем более писать почиталось особо.

Русское название документов грамотами было заимствовано из Византии, где grammata обозначала послания, указы, письменные документы вообще.

С введением всеобщего начального, а потом и среднего образования представление о грамотности как умении читать-писать стало неактуальным. Такая отличительная характеристика попросту оказалась лишена смысла, поскольку людей, не умеющих читать-писать, в современной цивилизованной стране практически нет. Примерно с 50-х годов Xx века понятие «грамотность» в русском языке обрело новое значение. Сейчас мы понимаем под грамотностью не просто умение читать-писать, а умение писать правильно, то есть без ошибок, прежде всего орфографических и пунктуационных (наиболее регламентированных и наиболее заметных).

Соответственно, сегодня грамотность – это соблюдение базовых правил русского языка, прежде всего на письме. Синоним слова «грамотность» в таком понимании – «правописание».

Грамотность человека в этом понимании имеет интересное свойство. Когда она есть, она незаметна. Зато когда человек пишет безграмотно, то это заметно сразу и сразу понижает социальный статус такого человека. С точки зрения личных интеллектуальных качеств человека можно выстроить такую последовательную цепочку: грамотность – образованность – просвещенность. Грамотность является фундаментом образованности.

Сама по себе грамотность не является залогом успеха; однако безграмотность вполне может стать залогом неуспеха, тем более в условиях растущей деловой конкуренции.

Соблюдение каких правил определяет уровень грамотности человека? Что такое правила языка вообще?

Правила – это предписания соблюдать нормы языка. Соотношение понятий «правила» и «нормы» примерно такое: ученые на основании исторических тенденции вырабатывают и фиксируют нормы языка, а педагоги перерабатывают эти нормы в правила и обучают правилам учеников. Норма предписывает правильное употребление каждого речевого выражения, а правила обобщают принципы, заложенные в нормах, и являются наиболее общим, типизированным изложением норм. Например, нормой является написание а после ч в слове чаша. А правилом является предписание, гласящее, что после ч и щ пишется а.

Иными словами, правило – это закон, а норма – это каждый конкретный случай. Обобщение этих случаев и приводит к формированию закона, то есть правила.

Нормы не всегда сгруппированы в правила. Многие нормы требуют запоминания не правила, а самого конкретного варианта правильного употребления. Например, нет правила, согласно которому слово негоциант надо писать через е; эту норму стоит запомнить в частном порядке.

Как уже показано в предыдущих главах, одной из важных характеристик литературного языка является его нормированность.

Важным признаком нормы литературного языка является ее устойчивость (или стабильность). Благодаря устойчивости норм литературный язык соединяет поколения. Нормы языка обеспечивают преемственность культурных и языковых традиций. Но этот признак является относительным, поскольку литературный язык развивается, допуская изменение норм.

Как же формируется норма? Многие полагают, что основополагающим источником нормы литературного языка является частота употребления речевого варианта. Как говорит большинство – так и правильно. Это неверный подход. Высокая частота употребления может быть характерна и для речевых ошибок. Самый яркий пример – большинство русскоговорящих людей ставят ударение в слове звонит на первый слог. Но это не означает, что большинство право. Нет, большинство говорит неправильно. Ударение в этом слове надо ставить на последний слог. Так что высокая частотность речевого варианта не всегда или не сразу обуславливает его переход в норму.

Это в физике если определенные обстоятельства приводят к одному и тому же результату, то они признаются закономерными – следствием действия некоего закона. А в языкознании повторение результата не связано с проявлением объективных законов. Признаком нормы является не столько частотность (массовость), сколько отобранность, признанность, общеобязательность (Хотя, бесспорно, и частотность употребления рано или поздно может повлиять на признание варианта нормативным.).

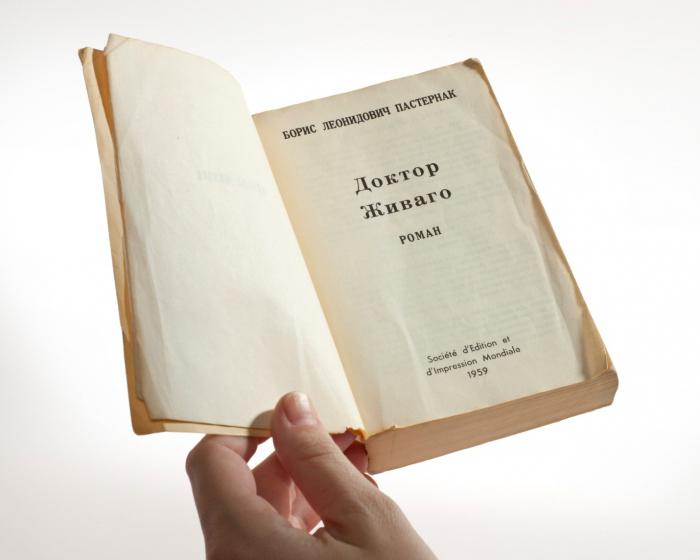

Еще одним признаком литературной нормы является соответствие авторитетным источником – чаще всего произведениям известных писателей. Однако тут также следует оговориться, что в произведениях самых великих писателей встречаются и ненормативное словоупотребление, например, фрагменты разговорной, диалектной или даже бранной лексики.

Обобщая эти признаки нормы, можно вывести следующее определение.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Языковые нормы: понятие, виды. Нарушение и изменение языковых норм. Языковые нормы русского языка

Это правила употребления существующих языковых средств в конкретный исторический период эволюции литературного языка (свод правил правописания, грамматики, произношения, словоупотребления).

Понятие языковой нормы принято трактовать как образец общепринятого единообразного употребления таких элементов языка, как словосочетания, слова, предложения.

Рассматриваемые нормы не являются результатом выдумки филологов. Они отображают определенный этап в эволюции литературного языка целого народа. Языковые нормы нельзя просто ввести либо отменить, их невозможно реформировать даже административно. Деятельностью ученых-языковедов, которые изучают данные нормы, является их выявление, описание и кодификация, а также разъяснение и пропагандирование.

Литературный язык и языковая норма

Согласно трактовке Б. Н. Головина, норма – выбор единственного среди различных функциональных вариаций языкового знака, исторически принятого в рамках определенного языкового коллектива. По его мнению, она – регулятор речевого поведения многих людей.

Отличительные особенности рассматриваемого понятия

Принято выделять следующие признаки языковых норм в литературе:

1. Устойчивость (стабильность), благодаря которой литературный язык объединяет поколения ввиду того, что нормы языка обеспечивают преемственность языковых и культурных традиций. Однако данный признак считается относительным, потому что литературный язык постоянно эволюционирует, допуская при этом изменения существующих норм.

2. Степень употребительности рассматриваемого явления. Все же стоит иметь в виду, что значительный уровень употребительности соответствующего языкового варианта (в качестве основополагающего признака при определении литературно-языковой нормы), как правило, характеризует и определенные речевые ошибки. К примеру, в разговорной речи определение языковой нормы сводится к тому, что это «часто встречающееся».

3. Соответствие авторитетному источнику (произведениям широко известных писателей). Но не стоит забывать, что в художественных произведениях отражены как литературный язык, так и диалекты, просторечия, следовательно, при очерчивании норм, основываясь на наблюдении за текстами преимущественно художественной литературы, нужно разграничивать авторскую речь и язык персонажей произведения.

Понятие языковой нормы (литературной) связывают с внутренними законами эволюции языка, а с другой стороны, она обуславливается сугубо культурными традициями социума (то, что одобряется им и охраняется, и то, с чем оно борется и что осуждает).

Разновидность языковых норм

Литературно-языковая норма кодифицируется (приобретает официальное признание и впоследствии описывается в справочниках, словарях, имеющих авторитет в социуме).

Существуют следующие виды языковых норм:

Представленные выше виды языковых норм принято считать основными.

Типология языковых норм

Принято выделять следующие нормы:

Типы языковых норм, относящиеся и к устной, и к письменной речи, следующие:

Специальными нормами исключительно письменной речи выступают:

Также различают следующие типы языковых норм:

Они применяются лишь к устной форме речи.

Языковые нормы, которые являются общими для обеих форм речи, касаются преимущественно построения текстов, языкового содержания. Лексические же (совокупность норм словоупотребления), напротив, являются определяющими в вопросе правильности выбора подходящего слова среди языковых единиц, достаточно близких ему по форме либо значению и употреблению его в литературном значении.

Лексические языковые нормы отображаются в словарях (толковых, иностранных слов, терминологических), справочниках. Именно соблюдение данного рода норм – залог точности и правильности речи.

Нарушение языковых норм приводит к многочисленным лексическим ошибкам. Их число постоянно возрастает. Можно представить следующие примеры языковых норм, которые были нарушены:

Варианты языковых норм

Они сопряжены с четырьмя этапами:

1. Господствующей выступает единственная форма, а альтернативный вариант принято считать неправильным, так как он находится за гранями литературного языка (к примеру, в XVIII-XIX веках слово «токарь» – это единственно правильный вариант).

2. Альтернативный вариант пробирается в литературный язык на правах допустимого (пометка «доп.») и выступает или разговорным (пометка «разг.»), или равноправным относительно первоначальной нормы (пометка «и»). Колебания относительно слова «токарь» начали проявляться в конце XIX века и продолжались до начала XX века.

3. Первоначальная норма стремительно угасает и уступает место альтернативной (конкурирующей), она приобретает статус устаревшей (пометка «устар.»).Так, вышеупомянутое слово «токарь», согласно словарю Ушакова, считается устаревшим.

4. Конкурирующая норма в качестве единственной в рамках литературного языка. В соответствии со словарем трудностей русского языка ранее представленное слово «токарь» считается единственным вариантом (литературной нормой).

Стоит отметить тот факт, что в дикторской, преподавательской, сценической, ораторской речи присутствуют единственно возможные строгие языковые нормы. В обиходной речи литературная норма более свободна.

Взаимосвязь культуры речи и языковых норм

Во-первых, культура речи – это владение литературными нормами языка в письменной и устной форме, а также умение правильно выбрать, организовать определенные языковые средства таким образом, чтобы в конкретной ситуации общения либо в процессе соблюдения его этики обеспечивался наибольший эффект в достижении намеченных задач коммуникации.

А во-вторых, это область языкознания, которая занимается проблемами речевой нормализации и разрабатывает рекомендации относительно умелого пользования языком.

Культура речи подразделена на три компонента:

Языковые нормы являются отличительным признаком литературного языка.

Нормы языка в деловом стиле

Они такие же, как и в литературном языке, а именно:

Это лексические языковые нормы русского языка в рамках делового стиля.

Для данного стиля чрезвычайно важно соответствие качествам, которые обуславливают параметр эффективности делового общения (грамотности). Это качество подразумевает и знание существующих правил словоупотребления, моделей предложения, грамматической сочетаемости, и умение разграничить сферы применения языка.

В настоящее время русский язык владеет множеством вариантных форм, часть которых применяется в рамках книжно-письменных стилей речи, а часть – в разговорно-бытовом. В деловом стиле применяются формы особой кодифицированной письменной речи ввиду того, что исключительно их соблюдение обеспечивает точность и правильность передачи информации.

Сюда можно отнести:

Стоит запомнить, что форму с нулевым окончанием имеют следующие существительные:

Это грамматические языковые нормы русской речи.

Источники языковой нормы

Их как минимум пять:

Роль рассматриваемых норм

Они помогают сохранять литературному языку свою целостность, общепонятность. Нормы защищают его от диалектной речи, профессиональных и социальных арго, просторечия. Именно это дает возможность литературному языку осуществить свою главную функцию – культурную.

Также в 30-40-е гг. словом «абитуриент» называли лиц, которые окончили школу либо поступили в вуз. В настоящее время оканчивающих среднюю школу стали называть выпускниками, а абитуриент в данном значении более на употребляется. Им называют лиц, которые сдают вступительные экзамены в техникумы и вузы.

Такие нормы, как произносительные, свойственны исключительно устной речи. Но не все, что характерно устной речи, можно отнести к произношению. Интонация – достаточно важное средство выразительности, придающее эмоциональную окраску речи, и дикция не являются произношением.

Что касается ударения, оно относится к устной речи, однако, несмотря на то что это признак слова или грамматической формы, он все же принадлежит к грамматике и лексике, а не выступает характеристикой произношения по своей сути.

Итак, орфоэпия указывает на должное произношение определенных звуков в соответствующих фонетических положениях и в сочетаниях с иными звуками, и даже в некоторых грамматических группах слов и формах либо в отдельных словах при условии того, что они имеют свои собственные произносительные особенности.

Ввиду того что язык – средство человеческого общения, он нуждается в унификации устного и письменного оформления. Точно так же, как и ошибки орфографии, неправильное произношение обращает внимание на речь с ее внешней стороны, что выступает помехой в ходе языкового общения. Так как орфоэпия – это одна из сторон культуры речи, она имеет задачу по способствованию поднятия произносительной культуры нашего языка.

Сознательное культивирование именно литературного произношения по радио, в кино, театре, школе имеет весьма существенное значение относительно освоения многомиллионными массами литературного языка.

Существенным фактором, определяющим значение понятия норм для лингвистики, выступает оценка возможностей применения его в различных типах лингвистических исследовательских работ.

На сегодняшний день выделяются такие аспекты и области исследования, в рамках которых рассматриваемое понятие может стать продуктивным:

Степени нормативности

НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Понятие нормы. Типы норм

Основным признаком русского литературного языка является нормативность, т.е. наличие общепринятых, общеобязательных для всех говорящих на данном языке норм.

Литературной нормой называются принятые в языковой практике правила употребления языковых единиц (правила произношения, словоупотребления, использования грамматических и стилистических ресурсов языковой системы).

Литературно-языковые нормы складываются в результате сознательного выбора языковых средств в процессе коммуникации и возводятся в ранг правильных, общеобязательных.

По мнению Л.К. Граудиной, термином нормализация обозначается комплекс проблем, связанных со следующими аспектами:

1) изучение проблемы определения и установления нормы литературного языка;

2) исследование в нормативных целях языковой практики в ее отношении к теории;

3) приведение в систему, дальнейшее совершенствование и упорядочение правил употребления в случаях расхождения теории и практики, когда проявляется необходимость укрепления норм литературного языка (Граудина Л.К. Вопросы нормализации русского языка: Грамматика и варианты. М., 1980. С. 3).

С.И. Ожегов определил языковую норму как “совокупность наиболее пригодных (“правильных”, “предпочитаемых”) для обслуживания общества средств языка, складывающихся как результат отбора языковых элементов (лексических, произносительных, морфологических, синтаксических) из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов” (С.И. Ожегов. Работы по культуре речи // Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974).

Таким образом, нормализация представляет собой сложный и длительный отбор из числа сосуществующих языковых вариантов наиболее распространенных, устойчивых и отвечающих требованиям языковой системы. При этом учитываются такие важнейшие параметры, как степень распространения, общественного одобрения языковой единицы, степень авторитетности источника и внутренние закономерности развития самой языковой системы.

Литературно-языковые нормы общеобязательны для всех говорящих на данном языке, культивируются в специальных изданиях, фиксируются в лингвистических справочниках и словарях, т.е. кодифицируются. Кодификацией нормы называется фиксация, закрепление ее в словарях, грамматиках, учебных пособиях, прежде всего специальных словарях (орфоэпических, орфографических, словарях паронимов, синонимов, грамматических трудностей русского языка).

Нормы классифицируются по различным параметрам. По степени обязательности различают императивные (строго обязательные) и диспозитивные (вариантные) нормы.

Императивные нормы строго обязательны. Их нарушение трактуется как слабое владение русским языком. К императивным нормам относится неправильное произношение, неверная постановка ударения в словах, нарушение правил склонения, спряжения, синтаксической сочетаемости слов, неправильное словоупотребление, ошибочное построение синтаксических конструкций – словосочетаний и предложений. Нарушения императивных норм расцениваются как грубые ошибки пользования языком.

Диспозитивные (вариантные) нормы предполагают существование вариантов произношения, словоупотребления, использования грамматических единиц. Нарушение диспозитивной нормы не расценивается как грубая ошибка; это выбор одного из сосуществующих и допустимых в языке вариантов использования его средств. Например, диспозитивной нормой является норма ударения в таких словах, как твóрог – творóг; грамматическая норма в образовании некоторых форм слов, таких как спазм- спазма, манжет – манжета, гусар – гусаров и др. Языковые варианты, которые полностью тождественны, не различаются ни в смысловом, ни стилистическом отношении, называются дублетами. На протяжении исторического развития языка одно из слов-дублетов постепенно выходит из употребления и перестает являться языковой нормой.

Норма литературного языка постоянно развивается, изменяется вместе с развитием и изменением самого литературного языка. Поэтому существование слов-дублетов, языковых вариантов – закономерное и объективное явление, обусловленное динамическими процессами в обществе и в самом языке.

С вопросами развития норм русского литературного языка, их становления связаны такие явления общественной жизни, как антинормализаторство и пуризм. Антинормализаторство представляет собой такую позицию, в результате которой происходит отрицание необходимости научной нормализации и кодификации языка. Лингвисты, стоящие на антинормализаторских позициях, считают, что “язык сам собою правил” и отрицают любое вмешательство ученых в процессы становления и упорядочения литературной нормы.

Противоположностью антинормализаторской позиции является пуризм – неприятие и прямое запрещение всяких новшеств и изменений в языке. Пуристы рассматривают норму как нечто стабильное, неизменное, тем самым отрицая всякие объективные изменения в языке и процессах становления его норм. Они идеализируют в языке прошлое, давно закрепленное и испытанное.

Обе позиции являются антинаучными и одинаково неприемлемыми, поскольку, с одной стороны, игнорируется стабильность, устойчивость литературной нормы как результата человеческой деятельности, закрепленной в традициях и образцах, а с другой стороны, динамический характер нормы, ее непрерывное развитие, изменение вместе с объективно происходящими процессами изменения в языке и обществе.

Нормы классифицируются и по уровням языка – фонетическим, лексико-семантическим и грамматическим. Орфоэпические нормы (нормы произношения) регламентируют правила произношения отдельных звуков, сочетаний звуков, слов. Вызывает определенные трудности произношение таких например слов, как скучный, сердечный, прачечная (чн или шн?); декан, темп, энергия (твердый или мягкий согласный перед [э]?) и др. К орфоэпическим нормам примыкают акцентологические, т.е. нормы правильной постановки ударения в словах. Ошибки в постановке ударения возникают, например, в таких словах, как звонúшь, договóр, квартáл, срéдства, намéрение, обеспéчение и др. Таким образом, орфоэпические нормы в целом регламентируют произношение звуков и их сочетаний, а также особенности употребления суперсегментных средств языка (выбор правильного ударения в слове, необходимой интонационной конструкции).

Синтаксические нормы предписывают правильное употребление синтаксических конструкций – словосочетаний и предложений. К этим нормам относятся правила согласования прилагательных и существительных с некоторыми формами существительных (билет с плацкартой, новая туфля, безупречное алиби), нормы управления глаголов (оплатить что-либо, уделять внимание чему-либо, уверенность в чем-либо), правила использования причастных и деепричастных оборотов. Синтаксические нормы также определяют порядок построения предложений в соответствии с особенностями порядка слов в русском языке, правила построения сложных предложений.

К особой группе относятся стилистические нормы русского языка, которые определяют особенности употребления в речи стилистически окрашенных языковых единиц, т.е. единиц, обладающих стилистической окраской книжности или разговорности. Стилистическая окраска отдельных языковых элементов должна соответствовать стилистической окраске всего текста. Нарушение стилистических норм приводит к стилевому разнобою, стилистически неоправданному комизму, стилистическим ошибкам.

Таким образом, литературно-языковую норму можно рассматривать как одно из важнейших условий стабильности, единства и самобытности национального языка, его успешного функционирования в качестве важнейшего средства общения людей и хранителя богатств русской духовной культуры.

Разновидности речевых ошибок

Если нормы являются обязательными правилами использования языка в речи, то резкие, немотивированные отступления от литературной нормы следует рассматривать как речевые ошибки. Типология ошибок, вызванных отклонениями от литературно-языковой нормы, связана с уровнями языка.

В письменной речи встречаются орфографические и пунктуационные ошибки, возникающие в результате нарушения правил орфографии и пунктуации.

И в устной, и в письменной речи возможны лексические ошибки, возникающие в результате неправильного или неточного употребления слов, без учета их семантики (лексического значения), особенностей лексической сочетаемости, в результате смешения паронимов, неуместного выбора их в речи.

Грамматические ошибки появляются по причине нарушения грамматических законов русского языка, норм формообразования, построения синтаксических конструкций – словосочетаний и предложений. В соответствии с тремя основными разделами грамматики различаются ошибки в словоизменении, словообразовании и синтаксисе. Эти ошибки преодолеваются с помощью знания грамматики русского языка. Для искоренения этих ошибок необходимо обращаться к грамматикам, грамматическим словарям русского языка, словарям грамматических трудностей.

Варианты, их типология

В литературном языке существует также пласт языковых единиц, которые стоят на грани нормы и не-нормы. Эти единицы представляют собой языковые варианты. Языковые варианты существуют на фонетическом, лексико-семантическом и грамматическом уровне. На фонетическом уровне существуют варианты произношения ([д´э]кан – [дэ]кан, [т´э]мп – [тэ]мп, до[жд]и – до[жж]и), акцентные (дóговор – договóр, твóрог – творóг, звóнишь – звонúшь), фонематические (туннель – тоннель, шкаф – шкап). Лексические варианты представляют собой языковые единицы, обладающие тождественным лексическим значением, но различающиеся звуковым составом (ветер – ветр, золото – злато, огонь – огнь).

Грамматические варианты представляют собой вариантные формы одного и того же слова. Существуют словоизменительные варианты, представляющие собой варианты словоизменительных форм (форм рода: банкнот – банкнота, плацкарт – плацкарта, спазм – спазма, падежных форм: бухгалтеры – бухгалтера, за дверьми – за дверями); словообразовательные, у которых вариативны словообразовательные аффиксы (двойной – двойственный, дипломатичный – дипломатический, туристский – туристический) и синтаксические – варианты управления, согласования и примыкания.

Таким образом, и речевые ошибки, и варианты литературной нормы можно классифицировать по уровням языка. Но если речевые ошибки представляют собой грубые нарушения нормы, которые недопустимы в речи образованных людей, то варианты нормы возможны в речи носителей языка, т.к. появляются в результате объективных колебаний нормы на определенном этапе развития языка, проявления неустойчивости, нестабильности языковых единиц плана выражения.

ОРФОЭПИЧЕСКАЯ НОРМА

Орфоэпическая (с греч. orthos – правильный и epos – речь) норма рассматривает правила произношения слов и постановки ударения в них.

Исторические основы русской орфоэпии. Старомосковская и ленинградская нормы произношения

Русское литературное произношение складывалось в течение долгого времени. До образования национального языка в XVII в. на разных территориях были распространены диалектные разновидности русского языка. Вместе с присоединением к Московскому княжеству других княжеств росла экономическая, политическая, культурная роль Москвы как столицы централизованного Русского государства. В связи с этим рос и престиж московского говора. Его нормы, в том числе и произносительные, перерастали в нормы общенациональные.

Этот процесс облегчался тем, что говор Москвы – среднерусский, где сглажены наиболее резкие диалектные черты северного и южного наречий. Окончательно нормы литературного произношения оформились к концу XIX в. Это было произношение старой московской интеллигенции, за ним стояла непререкаемая традиция московского Малого театра. Не случайно В.И. Чернышев, языковед, член-корреспондент АН СССР (1931 г.), один из организаторов семнадцатитомного “Словаря современного русского литературного языка”, в 1915 г. писал: “Образованные люди во всех местах России говорят по-московски”.

Но уже во II пол. XIX в. у московской нормы появился конкурент – петербургское произношение, которое начинало претендовать на роль образца. Его главное отличие от московской нормы состояло в книжном, “буквенном” произношении. Петербургское произношение не стало орфоэпической нормой, не было признано сценой, но его особенности оказали огромное влияние на развитие произносительной системы. А изменение состава населения Москвы привело к тому, что и московское произношение, сохранив основную характеристику (аканье), существенно изменилось.