Финно угорские племена язык

Финно-угорские народы. Языки, народы, миграции, обычаи

Андрей Тихомиров

В книге рассказывается о языках, народах, миграционных движениях финно-угорских народов. О том, как возникает финно-угорская общность, формируются верования, обычаи, обряды. Привлекаются различные исторические и этнографические источники. Приведены краткие грамматики некоторых финно-угорских языков.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Финно-угорские народы. Языки, народы, миграции, обычаи предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Составитель Андрей Тихомиров

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Финно-угорские языки (или угро-финские языки) — группа языков, находящаяся в ближайшем родстве с самодийскими языками и образующая вместе с последними крупную генетическую уральскую языковую семью.

Финно-угорские языки делятся на следующие ветви: венгерская, представленная венгерским языком; обско-угорская, состоящая из мансийского и хантыйского языков, распространенных в северной части бассейна реки Оби; прибалтийско-финская с языками: финским, эстонским, ливским, водским, вепсским, ижорским и карельским; саамская, представленная саамским языком, на котором говорят саами (лопари), живущие на Кольском полуострове, в северной части Финляндии, Швеции и Норвегии; мордовская с двумя основными диалектами — эрзянским и мокшанским; марийская, состоящая из лугово-восточного и горного диалектов; пермская, включающая удмуртский язык и коми язык с коми-зырянским, коми-пермяцким и коми-язьвинским диалектами.

Самодийские языки, семья (по другим классификациям, группа) языков в составе генетической общности уральских языков. Включает языки: ненецкий, энецкий, нганасанский, селькупский, практически исчезнувший камасинский, вымершие маторский (моторский), карагасский и тайгийский. Самодийцы, устар. — самоеды, (летописное — самоядь) (от самэемне, на саамском языке — земля саами), 1) Старое русское название саами и других народов Севера России и Сибири. 2) Устарелое название всех самодийских народов.

Кроме того, выделяется так называемая уральская раса, которая занимает промежуточное положение между монголоидной и европеоидной расами. Характерны прямые тёмные волосы, темные глаза, иногда плоское лицо, сильно развитый эпикантус (узкий нос с вогнутой спинкой). Распространена ныне в западной Сибири (ханты, манси, северные алтайцы и др.).

Сий Энико, Курс венгерского языка, Издание второе. Танкёньвкиадо, Будапешт, 1981, с. 10. Szíj Enikő, Magyar nyelvkönyv, Második kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981, oldal 9

Венгерский язык находится в ближайшем генетическое родство с обско-угорскими языками, составляя угорскую группу финно-угорских. Венгры, жившие некогда поблизости с хантыйцами и мансийцами, заняли современную территорию только в 9 в. Все остальные финно-угорские языки составляют финскую группу или прибалтийско-финско-пермскую группу.

Венгерский, финский и эстонский языки являются развитыми литературными языками, я на них имеется старая письменность. Мордовский, марийский, удмуртский, коми, хантыйский и мансийский как литературные языки сформировались лишь в 20—30 гг. 20 века.

Во 2-й половине 14 в. на коми языке была создана древнепермская письменность, пришедшая в упадок в 18 в. Древнепермская письменность — письменность, созданная в 14 в. миссионером Стефаном Пермским на основе одного из древних диалектов языка коми. Составлена была специальная азбука по образцу греческой и славяно-русской, сделаны переводы некоторых богослужебных книг. Ныне вышла из употребления. В настоящее время от неё сохранились небольшие памятники в виде надписей на иконах и в рукописных книгах, списков азбук и т. п. Ценным источником для изучения древнепермской письменности является список литургии (т. н. Евгениево-Лепёхинские тексты), переписанный в 17 в. русским алфавитом с древнепермского, представляющий собой связный текст размером около 600 слов. Эта письменность в 14—17 вв. пользовалась известной популярностью и среди русских московских писцов, которые употребляли её в качестве тайнописи.

Самыми древними памятниками письменности являются венгерские (13 в.), коми (14 в.),

Общими для современных финно-угорских языков являются унаследованные от финно-угорского языка-основы некоторые аффиксы спряжения, склонения и словообразования, а также несколько сот общих корней. В финно-угорской лексике по отдельным языкам наблюдаются закономерные звуковые соответствия. Однако современные финно-угорские языки, вследствие продолжительного обособленного развития, далеко разошлись друг от

друга как по своему грамматическому строю, так и по составу лексики; по звуковым особенностям они также сильно различаются. Из общих грамматических особенностей можно отметить следующие: агглютинативный грамматический строй, употребление послелогов (вместо предлогов индоевропейских языков), отсутствие префиксов (исключение составляет венгерский язык), неизменяемость прилагательных в положении перед определяемым словом (исключение составляют прибалтийско-финские языки). В большинстве финно-угорских языках наблюдается гармония гласных. На словарный состав отдельных языков оказывали влияние различные языки соседних народов, в результате чего состав иноязычных заимствований неодинаков в разных языках; так, например, в венгерском языке много тюркских и славянских слов, а в финском языке много балтийских, германских, шведских и древних русских заимствований.

Современные финны (суомалайсет) говорят на финском языке, относящемся к западной, прибалтийско-финской группе финно-угорских языков. В антропологическом отношении они принадлежат к балтийскому типу европеоидной расы.

Архипова Н. П. и Ястребов Е. В. в книге «Как были открыты Уральские горы», Челябинск, 2-е изд., Южно-Уральское книжное издательство, 1982, с. 146—149, рассказывают о путешествии венгерского лингвиста и географа Антала Регули на Северный Урал в 40-е гг. 19 века: «Еще в студенческие годы Регули задумывался о происхождении венгерского языка и венгерского народа. Почему в его стране говорят на языке, столь непохожем на языки соседних стран? Где истоки венгерского языка, откуда пришли в Юго-Восточную Европу предки современных венгров? Регули слышал, что венгры родом якобы с Урала. Однако это надо было доказать. Посетив Северную Финляндию, он был поражен родством между финским и саамским (лапландским) языками, с одной стороны, и венгерским — с другой. Чтобы продолжить изучение финно-угорских языков и этнических связей, Регули решил отправиться в Россию. Венгерская академия наук выделила ему 200 форинтов (что было равно 200 золотых рублей) для проведения научных исследований. В 1841 г. он прибыл в Петербург, где быстро овладевает русским языком, продолжает совершенствовать свои знания языков северных народов.

Регули понял: чтобы выяснить положение венгерского языка в системе языков финно-угорской группы, его происхождение, следует проникнуть в центральные и восточные районы Европейской России, на Урал и в Зауралье. Там жил загадочный народ манси (вогулы), тогда мало известный в Европе. 9 октября 1843 года путешественник выехал на Урал через Москву. 27 октября он прибыл в Казань. По пути Регули собирает материал о языке и быте марийцев (черемисов), удмуртов (вотяков) и чувашей. 14 ноября 1843 г. Регули прибывает в Пермь, откуда начались его странствия по неизведанным землям. Выехав из Соликамска 20 ноября 1843 г., Регули перевалил водораздел Уральских гор, достиг верховьев реки Туры, откуда и направился вдоль восточного склона хребта на север к верховьям реки Лозьвы. Прожив около трех месяцев среди манси, он выезжает в Верхотурье, затем в Ирбит и далее на реки Тавду и Тобол. Весной 1844 г. по водному пути, местами верхом или пешком рядом с навьюченной лошадью Регули направляется вверх по реке Конде, затем вверх по реке Пелыму. Следуя вдоль восточного склона Урала по реке Северной Сосьве, он достигает верховьев реки Ляпина и его притока Хулги на Приполярном Урале. По ходу своего маршрута Регули собирает ценнейший материал об укладе жизни, быта и языке манси и хантов. Записанные им сказки и песни раскрывают духовный мир этих своеобразных северных народов. Странствуя по малонаселенной местности, почти неизвестной географам, Регули составляет схематические карты с указанием наименований гор, рек и населенных мест. 29 сентября 1844 года, достигнув Северного полярного круга, Регули прибыл в Обдорск (ныне Салехард) — тогда небольшой поселок, состоявший всего лишь из 40 домов. К тому времени Обь уже замерзла, и Регули на оленях по тундре направляется к северной оконечности Уральских гор, достигнув 21 октября 1844 г. побережья Карского моря и пролива Югорский Шар. Это была самая северная точка (69°45» с. ш.) его путешествия. В ноябре он прибывает в бассейн реки Усы, в область, населенную коми (зырянами), продолжает здесь свои исследования. Оттуда, перевалив через Уральские горы, Регули выходит к гор. Березово, но не задерживается здесь, а по Северной Сосьве направляется вверх до устья Кемпажа. Следуя далее по Северной Сосьве, он достигает истоков этой реки (у 62° с. ш.), населенных манси, и лишь после этого вновь выходит к гор. Березово. Здесь Регули зимует, приводя в порядок свои дневники. Поездка Регули по Уралу и Зауралью проходила в очень трудных условиях: не хватало снаряжения, не было нужных приборов. Венгерский ученый передвигался на лодке по бурным рекам, верхом на лошади по горным кручам, в нартах, запряженных оленями или собаками, а часто пешком. Обычно его сопровождали проводники — манси, ханты или ненцы. Пытливому исследователю всегда были близки чувства и мысли простых людей, он выделял и высоко ценил благородные черты их поведения и нравов. Вопреки господствовавшим в то время представлениям о «дикарях», Регули утверждал: «В жизни малокультурных народов имеются такие черты, которые заслуживают всеобщего признания. В их общественном бытии наблюдаются такие явления, которые указывают на сострадание и отсутствие недоброжелательности». Из Березово Регули посылает информацию о своих иссле-дованиях^Венгерской академии наук и в Петербург. В письме к К. М. Бэру он сообщает, что установил несомненную связь между языком манси и венгерским языком. В составленном Регули мансийско-венгерском словаре имелось 2600 мансийских слов».

Маршруты А. Регули (составила Н. П. Архипова): 1 — первая часть; 2 — вторая часть; северные границы: 3 — земледелия; 4 — леса, установленные Регули

Финно-угорские народы: история и культура

Происхождение и ранняя история финно-угорских народов до сего времени остаются предметом научных дискуссий. Среди исследователей наиболее распространено мнение, что в древности существовала единая группировка людей, говоривших на общем финно-угорском праязыке. Предки нынешних финно-угров до конца третьего тысячелетия до н. э. сохраняли относительное единство. Они были расселены на Урале и западном Приуралье, а возможно, также и в некоторых прилегающих к ним районах.

В ту эпоху, называемую финно-угорской, их племена контактировали с индоиранцами, что нашло отражение в мифах и языках. Между третьим и вторым тысячелетиями до н. э. отделились друг от друга угорская и финно-пермская ветви. Среди народов последней, расселившихся в западном направлении, постепенно выделились и обособились самостоятельные подгруппы языков:

В результате перехода населения Крайнего Севера на одно из финно-угорских наречий образовались саамы. Угорская группа языков распалась к середине I тысячелетия до н. э. Разделение прибалтийско-финской произошло в начале нашей эры. Пермская просуществовала несколько дольше – до восьмого столетия.

Большую роль в ходе обособленного развития этих языков играли контакты финно-угорских племён с балтийскими, иранскими, славянскими, тюркскими, германскими народами.

Территория расселения

Финно-угорские народы в наши дни преимущественно проживают в Северо-Западной Европе. Географически они расселены на огромной территории от Скандинавии до Урала, Волго-Камья, нижнего и среднего Притоболья.

Венгры – единственный народ финно-угорской этноязыковой группы, образовавший своё государство в стороне от других родственных им племён – в Карпато-Дунайской области.

Общая численность народов, разговаривающих на уральских языках (к ним относятся финно-угорские вместе с самодийскими), составляет 23-24 миллиона человек. Самыми многочисленными представителями являются венгры. Их в мире более 15 миллионов человек. За ними следуют финны и эстонцы (5 и 1 миллион человек, соответственно). Большинство прочих финно-угорских этносов проживает в современной России.

Финно-угорские этносы на территории России

Русские переселенцы массово устремились на земли финно-угров в XVI-XVIII столетиях. Чаще всего процесс расселения их в этих краях происходил мирно, однако некоторые коренные народы (например, марийцы) долго и ожесточённо сопротивлялись присоединению своего края к Российскому государству.

Христианская религия, письменность, городская культура, привнесённые русскими, со временем стали вытеснять местные верования и наречия. Люди переезжали в города, переселялись на сибирские и алтайские земли – туда, где основным и общим был русский язык. Впрочем, и он (в особенности его северный диалект) впитал много финно-угорских слов – заметнее всего это в области топонимов и названий явлений природы.

Местами финно-угорские народы России смешались с тюрками, приняв мусульманство. Однако значительная их часть всё же была ассимилирована русскими. Поэтому данные народы нигде не составляют большинства – даже в тех республиках, которые носят их имя. Тем не менее, согласно переписи населения в 2002 году, в России встречаются очень значительные по численности финно-угорские группы.

Численность некоторых народов не превышает тридцати тысяч человек: ханты, манси, вепсы. Ижорцы насчитывают 327 человек, а народ водь – только 73 человека. Живут в России также венгры, финны, эстонцы, саамы.

Развитие финно-угорской культуры в России

Всего в России проживает шестнадцать финно-угорских народов. Пять из них имеют свои национально-государственные образования, а два – национально-территориальные. Прочие же расселены дисперсно по всей стране. На общегосударственном и местном уровне разрабатываются программы, при поддержке которых изучается культура финно-угорских народов, их обычаи и диалекты. Так, саамский, хантыйский, мансийский преподают в начальных классах, а коми, марийский, удмуртский, мордовский языки – в средних школах тех регионов, где проживают большие группы соответствующих этносов.

Существуют специальные законы о культуре, о языках (Марий Эл, Коми). Так, в Республике Карелия действует закон об образовании, закрепляющий право вепсов и карелов обучаться на своём родном языке. Приоритет развития культурных традиций этих народов определяет Закон о культуре. Также в республиках Марий Эл, Удмуртии, Коми, Мордовии, в Ханты-Мансийском АО существуют собственные концепции и программы национального развития. Создан и действует Фонд развития культур финно-угорских народов (на территории республики Марий Эл).

Финно-угорские народы: внешность

Предки нынешних финно-угров произошли в результате смешения палеоевропейских и палеоазиатских племён. Поэтому во внешности всех народов данной группы присутствуют как европеоидные, так и монголоидные черты. Некоторые учёные даже выдвигали теорию о существовании самостоятельной расы – уральской, являющейся «промежуточной» между европейцами и азиатами, однако эта версия имеет мало сторонников.

Финно-угры неоднородны в антропологическом отношении. Однако характерными «уральскими» чертами в той или иной мере обладает любой представитель финно-угорского народа. Это, как правило, средний рост, очень светлый цвет волос, «курносый» нос, широкое лицо, негустая борода. Но проявляются эти особенности по-разному.

Так, мордвины-эрзя – рослые, обладатели светлых волос и голубых глаз. Мордвины-мокша — напротив, ниже ростом, широкоскулые, с более тёмными волосами. У удмуртов и марийцев нередко встречаются характерные «монгольские» глаза с особой складкой у внутреннего угла глаза – эпикантусом, очень широкие лица, жидкая борода. Но при этом волосы у них, как правило, светлые и рыжие, а глаза – голубые либо серые, что характерно для европейцев, но никак не монголоидов. «Монгольская складка» встречается также у ижорцев, води, карел и даже эстонцев. Коми выглядят по-разному. Там, где бывают смешанные браки с ненцами, представители этого народа раскосы и черноволосы. Другие коми, напротив, скорее походят на скандинавов, однако более широколицы.

Религия и язык

Финно-угры, живущие в европейской части России, — преимущественно православные христиане. Однако удмурты и марийцы местами сумели сохранить древнюю (анимистическую) религию, а самодийские народы и жители Сибири – шаманизм.

Финно-угорские языки являются родственными современным финскому и венгерскому. Народы, говорящие на них, составляют финно-угорскую этноязыковую группу. Их происхождение, территория расселения, общность и различие во внешних чертах, культуре, религии и традициях – предметы глобальных исследований в области истории, антропологии, географии, лингвистики и ряда других наук. Вкратце осветить эту тему постарается данная обзорная статья.

Народы, входящие в финно-угорскую этноязыковую группу

Основываясь на степени близости языков, исследователи разделяют финно-угорские народы на пять подгрупп. Основу первой, прибалтийско-финской, составляют финны и эстонцы – народы, обладающие собственными государствами. Проживают они также и на территории России. Сету – небольшая группа эстонцев – расселена в Псковской области. Самый многочисленный из прибалтийско-финских народов России – карелы. В быту они употребляют три автохтонных диалекта, в то время как литературным языком у них считается финский. Кроме того, к этой же подгруппе относятся вепсы и ижорцы – маленькие народы, сохранившие свои языки, а также водь (их осталось менее ста человек, собственный язык утрачен) и ливы.

Вторая – саамская (или лопарская) подгруппа. Основная часть народов, давших ей название, расселена в Скандинавии. В России саамы проживают на Кольском полуострове. Исследователи предполагают, что в давние времена эти народы занимали более значительную территорию, однако впоследствии были оттеснены севернее. Тогда же произошло замещение их собственного языка одним из финских наречий.

В третью подгруппу, составляющую финно-угорские народы – волжско-финскую – входят марийцы и мордва. Марийцы – основная часть населения республики Марий Эл, живут они также в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и ещё ряде российских областей. У них выделяют два литературных языка (с чем, однако, согласны не все исследователи). Мордва – автохтонное население республики Мордовия; в то же время значительная часть мордвинов расселена по всей России. В составе этого народа – две этнографические группы, каждая со своим литературным письменным языком.

Четвёртая подгруппа называется пермской. Она включает коми, коми-пермяков, а также удмуртов. Ещё до октября 1917 года по уровню грамотности (правда, на русском языке) коми приближались к самым образованным народам России – евреям и русским немцам. Что касается удмуртов, то их диалект сохранился по большей части в сёлах Удмуртской республики. Жители же городов, как правило, забывают и коренной язык, и обычаи.

К пятой, угорской, подгруппе относятся венгры, ханты и манси. Хотя низовья Оби и северный Урал отделяет от венгерского государства на Дунае множество километров, эти народы на самом деле являются самыми ближайшими родственниками. Ханты и манси относятся к малым народам Севера.

Исчезнувшие финно-угорские племена

К финно-угорским народам относились и племена, упоминания о которых в настоящее время сохранились лишь в летописях. Так, народ меря обитал в междуречье Волги и Оки в первом тысячелетии нашей эры – существует теория, что он впоследствии слился с восточными славянами.

То же самое произошло и с муромой. Это — ещё более древний народ финно-угорской этноязыковой группы, некогда населявший бассейн Оки. Давно исчезнувшие финские племена, проживавшие вдоль рек Онеги и Северной Двины, исследователи называют чудью (согласно одной из гипотез, они были предками современных эстонцев).

Общность языков и культуры

Объявив финно-угорские языки единой группой, исследователи подчёркивают эту общность как главный фактор, объединяющий народы, говорящие на них. Однако уральские этносы, несмотря на сходство в структуре их языков, всё же понимают друг друга далеко не всегда. Так, финн, безусловно, сумеет объясниться с эстонцем, эрзянин – с мокшанином, а удмурт – с коми. Однако народы этой группы, территориально отдалённые друг от друга, должны приложить довольно много усилий, чтобы выявить в своих языках общие черты, которые помогли бы им вести разговор.

Языковое родство финно-угров прежде всего прослеживается в сходстве лингвистических конструкций. Это существенно влияет на формирование мышления и мировоззрения народов. Несмотря на различие культур, данное обстоятельство способствует возникновению между этими этносами взаимопонимания. Одновременно своеобразная психология, обусловленная мыслительным процессом на этих языках, обогащает общечеловеческую культуру их уникальным видением мира.

Так, в отличие от индоевропейца, представитель финно-угорского народа склонен с исключительным уважением относиться к природе. Финно-угорская культура во многом также способствовала стремлению этих народов мирно приспособиться к соседям – как правило, они предпочитали не воевать, а мигрировать, сохраняя свою самобытность. Также характерная черта народов данной группы – открытость к этнокультурному взаимообмену. В поиске путей укрепления взаимоотношений с родственными народностями они поддерживают культурные контакты со всеми теми, кто их окружает.

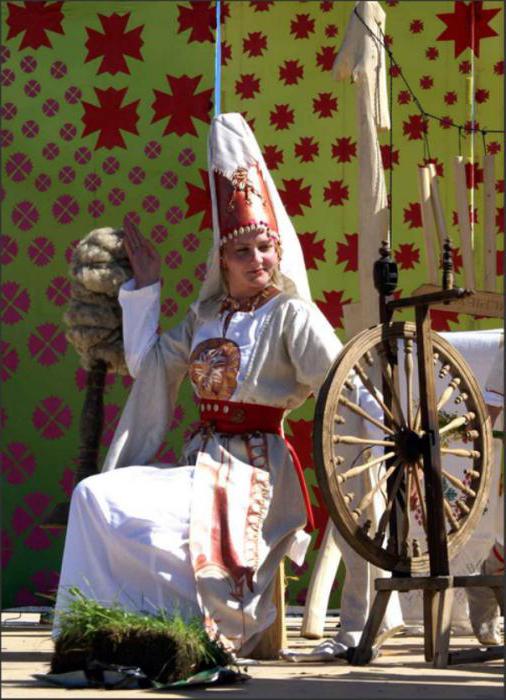

В основном финно-уграм удалось сохранить свои языки, основные культурные элементы. Связь с этническими традициями в этой области прослеживается у них в национальных песнях, танцах, музыке, традиционных блюдах, одежде. Также до наших дней дошли многие элементы их старинных обрядов: свадебных, похоронных, поминальных.

Финно-угорские народы: история и культура. Финно-угорские языки

Среди проживающих сегодня на планете есть немало уникальных, самобытных и даже немного загадочных народов и народностей. К таким, несомненно, можно отнести и финно-угорские народы, которые считаются самой крупной этноязыковой общностью в Европе. В нее входит 24 народа. 17 из них проживают на территории РФ.

Состав этноса

Все многочисленные финно-угорские народы делятся исследователями на несколько погрупп:

Исчезнувшие племена

Среди современных финно-угров есть и многочисленные народы, и совсем маленькие группы – менее 100 человек. Есть и такие, память о которых сохранилась только в древних летописных источниках. К исчезнувшим, например, относятся меря, чудь и мурома.

Меряне строили свои поселения между Волгой и Окой еще за несколько сотен лет до н.э. По предположению некоторых историков впоследствии этот народ ассимилировался с восточнославянскими племенами и стал прародителем марийской народности.

Еще более древним народом являлся мурома, проживавший в бассейне Оки.

Что касается чуди, то эта народность обитала вдоль Онеги и Северной Двины. Существует предположение, что это были древнефинские племена, от которых произошли современные эстонцы.

Регионы расселения

Финно-угорская группа народов сегодня сосредоточена в на северо-западе Европы: от Скандинавии до Урала, Волго-Камья, Западносибирской равнины в нижнем и среднем течении Тобола.

Единственный народ, который образовал свое государство на значительном удалении от собратьев – венгры, проживающие в бассейне Дуная в районе Карпатских гор.

Наиболее многочисленный финно-угорский народ в России – карелы. Помимо Республики Карелия, многие из них живут в Мурманской, Архангельской, Тверской и Ленинградской областях страны.

Большая часть мордвы проживают в Республике Мордва, но немало их расселилось и в соседних республиках и областях страны.

В этих же регионах, а также в Удмуртии, Нижегородской, Пермской и других областях тоже можно встретить финно-угорские народы, особенно немало здесь марийцев. Хотя основной их костяк проживает в Республике Марий Эл.

Более трети населения Удмуртской Республики составляют этнические удмурты. Кроме этого, небольшие сообщества во многих ближайших регионах.

Что касается хантов и манси, то их основная часть проживает в Ханты-Мансийском АО. Кроме того, большие общины хантов живут в Ямало-Ненецком АО и Томской области.

Тип внешности

Среди предков финно-угров были как древнеевропейские, так и древнеазиатские племенные сообщества, поэтому во внешности современных представителей можно наблюдать черты, присущие и монголоидной, и европеоидной расам.

Общими чертами к отличительным признакам представителей данного этноса относят средний рост, очень светлые волосы, широкоскулое лицо со вздернутым кверху носом.

При этом в каждой народности возможны свои «вариации». Например, мордвины-эрзя имеют рост гораздо выше среднего, но при этом являются ярко выраженными голубоглазыми блондинами. А вот мордвины-мокша, наоборот, низкорослые, и цвет волос у них более темный.

Удмурты и марийцы – обладатели «монгольского типа» глаз, что роднит их с монголоидной расой. Но при этом подавляющее большинство представителей народности – светловолосые и светлоглазые. Схожие черты лица встречаются также у многих ижорцев, карелов, води, эстонцев.

А вот коми могут быть как темноволосыми обладателями раскосых глаз, так и светловолосыми с ярко выраженными европеоидными чертами.

Количественный состав

Всего в мире проживает около 25 миллионов человек, относящихся к финно-уграм. Наиболее многочисленные из них – венгры, которых насчитывается более 15 млн. Финнов – почти в три раза меньше – около 6 млн., а численность эстонцев – немногим больше миллиона.

Численность остальных народностей не превышает миллиона: мордва – 843 тыс.; удмурты – 637 тыс.; марийцы – 614 тыс.; ингерманландцы – чуть более 30 тыс.; квены – около 60 тыс.; выру – 74 тыс.; сету – порядка 10 тыс. и т.д.

Самыми малочисленными народностями являются ливы, численность которых не превышает 400 человек, и водь, община которых состоит из 100 представителей.

Экскурс в историю финно-угров

О происхождении и древней истории народов, относящихся к финно-угорским, существует несколько версий. Наиболее популярной из них является та, что предполагает наличие группы людей, говоривших на так называемом финно-угорском праязыке, и примерно до III тыс. до рождества Христова сохранявшей единство. Эта финно-угорская группа народов проживала в районе Урала и западного Приуралья. В те времена предки финно-угров поддерживали связь с индо-иранцами, о чем свидетельствуют всевозможные мифы и языки.

Позднее единое сообщество распалось на угорское и финно-пермское. Из второй впоследствии выделились прибалтийско-финская, волжско-финская и пермская языковые подгруппы. Разделение и обособление продолжалось вплоть до первых веков нашей эры.

Родиной предков финно-угров ученые считают регион, находящийся на границе Европы с Азией в междуречье Волги и Камы, Приуралье. При этом поселения находились на значительном удалении друг от друга, что, возможно, и явилось причиной того, что они не создали своего единого государства.

Основными занятиями племен были земледелие, охота и рыболовство. Наиболее ранние упоминания о них встречаются в документах времен Хазарского каганата.

На протяжении многих лет финно-угорские племена выплачивали дань булгарским ханам, входили в состав Казанского ханства и Руси.

В XVI-XVIII века на территория финно-угорских племен начала заселяться тысячами переселенцев с различных регионов Руси. Хозяева зачастую сопротивлялись такому нашествию и не желали признавать власть русских правителей. Особенно яростно сопротивлялись марийцы.

Однако, несмотря на сопротивление, постепенно традиции, обычаи и язык «пришельцев» стали вытеснять местную речь и верования. Ассимиляция усилилась в ходе последующей миграции, когда финно-угры стали переезжать в различные регионы России.

Финно-угорские языки

Изначально существовал единый финно-угорский язык. По мере того, как группа делилась и различные племена расселялись все дальше друг от друга, он видоизменялся, распадался на отдельные наречия и самостоятельные языки.

До настоящего времени финно-угорские языки удалось сохранить как крупным народам (финны, венгры, эстонцы), так и небольшим этническим группам (ханты, манси, удмурты и т.д.). Так, в начальных классах ряда российских школ, где обучаются представители финно-угорских народов, изучают саамский, хантыйский и мансийский языки.

Коми, марийцы, удмурты, мордва также могут изучать языки своих предков, начиная со средних классов.

Другие народы, говорящие на финно-угорских языках, могут также разговаривать на диалектах, схожих с основными языками группы, в которую входят. Например, бессермяне общаются на одном из наречий удмуртского языка, ингерманландцы – на восточном диалекте финского, квены говорят на финском, норвежском или саамском языках.

В настоящее время общих слов во всех языках народов, относящихся к финно-уграм, едва наберется около тысячи. Так, «родственную» связь различных народов можно проследить в слове «дом», которое у финнов звучит, как koti, у эстонцев – kodu. Схожее звучание у «куду» (морд.) и «кудо» (марийск.).

Живя рядом с другими племенами и народами, финно-угры перенимали от них культуру и язык, но и щедро делились своими. Например, в «богатый и могучий» вошли такие финно-угорские слова, как «тундра», «килька», «салака» и даже «пельмени».

Финно-угорская культура

Памятники культуры финно-угорских народов в виде поселений, захоронений, предметов быта и украшений археологи находят на всей территории обитания этноса. Большая часть памятников относится к началу нашей эры и раннему средневековью. Многие народы сумели сохранить свои культуру, традиции и обычаи вплоть до сегодняшнего дня.

Чаще всего они проявляются в различных обрядах (свадьбы, народные праздники и т.д.), танцах, одежде и обустройстве быта.

Литература

Финно-угорская литература историками и исследователями условно разделяется на три группы:

При этом у всех представителей этноса богатое наследие имеет устное народное творчество. У каждой народности есть многочисленные былины и легенды о героях прошлого. Одним из наиболее знаменитых произведений народного эпоса является «Калевала», повествующая о жизни, верованиях и обычаях предков.

Религиозные предпочтения

Большинство народов, относящихся к финно-уграм, исповедуют православие. Финны, эстонцы и западные саамы придерживаются лютеранской веры, а венгры – католической. При этом в обрядах, большей частью свадебных, сохранены древнии традиции.

А вот удмурты и марийцы в некоторых местах до сих пор сохраняют свою древнюю религию, также, как и самодийские и некоторые народы Сибири поклоняются своим богам и исповедуют шаманизм.

Особенности национальной кухни

В древности главным продуктом питания финно-угорских племен была рыба, которую жарили, варили, вялили и даже употребляли в пищу сырой. При этом для каждого вида рыбы был свой собственный способ приготовления.

Использовали в пищу и мясо лесных птиц и мелких зверьков, пойманных в силки. Наиболее популярными овощами были репа и редька. Пищу обильно приправляли пряностями, такими, как хрен, лук, борщевик и т.д.

Из ячменя и пшеницы финно-угорские народы готовили каши, кисели. Их же использовали и для наполнения домашних колбас.

Современная кухня финно-угров, испытавшая сильное влияние соседних народов, почти не имеет особенных традиционных черт. Но почти у каждого народа есть хотя бы одно традиционное или ритуальное блюдо, рецепт которого был донесен до наших дней практически в неизменном виде.

Отличительной особенностью кулинарии финно-угорских народов является то, что в пищеприготовлении предпочтение отдается продуктам, выращиваемым в месте проживания народности. А вот привозные ингредиенты используются лишь в самом минимальном количестве.

Сохранять и приумножать

С целью сохранения культурного наследия финно-угорских народов и передачи традиций и обычаев предков будущим поколениям повсеместно создаются всевозможные центры и организации.

Большое внимание этому уделяется и в РФ. Одной из таких организаций является некоммерческая ассоциация Поволжский центр финно-угорских народов, созданный 11 лет назад (28 апреля 2006 года).

В рамках своей работы центр не только помогает большим и малым финно-угорским народностям не утратить свою историю, но и знакомит с ней другие народы России, способствуя укреплению взаимопонимания и дружбы между ними.

Известные представители

Также финно-уграми являются такие исторические и современные личности, как патриарх Никон и протопоп Аввакум (оба были мордвинами), физиолог В. М. Бехтерев (удмурт), композитор А. Я. Эшпай (мариец), спортсменка Р. Сметанина (коми) и многие другие.