Формула предложения в русском языке

Предложение – что это такое и какие типы предложений есть в русском языке – простыми словами о самом сложном

Познакомьтесь с главной единицей синтаксиса.

Когда учительница вас спросит, что такое предложение, говорите так: «Предложение – это одна из единиц синтаксиса». Если она спросит: «А какие еще есть?» – скажите: «Словосочетание и текст».

Она не уймется и спросит опять: «А чем предложение отличается от словосочетания?». Вот тут надо не спасовать и сказать следующее: «Предложение выражает законченную мысль. В предложении всегда есть грамматическая основа. Оно является коммуникативной единицей, потому что мы говорим именно предложениями, а не словосочетаниями».

Запомните: законченная мысль, грамматическая основа, единица коммуникации. Давайте разберем эти признаки подробнее.

Признаки предложения

Законченная мысль. В словосочетаниях нет законченной мысли. Слова «ходить в школу», «красивый дом», «устать от работы» никому ничего ни о ком не говорят. А вот предложения – другое дело: «Завтра я иду в школу». Точка. Четкая, завершенная мысль. Сразу ясно, кто, когда, куда. «Этот дом красивый». Точка. Сразу чувствуется законченность, сказали, как отрезали. «Мама устала от работы» – тоже все ясно.

Единица коммуникации. Из-за того, что в предложении выражается законченная мысль, мы говорим именно предложениями:

– Ты пойдешь в школу?

– Да [я] пойду.

– А когда [ты] вернешься?

– В два часа [я вернусь].

В диалогах какие-то фрагменты предложений могут опускаться, но все равно эти реплики – предложения, а не словосочетания.

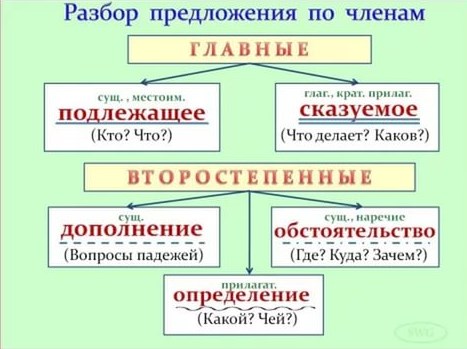

Грамматическая основа. Это подлежащее и сказуемое. В каждом предложении есть либо и то, и другое, либо что-то одно – только подлежащее или только сказуемое.

Бывают предложения, когда грамматическая основа опускается, например: «Вокруг ни души» – здесь опущено сказуемое «нет»: «Вокруг нет ни души», но оно все равно «мыслится», его можно восстановить из контекста.

Типы предложений

Я напишу кратко о каждом типе и в течение этой недели напишу отдельные статьи по каждому типу, потом поставлю сюда ссылки.

По цели высказывания. Три типа:

По интонации, или эмоциональной окраске. Если произносится с восклицанием или есть восклицательный знак – оно восклицательное: «Разойдись!», если нет – невосклицательное: «Отойдите, пожалуйста».

По количеству грамматических основ. Если грамматическая основа одна – простое, если две и более – сложное.

«Андрей, Саша и Коля пришли ко мне в гости» – здесь однородные подлежащие Андрей, Саша, Коля, но при них одно сказуемое – пришли. Поэтому грамматическая основа одна.

«Андрей и Саша пришли ко мне, и мы стали пить чай» – вот тут уже две основы: Андрей и Саша пришли (два подлежащих, при них одно сказуемое), мы стали пить (подлежащее и сказуемое).

По наличию главных членов. Если есть и подлежащее, и сказуемое – двусоставное. Если только подлежащее или только сказуемое – односоставное.

По наличию второстепенных членов. Второстепенные члены – это дополнение, определение, обстоятельство. Если хотя бы один из них есть – предложение распространенное:

По осложненности. Осложнителей три:

Это всё. Есть еще типы сложных предложений, но о них – в отдельной статье.

Напишите мне вопросы, которыми вас заваливают на экзаменах, контрольных, тестах. Я их обобщу и сделаю несколько обзорных статей.

Предложение

Предложение — это основная синтаксическая единица, содержащая сообщение о чем-либо, вопрос или побуждение. В отличие от словосочетаний предложение имеет грамматическую основу, состоящую из главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) или одного из них.

Предложение выполняет коммуникативную функцию и характеризуется интонационной и смысловой законченностью. В предложении, помимо подчинительных связей (согласование, управление, примыкание), может быть сочинительная связь (между однородными членами) и предикативная (между подлежащим и сказуемым).

По количеству грамматических основ предложения делятся на простые и сложные. Простое предложение имеет одну грамматическую основу, сложное состоит из двух или нескольких простых предложений (предикативных частей).

Простое предложение представляет собой слово или сочетание слов, характеризующееся смысловой и интонационной законченностью и наличием одной грамматической основы.

Классификация простых предложений в современном русском языке может осуществляться по разным основаниям.

Повествовательные предложения заключают в себе сообщение о каком-либо утверждаемом или отрицаемом факте, явлении, событии и т. д. или описание их.

Например: И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды (Лермонтов). Я приду к пяти часам.

Вопросительные предложения заключают в себе вопрос. Среди них выделяют:

а) собственно вопросительные: Что ты тут написал? Что это такое? (Ильф и Петров);

б) риторические вопросы (т. е. не требующие ответа): Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? (Пушкин).

Побудительные предложения выражают различные оттенки волеизъявления (побуждения к действию): приказ, просьбу, призыв, мольбу, совет, предостережение, протест, угрозу, согласие, разрешение и т. д.

Например: А ну спать! Здесь разговоры взрослые, не твоего ума дело (Тендряков); Скорее! Ну! (Паустовский); Россия! Встань и возвышайся! Греми, восторгов общий глас. (Пушкин).

Повествовательное, вопросительное и побудительное предложения различаются и по форме (в них используются различные формы наклонения глагола, присутствуют специальные слова — вопросительные местоимения, побудительные частицы), и по интонации.

Сравните:

Он приедет.

Он приедет? Приедет ли он? Когда он приедет?

Пусть он приедет.

По эмоциональной окраске простые предложения разделяются на восклицательные и невосклицательные .

Восклицательным называется предложение эмоционально окрашенное, произносящееся с особой интонацией.

Например: Нет, ты посмотри, что за луна. Ах, какая прелесть! (Л. Толстой).

Восклицательными могут быть все функциональные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные).

| Невосклицательное | Восклицательное | |

| Повествовательное | Мама,Петя приехал. | Мама, Петя приехал! |

| Вопросительное | Вы уже уходите? | Как, вы уже уходите?! |

| Побудительное | Возвращайся поскорее. | Возвращайся же поскорее! |

например: Сижу за решеткой в темнице сырой (Пушкин).

Распространенным называется предложение, имеющее наряду с главными второстепенные члены предложения. Например: Как сладка печаль моя весной! (Бунин).

Нераспространенным считается предложение, состоящее только из главных членов. Например: Жизнь пуста, безумна и бездонна! (Блок).

Что такое предложение?

Узнаем, что такое предложение в русском языке. С понятием «предложение» учеников знакомят в 1 классе. Во 2 и 3 классе первоначальные знания о предложении расширяются и углубляются. Ученики узнают, какие бывают предложения по цели высказывания и силе выраженного чувства, какие члены предложения являются главными и второстепенными.

Как слова образуют предложение?

Наша речь состоит из слов. В 1 классе ученики узнают, что некоторые слова называют предметы. Слова, обозначающие живые существа, отвечают на вопрос кто? К неживым предметам зададим вопрос что?

Другие слова обозначают действие предметов и отвечают на вопросы что делает? что сделает?

Эти слова не просто называют предметы и их действия, а, находясь рядом, оформляют сообщение, из которого можно узнать, что происходит с тем или иным предметом. Значит, в высказывании слова связаны между собой по смыслу. Эти слова находятся в определенном порядке и организуют связное по содержанию высказывание, которое называется предложением.

Первое слово в предложении всегда пишется с большой буквы. А в конце предложения ставится точка.

Ветер дует. Птичка сидит на ветке. Воробей чирикает.

Какие бывают предложения?

Предложения отличаются друг от друга не только своим содержанием, тем, о чем в них говорится. При помощи предложений мы выражаем свои мысли и чувства, обращаемся друг к другу с вопросами, просьбами и пожеланиями. Каждое предложение сообщает о чем-то с определенной целью. Цель сообщения указывает, для чего, зачем оно произносится, с какой интонацией, с повышением или понижением голоса.

Повествовательное предложение

Если в предложении без выражения особых чувств только сообщаются какие-то сведения о ком-либо или о событиях и явлениях, реально происходящих, оно является повествовательным.

Плещется волна. По реке плывет лодка. Рыбак ловит рыбу.

Интонация, с которой эти предложения произносятся, спокойная, повествовательная, а в конце их голос несколько понижается.

В конце повествовательного предложения ставится завершающий пунктуационный знак точка.

Вопросительное предложение

Если у нас есть цель узнать о чем-то, то мы задаем вопросы:

Кто поет на дереве? Какая это птица?

Эти предложения произносятся с особой вопросительной интонацией. Голос повышается в конце предложения. Вопросительное предложение завершает вопросительный знак.

Побудительное предложение

С помощью предложений мы можем побуждать кого-то к действию, а также выразить свою просьбу, пожелание.

Восклицательные и невосклицательные предложения

Предложения отличаются не только по цели высказывания, но и по интонации. Одни предложения произносятся спокойно, без проявления особых эмоций. Это невосклицательные предложения.

А некоторые предложения выражают сильное чувство и произносятся с особой интонацией.

В конце такого предложения ставится восклицательный знак.

Главные члены предложения

В предложении имеются главные члены, которые составляют его основу. В каждом предложении сообщается, о ком или о чём идет речь.

Слово, обозначающее лицо или предмет, о котором говорится в предложении, является главным членом предложения. Это подлежащее.

В предложении обязательно имеется второй главный член, который обозначает, какое действие выполняет подлежащее. Это сказуемое.

Распространенное и нераспространенное предложение

Подлежащее и сказуемое — это главные члены предложения, которые являются грамматическим и смысловым центром предложения. Другие члены предложения являются второстепенными.

Подлежащее и сказуемое могут выражать законченную мысль самостоятельно.

Зима пришла. Выпал снег. Дети рады.

В этих предложениях содержатся только главные члены предложения. Такое предложение является нераспространенным.

В предложении, кроме главных членов, могут быть второстепенные члены, которые поясняют подлежащее или сказуемое или другой второстепенный член.

Сравните:

Наконец пришла снежная зима. Выпал белый пушистый снег. Все дети рады зиме.

Примеры

Что ты знаешь об обитателях моря?

Видеоурок

Что такое предложение?

Предложение – это главная синтаксическая единица русского языка, которая содержит информационный посыл, побуждение или вопрос. Все предложение имеют грамматическую основу. Грамматическая основа – это наличие главных членов в предложении (подлежащего или сказуемого, или их обоих).

Предложения классифицируются по строению, цели высказывания и эмоциональной окраске.

Типы предложений по строению.

Существует для типа предложений по строению: простые предложения и сложные предложения. Простые предложения – это предложения, имеющие только одну грамматическую основу. Сложные предложения – это предложения, которые имеют две и более грамматические основы.

Мама пришла домой поздно (простое).

Мама пришла домой поздно, но отец к тому времени ещё не вернулся (сложное).

Простые предложения также бывают нескольких типов по строению:

3) Распространенное предложение – это предложение, имеющее кроме главных, имеет второстепенные члены: Солнце взошло над спящим городом.

4) Нераспространенное предложение – это предложение, которое имеет только главные члены: Солнце взошло.

5) Неосложнённое предложение – это предложение, в котором нет однородных членов, обращений, причастным или деепричастным оборотом, вводных слов или обособленных членов предложения: Бабушка любит сажать цветы во дворе.

6) Осложнённое предложение – это предложение, имеющее в своем составе обособленные или однородные члены предложения, обращения, вводные слова, причастные и деепричастные обороты: Бабушка любит выращивать лютики, маргаритки, ноготки и другие цветы во дворе.

По цели высказывания различают следующие типы простых предложений:

— повествовательное предложение служит для выражения информации о ком-либо или чём-либо: Я скоро вернусь.

— побудительное предложение служит для выражения просьбы, приказа, совета или пожелания говорящего: Возвращайся поскорее!

— вопросительное предложение выражает вопрос говорящего: Ты скоро вернёшься?

Типы простого предложения по эмоциональной окраске:

— восклицательные предложения – предложения, сопровождающиеся повышенной эмоциональностью и произносящиеся с выразительной интонацией. На письме такие предложения завершаются не точкой, а восклицательным знаком: Я сказал, я не хочу никуда идти!

— невосклицательные предложения – обычные предложения, не имеющие яркой эмоциональной окраски и особой интонации: Я не хочу никуда идти.

План анализа простого предложения.

1) Простое или сложное предложение;

2) Повествовательное, побудительное или вопросительное предложение;

3) Восклицательное или невосклицательное;

4) Односоставное или двусоставное;

5) Распространённое или нераспространённое;

6) Полное или неполное;

7) Осложнённое или неосложнённое. Если осложнённое, что чем именно.

Пример разбора простого предложения.

Собачка, черная от грязи, мелко дрожала и поскуливала.

Простое предложение (подл. – собачка, сказ. – дрожала поскуливала); повествовательное; невосклицательное; двусоставное; распространённое; полное; осложнено обособленным согласованным определением (чёрная от грязи) и однородными сказуемыми (дрожала и поскуливала).

Как составить схему предложения: основные виды с примерами

Раз вы тут оказались, наверняка вы школьник, которому надо составить схему предложения. Это стандартное домашнее задание. Схема обычно делается в рамках синтаксического разбора предложения, но бывает и отдельно.

Предлагаю пройти тест – ответить на пять вопросов по схеме предложения.

[quiz-cat >Ну как, что получили? А теперь объяснения.

Алгоритм составления схемы предложения

Графические обозначения

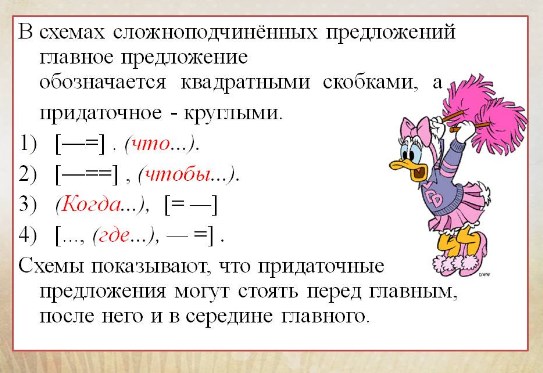

Главное предложение обозначается квадратными скобками, а придаточное – круглыми.

Схема простого предложения

А теперь вернемся к простым предложениям. Начнем с самого простого:

Вот безличное односоставное предложение, где главный член – сказуемое:

Вот определенно-личное предложение, в котором главный член – сказуемое.

Но все эти детали (безличное, неопределенно-личное) в школе запоминать не надо, главное указать подлежащее со сказуемым. Что такое односоставные предложения вообще-то проходят в каком-то классе, но безличные они или неопределенно-личные, по-моему, уже не проходят.

Бывают еще простые и сложные сказуемые. Простое:

Далее сложное глагольное. Здесь глагол один – “собиралась идти”. Не дайте ввести себя в заблуждение двумя словами, из которых он состоит:

Схемы с обращениями и вводными словами

В схеме обращения обозначаются O и обособляются вертикальными черточками. Обращения не являются членами предложения, потому и обособляются черточками. Они могут быть расположены в любом месте предложения. В схему обычно переносятся стоящие при них знаки препинания.

Схемы с причастными и деепричастными оборотами

Крестиком тут обозначено главное слово “туман”. Туман какой? Постепенно сгущавшийся. От него задается вопрос, потому это главное слово.

Схемы с прямой речью

Схема сложного предложения

В сложносочиненном предложении обе части равноправны, ни одна не подчинена другой.

Вот сложносочиненное предложение с союзом “а”:

А вот сложносочиненное предложение с союзом “и”:

В сложноподчиненном предложении есть главное и придаточное, поэтому иногда схемы составляют вертикально, если уровней зависимости несколько. Главное – в квадратных скобках, зависимое – в круглых:

Если еще уточнить, какое именно испытание ее ждет, получится три уровня:

Тут обе пары круглых скобок выглядят одинаково, тогда как на деле “какое испытание” – это второй уровень вложенности. Сначала “что ждет” – “испытание”. Потом “какое” – “которое определит”:

Настя прищурилась когда? Когда Петя подошел.

Настя прищурилась зачем? Чтобы лучше рассмотреть его.

Оба придаточных относятся к “Настя прищурилась” – уточняют зачем и когда она это сделала. А не одно придаточное уточняет другое придаточное. Оба равноправны, так как каждое уточняет главное: