Просодическая система английского языка

Просодическая система английского языка

Речь телеведущего рассчитана на неоднородную по составу и уровню образования аудиторию, которая воспринимает телевизионную речь как эталон речи. Ведущий несет ответственность не только за содержание своего сообщения, но и за его звуковое воплощение. Звучащая речь ведущего должна соответствовать орфоэпическим нормам литературного английского языка, отличаться умелым использованием выразительных средств просодии.

Телевизионная речь является одним из специфических типов устной речи и подразделяется на оппозиционные типы:

1.монологическая речь и диалогическая;

2.подготовленная и спонтанная;

3.тщательная и непринужденная

Каждый из типов речи телеведущих обладает определенной спецификой: монологическая предполагает соответственно, речь одного человека, и обладает определенными требованиями по оформлению высказываний. Диалогическая речь предназначена для вовлечения собеседника в коммуникативный акт. Для подготовленной речи характерно наличие у выступающих знания относительно информации, которую он будет преподносить. Спонтанная обладает неподготовленной формой, она обычно не содержит речевые средства, направленные на воздействие, на формирование образа. Тщательная речь предполагает акцентированное внимание к звуковой стороне подаваемого сообщения, а непринужденная, наоборот, уделяет меньшее внимание к звуковым аспектам.

Рассмотрим специфику проявления просодических параметров речи на определенных примерах.

На первой записи Н. Ротерхам, ведущий новостных подкастов BBC newsbeat и штатный репортёр на BBC Radio, освещает одну из самых важных тем в истории современной Великобритании. 23 июня в Великобритании состоится референдум о выходе из Евросоюза. Данный подкаст является примером монологичной, подготовленной речи. В частности, Н. Ротерхам нередко апеллирует статистическими данными и числами.

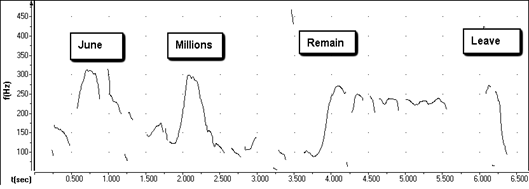

“On June 23 millions of us will vote whether to remain part of the European Union or leave.”

Рис.1 Визуализация изменения частоты основного тона Н. Ротерхама

На этом отрезке Н. Ротерхам уделяет особое внимание числам, привлекая внимание зрителя к тому как членство в Евросоюзе и миграционный кризис повлияли на популяцию. Он начинает речь с обозначения главного выбора, который предстоит сделать населению Великобритании. Здесь просодически выражены слова june, millions, remain leave.

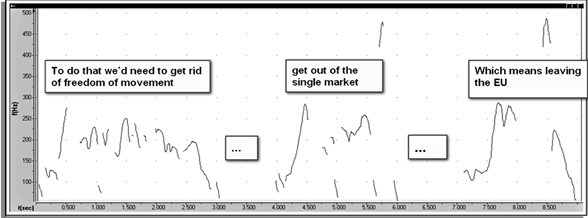

Далее Н. Ротерхам рассказывает об особенностях визового режима в случае, если Великобритания выйдет из состава Евросоюза. Особенно стоит отметить расставленные в конце этого отрывка паузы.

“To do that we’d need to get rid of freedom of movement… get out of the single market… Which means leaving the EU.”

Рис.2 Визуализация изменения частоты основного тона Н. Ротерхама

Он прибегает к использованию приёма паузации. Н. Ротерхам использует паузы для привлечения внимания зрителей к последующей значимой части сообщения. Кроме того, в рамках подготовленной речи он использует её прагматический аспект. Эти паузы несут свою смысловую нагрузку, их место определено выбором диктора. Также стоить отметить тенденцию Ника понижать тон перед паузами и в конце предложения, практически всегда начиная предложение на отметке в 300Hz. Это придаёт повествованию субъективную оценку, делает диктора вовлеченным в акт коммуникации, придаёт ведущему небезразличность к проблеме и приковывает внимание зрителя.

Речь Н. Ротерхама заняла 2 минуты 27 секунд эфирного времени, за которые он произнёс 399 слов. Это позволяет составить показатель темпа речи в 163 слова в минуту, что является примером ускоренного стабильного темпа речи.

Как правило, в рамках телевизионного дискурса, диалогическая речь представлена в таких форматах телепередач как интервью, в которой интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам. На записи Дж. Паксман в рамках новостного подкаста BBC newsnight разговаривает с Дж. Квинси, президентом компании Coca-Cola Europe. Количество жалоб на высокий уровень сахара в напитках растёт, в связи с чем предлагается облагать газированные напитки налогом как сигареты. Это делается для того, чтобы сдержать рост ожирения среди населения. Сам Дж. Паксман ведёт беседу весьма агрессивно и оживлённо, он ясно даёт зрителю понять, что имеет негативное отношение к компаниям, продающих вредные для здоровья напитки в таких количествах, его поведение в студии также имеет функцию проецирования своей воли на зрителя, зритель становится на сторону ведущего, начинает сопереживать, тем самым становясь осведомлённым в существующей проблеме.

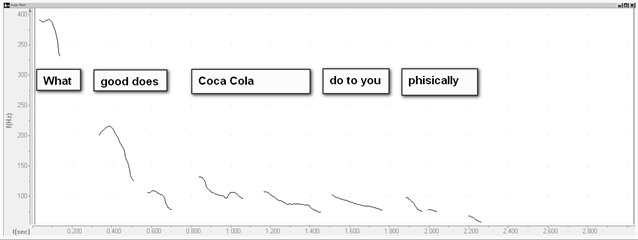

“James Quincey is the president of Coca Cola Europe. What good does coca cola do to you physically?”

После того, как ведущий представил зрителю своего гостя, он задаёт ему вопрос. На графике наглядно показано как он просодически оформлен.

Рис.5 Визуализация изменения частоты основного тона Дж. Паксмана

Вопрос звучит язвительно, Дж. Паксман начинает предложение на очень высокой отметке в 400 Hz, спускаясь на слове physically ниже 100Hz. Такая постепенно нисходящая мелодическая градация помогает Дж. Паксман выразить своё любопытство и неподдельную заинтересованность в вопросе. На это директор компании отвечает ему, что потребителя устраивает количество сахара в напитке и он признаёт его высокий процент.

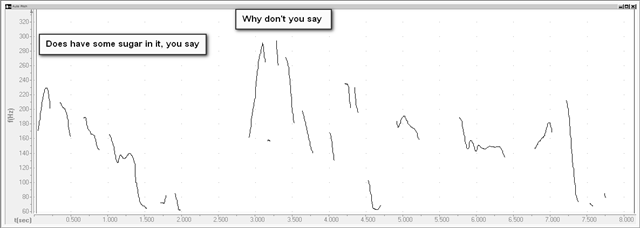

“Does have some sugar in it, you say. Why don’t you say specifically how much sugar there is in this can, for example?”

Рис.6 Визуализация изменения частоты основного тона Дж. Паксмана

Здесь главными интонационными пиками становится повторение слов гостя программы и встречный вопрос, в формате интервью такие частые вопросы могут обозначать конфликт сторон, это служит элементом нападения. Собеседники становятся противниками, когда, в свою очередь, отвечающий защищается. Вопрос теряет нейтральность. Дж. Паксман крайне возмущен и использует восходяще-нисходящий тон с высшей отметкой в 300Hz. Дж. Паксман не только использует свой тон и голос, он также обильно жестикулирует и даже держит в руках банку газированного напитка.

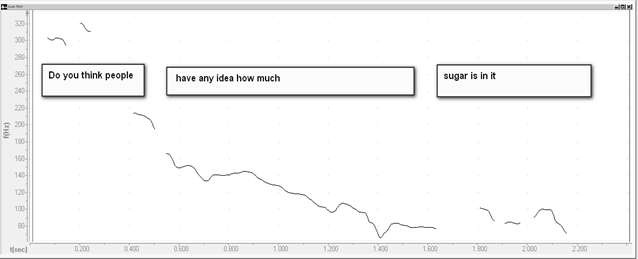

“On the side you say. it says thirteen, there is percentage on it. Isn’t there? Do you imagine people know… if they go to the cinema and they get a small one or a big one too. You go to the cinema and you get a jug of coke like this. Do you think people have any idea how much sugar is in it?”

Рис.7 Визуализация изменения частоты основного тона Дж. Паксмана

Дж. Паксман вырисовывает возможную тривиальную ситуацию, для того, чтобы проиллюстрировать зрителю как легко каждый может проигнорировать данные о составе напитка и снова задаёт вопрос, привлекая гостя к ответственности, пытаясь вызвать чувство вины, ожидая оправдания. Такой мелодический рисунок вопроса имеет большую силу воздействия как на зрителя, так и на собеседника.

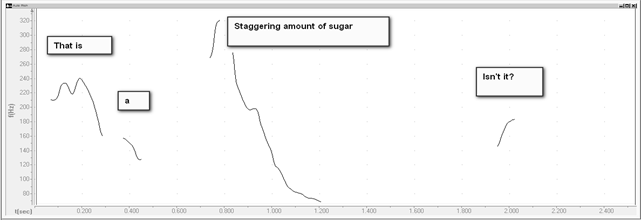

“Look- look- look at this. Twenty three sachets of sugar in that single container. The equivalent for that cup. That is a staggering amount of sugar.”

Рис.8 Визуализация изменения частоты основного тона Дж. Паксмана

Здесь Дж. Паксман особенно выделяет слово staggering, снова прибегая к восходяще-нисходящему тону, высказывает своё возмущение. Он начинает восклицание на высокой отметке в 280 Hz, резко поднимая его до 320 Hz, после чего понижает свой тон до акустического нуля за 0,4 сек.

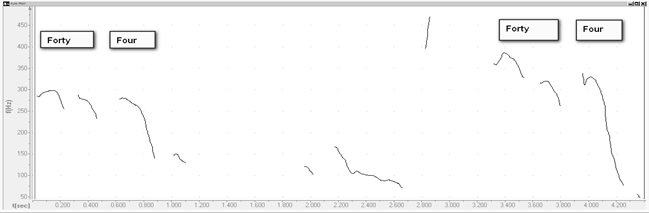

“Clearly it’s called the coke zero, but the Coke classic… Look at this one here. Forty Four packets of sugar in this one. Forty Four! Whether is twenty three in something this size or forty four in something this size. Each of them is to be consumed in one simple sitting at the cinema. This is staggering, isn’t it?”

Дж. Паксман снова достаёт пластиковый стакан, но с большим объёмом, снова эмоционально воздействуя на зрителя и собеседника. На этот раз он засыпает стол пакетиками сахара и несколько раз повторяет немыслимое число.

Рис.9 Визуализация изменения частоты основного тона Дж.Паксмана

Показатели тона Дж. Паксман в этот момент находятся на высоких позициях, а в момент повторения им числа Forty four тон достигает отметки в 400 Hz.

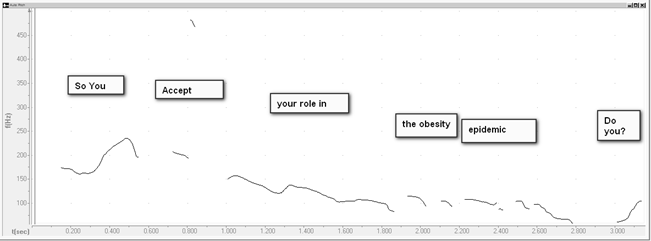

“So you accept your role in the obesity epidemic, do you?”

Рис.10 Визуализация изменения частоты основного тона Дж.Паксмана

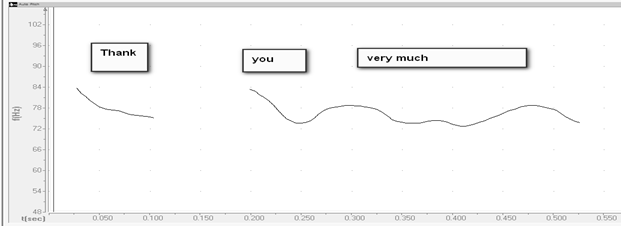

Дж. Паксман совершенно не стесняется задавать провокационные вопросы и делает это спокойным, размеренным голосом, сохраняя нисходящую тенденцию в вопросительных предложениях. Высота тона не превышает 250Hz. Он заканчивает интервью холодным выражением благодарности собеседнику, в предложении можно различить ноты высокомерия, слова звучат несколько отчужденно. Общий тон едва превышает 85 Hz.

“Thank you very much.”

Рис.13 Визуализация изменения частоты основного тона Дж.Паксмана

Сэр Д. Ф. Аттенборо — один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов. Его передачи являются примером спонтанной речи, профессионализм Д. Аттенборо всегда отмечался зрителями и критиками. На данном отрезке Д. Аттенборо наблюдает за орангутангами, орудующими инструментами и другими предметами человеческого быта.

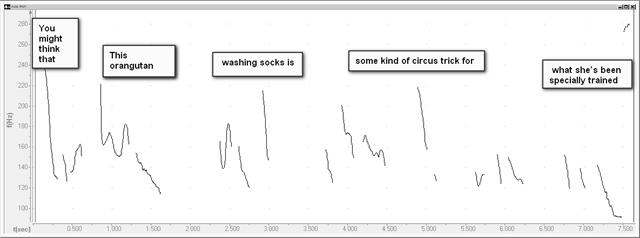

“You might think that this orangutan washing socks is some kind of circus trick for what she’s been specially trained.”

Рис.14 Визуализация изменения частоты основного тона Д.Аттенборо

Тон Д. Аттенборо не превышает 260 Hz, на графике преимущественно нисходящие линии (78% нисходящих, 17% восходяще-нисходящих, 5% нисходяще-восходящих).

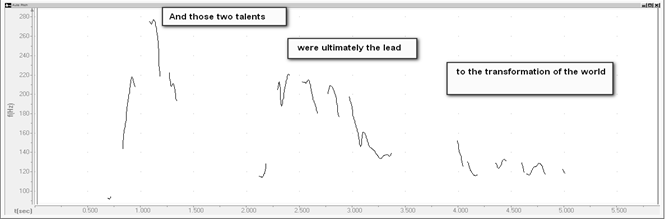

“ And those two talents were ultimately the lead to the transformation of the world.”

Д. Аттенборо замедляет речь и отмечает невероятный по своей силе воздействия интеллект развитых существ. Предложение звучит вкрадчиво, словно оставляет зрителя наедине с мыслями. Оно же и закрывает кадр с орангутангом. Д. Аттенборо поднимает свой тон со 140Hz до 280Hz на слове those и постепенно от слова к слову снижает его до 100Hz.

Рис.16 Визуализация изменения частоты основного тона Д.Аттенборо

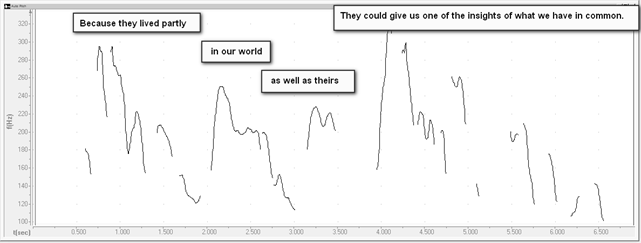

“Kalimantan or Borneo is a home to a special group of orangutans who’d been rescued from captivity and returned to the wild. Because they lived partly in our world as well as theirs, they could give us one of the insights of what we have in common.”

Рис.17 Визуализация изменения частоты основного тона Д.Аттенборо

В предложении главным образом преобладает нисходящий тон ( 48%), затем восходяще-нисходящий (27%), после него нисходяще-восходящий и восходящий ( 16% и 9% соответсвенно). Самый высокий показатель в 320Hz находится на слове they.

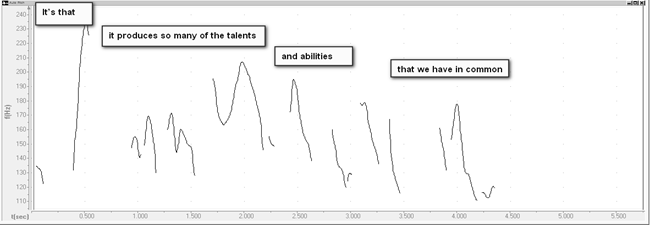

“But the most important thing we share is our big brain. It’s that it produces so many of the talents and abilities that we have in common.”

Рис.20 Визуализация изменения частоты основного тона Д.Аттенборо

На уровне всего предложения заметна нисходящая тенденция. На этом предложении Д. Аттенборо заканчивает свой репортаж, понижая тон с высшей отметки на слове that в 240Hz к восходяще-нисходящим тонам слов talents и abilities. Этим предложением диктор подводит итог своего эфира, еще раз указывая на родство человекообразных обезьян и человека. Мысль, которая красной нитью проходила через весь репортаж. Из всего эфирного времени, Д. Аттенборо разговаривал на протяжении 99 секунд, за которые он произнёс 247 слов, что составляет темп в 150 слов в минуту.

На изученых примерах было доказано, что прагматическая установка новостного дискурса преимущественно детерминирует использование мелодических тонов в речи дикторов, на уровне которых ведущие оказывают влияние на аудиторию. Опытные дикторы, репортеры и комментаторы могут одними интонациями вызвать у реципиентов требуемую реакцию, и добиться формирования определенного общественного мнения по рассматриваемой проблеме. Однако, положительное либо отрицательно звучание восходящего тона неизменно зависит от контекста и ситуации. Максимально частое использование восходящих тонов может демонстрировать отчужденность и безучастность в обсуждаемой теме, однако средние и высокие варианты восходящих тонов могут звучать дружелюбно. Нисходяще-восходящий тон может выражать интонационное умалчивание, выступать в импликативной функции, придавая оттенок неуверенности повествованию.

На основе акустического анализа были выявлены характерные закономерности в таких типах речи телеведущих как подготовленная(тщательная) и спонтанная, монологическая и диалогическая. Образец монологической речи был также взят за образец подготовленной речи. В подготовленной монологической речи сохраняется умеренный ускоренный темп, телеведущий часто прибегает к использованию восходящих тонов для выделения ключевых слов в предложении. Заметна тенденция начинать предложение на высоких показателях тона. В целом мелодический рисунок диктора был очень разнообразен, чем несомненно привлекал внимание зрителя и производил необходимый коммуникативный эффект, а также придаёт речи ведущего субъективную оценку.

На примере диалогической речи прослеживается чёткая зависимость мелодического рисунка от контекста, личного отношения к проблеме, а также имиджа телеведущего. Диктор высказывает возмущение нисходящими и восходяще-нисходящими тонами. Использует повторения, аналогии, обильно жестикулирует. Средние показатели фона опускаются лишь в редкие моменты, преимущественно главные слова в предложениях находятся за отметкой в 300Hz, в связи с частым использованием громких эпитетов. Характерно использование паузаций для создания нужного эмотивного отклика в зрителе.

В образце спонтанной речи преобладают нисходящие тона, это связано со спокойным и размеренным темпом и спецификой документального кино о дикой природе. Телеведущий говорит повышенным тоном исключительно в моменты обращения к зрителю для создания т.н эффекта присутствия. Вкрадчивая манера диктора должным образом воздействует на зрителя. Характерно использование восходяще-нисходящих тонов для выделения ключевых фраз и слов в предложении. Паузациями выделяются главные слова, для эффективного усвоения информации зрителем, что является доминирующей функцией образовательных передач.

Курсовая «Фонетика английского языка»

материал по английскому языку по теме

Курсовая работа по английскому языку

Скачать:

Предварительный просмотр:

Глава 1. Понятия интонации и просодии. Их соотношение как лингвистического и акустико-физиологического явления

1.1 Просодия английской речи 5

1.2 Просодия слога, слова и предложения 10

1.3 Компоненты просодии, просодические средства 12

1.4 Функции просодии и интонации 14

Глава 2. Речевая тональность и методика в просодии английского и русского языков

2.1 Просодия английского и русского языков 17

2.2 Интонация, мелодика и темп речи 19

2.3 Пунктуация как отражение просодии в письменной речи 20

В любом языке интонация служит для внешнего оформления предложения. При помощи интонации наш слушатель понимает, является ли предложение повествованием, вопросом, просьбой или восклицанием. Например, предложение «Сегодня тепло» может быть утверждением, вопросом и восклицанием в зависимости от интонации, с которой произносится предложение. Интонация также выражает наши эмоции: удивление, раздражение, радость, недовольство и т.д.

Каждый язык имеет свою особую, характерную для него интонацию, заметно отличающуюся от интонации других языков. В английском языке интонация играет особенно важную роль вследствие сильно выраженного аналитического характера языка. В аналитических языках отношения между словами выражаются не при помощи окончаний, как в русском языке, а при помощи служебных слов: предлогов, артиклей, вспомогательных глаголов, а также при помощи интонации.

Составными элементами интонации являются:

— мелодика речи, которая осуществляется повышением или понижением голоса во фразе (сравните произнесение повествовательного и вопросительного предложения);

— ритм речи, т.е. чередование ударных и безударных слогов;

— темп, т.е. быстрота или медленность речи и паузы между речевыми отрезками (сравните речь замедленную и речь скороговоркой);

— тембр, т.е. звуковая окраска, придающая речи те или иные эмоционально-экспрессивные оттенки (тембр «весёлый», «игривый», «мрачный» и т.д.);

— фразовое и логическое ударение, служащие средством выделения отдельных слов в предложении.

Длинные предложения делятся на отдельные смысловые группы, которые зависят от общего смысла предложения, его грамматической структуры и стиля речи.

Тема актуальна, так как интонация складывается из нескольких компонентов: 1) частоты основного тона голоса (высотный или мелодический компонент); 2) интенсивности (динамический компонент); 3) длительности или темпа (временной, темпоральный компонент); 4) паузы; 5) тембра. Все компоненты интонации, кроме паузы, обязательно присутствуют в высказывании, потому что никакой его элемент не может быть произнесен без какой-либо высоты голоса, и т.д. Поэтому все компоненты интонации тесно взаимодействуют между собой. Однако можно, во-первых, установить некую иерархию их, во-вторых, имеются данные, свидетельствующие о некотором разделении функций между ними.

Гипотеза: работа над интонацией занимает важное место, так как является связующим звеном в единой системе речевой деятельности. Формируя этот элемент, мы влияем на другие компоненты речи, и наречь в целом.

Объектом курсовой работы является теоретическая фонетика.

Предметом курсовой работы является английская интонация.

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

— разобрать значение интонации;

— рассмотреть английскую интонацию;

— исследовать мелодику английского языка и русского языков.

Глава 1. Понятие интонации и просодии. Их соотношение как лингвистического и акустико-физиологического явления

1.1 Просодия английской речи.

Эту фразу можно произносить как с одной, так и с двумя интонационными группами, которые совершенно чётко влияют на значение. Рассмотрим подробно каждый из просодических составляющих интонации и понаблюдаем, как они реализуются в таких языковых единицах как синтагмы, предложения, синтаксические единства. Среди параметров высоты тона выделим 3: чёткие изменения направления тона, уровня тона и диапазона тона. Хотя изменение высоты тона и считается лингвистически самым значимым компонентом интонации, его можно рассмотреть с изменениями громкости, второго компонента интонации, поскольку разделить эти 2 явления, создающих эффект ударности просто невозможно.

Не все ударные слоги обладают одинаковой значимостью. Один из слогов обладает большей выделенностью и образует ядро, или центральную точку интонационной модели. Фактически, определение для ядра можно сформулировать таким образом: это слог с сильным ударением, обычно последний из подобных слогов в интонационной модели, который отмечает место значительного изменения направления высоты тона (т.е. место, где она отчётливо поднимается либо падает).

1.2 Просодия слога, слова и предложения.

Просодия слога: кроме особых законов расположения сегментов, слог может обладать и собственными просодическими признаками, которые характеризуют его как цельную супрасегментную единицу.

Слоговые тоны. Наиболее распространенным просодическим признаком слога является тон. Языки, которые используют различие слоговых тонов для передачи смысловых противопоставлений, никоим образом не являются редкостью: на них говорит почти половина населения земного шара. Детальная классификация тональных систем была предложена в конце 1940-х годов американским лингвистом К.Пайком.

Имеются два базовых типа слоговых тональных систем: уровневые и контурные. В основе систем первого типа лежит противопоставление ровных тонов разных уровней (высокий, низкий, средний, возможны промежуточные уровни). Так устроены тоны во многих языках Африки и американских индейцев. В основе систем второго типа лежит противопоставление скользящих тонов (восходящий, нисходящий или их комбинации). Системы этого типа представлены слогоморфемными языками Юго-Восточной Азии (китайский, вьетнамский и др.).

В системах уровневого типа тональная конфигурация слова задается как цепочка тонов составляющих его слогов. Переходы между разными уровнями происходят на слогоразделах. Примеры минимальных контрастов из двух африканских языков (буквами H, L, M обозначены, соответственно, высокий, низкий и средний тональные уровни): havi (LH ‘поросенок’) – havi (HH ‘друг’; язык эве); akpa (HH ‘река’) – akpa (LH ‘первый’) – akpa (HM ‘он умирает’; язык эфик).

В языке может быть противопоставлено до пяти уровней тона. Согласно Пайку, с уменьшением числа уровней расстояние между ними увеличивается, поскольку тональный диапазон во всех языках является примерно одним и тем же, а противопоставленные тоны стремятся ко взаимному удалению.

В уровневых тональных системах наряду с ровными тонами могут присутствовать скользящие.

Тоны используются не только как средство лексического противопоставления, но также в грамматических функциях.

Кроме скользящих тонов, контурная система обычно содержит хотя бы один ровный тон – он задает исходный уровень, от которого отсчитывается тональное изменение. Например, в пекинском диалекте китайского языка имеется один ровный (высокий) тон и три скользящих тона: восходящий, нисходяще-восходящий и нисходящий; в примерах ниже они обозначены надстрочными индексами. В так называемых моносиллабических языках (см. СЛОГ) тон часто является единственным различителем смысла. Как и в уровневых системах, тон характеризует слог как целое и реализуется на всем его протяжении, что хорошо видно на интонограммах.

Слоговые тембры. В качестве интегральных свойств слога могут выступать и тембровые признаки. Именно так функционировали мягкость и твердость в древнерусском языке. На весь слог могут «расплываться» и другие тембровые признаки. Например, в американском варианте английского языка сужение глотки, сопровождающее артикуляцию звука [r], может распространяться на предшествующие звуки.

Просодия слова: цепочки слогов, составляющих слово, в большинстве языков объединяются в некоторую цельную структуру. Полнозначные слова в современных европейских языках имеют ясную ритмическую организацию: один из слогов фонетически выделен (является ударным), а другие уступают ему по силе (являются безударными). Таким образом, звуковой поток членится на некоторые ритмические кванты, объединенные вокруг ударных слогов. Имеются и другие средства фонетической интеграции слова, а тем самым – и отделения его от соседей. Чаще всего это тембровые просодии, охватывающие слово как целое, однако наиболее типичным просодическим средством словесного уровня является все же ударение.

Просодие предложения: слово «интонация» восходит к латинскому глаголу intono ‘громко произношу’. Обычно оно означает совокупность просодических характеристик предложения: тона, длительности, громкости и так называемой фонации (качества голоса). Предложение может распадаться на более мелкие компоненты – фонетические синтагмы, которые соответствуют синтаксическим или смысловым его частям. Фонетические синтагмы используют для своего оформления те же просодические характеристики, что и предложение.

Каждое из основных просодических средств может использоваться двумя способами: локально – в составе фразовых акцентов, которые реализуются обычно на ударных слогах, и интегрально – как общая характеристика интонационной группы.

1.3 Просодические средства

Просодическими средствами регулируется поток речи, экономятся языковые средства общения, они дополняют, замещают и предвосхищают речевые высказывания, выражают эмоциональные состояния.

Энтузиазм, радость и недоверие передаются высоким голосом. Так же довольно высоким голосом более широкого диапазона тональности, силы и высоты звуков передаются гнев и страх. Однако взаимосвязь между голосом и характером до сих пор однозначно не установлена.

Ясное и четкое произношение слов, отчетливое произнесение звуков, а также окончаний и частиц, то есть отчетливая артикуляция указывает на внутреннюю дисциплину, осознанную жизненную позицию, в то же время может быть отражением недостатка живости.

Замедляющаяся речь (и жестикуляция) свидетельствует о задумчивости, «включении» внутренних тормозов по поводу сказанного, потери уверенности, покорности из-за усталости или истощения сил. Заметные колебания скорости речи могут быть признаком уравновешенности, возбудимости человека.

Ускоряющийся темп речи (и жестикуляции) указывают на то, что говорящий весь погружен в предмет разговора, вдохновлен тем, о чем говорит.

Оживленная, бойкая (вплоть до торопливой) манера говорить, быстрый темп речи указывают на то, что собеседник человек темпераментный, импульсивный, живой уверенный в себе, беспрепятственно самовыражающийся (при ненарушенном течении речи). В то же время беспокойная, торопливая, беспорядочная манера говорить, почти всегда сопровождающаяся чрезмерным жестикулированием, срывающийся голос свидетельствует о робости (возможно только в данной ситуации), неуверенности или возбуждении, торопливости, непостоянстве, неуправляемости.

Хорошо подготовленный человек может по голосу определить, какое психологическое движение совершается в момент произнесения той или иной фразы, и, наблюдая за жестами в ходе речи, может определить, каким голосом говорит человек. Поэтому не нужно забывать, что иногда жесты и движения могут противоречить тому, что сообщает голос. Следовательно, необходимо контролировать данный процесс и синхронизировать его.

Богатство языка предоставляет человеку различные возможности для описания себя. Чем больше в языке человека слов и выражений, относящихся к его внутреннему миру, к особенностям его личности, тем более позволяет этот язык понять изменить себя, тем больше различий между собой и другими людьми он может заметить. Люди по-разному используют возможности, данные им языком. Руководитель должен знать последствия употребления им слов и выбирать те, что работают на созидание, а не на разрушение.

1.4 Функции просодии и интонации

Методы записи интонации. Метод Ч. Фрайза: нарисованная линия для фиксации мест подъёма высоты тона. Болингер: разновысокая печать Пайк: цифры, отражающие 4-уровневую шкалу. О,Коннор, Арнольд и др.: тонограммы.

Функции просодии. К наиболее характерным функциям просодии можно отнести следующие: коммуникативную (способность формировать коммуникативный тип высказывания), эмоционально-модальную, личностно-социальную, структурирующую, ритмообразующую, стилеобразующую. К числу наиболее изученных аспектов просодии следует отнести её коммуникативный аспект. Эмоционально-модальная функция просодии разработана меньше, чем коммуникативная, интерес к ней не угасает и в наши дни. Предпринято много попыток установить просодические корреляты эмоциональных моделей. Многие исследования дают основания полагать, что прямой и однозначной связи между эмоциональной и моделью и просодическими характеристиками нет и, вероятно, быть не может. Личностно-социальная функция просодии, т.е. способность просодии идентифицировать личность говорящего, его социальное положение, культурный уровень и т.д. изучена мало. Функции интонации Интонация является мощным средством коммуникации, поэтому основной её функцией является коммуникативная. Эта функция может реализоваться следующим образом: при структурировании информационного содержания текстового фрагмента с целью показать, какая часть информации является новой и которую нельзя воспринимать, как нечто само собой разумеющееся; а какой информацией слушатель уже владеет или может почерпнуть из контекста (данная информация). При определении речевой функции фразы, т.е. является ли она командой, вопросом, утверждением и т.д. При передаче коннотативного значения (отношения): удивление, раздражение, увлеченность, энтузиазм и т.д.

В эту группу относятся примеры, когда интонация подтверждает либо противоречит значении, передаваемому на грамматическом и лексическом уровнях. Например, смысл предложения Thanks for giving helping me yesterday может меняться от искреннего намерения поблагодарить до сарказма. При структурировании текста интонация, с одной стороны, разделяет текст на более мелкие единицы (фоноабзацы, фразы, интонационные группы), а с другой стороны объединяет эти мелкие составляющие в завершенный текст. При дифференциации смысла текстовых единиц (интонационных групп, фраз, иногда фоноабзацев), схожих по грамматическому оформлению и лексической структуре (эта функция называется дистинкивная или фонологическая) При описании определённого стиля устной речи (стилистическая функция).

Функции и средства интонации. Наиболее важная функция интонации связана с выражением цели высказывания: она характеризует его как сообщение, вопрос, возражение, обращение и т.д. (т.е. указывает на его так называемую иллокутивную функцию). Эта функция реализуется в основном с помощью тональных акцентов разных конфигураций. К ней примыкает еще одна функция – выражение оценок, в том числе экспрессивных (модальная функция). Она выражается различиями в интегральном уровне тона и фонационными средствами.

Важнейшим интонационным показателем является местоположение акцентов в предложении. Наличие акцента на слове указывает на его существенную коммуникативную функцию: акцент маркирует категории ремы, новой темы и фокуса противопоставления.

В предложении мы всегда имеем дело с множеством интонационно выражаемых семантических характеристик. Многообразию семантических комбинаций соответствует большое число разных интонационных фигур.

Кроме семантических, интонация выполняет и структурные функции: она осуществляет членение устного текста на предложения и синтагмы и указывает на положение частей внутри целого (сигналы завершенности/незавершенности). Функция членения особенно ярко проявляется в повествовательных текстах, где сильна тенденция разделить поток речи на соизмеримые во времени отрезки (так называемая изохрония).

Фонетические типы фразовых акцентов. Признаковые компоненты фразовых акцентов, по-видимому, являются универсальными. Однако языки различаются комбинациями этих средств и способами их функционального использования. При описании интонации конкретного языка обычно выделяется ограниченный набор наиболее частых фигур. Так, система описания русской интонации, предложенная для целей преподавания русского языка как иностранного Е.А.Брызгуновой и ставшая в этой области стандартной, включает в себя пять базовых единиц (так называемых интонационных конструкций – ИК), обслуживающих основные типы высказываний. Ниже следует их перечисление (подчеркнуты гласные ударных слогов, на которых реализуются интонационные признаки).

Глава 2. Речевая тональность и методика в просодии английского и русского языков

2.1 Просодия английского и русского языков

Изучением просодических закономерностей, определяющих степень завершенности повествовательных фраз, занимались многие исследователи как в контексте, так и вне его. При этом степень завершенности фраз описывалась ими в традиционных терминах шкал и тонов, а тональная связь мелодических интервалов в их акустических портретах во внимание не принималась.

Данный подход можно считать вполне объективным в том случае, если тональность, в которой реализуется мелодика интонационнопросодической модели, трудно ощутима. Но поскольку в их исследовательском корпусе, вне всякого сомнения, могли встретиться модели, строящиеся на опорных нотах повествовательности, можно предположить, что выводы авторов, занимавшихся исследованием данной проблемы, являются неполными.

Для доказательства существования напряженности, возникающей в сознании коммуниканта, при оценке степени завершенности повествовательных фраз можно было бы воспользоваться традиционной экспериментально-фонетической методикой с непременным участием информантов, но мы решили пойти другим путем, поскольку нас в большей мере интересовали возможности интеграции наших выводов с выводами других исследователей, в которых чисто эмпирически могла отразиться наша концепция. В этом смысле особый интерес должна представить работа Крюковой О.П., в которой выявляется соотношение ЧОТ и уровня интенсивности при полной каденции и ее неполном варианте (полукадансе). Как удалось установить исследователю, уровень ЧОТ при полной каденции понижается одновременно с падением интенсивности до минимума; при неполной каденции понижение ЧОТ сопровождается повышением интенсивности.

Но в работе Крюковой О.П. эта закономерность только зарегистрирована, а не объяснена. Наша концепция вносит ясность в причины возникновения описываемого явления, которое можно трактовать как отражение степени иллюзорной напряженности сознания в дистрибуции реальной интенсивности в тональной системе, свойства которой в дальнейшем распространились на шкально-терминальную.

Из данного факта можно сделать вывод о том, что поскольку в шкально-терминальной системе причинно-следственная связь между дистрибуцией интенсивности и причиной, ее порождающей, отсутствует из-за отсутствия самой причины, своеобразие дистрибуции интенсивности в ней следует считать копией, имитацией тональной, примат которой в данном случае является бесспорным.

Отражение тональных закономерностей в речевой просодии заставляло многих режиссеров и актеров обращаться к музыке с ее строгими мелодическими понятиями для совершенствования своей сценической речи. И, наоборот, следуя реалистическим традициям русского вокального искусства, певцы обращались к бытовым интонациям для придания большей убедительности трактовке оперных образов. Из этих фактов развития истории искусства речи следует, что в русской просодии возможно реальное раздельное существование тональной и шкально-терминальной систем с четким функциональным различием в сфере разговорной и сценической речи.

В британской просодии тональная система практически слилась с шкально-терминальной, чему мог способствовать быстрый темп разговорной речи, в котором точное воспроизведение опорных нот тональности затруднено инерционностью голосовых связок. Поэтому в числе нормативных, например, в пособии Ви-томской В.Н. фигурируют мелодии как мажорных, так и минорных видов.

2.2 Интонация, мелодика и темп речи

Почти две тысячи лет назад Квинтилиан утверждал, что главное не в том, о чём говорят, а в том, как об этом говорят. Возможно, что он допустил преувеличение, но сквозь него просвечивает истина. Суть её в том, что устная речь, кроме текста, содержит в себе ещё подтекст, подспудный смысл, который выражается интонацией. Именно в ней-то часто и заключается подлинный смысл сказанного, а не в самих словах.

Вследствие этого хорошая речь отличается от плохой не только своей композицией, построением фраз, подбором слов, но и богатством интонационных оттенков.

В повествовании рекомендуется чаще прибегать к вопросам. Этот нехитрый приём внесёт разнообразие в ритмику вашего выступления.

Логическое ударение. Ударением, как известно, называют выделение голосом слога или слова силой голоса или повышением тона. Второй случай как раз и есть логическое ударение. В зависимости от того, какое слово мы выделим голосом, воспринимается смысл высказывания и предопределяется реакция на него собеседника, слушателей.

2.3 Пунктуация как отражение просодии в письменной речи

Сведения об употреблении знаков препинания в различных учебных пособиях отличаются. Поэтому предлагается при расстановке знаков препинания здравым смыслом; советуют прочесть вслух написанное и только потом в соответствии с тем, что слышится. Знаки препинания на письме отражают не только синтаксическое строение высказывания, сколько его декламационно- психологическое расчленение. Благодаря отсутствию строгих правил, пишущие вправе избирать такую расстановку знаков, которая наиболее полно вырежет стилистические оттенки речевого произведения.

В основном пунктуация английского и русского языков совпадают, обычно затруднение вызывает только употребление апострофа и запятой.

Точка, вопросительный и восклицательный знак ставятся в конце предложений.

Также точка ставится после аббревиатур и инициалов имен, хотя в последнее время это наблюдается все реже (NHL, BBC).

Точка обычно ставится в конце таких сокращений, как re. (regarding), prof. (professor), dep. (departure), arr. (arrival) и др.

Кроме этого, точка никогда не используется в заголовках:

USA to Support Ecotourism

Кавычки выделяют прямую речь и названия. Также кавычками на письме можно подчеркнуть какое-либо слово:

Were you really «ill» or just skipped your classes?

В английском языке знак препинания в конце прямой речи ставится внутри кавычек:

Скобки используются для включения пояснений и уточнений.

Gross Domestic Product has increased by 7% (see Table 1).

Обычно знак препинания ставится после скобок, кроме случаев, когда он явно относится к их содержанию:

I glanced on his Ferrari (what a beauty!) and started the conversation.

Квадратные скобки обычно используются в книгах и газетах, где добавляют в цитату некий комментарий или разъяснение, которых там изначально не было:

Head of XYZ Inc. added, that “It [the financial crisis] poses no threat for the future of the company.”

Точка с запятой разделяет простые предложения с составе сложносочиненного, если они не разделены союзом:

The engine started; the bus set into motion.

Для того, чтобы определить, можно ли в каком-либо сложном предложении употребить точку с запятой, нужно спросить себя, можно ли разбить его на простые:

The engine started. The bus set into motion.

Двоеточие используется перед разъяснениями, перечислениями, цитатами и иногда прямой речью (если она достаточно длинная):

I decided not to argue: it was no use.

Апостроф может указывать на сокращенную форму слов (don’t, didn’t и т. д.) или родительный падеж существительных.

Robert’s room, dog’s toy

Тире (в отличие от более короткого дефиса, используемого внутри слов – mother-in-law) отделяет в предложении дополнительную информацию или комментарии, которые прерывают естественный поток речи. В таких случаях тире с обеих сторон отделяется пробелами:

We saw all kinds of goods – carpets, ceramics, fabrics.

Косая черта, «слэш» (/), разделяет предлагаемые варианты, а также используется в соотношениях, веб-адресах и при указании на отрезки времени:

В своем коммуникативном аспекте интонация имеет следующие значения:

1. Интонация является средством членения речи на предложения. Это особенно важно в чтении, которое в наше время благодаря развитию радио и телевидения играет огромную роль. Отсюда вытекает, в частности, важность связи между знаками препинания на письме и интонацией, подробно исследованной Николаевой.

2. Интонация участвует в различении коммуникативных типов предложения, являясь иногда единственным средством так называемого общего вопроса (ср.: “Петр идет домой.” и “Петр идет домой?”). 3. То же можно сказать и об актуальном членении предложения. Так, в зависимости от выделенности логическим ударением слова “Петр” или слова “домой”, соответственно то или иное из них будет обозначать новое (рему), что сообщается о данном (теме). Следовательно, в первом случае предложение будет означать, что именно Петр, а не кто-либо иной идет домой, а во втором — что он идет домой, а не куда-нибудь в другое место.

4. Только интонацией осуществляется деление на синтагмы, что определяется смыслом и связано с выражением того или иного члена предложения. Если, например, в предложении: “Я развлекал его стихами моего брата” поставить границу первой синтагмы после слова “его”, то оно будет прямым дополнением; если же поставить ее после слова “стихами”, то прямым дополнением будет “моего брата”.

5. Интонация отмечает, является ли данный отрезок речи конечной или неконечной синтагмой (ср.: “Он возвращается домой” и “Он возвращается домой, когда наступает вечер”).

Интонация как таковая лишь косвенным образом выражает синтаксическую роль того или иного слова или синтагмы. Из признания автономности интонации следует, что в языках должен быть известный набор интонационных моделей или, иными словами, интонация должна быть дискретной в парадигматическом плане. Такая точка зрения является в настоящее время господствующей. Единого термина для обозначения интонационной единицы не существует так же, как и общепризнанного определения ее. Ее называют и интонационным контуром, и интонационной конструкцией, и интонемой: у американских дескриптивистов она называется в одних случаях фонемой тона, в других — фонемой-завершителем.

Количество таких интонационных единиц в разных языках, естественно, может не совпадать, но и для одного языка разные авторы устанавливают различное число их. Так, у Пешковского можно насчитать более 20 таких единиц в русском языке. Брызгунова же различает всего 7 основных интонационных конструкций. В общем можно сказать, что вопрос об интонационных единицах остается еще теоретически не разработанным, поэтому нет и ясных критериев их различения.

1. Алхазишвили А. А. Объективность существования языка. — М.: Просвещение, 2008.

3. Удовиченко Е. О. Слово о языке и речи- Волгоград: ООО «Экстремум», 2004.

11. Китайгородская Г. А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам. — М.: Просвещение, 2006.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Вашему вниманию представлен план-сценарий и анализ современного урока английского языка в 7 классе по теме «Британские традиции». Данный урок является уроком усвоения новых знаний по предложенной теме.

Данный тест содержит 15 вопросов с вариантами ответов для итогового контроля в 7 классе.

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования на основе Примерной программы основного об.

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 5 классе общеобразовательных учебных организаций на основе линии УМК «Forward» (5–9 классы) под ред. М. В. Вербицко.