Система фонем в немецком языке

Система согласных фонем немецкого языка

Система немецких согласных, так же как и русских строится по принципу двойного членения. Во-первых, согласные различаются по месту образования преграды в надставной трубе (Ansatzrohr), во-вторых, по способу преодоления этой преграды. Исходя из этого, в немецком языке различают следующие группы согласных фонем:

· смычно-взрывные: [b, p, d, t, k, g ]

· щелевые: [f, v, s, z, C, j, x, S, h, Z]

· смычно-щелевые: [pÙf, tÙs, tÙS ]

· смычно-проходные:[m, n, l, Î]

· дрожащие: [r, R]

Согласные фонемы делятся также по месту образования на:

· губные: [b, p, m, f, v, pÙf, ]

· переднеязычные: [ t, d, s, z, S, l, n, tÙs, tÙS ]

· среднеязычные: [C, j ]

· заднеязычные: [k, g, Î ]

· язычковые: [R, x ]

· гортанный звук [h].

В произнесении согласных звуков могут участвовать также и голосовые связки. В результате активности голосовых связок при артикуляции согласных звуков в гортани может возникать тон, к которому может присоединяться шум. В соответствии с тем, как в составе согласных сочетаются шум с тоном, различают глухие, звонкие согласные, а также сонанты.

Глухие звуки состоят только из шума и произносятся без участия голосовых связок: [p, t, k, f, s, C, x, h, S ].

Звонкие согласныесостоят из шума и тона с преобладанием шума:

[b, d, g, v, z, j ].

Сонантысостоят из тона и шума с преобладанием тона: [m, n, l, r, Î]

Особенности немецких согласных

—Немецкие глухие согласные [p, t, k ] произносятся более энергично, чем русские. Вследствие энергичного выдоха и большего мускульного напряжения немецкие глухие согласные произносятся с придыханием (аспирацией).

· Звонкие согласные в немецком языке являются полузвонкими, в отличие от русских. Кроме того, немецкие звонкие согласные оглушаются не только в конце слова, как в русском, но и в конце морфемы, напр. Tag, Abreise.

· В немецком языке есть только ассимиляция по глухости, в отличие от русского, где возможна также ассимиляция по звонкости, напр, «сделать», «просьба».

· немецкие сонанты произносятся с большей напряженностью и более длительно, особенно после кратких гласных;

· в отличие от русского языка в немецком языке нет противопоставления согласных звуков по твердости и мягкости. Частично смягчаются только заднеязычные согласные [k, g, Î ]перед гласными переднего ряда и после них, напр. Glück, Stück. Система согласных русского языка насчитывает значительно большее количество фонем, что достигается за счет наличия в русском языке признака твердости и мягкости.

Система согласных немецкого языка представлена в табл.1.

Система немецких согласных*

Фонема и система фонем немецкого языка

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2012 в 06:09, курсовая работа

Краткое описание

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ стр.

ГЛАВА 1.Фонема как сегментная единица немецкого языка

1.1 Понятие о фонеме

1.2 Состав фонем

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГЛАВА 2. Система фонем немецкого языка

2.1 Система гласных фонем

2.2 Система немецких согласных фонем

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Файлы: 1 файл

Документ MicroКУРСОВАЯsoft Word.doc

Большинство авторов и все орфоэпические словари считают немецкие дифтонги монофонемными. Противоположную позицию занимает известный польский германист Н. Морцинец. Он пользуется методом минимальных пар и, анализируя квазиомонимы типа [hais] heiß и [haus] Haus, делает вывод, что различие между этими словами обеспечивается гласными i и u; следовательно, они отделяются от а как самостоятельные фонемы, а дифтонги—бифонемы. Точка зрения Н. Морцинеца была принята в книге «Немецкий язык» и в книге Г. Мейнхольда и Э. Штока «Фонология современного немецкого языка».

О немецких дифтонгах мы можем сказать, что нет ни одного случая, когда их компоненты разделялись бы морфемной границей. Одного этого достаточно для доказательства их монофонемности,

Для наглядности полезно будет сравнить их, например, со сходными русскими фонетическими единицами. Русские [ai], [ei], [oi], например, в словах /ci’taj/ читай, /nа’l’ej/ налей, /poj/ пой являются падающими дифтонгами, как и немецкие /ае/, /ао/, /oø/. Морфемный анализ показывает, что первые компоненты этих дифтонгов в приведенных словах относятся к корню. Второй компонент (полугласный [i], являющийся аллофоном фонемы /j/ — это один из алломорфов суффикса повелительного наклонения, употребляемый после гласных. Другой алломорф этого суффикса—гласный [i], употребляется после согласных, например, в /s’i’d’i/ сиди, /pro’s’i/ проси и т. п. Подобные факты свидетельствуют о том, что русские дифтонги в отличие от немецких бифонемны.

Компоненты немецких дифтонгов ни в каких фонетических условиях не могут быть разделены на два слога. И в таких словах, как Seite, Pflaume, heute, т. е. там, где за дифтонгом следует согласный, и в словах с гласным после дифтонга, подобных leihen, Trauung, bauen слоговая граница проходит после дифтонга: /’lае-ən/, /trаo-uη/, /bao-ən/.

Классификация немецких гласных фонем представлена в табл. 4 (приложение 1); в табл. 5 (приложение 1) дана для сравнения система русских гласных.

Фонема выполняет в языках функцию различения слов; но эта функция фонемы всегда находится в ряду других средств — значения, грамматической формы, употребления и пр., отличающих в системе языка одно слово от другого. Поскольку слово — единство значения и способа выражения этого значения, то звучание слова неотделимо от самого слова, как, скажем, неотделим характер человека от самого человека.

ГЛАВА 2. СИСТЕМА ФОНЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Фонологическая система немецкого литературного языка

Основные черты фонологической системы единого немецкого литературного языка прослеживаются уже в 14 в. в фонологической системе восточносредненемецкого варианта литературного языка. В течение 17 в. завершается формирование фонологической системы общенационального литературного языка в ее основных чертах. Общенемецкую значимость эта система получает в период с 16 по 18 века в той мере, в какой восточносредненемецкий утрачивает связь со своим диалектным ареалом и завоёвывает общенациональное признание в конкурентной борьбе с другими региональными вариантами литературного языка.

Вокализм. Система гласных фонем восточносредненемецкого языка характеризовалась объединением средне- и южнонемецких характерных особенностей:

1. К средненемецким явлениям, чуждым как южнонемецкому, так и швейцарскому вариантам литературного языка, относится монофтонгизация ie, uo, üe в ie[i:], u, ü, например: lieb, guot, grüezen > lieb, gut, grüßen.

Язык венской имперской канцелярии и южнонемецких книгопечатников имел в то время старые дифтонги ie, uo, ue, что соответствовало произношению дифтонгов ie, uo, üe; баваро-австрийские диалекты имели из-за отсутствия в них лабиализации дифтонги ie, ue, ie, ср.: lieb, guet, griezn, а алеманские диалекты – ia, ua, ia, ср.: liab, guat, griazn.

2) Из южнонемецких явлений восточносредненемецкий язык перенял:

а) дифтонгизацию долгих гласных верхнего подъема î, û, iu в ei, au, eu, например: mîn, niuwez, hûs > mein, neues, Haus.

б) расширение старых дифтонгов ei, ou > ei[ae], au, напр.: ein, Auge.

3. Общенемецкий характер (за исключением швейцарского немецкого) имело удлинение старых кратких гласных в зависимости от характера слога, например: geben, er, Name.

Одной из существенных характерных черт восточносредненемецкого в отличие от южнонемецкого было сохранение безударного ев приставках и во флексии, например:behalten, genommen, schönes, Name, тогда как в южнонемецких bhalten, gnommen, schöns, Nam. Cинкопа и апокопа безударного е в южнонемецком привела к значительным отклонениям также и в формообразовании существительных, прилагательных и глаголов. »е Saxonum» или «Лютеровское е» с большим трудом утверждалось на юге Германии, этому препятствовали прежде всего конфессиональные предубеждения.

При формировании фонологической системы общенемецкого литературного языка восточносредненемецкий вариант в некоторых словоформах уступил южнонемецкому и западнонемецкому влиянию:

а) влиянием южнонемецкого варианта литературного языка объясняется вытеснение некоторых палатализованных форм непалатализованными, например: вместо omd. gleuben, teufen, Heupt, встречающихся у Лютера, в литературном языке утвердились южнонемецкие glauben, taufen, Haupt, а также drucken, Rucksack.

б) под влиянием западнонемецких, прежде всего восточнофранкского диалектов в литературный язык проникают лабиализованные гласные ö,ü, которые чужды восточносредненемецкому и основной массе южнонемецких диалектов. В литературном языке укореняются под влиянием этих диалектов многие словоформы с неорганической лабиализацией, например: свн. zwelf – нвн. zwölf; leffel > Löffel; helle > Hölle; leschen > löschen, wirde > Würde, wirze> Würze, flistern > flüstern.

Консонантизм. Восточносредненемецкая система согласных фонем характеризовалась усвоением второго, верхненемецкого передвижения согласных в том объеме, который определяет почти без исключения состояние второго передвижения в общенемецком литературном языке. Только последовательное проведение передвижения p>pf литературный язык обязан южнонемецкому влиянию, так как восточносредненемецкий имеет p>pf(f) только в начале слова, например: pfund (fund), в середине слова p остаётся непередвинутым, например: appel.

Другими характерными признаками восточносредненемецкой фонологической системы следует назвать: а) переход chs > ks в таких словах как sechs, wachsen и др., б) последовательное проведение фонемы [∫] в звукосочетаниях schm, schn, schl,schw уже во времена Лютера, тогда как южнонемецкий вариант литературного языка имеет все еще sm, sn, sl, sw, например: swalb – Schwalbe и др.

III часть. Историческая грамматика

А. Морфология

Вводные замечания

Морфология представляет раздел грамматики, изучающий изменение слов в предложении. В морфологии исследуются образование, изменение, значения и употребление грамматических форм языка. Грамматические формы могут быть образованы разными способами. Обычно различают синтетическое, аналитическое и супплетивное формообразование.

Помимо суффиксации, или так называемой внешней флексии, в древненемецком языке значительно развита также внутренняя флексия, т.е. чередование звуков в корне. Различается чередование гласных и чередование согласных звуков. Аблаут, умлаут, преломление (Brechung) – это разные виды чередования гласных, выполняющие определённые грамматические функции.

Грамматическим чередованием согласных по закону Вернера является чередование d/t; h/g; f/b; s/r в формах сильных глаголов, например: ahd snîdan – sneid – snitum – gisnitan; and. ziohan – zôh – zugum – gizogan.

Аналитическое формообразование в древненемецкий период не было развито, лишь в конце древневерхненемецкого периода возникают первые аналитические формы: временные формы: перфект и плюсквамперфект, а также формы страдательного залога.

Способы формообразования рассматриваются в морфологии в соответствии с лексико-грамматическими разрядами слов – частями речи. В немецком языке в древний период его развития существуют в основном те же классы слов, что и в современном немецком языке, а именно, знаменательные части речи:

I. Имена: 1) существительное, 2) прилагательное, 3) числительное;

VI. Служебные слова или части речи: 1) предлоги, 2) союзы, 3) частицы, 4) артикль;

Поскольку основным вопросом исторической морфологии является главным образом развитие грамматических категорий, она имеет дело не со всеми частями речи, а прежде всего с теми, которые обладают грамматическими категориями. К таким частям речи принадлежат: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол и наречие.

Система фонем немецкого языка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Сентября 2012 в 08:07, курсовая работа

Описание

звуковая система необходимый и важный элемент структуры языка, причём такой её элемент, без изучения которого невозможно изучение грамматического строя языка и словарного состава. Известно, что изучение структуры языка является важной задачей языкознания.

Содержание

ГЛАВА 1.Фонема как сегментная единица немецкого языка

1.1 Понятие о фонеме

ГЛАВА 2. Система фонем немецкого языка

2.1 Система гласных фонем

2.2 Система немецких согласных фонем

Работа состоит из 1 файл

Документ MicroКУРСОВАЯsoft Word.doc

ГЛАВА 1.Фонема как сегментная единица немецкого языка

1.1 Понятие о фонеме

ГЛАВА 2. Система фонем немецкого языка

2.1 Система гласных фонем

2.2 Система немецких согласных фонем

Однако на самом деле выделение отдельных звуков в потоке речи вовсе не определяется только звучанием. Одно и то же звучание носителями разных языков оценивается с точки зрения звукового состава по-разному: корейцы не заметят отличия р от л, арабы о от у, для французов в словах вес и весь как разные звуки будут оценены гласные, а не конечные согласные; и носители очень многих языков не смогут услышать разницы между налет и нальет.

Следовательно, выделение отдельных звуков и оценка их как одинаковых или разных зависит от особенностей языкового строя.

Чтобы определить, сколько разных звуковых единиц используется в языке, необходимо решить две задачи: 1) разделить поток речи на отдельные звуки – минимальные звуковые отрезки; 2) определить, какие звуки нужно рассматривать как одинаковые, а какие различать.

Актуальность: звуковая система необходимый и важный элемент структуры языка, причём такой её элемент, без изучения которого невозможно изучение грамматического строя языка и словарного состава. Известно, что изучение структуры языка является важной задачей языкознания. Это значит, что в состав этой важной задачи входит также изучение звуковой системы языка.

Цель: заключается в изучении особенностей гласных и согласных фонем в немецком языке.

Объект: изучение фонем в немецком языке

Предмет: изучение фонем немецкого языка и их особенностей, характеристик и различий с помощью сопоставления с русским языком.

Для выполнения поставленных целей необходимо последовательно решить следующие задачи:

— рассмотреть понятие фонема;

-изучить состав гласных фонем немецкого языка;

-изучить состав согласных фонем немецкого языка;

— дать общую характеристику фонемам немецкого языка;

ГЛАВА 1. ФОНЕМА КАК СЕГМЕНТНАЯ ЕДИНИЦА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

1.1 Понятие о фонеме

Обычно мы рассматриваем звук речи как материальное явление: с точки зрения акустических свойств и устройства воспроизводящих его так называемых речевых органов. Но сейчас нам необходимо рассмотреть ту роль, ту функцию, которую выполняет звук в процессе речевого общения, другими словами, его социальное, общественное значение.

В живой речи произносится очень много разнообразных звуков. Но в каждом данном языке эти разнообразные звуки объединяются в сравнительно небольшое и строго определенное количество звуковых типов, называемых фонемами.

Лев Владимирович Щерба был основателем Ленинградской Фонологической школы, стоял у истоков образования такой науки как фонология. Л.В. Щерба поддерживал мысль Бодуэна де Куртенэ о существовании в языке таких фонетических единиц, которые не совпадают с акустическими или физиологическими единицами. Эти единицы, по мнению Щербы, являются результатом психической деятельности. Придерживаясь на ранних этапах своей деятельности психического объяснения сущности фонетических единиц, Л.В. Щерба и задачу фонетики как науки видит в исследовании звуковых представлений речи. Но в отличие от Б.де Куртенэ Щерба привносит смысловой момент в определение фонемы. Он определяет фонему как кратчайшее общее фонетическое представление данного языка, способное ассоциироваться со смысловыми представлениями и дифференцировать слова, причем фонема может выделяться в речи без искажения фонетического состава слова.

Русской науке принадлежит приоритет первой формулировки теории фонем и введения этого термина в лингвистический обиход с 80-х гг. XIX в. Возникновение теории фонем связано с деятельностью Казанской лингвистической школы, где работали И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845–1929) и Н. В. Крушевский (1851– 1887). Этими учеными (особенно Бодуэном де Куртенэ) были разработаны основные положения о фонемах как компонентах морфем, о многообразии звуков, объединяемых в одну фонему – «общее представление о звуке», об изменениях (дивергенции) и чередовании (альтернациях) фонем. Хотя психологические объяснения Бодуэна не могут быть приняты, но его лингвистические анализы заложили прочный фундамент фонологии.

За последние 30–40 лет на тему о фонемах написано очень много, но все же ученые не пришли к единому мнению по этому вопросу.

Понятия «фонема» и «звук речи» не совпадают, так как фонема может состоять не только из одного звука (например, три фонемы в трех звуках слова ура), но и из двух звуков (например, настоящие дифтонги [ai], [oi], [au] в английском: fly [flai] – «летать», boy [boi] – «мальчик»,house [haus] – «дом», или в немецком: Eisen [aizen] – «железо», heute [hoite] – «сегодня», Haus [haus] – «дом»);- могут и две фонемы звучать в виде одного звука, например [ш:ыт’] – сшить, где один звук «долгое ш» объединяет фонему [с] из приставки и фонему [ш] корневую, ср. рыть – срыть, где фонема [с] звучит как отдельный звук. Фонемы– это минимальные единицы звукового строя языка, служащие для складывания и различения значимых единиц языка: морфем, слов.

Термином «фонема» в языкознании обозначается кратчайшая линейная единица звукового строя языка.

Следовательно, выделение отдельных звуков и оценка их как одинаковых или разных зависит от особенностей языкового строя.

В живой речи произносится очень много разнообразных звуков. Но в каждом данном языке эти разнообразные звуки объединяются в сравнительно небольшое и строго определенное количество звуковых типов, называемых фонемами.

Фонема как единица звуковой системы данного языка определяется противопоставлением с другими звуками этого языка в одинаковых произносительных условиях. Это означает, что данное слово должно отличаться от другого слова (или нескольких других слов) только этим звуком при прочих равных условиях. Так, например, сопоставлением ряда слов мал— мол— мул— мыл, ком— кум, сам — сом, сон — сын и т. п. устанавливается наличие в звуковой системе русского языка шести гласных фонём а, е, и, о, у, ы, а сопоставление слов мол — мёл, тук— тюк и т. п. убеждает нас в наличии в русском языке твердых и мягких фонем [м м’ л п’].

Подобным сопоставлением определяется фонемный состав каждого языка.

В немецком языке долгий гласный в безударном слоге, сохраняя качество, теряет длительность, поэтому мы говорим, что в безударном слоге выступает полудолгий вариант долгого гласного.

Из сказанного следует, что одна и та же фонема может звучать по-разному в зависимости от того положения в слове, которое она занимает, и мы различаем основной оттенок, ради краткости называемый просто фонемой, и другие, не основные, называемые оттенками или вариантами. Положения фонемы в слове — в начале, конце, середине слова, между гласными, рядом с глухими или звонкими согласными, под ударением или без ударения и т. п.— называются позициями. Позиция, в которой фонема (основной оттенок) слышна наиболее отчетливо, называется сильной; позиция, в которой выступает один из вариантов фонемы, называется слабой.

Для немецких гласных сильной позицией будет положение в ударном слоге после согласного (т. е. без нового приступа), для согласных—между любыми гласными.

Влияние позиций на произнесение той или иной фонемы не совпадает не только в разных языках, но и в диалектах одного и того же языка. Так, например, в слове «день» «д» перед «е»смягчается, а само «е» перед мягким [н’] произносится как узкий гласный; если произнести это слово не смягчая «д» и с широким гласным вместо узкого, то получится непривычное для нашего слуха звучание [дэн’], которое мы воспримем как „акцент», чуждый нашим произносительным нормам. А если мы в слове «дома» произнесем безударное о без качественной редукции, мы отнесем такое произнесение к севернорусским окающим диалектам.

Часто возникает вопрос, могут ли варианты разных фонем полностью совпадать? Так, например, безударные гласные двух разных слов «леса» [льса] и «лиса» [ль с а] звучат совершенно одинаково; следует ли их различать на том основании, что первый — безударный вариант фонемы [э], а второй — фонемы [и].

Немецкий звонкий согласный [b] имеет варианты: полузвонкий и глухой. В слове leben выступает фонема в основном варианте, в слове bald — полузвонкий вариант [b], в слове halb — глухой вариант, совпадающий по звучанию с глухой фонемой [р]. Нужно ли считать, что у фонемы [b] есть глухой вариант [р] или, проще сказать, что в исходной позиции звонкая фонема [b] чередуется с глухой фонемой [р]. На этот счет существует две различные точки зрения.

По мнению академика Л. В. Щербы и его учеников, к оценке вариантов, входящих в звуковой состав данного языка, следует подходить с чисто фонетической стороны, поэтому нет никакой необходимости различать звуки, акустические характеристики которых полностью совпадают, как варианты разных фонем. Следовательно, в безударных слогах слов леса и лиса мы произносим одну и ту же фонему [и], а в конечной позиции слова halb мы имеем дело с глухой фонемой [р], которая в других формах этого слова чередуется со звонкой фонемой [b].

Другую точку зрения защищает так называемая „ново- московская» школа (проф. А. А. Реформатский, проф. Р. И. Аванесов и др.). Новомосковская школа исходит из морфологической структуры слова и считает поэтому необходимым различать безударные гласные слов леса — ласа как варианты разных фонем на том основании, что корни “лес- —лас-“ различаются именно этими фонемами. A halb же конечное [b] в слове halb следует считать глухим вариантом звонкой фонемы [b], поскольку в звуковом составе этого слова в сильной позиции выступит звонкое [b].

Обозначение одной и той же фонемы разными буквами создает дополнительную трудность при обучении правописанию; наоборот, привычка анализировать конечное b как глухой вариант фонемы [b] способствует закреплению графических навыков

Люди, пользуясь языком, постоянно вносят в него какие-то инновации. Этого требует развитие социальных отношений, культуры, науки, техники. В области лексики новое вносится сознательно. Для новых понятий создаются новые слова или переносятся старые наименования. В грамматике и, особенно в фонетике процесс эволюции протекает гораздо медленнее, но и здесь изменения происходят постоянно.

Особенности фонологической системы немецкого языка

В процессе изучения иностранного языка учащиеся сталкиваются со многими трудностями. Сравнительный анализ двух фонологических систем позволяет выделить трудности, возникающие при изучении фонетических явлений.

В методической литературе выделяют:

1) Фонемы, совпадающие в двух языках;

2) Фонемы, имеющие черты сходства, но не совпадающие полностью;

3) Фонемы, отсутствующие в одном из языков [].

Самым легким для усвоения считаются фонемы первой группы. Усвоение второй группы фонем усложняется переносом и интерферирующим влиянием сходных, но не совпадающих полностью фонетических элементов.

Важнейшими отличиями немецких фонем от русских являются

• Долгота и краткость немецких гласных.

• Твердый приступ гласных.

• Непалатализированное произнесение согласных перед гласными переднего ряда [i:], [i]; [у:], [у].

• Аспирация глухих согласных фонем [р], [t], [k].

• Ударение (в сложных словах, в словах с оделяемыми и неотделяемыми приставками).

• Фразовые ударения (безударная позиция артикля, отрицания, предлогов, союзов, личных и возвратных местоимений).

• Интонация (простого, побудительного и вопросительного предложения: с вопросительным словом и без него, сложно сочинённого и сложно подчинённого предложения).

Работа над всеми этими явлениями, так или иначе, предусмотрена в действующих УМК по немецкому языку.

В курсе начального обучения решаются следующие задачи: []

• Правильно произносить звуки изолированно в составе слова, словосочетания, в потоке речи.

• Сознательно управлять воспроизведением звуков, не имеющих аналогов в родном языке.

• Изолированно, в слове, словосочетании, в потоке речи различать звуки на слух.

2. Формировать ритмико-интонационные навыки, то есть интонационно и ритмически правильного оформления речи и понимание речи других. Ожидаемый результат – ученики способны:

• Правильно воспроизводить интонацию изучаемого языка, выражая при этом различные эмоциональные оттенки.

• Различать интонационную структуру фраз иноязычной речи.

С точки зрения акустики все звуки в природе, в том числе и звуки речи, представляют собой колебания частиц воздуха, которые возникают в результате колебания какого-либо упругого тела или заключенного в полом сосуде воздуха.

Звуки, источником которых являются периодические (равные по длительности) колебания, называются тонами.Звуки, появляющиеся вследствие непериодических колебаний, т.е. колебаний разной длины, называются шумами.При образовании звуков речи используются как тоны, так и шумы. С акустической точки зрения гласные представляют собой тоны, согласные — шумы.

Шум возникает в месте преграды, создаваемой каким-либо активным органом в надставной трубе. При преодолении преграды воздушной струей возникают непериодические колебания, которые и дают шум.

Тон голоса образуется путем периодических колебаний голосовых связок. Эти колебания сообщаются воздушной струей, выдыхаемой из легких. Голосовые связки колеблются не только всей массой своего тела, но и отдельными частями. В результате колебания всей массы тела возникает самый сильный и низкий, так называемый основной тон.

Общая характеристика гласных звуков

В основе гласного всегда лежит голос. Гласный — это открытый звук, так как выдыхаемая струя воздуха на своем пути через резонаторы не встречает преград и проходит спокойно через надставную трубу. В области надставной трубы гласные получают свою окраску — тембр. Двигаясь, активные органы изменяют объем и форму резонатора (в первую очередь полости рта), и таким образом образуются разные звуки.

При обучении произношению надо помнить, что:

1) гласный звук образуется при свободном проходе звуковой волны через надставную трубу;

2) гласный звук — результат напряжения всего речевого аппарата (начиная с голосовых связок и заканчивая губами);

3) гласный — маловоздушный звук: сила выдоха при произнесении гласного меньше силы выдоха при произнесении согласного. Удостовериться в этом можно следующим образом: поднесите ладонь ко рту и произнесите сначала любой гласный звук, а затем, например, звук «в». Вы почувствуете, насколько сильнее струя выдыхаемого воздуха во втором случае.

Система гласных звуков немецкого языка насчитывает 15 монофтонгов и 3 дифтонга.

· По длительности различают долгие и краткие гласные.

|

· По степени открытости различают открытые и закрытые гласные.

Долгие гласные, как правило, являются закрытыми, а краткие — открытыми. Исключения составляют долгий открытый [е:] и долгий открытый [а:].

|

· По положению языка в горизонтальной плоскости гласные делятся на звуки переднего и заднего ряда. Гласные переднего ряда произносятся с продвижением языка вперёд. При произнесении гласных заднего ряда язык оттянут назад.

|

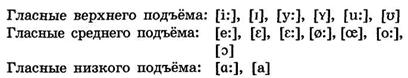

· По степени подъёма спинки языка к нёбу различают гласные верхнего, среднего и низкого подъёма. При артикуляции гласных верхнего подъёма спинка языка поднята максимально высоко, а щель между спинкой языка и нёбом очень узкая. Соответственно при артикуляции гласных среднего и низкого подъёма спинка языка поднимается не настолько высоко, образуя с небом более широкую щель.

|

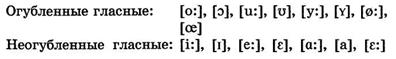

· По участию губ в артикуляции гласные делятся на огубленные и неогубленные. Огубленные гласные произносятся с интенсивным

|

Выпячиванием округленных губ вперёд, неогубленные — с нейтральным положением губ.

Систему гласных немецкого языка можно представить в виде так называемого треугольника или четырехугольника гласных, отражающего все вышеперечисленные характеристики.

Термин «треугольник гласных» используется в отечественных работах по немецкой фонетике (см. работы Шишковой Л.В., Бибина О.А. – см. Приложение 1).

Вокруг левой вертикальной черты сгруппированы гласные переднего ряда, вокруг правой – гласные заднего ряда. Три горизонтальных уровня отображают степени подъема: верхний, средний и низкий. Огубленные гласные расположены справа от вертикальной черты, неогубленные – слева.

Немецкие исследователи говорят о «четырехугольнике гласных» (см. Приложение 2). [ ]

Кроме названных выше звуков в немецком языке присутствует звук [ ], который представляет собой редуцированный вариант [е:] или [е]. Этот звук встречается только в безударном положении. Его особенность заключается в уменьшении напряженности артикуляции.

В немецком языке есть гласные звуки, которые начинаются с артикуляции одного гласного, а заканчиваются артикуляцией другого. Оба компонента соединяют скользящее движение произносительных органов. Такие звуки намывают дифтонгами. Первый компонент дифтонга стоит

под ударением, это всегда краткий открытый звук, четкий по своему качеству. При его артикуляции нижним челюсть должна быть сильно опущена. Второй компонент — безударный, краткий и закрытый. Система немецких гласных включает в себя три дифтонга: [ао],[ae],[ø].

Особенности немецких гласных:

• наличие фонематического противопоставления долгих и кратких гласных;

• наличие огубленных гласных переднего ряда [у:], [y], [ø:], [œ ];

• большая напряженность при артикуляции гласных (большая напряженность языка, активность губ);

• немецкие гласные — высокие по тону, так как при их артикуляции язык продвинут вперёд;

• стабильность произношения немецких монофтонгов;

• долгие гласные в неударной позиции теряют часть долготы (явление количественной редукции);

•

• немецкие гласные, стоящие в начале слова или корня,

произносятся с твёрдым приступом (кнаклаутом). В начале артикуляции гласного происходит резкое смыкание и размыкание голосовых связок, которое сопровождается звуком, напоминающим щелчок.

Общая характеристика согласных звуков

В основе всякого согласного лежит шум, так как при образовании согласных выдыхаемая струя воздуха непременно наталкивается на преграду, которую она преодолеет, что сопровождается шумом. Этот шум воспринимается нами как согласный.

Разные движения органов речевого аппарата образуют различные виды преграды: если произносительные органы смыкаются, образуется смычка. Если они приближаются друг к другу, образуется щель. Наконец, произносительный орган может колебаться в струе выдыхаемого воздуха.

Шум может происходить:

— от взрыва смычки, образованной двумя органами речи;

— от трения выдыхаемой струи воздуха в узкой щели;

— от вибрации произносительного органа в потоке выдыхаемого воздуха.

В зависимости от того, какого рода преграда образуется в надставной трубе, различают следующие виды согласных звуков (см. Приложение 3).

Преграда образуется в надставной трубе при участии, как правило, двух произносительных органов: активного и пассивного. По признаку активного органа согласные делятся на:

· переднеязычные: [d], [t], [z], [s], [ ] [1], [n],[ts]

· заднеязычные: [k], [g], [ŋ]

По признаку пассивного органа (по месту артикуляции) согласные делятся:

альвеолярные: [d], [t], [z], [s], [1], [n]

палатальные (место артикуляции — твёрдое нёбо): [ç]., [j]

велярные (место артикуляции — мягкое нёбо): [k], [g], [ŋ],[х]

В произнесении согласных могут участвовать также и голосовые связки. В результате активности голосовых связок при артикуляции согласных звуков в гортани может возникать тон, который присоединяется к шуму, лежащему в основе согласного. В соответствии с тем, как в составе согласного сочетается шум с тоном, различают следующие виды согласных (см. Приложение 4).

Особенности немецких согласных:

· в немецком языке нет фонематического противопоставления твёрдых и мягких согласных. Смягчаются только некоторые согласные и только в определённой позиции (см. Приложение 5);

· немецкие глухие согласные [р], [t], [k] произносятся с аспирацией;

· звонкие согласные характеризуются неполной звонкостью;

· в немецком языке нет долгих согласных. Удвоенное написание согласного служит показателем краткости предыдущего гласного;

· немецкие сонанты [m], [n], [1] произносятся с большей напряженностью и более длительно по сравнению с русскими.

Фонетический минимум для начальной школы должен включать все звуки и фонетические явления, характерные для иноязычного произношения и вызывающе определенные трудности у учеников, а учителя при формировании произносительных навыков у учащихся должны обращать внимание на работу со звуками, отсутствующими в родном языке.