Составляющими русского национального языка являются

Национальный язык и его составляющие перед общением

Просторечие – одна из форм национального русского языка, которая не имеет собственных признаков системной организации и характеризуется набором языковых форм, нарушающих нормы литературного языка. Например: шофер, положить, приговор, делов, на пляжу и т.д.

Жаргон– речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью занятий, интересов, социального положения и т.п. Существуют жаргоны музыкантов, актеров, студентов, спортсменов, охотников и т.д. Жаргон включает сленг и язык арго – речь низов общества, уголовного мира и т.п.

Диалект – это устойчивая форма языка, характерная для жителей той или иной местности, это наиболее древняя форма языка. Территориальные диалекты существуют только в устной форме, служат для обиходно – бытового общения. От жаргонов и просторечия они отличаются тем, что имеют целый набор фонетических, грамматических и лексических различий. Например: лук – цибуля. Социальные диалекты – диалекты отдельных групп, порождаемые социальной, сословной, профессионально-производственной неоднородностью общества.

2. Наличие устной и письменной формы, а также двух разновидностей – книжной и разговорной;

Устная и письменная формы литературного языка различаются по четырем параметрам:

Названия устная – письменная свидетельствуют о том, что первая – звучащая речь, а вторая – графически оформленная. Это их основное различие. Как устная, так и письменная форма реализуется с учетом характерных для каждой из них норм: устная – орфоэпических, письменная – орфографических и пунктуационных.

· Отношение к адресату.

Письменная речь обычно обращена к отсутствующему человеку.

Говорящий создает, творит свою речь сразу. Пишущий в отличие от говорящего имеет возможность совершенствовать написанный текст, несколько раз к нему возвращаться, добавить, сократить, изменить, исправить.

· Характер восприятия устной и письменной речи.

Письменная речь рассчитана на зрительное восприятие. Устная речь воспринимается на слух.

При реализации каждой из форм литературного языка пишущий или говорящий отбирает для выражения своих мыслей слова, сочетания слов, составляет предложения. В зависимости от того, из какого материала строится речь, она приобретает книжный или разговорный характер.

Книжная речь обслуживает политическую, законодательную, научную сферы общения (конгрессы, симпозиумы, конференции, заседания, совещания), а разговорная речь используется на полуофициальных заседаниях, совещаниях, на неофициальных или полуофициальных юбилеях, торжествах, дружеских застольях, встречах, при доверительных беседах начальника с подчиненными, в обиходно – бытовой, семейной обстановке. Книжная речь строится по нормам литературного языка, их нарушение недопустимо. Разговорная речь не столь строга в соблюдении норм литературного языка. В ней разрешается использовать формы, которые квалифицируются в словарях как разговорные.

3. Наличие функциональных стилей. Термин функциональный стиль подчеркивает, что разновидности литературного языка выделяют на основе той функции (роли), которую выполняет язык в каждом конкретном случае. Полифункциональность литературного языка обусловила появление вариативных единиц на всех уровнях.

4. Вариантность языковых единиц. Вариативность языковых единиц, богатство и разнообразие лексико-фразеологической и грамматической синонимии отличают литературный язык, являются его признаками.

5. Нормативность. Нормы существуют как для письменной, так и для устной речи. Например, нормы акцентологические (ударение), орфоэпические (произношение) относятся к устной речи; нормы орфографические (правописание), пунктуационные характерны для письменной речи. Нормы словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические должны соблюдаться в устной и письменной речи.

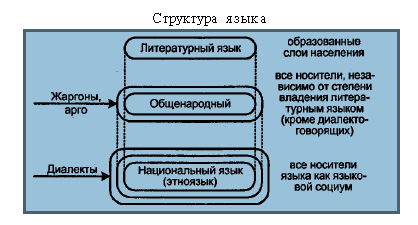

СТРУКТУРА РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Национальный язык, являясь средством общения всей нации, существует в нескольких формах. К ним относятся диалекты, жаргоны, просторечие и литературный язык.

Всякий язык начинает своё развитие с территориальных диалектов, которые являются наиболее архаичной формой языкового существования.

Диалекты русского языка складывались в период феодальной раздробленности, в XX–XXI вв. особенности диалектов сглаживаются в связи с повышением уровня образования, развитием средств массовой информации, а также миграцией населения. В настоящее время диалектные черты сохраняются преимущественно в речи жителей сельской местности.

— Любой диалект является языковой системой, то есть имеет особые единицы на каждом языковом уровне. Так, в Сибирских старожильческих говорах, бытующих на территории Кемеровской

области, фонетическими особенностями являются аканье, взрывной [г], изменение гласных звуков (И переходит в Е, Е в И, например, в словах сивер, исть); на лексическом уровне специфическими являются слова шаньга (ватрушка), тянигуз (дорога в гору), суволь (искривленный лес), зыбка (колыбель) и др.; на морфологическом уровне наблюдается перераспределение категории рода имен существительных (полотенец, мышь – м. рода, тигра – ж. рода, фамилие – ср. рода) и т. д. Чтобы выявить языковые особенности любого диалекта, его необходимо сопоставить с другим диалектом.

— Диалекты существуют только в устной форме.

— Обслуживают разговорно-обиходную сферу деятельности. Так как используются людьми на определенной территории, то понятны не для всех носителей русского языка.

— Не имеют особой эмоционально окрашенной лексики.

Диалектам как территориальным разновидностям национального языка противостоит общенародный язык, который включает в себя просторечие и жаргоны.

Просторечие(или городское просторечие) – нелитературный вариант языка, используемый в речи малообразованных слоев городского населения.

Это наиболее своеобразная форма русского национального языка, не имеющая аналогов в других национальных языках.

— Не имеет признаков системной организации, при этом характерно наличие языковых форм, нарушающих нормы литературного языка.

— Реализуется только в устной форме речи.

— Обслуживает разговорно-обиходную сферу деятельности.

— В отличие от диалектов территориально не локализовано и едино для всех носителей языка.

— Лексика обладает грубоватой, фамильярной эмоционально-экспрессивной окраской.

Носители просторечия не осознают нарушения норм литературного языка и не понимают различия между литературными и нелитературными формами. Просторечными являются, например:

— в фонетике: тра[н]вай, ради[ва], жиз[и]нь, соси[с’]ки, ко[н’]верт, звонит, ходатайство и др.;

— в словообразовании: документики, номерок, мяско, височки, чаёк – как выражение своеобразно понимаемой вежливости в ситуации официального общения;

— в морфологии: ляжь, ложи, собиралася, делов, моя шампунь, инженера, длиньше и др.;

— в лексике: подстамент, полуклиника; слова с грубой, сниженной окраской (деваха, уйма, жрать, придурок);

— в синтаксисе: Пол вымытый; Он был выпимший; Гости никто не приехали; Что тебе болит?; Пришел с магазина и др.

Жаргоны– речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью занятий, интересов, социального положения и т. п. Жаргоны делятся на социальные и профессиональные.

Социальные жаргоны, или арго, – речь низов общества, деклассированных групп и уголовного мира. Причиной их образования является необходимость утаивания информации от непосвященных.

Профессиональные жаргоны объединяют людей по профессии или интересам, причиной их образования является экономия речевых усилий в условиях профессионального общения.

Способы образования жаргонизмов: усечение основы слова, например, комп (компьютер), клава (клавиатура), препод (преподаватель); сворачивание фразы, например, руль (рулевое колесо), зачетка (зачетная книжка), пролечить (провести курс лечения); переосмысление литературных слов, например, баранка (рулевое колесо), брюхо (низ фюзеляжа самолета), укол (инъекция).

— Не имеют специфических фонетических и грамматических признаков, то есть не являются языковой системой.

— Реализуются только в устной форме речи.

— Обслуживают разговорно-обиходную сферу деятельности.

— Понятны не всем носителям языка, так как являются средством общения замкнутой социальной или профессиональной группы.

— Характерно наличие особой лексики и фразеологии с ярко выраженной эмоционально-экспрессивной окраской.

Во многих языках, в том числе и в русском, существует так называемый молодежный сленг – речь школьников и студентов. Отличительной особенностью является намеренная игра словами с целью создания эмоционально-выразительных средств общения.

Считается, что все нелитературные варианты языка имеют определенного рода ограничения: просторечие ограничено уровнем образованности говорящего, диалект – территорией распространения, жаргон – социальными и временными рамками (жаргон быстро меняется, у каждого поколения свой набор жаргонных слов). По этому признаку они противопоставляются литературному языку.

РАЗДЕЛ 2. РИТОРИКА

Риторика – 1) это теория и мастерство эффективной (целесообразной, воздействующей и гармонизирующей) речи (по А.К. Михальской); 2) это абстрактная наука, оснащенная математикой и своими формализмами, выясняющая объективные законы речи (по О.В. Рождественскому); 3) это ораторское искусство, искусство говорить красиво и убедительно (по Е.В. Ганапольской и А.В. Хохловой).

Становление риторики как особой науки произошло в V веке до н.э. в Древней Греции. Основоположником теории риторической науки считают Аристотеля («Риторика»), а важнейшим условием появления и развития ораторского искусства – свободный обмен мнениями по жизненно важным вопросам, активное участие граждан в политической жизни страны. Не случайно ораторское искусство называют «духовным детищем демократии».

Под ораторским искусством понимается высокая степень мастерства публичного выступления, качественная характеристика ораторской речи, искусное владение живым словом. Ораторским искусством называют также исторически сложившуюся науку о красноречии и учебную дисциплину, излагающую основы ораторского мастерства.

Цель изучения риторики – как при помощи речи эффективно воздействовать на аудиторию.

Предметом современной общей риторики служат закономерности речевого поведения, действующие в различных ситуациях общения, сферах деятельности, и практические возможности использования их для того, чтобы сделать речь эффективной.

Законы общей риторики

— Закон гармонизирующего диалога.

— Закон продвижения и ориентации адресата.

— Закон эмоциональности речи (субъективного переживания по поводу предмета речи и умения выразить свои эмоции в речи).

— Закон удовольствия (доставить радость слушателю, сделать общение приятным).

Основные категории классической риторики:

Понятие логоса предполагает средства убеждения, которые апеллируют к разуму (основные, по Аристотелю, – это силлогизм и энтимема). Понятие этоса реферирует к средствам убеждения, которые апеллируют к нормам поведения человека (в том числе и речевого). Понятие пафоса соотносится со средствами убеждения, которые апеллируют к чувствам, эмоциям.

Публичная речь (ораторская) – воздействующая и убеждающая речь, которая произносится перед публикой.

Цель: изменить поведение аудитории, воздействовать на систему убеждений слушателей, на их чувства и эмоции. Задачи: отстоять свою точку зрения, убедить других в правоте собственной концепции, склонить их к принятию этой точки зрения.

Виды публичных выступлений по форме:

Виды публичных выступлений по цели:

— Информационное (дает новое представление о предмете речи, целью является сообщение адресату новых фактов и теоретических положений, которые не нуждаются в доказательстве).

— Убеждающее (доказывает или опровергает какое-либо положение).

— Протокольно-этикетное (соответствует стандартам и требованиям нормативных документов).

— Агитационное (призывает к действию: к новому, к продолжению или прекращению прежнего).

— Развлекательное (потешает и развлекает слушателей).

Способности (природные или приобретенные), умение красиво и убедительно говорить называется красноречием. Красноречие отличается по форме и содержанию, зависит от цели и задач публичного выступления.

Виды красноречия

| № | Вид красноречия | |

| 1. | Социально-политическое | Выступления на социально-политические, политико-экономические, социально-культурные, нравственно-этические темы, отчетные доклады на съездах, конференциях, собраниях, выступления по вопросам научно-технического прогресса, политические, дипломатические, военно-патриотические, агитаторские, парламентские, митинговые речи. |

| 2. | Академическое | Учебная лекция, научный доклад, обзор, сообщение, научно-популярная лекция. |

| 3. | Судебное | Речи, произносимые прокурором, адвокатом, обвиняемым и др. |

| 4. | Социально-бытовое | Приветственная речь, юбилейная речь, застольная речь, поминальная речь. |

| 5. | Духовное (церковно-богословское) | Проповедь; речи, посвященные знаменательным датам. |

Качества публичной речи: доступность, эмоциональность, экспрессивность, последовательность (= логичность), выразительность (= богатство), целесообразность (соответствие речи цели говорящего или его речевому намерению). В публичном выступлении допускается использование разговорной лексики, частично иностранной (заимствованной), крылатых слов и выражений, но недопустимы просторечные слова.

Этапы подготовки текста к публичному выступлению

1. Записать мысли о предмете выступления (по Карнеги).

2. Четко сформулировать тему, цель и основную мысль выступления.

3. Ознакомиться с необходимой литературой и выбрать самое главное, то, что раскрывает основную проблему выступления.

4. Составить рабочий план выступления.

5. Написать основную часть текста выступления.

6. Написать вступление и заключение выступления.

7. Проверить логику изложения, отредактировать текст выступления.

8. Подготовка произнесения речи (чтение вслух на время, перед зеркалом и т. д.).

Иногда короткие деловые сообщения не требуют тщательной подготовки. В этом случае можно использовать следующую схему:

— составление рабочего плана;

— написание основной части текста, а также введения и заключения;

— краткий просмотр всего текста (для проверки логики изложения материала, правильности расчета времени выступления).

Для того чтобы апеллировать к чувствам и эмоциям аудитории, необходимо при подготовке текста к публичному выступлению учитывать особенности конкретной речевой ситуации и выстраивать аргументацию с учетом интеллектуальных способностей слушателей, их познавательных возможностей и интереса к теме.

Русский язык, его составляющие.

Национальный русский язык.

Русский язык — явление сложное. Это объясняется тем, что народ, который использует его как средство общения, в результате разных причин неоднороден. Что же это за причины? Начнем с того, что Россия занимает огромную территорию. Она разделена на области (Московская, Ростовская, Астраханская, Нижегородская, Пермская, Саратовская и др.),на края (Краснодарский, Ставропольский, Дальневосточный и др.). Многие края, области по площади могут считаться государством. Так, территория Ростовской области — 100,8 тыс. кв. км. Три государства — Албания, Бельгия, Швейцария — занимают меньшую площадь.

В каждом крае, области, наряду с городами существуют села, деревни, а на юге станицы, хутора. Некоторые из них бывают значительно удалены не только от центра, но и друг от друга. Если обратиться к истории, когда на Руси существовали княжества, то раздробленность территориальная в те далекие времена была значительно большей. Именно в

период феодальной раздробленности складывались на Руси территориальные диалекты.

И в настоящее время, когда появились телевизоры, компьютеры, сотовые телефоны, Интернет, территориальные диалекты как средство общения для сельских жителей продолжают существовать.

Так, коренное население хуторов, сел Ростовской области общается на местном диалекте. Это нашло отражение в произведениях М.А. Шолохова.

Независимо от территории проживания люди объединяются в группы, так как имеют общую профессию (электронщики, преподаватели, врачи, предприниматели и др.), общие интересы, увлечения(спорт, поэзия, музыка, охота, живопись, театр и др.), принадлежат к одной возрастной категории. Когда они находятся в своей среде, когда общаются коллеги, товарищи по интересам, то нередко средством общения служат жаргоныпрофессиональные исоциально-групповые.

Профессиональные жаргоныиспользуют люди одной профессии. Особенность такого жаргона показал Б. Бондаренко в рассказе ≪Цейтнот≫:

— Как дела? — сухо спросил Алексей.

Наиболее яркой формой из современных социально-групповых жаргонов служит молодежный жаргон.

Он характеризует речь студентов, школьников, учащихся средних профессиональных учебных заведений.

От жаргона следует отличать арго— речь низов общества, деклассированных групп и уголовного мира: нищих, воров и мошенников, картежных шулеров и т.п.

Интересно описал один из условных языков В.И. Даль:

по связям своим и по роду ремесла. Знать музыку — знать язык этот: ходить по музыке — заниматься воровским ремеслом.

Что стырил? Срубил шмель да выначил скуржаную лоханку. Стрема, каплюжник. А ты? Угнал скамейку да проначил на веснухи.

Что украл? Вытащил кошелек да серебряную табакерку. Чу, полицейский. А ты?Украл лошадь да променял на часы.

Различие между литературным языком и арго, их обособленность показаны в произведениях И. Болгарина, Г. Северского ≪Адъютант его превосходительства≫. Градоначальник обходит заключенных в одной из тюрем Харькова в годы гражданской войны:

— Медное кольцо за золото продал.

— У фраера бочата из скулы принял.

— Это карманник, ваше благородие. Говорит, что часы из кармана у какого-то господина вытащил.

Территориальные диалекты, профессиональные и социально-групповые жаргоны, арго входят как составная часть в национальный русский язык, но ни один из них не составляет его основу. Его высшей формой, его основой является литературныйязык. Он обслуживает различные сферы человеческой деятельности:

О том, какое социальное и политическое значение придавалось литературному языку в развитых странах, свидетельствуют следующие факты:

• первые академии (во Франции, Испании) были созданы с целью изучения и совершенствования языка;

• первые звания академиков были присвоены лингвистам (XVI в.);

• первые школы были созданы для обучения литературному языку, и в этом смысле историю литературного языка можно рассматривать еще как историю просвещения, образованности и культуры;

• Российская Академия (С.-Петербург, 1783) была основана для изучения русского языка и словесности. Ее крупным вкладом в лексикографию было создание 6-томного ≪Словаря Академии Российской≫ (1789-1794), содержащего 43 тысячи слов.

Многие выдающиеся ученые подчеркивают значимость литературного языка как для отдельного человека, так и для всего народа, нации. Вот некоторые из их высказываний.

Уменье говорить, это то смазочное масло, которое необходимо для всякой культурно-государственной машины и без которого она просто остановилась бы. Если для общения людей вообще необходим язык, то для культурного общения не-

обходим как бы язык в квадрате, язык, культивируемый как особое искусство, язык нормативный.

Но вот мысль, над которой следует задуматься: язык не только лучший показатель общей культуры, но и лучший воспитатель человека. Четкое

Литературный язык обладает своими особенностями. К ним относятся:

• обязательность для всех носителей языка;

• наличие устной и письменной формы;

• наличие функциональных стилей;

Уместно будет напомнить, что язык создается народом! Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, ≪сырой≫ язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его.

Таким образом, высшую форму русского национального языка, его основу составляет литературный язык. Помимо литературного языка в него входят

территориальные диалекты, жаргоны, арго. Представим это в схеме:

Язык и речь

Термины язык и речь многозначны. Иногда они соотносятся как синонимы, обозначая одно и то же явление. Например: В его языке много иностранных слов и Его речь изобилует иностранными словами. Однако если сказать: Он изучает русский язык и Он изучает русскую речь, то различие между этими словами становится очевидным. Изучить язык — значит:

• овладеть его фонетической системой;

• познать особенности изменения различных грамматических категорий слов, т.е. понять, как склоняются существительные, прилагательные, как изменяются глаголы;

• освоить модели сочетаемости слов, модели построения предложений.

Вот как оригинально он высказал свое понимание соотношения языка и речи :

Согласимся с И.А. Бодуэном де Куртенэ? Или докажем ошибочность его суждения? Каково ваше мнение?

Для размышлений приведем высказывание другого выдающегося лингвиста А.А. Реформатского:

≪Языком можно владеть и о языке можно думать, но ни видеть, ни осознавать язык нельзя. Его нельзя и слышать в прямом значении этого слова≫.

Сказанное учеными становится очевидным, понятным, если сопоставить признаки, характеризующие язык и речь.

Язык:

1)абстрактен (содержит абстрактные аналоги единиц речи);

2) отражает опыт коллектива;

5) статическое явление;

6) ограничен набором составляющих.

Речь:

1. материальна (представлена как поток звуков; воспринимается слухом; в письменном виде, воспринимается зрением)

2) отражает опыт индивидуума;

5) динамична, развивается во времени;

Язык

1. Орган в полости рта в виде подвижного мягкого выроста, являющийся органом вкуса, а у человека способствующий также образованию звуков речи.

2. только ед. Способность говорить, выражать словесно свои мысли, речь.

3. Система словесного выражения мыслей, обладающая определенным звуковым и грамматическим строем и служащая средством общения в человеческом обществе.

4. Разновидность речи, обладающая теми или иными характерными признаками. Литературный я. Газетный я.

5. только ед. Способ выражения, стиль свойственный кому- чему-н. Я. Пушкина.

6. только ед. Словесно выраженная мысль, речь того или иного содержания. Острый я. Лживый я.

7. только ед. То, что выражает собою что-н. (о звуках, издаваемых животными, о предметах и явлениях). Я. птиц, я. цифр.

8. Народ, народность (старин.).

9. Пленный, от которого можно добыть нужные сведения (устар.).

10. В колоколе, колокольчике — металлическая пластинка, стержень, производящий звон ударами о стенки. (Толковый словарь русского языка: В 4 т, М., 1935-1940).

Язык 1

1. Подвижный мышечный орган в полости рта, воспринимающий вкусовые ощущения, у человека участвующий также в артикуляции.

2. Такой орган животного как кушанье.

3. В колоколе: металлический стержень, производящий звон ударами о стенки.

4. Перен. чего или какой. О чем-нибудь, имеющем удлиненную, вытянутую форму. Языки пламени.

Язык 2

2. ед. Совокупность средств выражения в словесном творчестве, основанных на общенародной звуковой, словарной и грамматической системе, стиль. Язык Пушкина.

3. ед. Речь, способность говорить.

4. Система знаков (звуков, сигналов), передающих информацию. Язык пчел, язык жестов

5. ед. перен., чего. То, что выражает, объясняет собой что-н. (о предметах и явлениях). Язык цветов, язык танца.

6. перен. Пленный, захваченный для получения нужных сведений <разг.).

Язык 3<стар.)

Народ, нация. (СИ. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь

русского языка. М., 1994).

Речь

1.только ед. Способность пользоваться языком слов. Владеть речью.

2. только ед. Звучащий язык, язык в момент произношения.

3. только ед. Характер произношения или произнесения. Невнятная речь. Спокойная речь.

4. только ед. Тот или иной вид, стиль языка, слог. Деловая речь.

5. Слова, разговор, то, что говорят. Дружеские речи.

8. только ед. Разговор, рассуждение, беседа (разг.).

7. только ед. Слух, слова <разг.).

8. Публичное выступление, высказывание на определенную тему, обращенное к слушателям.

9. только ед. Группа слов, предложение, представляющее собой чье-н. высказывание (грам.). Косвенная речь.

(Толковый словарь русского языка: В 4 т. М.,1935-1940).

Речь

1. Способность говорить, говорение.

2. Разновидность или стиль языка. Устная речь,

3. Звучащий язык. Русская речь.

4. Разговор. Беседа. Умные речи приятно слушать.

5. Публичное выступление.

(СИ. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 1994).