Средства связи в русском языке

Средства и способы связи предложений в тексте

Каждое новое предложение в тексте создается на основе предыдущих. Чтобы тема непрерывно развивалась, они должны соединяться друг с другом с помощью смысловой или грамматической связи.

Именно благодаря этой связи, в тексте могут возникать разные смысловые отношения между предложениями. Например, одно предложение может противопоставляться другому, объяснять его значение или же уточнять какие-то детали. Это помогает автору лучше раскрывать свою мысль, более точно передавать эмоции или показывать читателю различные смысловые оттенки.

Рассмотрим основные способы и средства связи между предложениями в тексте.

Способы связи предложений в тексте

Чтобы объединить предложения в понятный и логичный текст, авторы используют два способа связи: цепную и параллельную. В первом случае все новые предложения связаны с предыдущими, словно звенья одной цепи (отсюда и название). Во втором случае предложения друг с другом, на первый взгляд, никак не связаны, однако выстроены вокруг одного общего тезиса. Разберем оба эти способа более подробно.

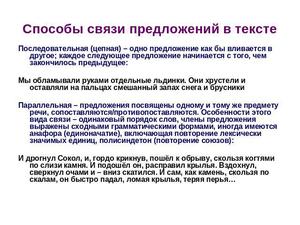

Цепная связь

Работает такая связь очень просто: из одного предложения берется какая-либо информация и развивается в следующем предложении. Например:

Из-за туч выглянуло яркое летнее солнце. Оно осветило своими лучами промокшие улицы и дома.

Здесь слово «солнце» используется в первом предложении, но рассказ о нем продолжается и во втором. Благодаря такому повтору, оба высказывания выглядят связными и последовательно развивают одну и ту же тему.

Цепная связь используется очень широко. Ее можно встретить во всех литературных стилях: художественном, деловом, публицистическом и особенно в научном, где от автора требуется максимально убедительное и логичное изложение материала. Она одинаково хорошо подходит и для описания, и для повествования, и для рассуждения. Такая популярность связана с тем, что цепная связь в какой-то степени копирует человеческое мышление.

Легко заметить, что смысл цепной связи заключается в повторе. Чтобы два высказывания соединились друг с другом, в них должны повторяются какие-либо слова или речь в них должна идти об одном и том же объекте. Вот самые распространенные варианты цепной связи:

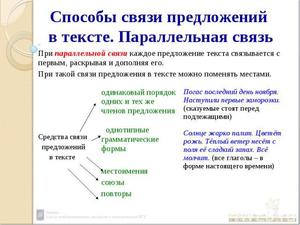

Параллельная связь

Наступил вечер. Город незаметно опустел. Смолкли голоса людей и сигналы автомобилей. Зажглись уличные фонари и витрины магазинов.

Здесь фраза «Наступил вечер» выступает в роли смыслового центра, вокруг которого выстраиваются все остальные высказывания. Кстати, по-другому параллельная связь предложений в тексте так и называется — централизованная.

Как правило, порядок параллельных предложений не имеет значения. Их можно как угодно менять местами и смысл абзаца от этого не изменится.

Обычно структура текста с параллельными связями выглядит так:

Это интересно: определение и виды обстоятельств в русском языке.

Вот пример абзаца, построенного по этой схеме:

Наш кот Василий — вредное животное. По ночам он бегает по комнатам и будит всех своим топотом. По утрам он просит есть и мяукает на весь дом. Не проходит и недели, чтобы он не разбил на кухне чашку, или тарелку. Однако мы все равно его очень любим.

У предложений с централизованными связями есть два характерных признака:

Тексты с централизованной связью помогают автору рассказывать сразу о нескольких явлениях, предметах или событиях. Такой прием часто встречается в описании и повествовании.

Полезно знать: Парцелляция по правилам русского языка

Сочетание разных способов связи

Но бывает и так, что оба способа могут применяться даже в одном абзаце. Например:

Автобус не было, и люди на остановке начали волноваться. Мужчина в помятой шляпе каждую минуту доставал из кармана часы и рассматривал их циферблат. Пожилая женщина морщилась и с надеждой глядела на вечернее шоссе. Но шоссе по-прежнему оставалось пустым и безлюдным.

Здесь второе и третье предложение присоединены с помощью параллельной связи, а четвертое — с помощью цепной.

Средства связи предложений в тексте

Для создания цепной и параллельной связи используются различные языковые средства как смысловые, так и грамматические. Сегодня филологи разделяют их на три группы:

Рассмотрим каждую из этих групп более подробно.

Лексические средства

Эти средства связи можно условно разделить на шесть категорий:

1. Лексические повторы, то есть повторение слов или словосочетаний. Например:

В руках мужчина держал огромный букет цветов. Цветы были дорогими, но уже увядшими.

2. Однокоренные слова:

Мы надеялись, что осенью соберем хороший урожай. И наша надежда оказалась не напрасной.

3. Синонимы. К этой же группе относятся различные синонимические замены: контекстуальные синонимы, описательные обороты, родовидовые слова и так далее.

Книгу издали уже через четыре месяца. Однако роман вызывал шквал негодования и у критиков, и у читателей.

Пушкин написал трагедию «Борис Годунов» в 1825 году. Великий поэт сумел очень точно передать атмосферу той эпохи и характеры персонажей.

4. Антонимы, в том числе и контекстуальные. Например:

И тут выяснилось, что друзей у Василия Петровича было мало. Врагов оказалось гораздо больше.

5. Слова-связки, показывающие логику изложения: поэтому, в заключение, по этой причине и тому подобное. Пример:

В овощах и фруктах содержится много витаминов. Вот почему желательно их есть каждый день.

6. Слова на одну и ту же тему:

Наступила зима. Через неделю выпал снег и начались сильные морозы.

Морфологические средства

Для создания морфологической связи используются различные части речи:

1. Союзы, союзные слова и частицы в начале предложения. Например:

Во время рыбалки мы утопили лодку и потеряли удочки. Зато мы поймали двух карасей и одного пескаря.

2. Местоимения. В эту группу входят личные и указательные местоимения, а также местоименные наречия. Например:

Туристы устроили привал на берегу маленькой речки. Они даже не догадывались, что их здесь ожидает.

3. Наречия времени и места. Часто это наречия, применимые сразу к нескольким предложениям с параллельной связью:

Мебель была покрыта толстым слоем пыли. По углам висела серая огромная паутина. Окна, судя по всему, не мыли уже лет пять. Здесь везде царили беспорядок и запустение.

4. Глаголы-сказуемые в одной временной форме:

Наступила поздняя осень. С деревьев в парке осыпались листья. По крышам забарабанили долгие и унылые дожди.

5. Степени сравнения прилагательных и наречий:

Место для стоянки было отличным. Лучше и придумать было нельзя.

Синтаксические средства

Их тоже можно разделить на пять категорий:

1. Синтаксический параллелизм, то есть использование одинакового порядка слов. При этом сами слова обычно находятся в одинаковой морфологической форме:

Человек сидел в кресле у камина. Собака лежала на полу возле его ног.

2. Парцелляция — оформление частей законченного высказывания в виде отдельных предложений.

Котята уже повзрослели и вылезают из коробки. Бегают по комнате. Мяукают.

3. Неполные предложения:

Знаете, где живут шиншиллы? В горах Перу!

4. Вводные слова и предложения, обращения и риторические вопросы. Вот несколько примеров:

Во-первых, он лучший в городе врач. А во-вторых, он великолепно играет на фортепьяно.

Хотите попробовать летом что-нибудь необычное? Приготовьте испанский холодный суп из томатов!

5. Использование прямого и обратного порядка слов:

Это день ему никогда не забыть. Не забыть никогда, как вся его жизнь в одно мгновенье полетела под откос.

Чтобы научиться правильно распознавать и использовать различные средства связи, нужно запомнить следующее:

Что является средствами связи предложений?

Традиционно текст понимается как часть письменного или устного материала в его первичной форме (в отличие от перефразирования или резюме). Это может быть 1-2 слова (табличка-указатель) или объемное произведение, такое как роман.

Часто в больших текстах оба вида связи не встречается поодиночке, выбор делается исходя из целей и задач автора. Для создания используются лексические, морфологические и синтаксические средства.

Средства связи предложений в тексте

Чтобы объединить все предложения в текст, используются два способа связи:

Лексические средства :

Морфологические средства

Синтаксические средства

Теперь стало понятно, что средства связи – служебные части речи, так и самостоятельные.

Служебные части речи

Частица

Конкретизирует, выделяя оттенки значения, нужна для образования степеней сравнения прилагательных и наречий, а также условного и повелительного наклонения глагола. Различают несколько видов частиц:

Союз

Необходим для связи слов в предложении или простых предложений в составе сложного. Союзы разделяют на:

Самостоятельные части речи

Местоимения:

Наречия

Неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия, иногда предмета:

Практика ЕГЭ по русскому языку:

Средства связи предложений в тексте

Отдельные предложения связываются в текст на нескольких уровнях – грамматическом и смысловом. Грамматический уровень говорит о том, что связь существует на уровне форм слов (они зависят от форм лексических единиц из соседнего предложения), а смысловой – что они связаны между собой лексически. Данная тема считается достаточно сложной, и поэтому она изучается уже в 5 классе.

Основных средств связи слов лексического характера несколько. Прежде всего это повторы – одного и того же слова или однокоренных слов: Прочитанный рассказ поразил их. В этом рассказе как будто описывалась жизнь их деревни.

Также к таким средствам относится использование синонимов и антонимов: Противник наставляет. Союзник поддерживает или Лось шел по лесу спокойно. Сохатый не чуял охотников.

Описательные обороты также служат для того, чтобы связь предложений в тексте была крепкой: Дорога убегала вдаль. Стремительная река жизни не позволяла деревням вдоль тракта захиреть.

Особым средством связи слов в предложении выступает синтаксический параллелизм, то есть такой прием, когда в двух предложениях соблюдается совершенно одинаковый порядок членов предложения и частей речи. Например: Умение говорить – искусство. Умение молчать – дар.

Существуют разные способы для того, чтобы связать слова в предложении грамматически. Прежде всего для этого используются личные местоимения. Например: Я слушаю сейчас пение ручья. Он заливается подобно соловью.

Указательные местоимения также могут выступать в связующей роли и выполнять соответствующую функцию очень эффективно: Соловьи пели где-то вдалеке. Это пение было незабываемым.

Следующий вариант, как можно грамматически связать между собой предложения – это местоименные наречия. Вот пример их использования: Он знал, что его рассказ поможет матери пережить горе, а значит, нужно просто продолжать говорить. Так он и делал.

Союзы, которые ставятся не между частями предложения, а между двумя предложениями, также служат грамматическим средством их связи: Гремел победоносно июль. И вся природа склонялась перед ним в почтительном уважении.

Вводные слова и конструкции, такие как однако, одним словом и им подобные – еще один вариант построения связи. Ему было нехорошо. Однако обращаться в больницу он в любом случае не собирался. Для той же цели можно использовать и частицы: Он пришел в гости с букетом и коробкой пирожных. Неужели просто так?

Неполные предложения – это также хороший способ связать между собой части текста: Ни за что не угадаешь, о чем мы говорили! О фильмах и музыке, которые мы любим!

Глаголы, которые использованы в одной грамматической форме, очень гармонично связывают предложения между собой: Наступила ночь. Появились звезды. Луна прятала от людей свою красоту.

Наконец, для этой же цели используют риторические вопросы: Мы должны вернуться. Можно ли забыть свою малую родину?

Кроме способов связи слов внутри предложения, есть еще те, которые помогают связывать предложения между собой, чтобы в итоге получилось цельное высказывание или текст. Все эти способы делятся на две большие группы – лексические и грамматические.

В первую входят и повторы слов, и использование синонимов или антонимов, и описательные обороты.

Грамматические способы – это использование неполных предложений, личные и указательные местоимения, союзы, вводные слова (конструкции) и местоименные наречия, которые позволяют создать завершенную мысль.

Средства связи предложений в тексте

Лексические средства связи предложений в тексте

Основных средств связи слов лексического характера несколько. Прежде всего это повторы – одного и того же слова или однокоренных слов: Прочитанный рассказ поразил их. В этом рассказе как будто описывалась жизнь их деревни.

Также к таким средствам относится использование синонимов и антонимов: Противник наставляет. Союзник поддерживает или Лось шел по лесу спокойно. Сохатый не чуял охотников.

Описательные обороты также служат для того, чтобы связь предложений в тексте была крепкой: Дорога убегала вдаль. Стремительная река жизни не позволяла деревням вдоль тракта захиреть.

Особым средством связи слов в предложении выступает синтаксический параллелизм, то есть такой прием, когда в двух предложениях соблюдается совершенно одинаковый порядок членов предложения и частей речи. Например: Умение говорить – искусство. Умение молчать – дар.

Грамматические средства связи слов в предложении

Существуют разные способы для того, чтобы связать слова в предложении грамматически. Прежде всего для этого используются личные местоимения. Например: Я слушаю сейчас пение ручья. Он заливается подобно соловью.

Указательные местоимения также могут выступать в связующей роли и выполнять соответствующую функцию очень эффективно: Соловьи пели где-то вдалеке. Это пение было незабываемым.

Следующий вариант, как можно грамматически связать между собой предложения, – это местоименные наречия. Вот пример их использования: Он знал, что его рассказ поможет матери пережить горе, а значит, нужно просто продолжать говорить. Так он и делал.

Союзы, которые ставятся не между частями предложения, а между двумя предложениями, также служат грамматическим средством их связи: Гремел победоносно июль. И вся природа склонялась перед ним в почтительном уважении.

Вводные слова и конструкции, такие, как одним словом, короче говоря и им подобные – еще один вариант связи предложений в тексте. Наши взаимоотношения улучшились. Короче говоря, мы расстались лучшими друзьями.. Для той же цели можно использовать и частицы: Он пришел в гости с букетом и коробкой пирожных. Неужели просто так?

Неполные предложения – это также хороший способ связать между собой части текста: Ни за что не угадаешь, о чем мы говорили! О фильмах и музыке, которые мы любим!

Глаголы, которые использованы в одной грамматической форме, очень гармонично связывают предложения между собой: Наступила ночь. Появились звезды. Луна прятала от людей свою красоту.

Наконец, для этой же цели используют риторические вопросы: Мы должны вернуться. Можно ли забыть свою малую родину?

Что мы узнали?

Кроме способов связи слов внутри предложения, есть еще те, которые помогают связывать предложения между собой, чтобы в итоге получилось цельное высказывание или текст. Все эти способы делятся на две большие группы – лексические и грамматические. В первую входят и повторы слов, и использование синонимов или антонимов, и описательные обороты. Грамматические способы – это использование неполных предложений, личных и указательных местоимений, союзов, вводных слов (конструкций) и местоименных наречий, которые позволяют создать завершенную мысль.

Средства связи предложений в тексте

Самой важной характеристикой текста является его целостность, проявляемая на всех уровнях языка. Текстообразующими единицами принято считать предложения или так называемые высказывания, для которых свойственно наличие одинаковых или взаимосвязанных лексических единиц. Содержание текста во многом обуславливает тип отношений языковых средств, выполняющих связующую функцию.

Связность текста обеспечивается как с помощью единиц лексико-семантического уровня, так и благодаря грамматическим особенностям, характерным для всех соединяемых предложений.

Взаимосвязь предложений на лексическом уровне

Лексические средства языка тесно связаны с содержательной или информативной стороной текста. В зависимости от того, какие отношения реализуются между объектами высказываний, составляющими текст, могут быть использованы разные средства связи:

К лексическим средствам, обеспечивающим связность предложений и целостность текста, также относят связующие слова, которые чаще всего используются в начале предложений: Олег хотел рассказать вам обо всем. Вот почему он приходил.

Морфологическая общность текста

Использование некоторых частей речи и их форм для обеспечения связности предложений, составляющих текст, обусловлено их грамматическими особенностями. Так, основной функцией союзов является обеспечение смысловой и синтаксической связи между разными языковыми единицами, а также формирование новых единиц на основе полученных связей (например, сложные предложения). Союзы также используются в качестве средств формирования текстового единства: Провожать Леонида пришли его старые друзья и родственники. Коллеги тоже хотели попрощаться с ним, но не смогли приехать из-за занятости.

Функцию концептуальных синонимов выполняют также местоимения, используемые для замены обозначения ранее названного лица или предмета: Женщина прочитала несколько страниц и отложила книгу. Ей нужно было готовиться к приезду гостей.

С целью сравнения выраженности тех или иных качеств у разных объектов высказываний используются прилагательные и наречия в формах разных степеней сравнения: С этой работой они справились хорошо. Но я все же надеюсь, что у нас получится лучше.

В тексте отображаются определенное пространство и время, единство которых выражается во временных формах глаголов. Однако это не значит, что при повествовании в прошедшем времени использование в тексте настоящего или будущего невозможно: Раньше все было по-другому. Теперь же мир развивается быстрее. Сложно даже представить, что произойдет через пару десятилетий.

В приведенном примере имеются все три временные формы, а для восприятия отношений прошлого, настоящего и будущего использованы наречия с временной семантикой (раньше, теперь), которые также являются морфологическими средствами, обеспечивающими связь предложений.

Синтаксические особенности предложений как средство связи

Связь предложений, составляющих текст, на синтаксическом уровне реализуется благодаря:

ТЕОРИЯ. «Средства связи предложений в тексте». Задания 2, 25.

методическая разработка по русскому языку (11 класс)

ТЕОРИЯ. «Средства связи предложений в тексте». Задания 2, 25. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку

Скачать:

Предварительный просмотр:

ТЕОРИЯ. «Средства связи предложений в тексте». Задания 2, 25.

Лексические средства связи:

1. Повторение одного и того же слова – лексический повтор.

2. Однокоренные слова.

В лесу мы видели лося. Сохатый шёл вдоль опушки и никого не боялся.

У природы много друзей. Недругов у неё значительно меньше

5. Описательные обороты.

Построили шоссе. Шумная, стремительная река жизни соединила область со столицей. (Ф.Абрамов)

Грамматические средства связи:

1. Личные местоимения, притяжательные местоимения.

Он неожиданно вернулся в родное село. Его приезд обрадовал и испугал мать. (А.Чехов)

2. Указательные местоимения.

Над посёлком плыло тёмное небо с яркими, иглистыми звёздами. Такие звёзды бывают только осенью. (В.Астафьев).

3. Местоимённые наречия.

Всё с тем же говором и хохотом офицеры поспешно стали собираться; опять поставили самовар на грязной воде. Но Ростов, не дождавшись чаю, пошёл к эскадрону» (Л.Н.Толстой)

6. Вводные слова и конструкции.

7. Единство видовременных форм глаголов.

Подражание французскому тону времён Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. (А.Пушкин)

8. Неполные предложения.

9. Синтаксический параллелизм.

Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура. (Д.Лихачёв)

Слова, которые наиболее часто оказываются пропущенными в тексте задания 2 ЕГЭ:

кроме того – используется, чтобы дополнить и расширить приведенное раннее предложение;

другими словами – применяется в том случае, когда сообщается уже известная информация, но сформулированная иначе;

таким образом, следовательно, итак – слова, необходимые для подведения итога приведенным выше рассуждениям;

например, так – используются, когда нужно ввести пояснение сказанного раннее;

наоборот – нужно для противопоставления различной информации;

во-первых, с одной стороны – отображают порядок следования аргументов;

несмотря на, хотя, вопреки – применяются, когда что-то, о чем говорится в предложении, происходит вопреки приведенным раннее фактам;

потому что, поскольку, дело в том, что – нужны для пояснения причин упомянутых ранее явления;

поэтому, отсюда – помогают сделать вывод из сказанного выше;

однако, зато, но – противопоставляют одно предложение другому;

именно, ведь – используются для того чтобы подчеркнуть значение какой-то информации, уточнить ее;

даже – усилительная частица;

не случайно – «по этой причине».

Вводное слово, союз, частица, наречие

Когда используется? (отношения между предложениями текста)

ВО-ПЕРВЫХ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ

Указывают на порядок изложения аргументов.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИТАК, СЛЕДОВАТЕЛЬНО

Используются, когда автор текста подводит итог своим рассуждениям.

ИНЫМИ СЛОВАМИ, ДРУГИМИ СЛОВАМИ

Применяется тогда, когда автор текста хочет сказать то же самое, но понятнее.

Используются тогда, когда автор хочет пояснить то, о чём он говорил прежде.

НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ХОТЯ, ВОПРЕКИ ЭТОМУ

Вносят в авторские рассуждения следующее значение: «вопреки тем обстоятельствам, которые указаны в предыдущей части текста».

Употребляется, когда необходимо дополнить сказанное некоторыми, по мнению автора, важными мыслями или обстоятельствами.

ПОЭТОМУ, ТАК ЧТО, ОТСЮДА

Автор текста использует, когда хочет сделать вывод из своих рассуждений.

ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК, ПОСКОЛЬКУ, ДЕЛО В ТОМ, ЧТО

Автор использует тогда, когда указывает на причину описываемых явлений.

ПОЭТОМУ, ТАК ЧТО, ОТСЮДА

Автор текста использует, когда хочет сделать вывод из своих рассуждений.

Используются для противопоставления смысла одного предложения другому.

Используется для уточнения сказанного ранее.

Вносят значение уточнения и подчёркивают важность мысли.

Смысловые отношения, выражаемые сочинительными союзами:

Соединительные : и, да(=и), и…и…, не только… но и, как… так и, также, тоже

Разделительные: или, либо, то…то, не то… не то, или… или, то ли… то ли

Противительные: а, но, да (=но), однако, зато

Градационные: не только, но и, не столько… сколько, не то чтобы… а

Пояснительные: то есть, а именно

Присоединительные: также, тоже, да и, и притом, причём

В начале предложения не употребляются союзы: тоже, да и, то есть, а именно.

Смысловые отношения, выражаемые подчинительными союзами :

Временные: когда, пока, едва, лишь, в то время как, лишь только, чуть, чуть лишь

Причинные: так как, потому что, оттого что, ввиду того что, благодаря тому что, вследствие того что, ибо (устар.), в связи с тем что

Условные: если (кабы, коли, ежели – устар.), если бы, раз, как скоро

Целевые: чтобы, для того чтобы, дабы (устар.), с той целью чтобы, с тем чтобы, затем чтобы

Уступительные : хотя, несмотря на то что

Сравнительные: как, словно, будто, точно, чем, как будто, подобно тому как, нежели (устар.)

Изъяснительные: что, как, чтобы

В начале предложения не употребляются союзы : так что, чем, нежели, а также изъяснительные союзы: что, как, чтобы.

Советую повторить и знать наизусть, как таблицу умножения, классификацию местоимений по разрядам.

Разряды местоимений по значению

Частицы придают слову, предложению дополнительные смысловые оттенки значения. Единой классификации частиц не существует. Обычно выделяют следующие группы частиц:

Особую группу составляют формообразующие и словообразующие частицы.