Теорема геделя простым языком

Теорема Гёделя о неполноте

В 1900 году в Париже прошла Всемирная конференция математиков, на которой Давид Гильберт (David Hilbert, 1862–1943) изложил в виде тезисов сформулированные им 23 наиважнейшие, по его мнению, задачи, которые предстояло решить ученым-теоретикам наступающего ХХ века. Под вторым номером в его списке значилась одна из тех простых задач, ответ на которые кажется очевидным, пока не копнешь немножечко глубже. Говоря современным языком, это был вопрос: самодостаточна ли математика? Вторая задача Гильберта сводилась к необходимости строго доказать, что система аксиом — базовых утверждений, принимаемых в математике за основу без доказательств, — совершенна и полна, то есть позволяет математически описать всё сущее. Надо было доказать, что можно задать такую систему аксиом, что они будут, во-первых, взаимно непротиворечивы, а во-вторых, из них можно вывести заключение относительно истинности или ложности любого утверждения.

Возьмем пример из школьной геометрии. В стандартной Евклидовой планиметрии (геометрии на плоскости) можно безоговорочно доказать, что утверждение «сумма углов треугольника равна 180°» истинно, а утверждение «сумма углов треугольника равна 137°» ложно. Если говорить по существу, то в Евклидовой геометрии любое утверждение либо ложно, либо истинно, и третьего не дано. И в начале ХХ века математики наивно полагали, что такая же ситуация должна наблюдаться в любой логически непротиворечивой системе.

И тут в 1931 году какой-то венский очкарик — математик Курт Гёдель — взял и опубликовал короткую статью, попросту опрокинувшую весь мир так называемой «математической логики». После долгих и сложных математико-теоретических преамбул он установил буквально следующее. Возьмем любое утверждение типа: «Предположение №247 в данной системе аксиом логически недоказуемо» и назовем его «утверждением A». Так вот, Гёдель попросту доказал следующее удивительное свойство любой системы аксиом:

«Если можно доказать утверждение A, то можно доказать и утверждение не-A».

Иными словами, если можно доказать справедливость утверждения «предположение 247 недоказуемо», то можно доказать и справедливость утверждения «предположение 247 доказуемо». То есть, возвращаясь к формулировке второй задачи Гильберта, если система аксиом полна (то есть любое утверждение в ней может быть доказано), то она противоречива.

Единственным выходом из такой ситуации остается принятие неполной системы аксиом. То есть, приходиться мириться с тем, что в контексте любой логической системы у нас останутся утверждения «типа А», которые являются заведомо истинными или ложными, — и мы можем судить об их истинности лишь вне рамок принятой нами аксиоматики. Если же таких утверждений не имеется, значит, наша аксиоматика противоречива, и в ее рамках неизбежно будут присутствовать формулировки, которые можно одновременно и доказать, и опровергнуть.

Итак, формулировка первой,или слабой теоремы Гёделя о неполноте: «Любая формальная система аксиом содержит неразрешенные предположения». Но на этом Гёдель не остановился, сформулировав и доказав вторую, или сильную теорему Гёделя о неполноте: «Логическая полнота (или неполнота) любой системы аксиом не может быть доказана в рамках этой системы. Для ее доказательства или опровержения требуются дополнительные аксиомы (усиление системы)».

Спокойнее было бы думать, что теоремы Гёделя носят отвлеченный характер и касаются не нас, а лишь областей возвышенной математической логики, однако фактически оказалось, что они напрямую связаны с устройством человеческого мозга. Английский математик и физик Роджер Пенроуз (Roger Penrose, р. 1931) показал, что теоремы Гёделя можно использовать для доказательства наличия принципиальных различий между человеческим мозгом и компьютером. Смысл его рассуждения прост. Компьютер действует строго логически и не способен определить, истинно или ложно утверждение А, если оно выходит за рамки аксиоматики, а такие утверждения, согласно теореме Гёделя, неизбежно имеются. Человек же, столкнувшись с таким логически недоказуемым и неопровержимым утверждением А, всегда способен определить его истинность или ложность — исходя из повседневного опыта. По крайней мере, в этом человеческий мозг превосходит компьютер, скованный чистыми логическими схемами. Человеческий мозг способен понять всю глубину истины, заключенной в теоремах Гёделя, а компьютерный — никогда. Следовательно, человеческий мозг представляет собой что угодно, но не просто компьютер. Он способен принимать решения, и тест Тьюринга пройдет успешно.

Интересно, догадывался ли Гильберт, как далеко заведут нас его вопросы?

Как работает доказательство Гёделя

Его теоремы о неполноте разгромили поиск математической теории всего. Почти сто лет спустя мы всё ещё пытаемся осмыслить последствия этого.

В 1931 году австрийский логик Курт Гёдель провернул, вероятно, один из самых потрясающих интеллектуальных трюков в истории.

Математики той эпохи искали неколебимые основы математики: набор базовых фактов, аксиом, которые были бы непротиворечивыми и полными, играя роль строительных блоков всех математических истин.

Далее идёт краткая, упрощённая и неформальная сводка того, как Гёдель доказал свои теоремы.

Нумерация Гёделя

Главным ходом Гёделя стало сопоставление утверждений, касающихся системы аксиом, с утверждениями, сделанными в рамках этой системы – с утверждениями, касающимися чисел. Такое сопоставление позволяет системе аксиом спокойно рассуждать о себе самой.

Затем этим двенадцати символам назначаются номера Гёделя с 1 по 12.

| Обозначение константы | Нумерация Гёделя | Обычное значение |

| 1 | не | |

| ∨ | 2 | или |

| ⊃ | 3 | если,… то.. |

| ∃ | 4 | существует |

| = | 5 | равняется |

| 0 | 6 | ноль |

| s | 7 | следующий элемент |

| ( | 8 | знак препинания |

| ) | 9 | знак препинания |

| , | 10 | знак препинания |

| + | 11 | плюс |

| × | 12 | умножить |

Затем буквы, обозначающие переменные, начиная с x, y и z, сопоставляются с простыми числами, большими 12 (13, 17, 19. ).

Затем каждая из комбинаций этих символов и переменных – то есть, любая арифметическая формула или последовательность формул, которые только можно составить – получает свой номер Гёделя.

Арифметизация математики

Замечательно, что даже утверждения, касающиеся арифметических формул, т.н. метаматематические утверждения, можно перевести в формулы, и назначить им собственные номера Гёделя.

Рассмотрим сначала формулу

(0 = 0), означающую «ноль не равен нулю». Она явно ложная. Тем не менее, у неё есть номер Гёделя: 2 в степени 1 (номер Гёделя для символа

Поскольку мы можем генерировать номера Гёделя для всех формул, даже ложных, мы можем осмысленно рассуждать о них, используя их номера Гёделя.

Рассмотрим утверждение «Первый символ формулы

(0 = 0) это тильда». Это истинное метаматематическое утверждение, касающееся

(0 = 0), превращается в утверждение о номере Гёделя конкретной формулы – а именно, что его первая степень равняется 1, то есть, номеру Гёделя для тильды. Иначе говоря, наше утверждение говорит о том, что в 2 1 × 3 8 × 5 6 × 7 5 × 11 6 × 13 9 есть только один множитель «2». Если бы

Мы можем преобразовать последнее предложение в точную математическую формулу, и записать её при помощи элементарных символов. У этой формулы, естественно, будет свой номер Гёделя, который мы сможем подсчитать, сопоставив её символы степеням простых чисел.

(∃x)(x × ss0 = sss … sss0) ⋅

(∃x)(x × ssss0 = sss … sss0)

Где sss … sss0 обозначает 2 1 × 3 8 × 5 6 × 7 5 × 11 6 × 13 9 копий символа следующего элемента s. Символ ⋅ означает «и», и представляет собой более краткую запись для фундаментального словаря: p ⋅ q означает

Данный пример, как писали Нагель и Ньюмен, «иллюстрирует общую и глубокую идею, лежащую в основе открытия Гёделя: мы можем очень точно говорить о типографических свойствах длинных последовательностей символов, но не напрямую, а через свойства разложения на простые множители больших целых чисел.

Преобразовать в символы можно и метаматематические утверждения. „Существует некая последовательность формул с номером Гёделя х, доказывающая формулу с номером Гёделя k“ – или, короче говоря, „формула с номером Гёделя k доказуема“. Именно возможность „арифметизировать“ подобные заявления и заложила основы переворота.

G само по себе

Дополнительно Гёдель догадался о том, что можно подставить собственный номер Гёделя, обозначающий формулу, в саму формулу – а это уже ведёт к нескончаемым проблемам.

Чтобы понять, как работает эта подстановка, рассмотрим формулу (∃x)(x = sy). Она означает „существует переменная x, являющаяся следующим элементом для y“, или, проще говоря, „у ”y” есть следующий элемент“. Как и у всех формул, у неё есть свой номер Гёделя – некое большое целое число, назовём его m.

Теперь введём число m в формулу вместо символа y. Получится новая формула (∃x)(x = sm), означающая „у m есть следующий элемент“. Как назвать номер Гёделя для этой формулы? Нам нужно передать три особенности: мы начали с формулы, имеющей номер Гёделя m. В ней мы заменили символ y на символ m. И, согласно ранее описанной схеме сопоставления, номер Гёделя у символа y равен 17. Давайте тогда обозначим номер Гёделя новой формулы sub(m, m, 17).

Подстановка формирует основу доказательства Гёделя.

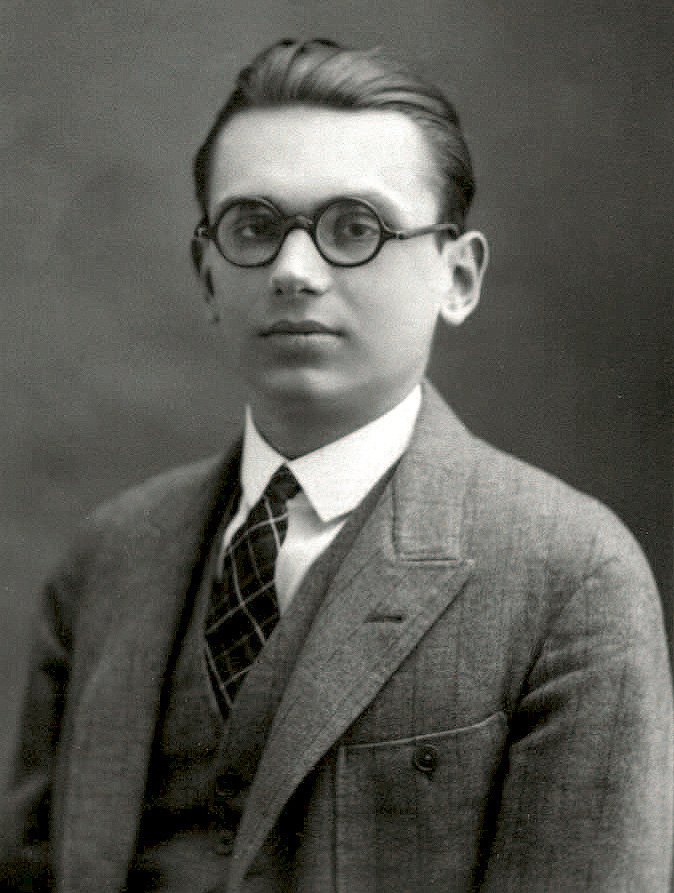

Студент Курт Гёдель в Вене. Теоремы о неполноте он опубликовал в 1931 году, через год после получения диплома.

Он рассмотрел следующее математическое утверждение: „Формулу с номером Гёделя sub(y, y, 17) нельзя доказать“. Вспоминая только что принятые нами обозначения, мы знаем, что формулу с номером Гёделя sub(y, y, 17) мы получаем, взяв формулу с номером Гёделя y (некая неизвестная переменная) и подставив эту переменную y везде, где в формуле стоит символ с номером Гёделя, равным 17 (то есть, везде, где встречается y).

Голова уже начинает кружиться, но, тем не менее, мы определённо можем перевести наше метаматематическое утверждение, „формулу с номером Гёделя sub(y, y, 17) нельзя доказать“, в формулу с уникальным номером Гёделя. Назовём его n.

И последний этап подстановок: Гёдель создаёт новую формулу, подставляя число n везде, где в предыдущей формуле стоит y. Его новая формула получается следующей: „Формулу с номером Гёделя sub(n, n, 17) нельзя доказать“. Назовём эту формулу G.

У G, естественно, есть номер Гёделя. Каков этот номер? Вуаля – он должен равняться sub(n, n, 17). По определению, sub(n, n, 17) – это номер Гёделя для формулы, которая получается путём взятия формулы с номером Гёделя n и подстановки n везде, где в формуле встречается символ с номером Гёделя, равным 17. И G именно такая формула и есть! Поскольку целые числа раскладываются на простые множители уникальным способом, нам становится понятно, что формула G говорит нам только о самой формуле G, и более ни о какой другой.

G говорит о том, что её саму нельзя доказать.

Но можно ли доказать G? Если бы это было возможно, это означало бы, что существует некая последовательность формул, доказывающих формулу с номером Гёделя, равным sub(n, n, 17). Но это противоположность формулы G, утверждающей, что такого доказательства не существует. Противоположные утверждения, G и

G, в непротиворечивой системе аксиом не могут быть одновременно истинными. Поэтому G должна быть недоказуемой.

Однако, несмотря на то, что G доказать нельзя, она определённо правдива. G говорит, что „формулу с номером Гёделя sub(n, n, 17) нельзя доказать“, а именно это мы и установили! Поскольку G – истинное, но недоказуемое утверждение, существующее в рамках аксиоматической системы, которую мы использовали для его построения, эта система неполна.

Можно подумать, что мы можем просто добавить некую дополнительную аксиому, использовать её для доказательства G, и разрешить этот парадокс. Но это невозможно. Гёдель показал, что дополненная система аксиом позволит создать новую истинную формулу G’ по той же схеме, что и ранее, которую нельзя будет доказать в рамках новой, дополненной системы. Пытаясь построить полную математическую систему, вы будете лишь безуспешно гоняться за собственным хвостом.

Отсутствие доказательства непротиворечивости

Теперь мы знаем, что если набор аксиом непротиворечив, он неполон. Это первая теорема Гёделя о неполноте. Из неё легко следует вторая – ни один набор аксиом не может доказать свою непротиворечивость.

Что означало бы, если бы набор аксиом мог доказать, что он никогда не вызовет противоречий? Это означало бы, что существует последовательность формул, построенных на этих аксиомах, доказывающих формулу, которая метаматематически означает „этот набор аксиом непротиворечив“. Но тогда, согласно первой теореме, этот набор аксиом обязательно был бы неполным.

Однако сказать, что „набор аксиом неполон“, это то же самое, что сказать „существует истинная формула, которую нельзя доказать“. А это равнозначно нашей формуле G. А мы знаем, что аксиомы не могут доказать G.

Так Гёдель построил доказательство от противного: если бы набор аксиом мог доказать собственную непротиворечивость, тогда мы могли бы доказать G. Но мы этого сделать не можем. Следовательно, ни один набор аксиом не доказывает собственную непротиворечивость.

Доказательство Гёделя убило поиски непротиворечивой и полной математической системы. Математики „не смогли осознать всю глубину“ неполноты, писали Нагель и Ньюмен в 1958. И сегодня это утверждение остаётся истинным.

Математическая логика и теорема Курта Гёделя

А б с у р д н о с т ь рационализма

о т к р ы л а с ь м а т е м а т и к е —

той самой науке, на которой он пытался утвердиться.

В. Тростников

Достижения Курта Геделя в современной логике

совершенно монументальны, — на самом деле они

есть более, чем монумент, это веха на

интеллектуальном ландшафте, которая останется

зримой издалека… Предмет логики определенным

образом изменил свою природу и возможности после открытий Геделя.

Джон фон Нейман

Создатель теории множеств Георг Кантор, а затем его последователи обнаружили ряд неразрешимых парадоксов множества порядковых чисел, указывающих на то, что сама конструкция такого множества внутренне противоречива и практически логически нереализуема. После установления внутренней противоречивости первого из возможных множеств математические парадоксы посыпались как из рога изобилия, приведя математиков к настоящей панике. Любопытна реакция другого великого математика Германа Вейля, разрешающая парадокс запретом: «. Нельзя допустить существование некоей определенной в себе и замкнутой совокупности всех возможных множеств натуральных чисел или всех возможных свойств натуральных чисел».

Э.Касснер, Д.Р.Ньюмен: «Когда математик говорит, что такие-то утверждения истинны для некоторого объекта, то это может быть интересно и наверняка безопасно. Но когда он пытается распространить свое утверждение на все объекты, то хотя это значительно более интересно, но и намного опаснее. В переходе от одного ко всему, от специального к общему математика добилась своих величайших успехов, но и испытала свои самые серьезные неудачи, самую важную часть которых составляют логические парадоксы».

Сегодня мы понимаем, что парадоксы теории множеств в частности и математики в целом связаны с тем, что множество не есть универсум, оно недостаточно для отражения всеобщего в знании, целостности знания как такового. Предельные конструкции, ведущие к единому или всеобщему, часто исключаются из математического анализа, ведя его к указанным парадоксам.

Но если парадоксы теории множеств непосредственно свидетельствуют об неуниверсальности понятия множества в познании, что само по себе есть первый и необходимый шаг в направлении к концепции целостности, то они все же не несут в себе ничего конструктивного для формулировки идеи целостности. В них, правда, содержится намек на то, как и чем ограниченным оказывается понятие множества — свойство единства и связи, взаимозависимости и замкнутости элементов и образуемой ими совокупности, ведущее к непредикативности в определениях. Однако этого еще явно мало для перехода от понятия множества к понятию целостности.

Неэвклидова геометрия Гаусса-Лобачевского–Больяи-Швейкарта и обнаружение антиномий в теории множеств сотрясло математику XIX века, поставив под сомнение ее основы. Подумайте, писал Давид Гильберт, в математике — этом образце достоверности и истинности — образование понятий и ход умозаключений приводит к нелепостям. Где же искать надежность и истинность, если даже само математическое мышление дает осечку?

И вот Давид Гильберт (1862-1943) выдвигает программу построения внутренне непротиворечивой математики, программу математического обоснования науки с целью изгнания из нее недостоверности. Из сформулированных Д.Гильбертом 23 знаменитых проблем математики первые два места занимают связанные между собой проблема континуума и проблема непротиворечивости аксиом арифметики. Последняя, по словам Гильберта, представляет собой обоснование правил арифметических действий совместно с аксиомой непрерывности: доказательство непротиворечивости аксиом арифметики вещественных чисел равносильно, по Гильберту, доказательству отсутствия противоречий в определении вещественного числа и континуума. Иными словами, Д.Гильберт ставил задачу наряду с доказательством непротиворечивости аксиом арифметики дать строгое обоснование понятия вещественного числа и, тем самым, определенное решение проблемы континуума: «В самом деле, если удастся полностью доказать непротиворечивость этих аксиом, то все соображения, которые подчас приводились против существования понятия вещественных чисел, теряют всякое основание».

Д.Гильберт не сомневался в достижимости обоснования понятия вещественного числа и, следовательно, доказательства непротиворечивости континуума вещественных чисел, совершенно не предполагая, сколь далеко заведут математику его вопросы. В процессе развития идей Гильберта, стало ясно, что обоснование непротиворечивости математической теории приобретает точный смысл лишь в том случае, когда теория полностью формализована, то есть все ее предложения могут быть записаны на строго однозначном символическом языке. Формализация — единственное средство устранения двусмысленности используемого языка.

Полностью формализованную математическую теорию аллегорически можно представить как некую математическую сверхформулу, поддающуюся строгому математическому исследованию на предмет ее непротиворечивости, с помощью не вызывающих сомнения средств. Д.Гильберт высказал предположение о возможности такого доказательства непротиворечивости арифметики существенно финитными средствами. Но программа формализации математики так и не была никогда выполнена, а цель самого Гильберта — «выяснить, какие именно аксиомы, гипотезы и средства необходимы для доказательства геометрических истин» — внезапно обернулась миром множественных геометрий, которые можно получить последовательным отбрасыванием тех или иных аксиом. Попытка связать в единое целое структуру всех геометрий окончилась, по словам П.Ремсея, превращением математики в игру:

Математика превращается в некий вид игры, ведущейся на бумаге при помощи ничего не значащих значков вроде нолей и крестиков. Поскольку каждый математик делает значки на бумаге, надо признать, что формалистическое учение содержит только правду; но трудно предположить, чтобы это была вся правда: ведь наш интерес к символической игре, конечно, происходит от возможности дать смысл, по крайней мере, некоторым из делаемых нами значков и от надежды, что после придачи им смысла они будут выражать знание, а не ошибку.

Теорему Гёделя о неполноте арифметики часто называют самым монументальным интеллектуальным достижением невероятной глубины и силы. С философской точки зрения это подразумевает, что любое высказывание самонедостаточно и самопротиворечиво. После открытий Курта Гёделя и других математиков стало ясно, что идея абсолютного и окончательного обоснования математики, как и полной формализации научного знания, вообще несостоятельна. Или чуть по-иному: «объективная истина» — фикция.

К счастью (да позволят нам на минуту немножко легкомыслия в таком серьезном вопросе), ни Д.Гильберту, ни кому-либо из его блестящих последователей и соратников не удалось выполнить эту программу — не из-за недостатка изобретательности, а попросту из-за ее невыполнимости. Однако, как это не раз бывало в истории математики, в процессе решения этой утопической задачи было накоплено подлинное богатство в виде новых теорий, новых понятий, новых методов.

В 1931 году Курт Гёдель опубликовал две теоремы о неполноте, смысл которых заключается в установлении принципиальной неосуществимости программы Д.Гильберта создать полную и непротиворечивую систему оснований математики. Хотя в этих теоремах («Uber die unentscheidbaren Satze der formalen Systeme») речь идет об арифметике натуральных чисел, установленные им ограничения можно распространить на любую арифметику натуральных чисел.

В первой теореме К.Гёделя доказано, что в непротиворечивой формализованной арифметике существует, по крайней мере, одно предложение, которое не выводимо в ней вместе со своим отрицанием. Согласно второй теореме Гёделя, непротиворечивость арифметики не может быть доказана средствами, формализованными в ней самой, то есть финитными средствами, как того хотел Гильберт. Доказательство непротиворечивости арифметики натуральных чисел требует обращения к посылкам, выходящим за рамки рассматриваемой системы, то есть такое доказательство может иметь лишь относительный смысл.

К.Гёдель доказал, что сконструированное истинное арифметическое высказывание нельзя ни доказать, ни опровергнуть, то есть вывести дедуктивным путем из аксиом арифметики ни само это высказывание, ни его отрицание. Иными словами, в любой формализованной системе, способной выразить арифметику натуральных чисел, имеются неразрешимые (недоказуемые и вместе с тем неопровержимые в данной системе) предложения, которые тем не менее содержательно очевидны. Это означает, что в любой логике существуют такие теоретические положения, которые, если они истинны, не могут быть выведены из предпосылок, а если вытекают из предпосылок, то не могут быть признаны истинными.

Теорему Гёделя можно переформулировать следующим образом: «Все непротиворечивые аксиоматические формулировки теории чисел содержат неразрешимые суждения».

Это означает, что никакая достаточно большая система, вместе со своим алфавитом и своей грамматикой (или со своим конечным набором знаков и правилами их преобразования) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ. «Логическая полнота (или неполнота) любой системы аксиом не может быть доказана в рамках этой системы. Для ее доказательства или опровержения требуются дополнительные аксиомы (усиление системы)». Несколько упрощая, можно сказать, что любая теория содержит проблемы, которые не могут быть решены в рамках самой теории и требуют ее обобщения.

Доказательство, данное Гёделем, не так просто. Однако, положенная в его основу идея довольно проста и восходит к «парадоксу лжеца», известному еще древним грекам. Гёдель перевел на язык математики утверждение, утверждавшее о самом себе, что оно недоказуемо в данной формальной системе. А если утверждение о недоказуемости доказуемо, то оно ложно…

Теорема Гёделя говорит о том, что арифметика натуральных чисел включает содержание, которое не может быть выражено исключительно на основе логических правил образования и преобразования соответствующей формальной системы. Из состава логики нельзя исключать предложения, которые нельзя не признать истинными, но которые тем не менее неразрешимы на основе правил построения соответствующих формальных систем.

Из теорем Гёделя следует, что никакое понятие истинным образом не раскрывается внутри области его существования или, по-иному, что само раскрытие предмета требует выхода за пределы осознанных смыслов, составляющих мир наших представлений: «Поэтому бессмысленно требовать изначальных доказательств сказанного, так как все они лежат по эту сторону привычного смыслового пространства». На обыденном языке суть аналитики Гёделя заключается в том, что мы никогда не сможем получить ВСЮ правду о мире, то есть человеческое познание внутренне ограничено, то есть какие-то аспекты мира всегда будут сопротивляться описанию.

Эти положения, естественно, не являются результатами эмпирических наблюдений, но они не являются аналитическими и логическими истинами в соответствии с точными критериями аналитичности. Иными словами, математику невозможно свести к конечному числу взаимно непротиворечивых аксиом, образующих замкнутую систему. Нельзя построить внутренне непротиворечивую логику и свести к ней математику или познание в целом. В арифметике и вообще всякой теории, являющейся формализацией арифметики, всегда имеется неразрешимое высказывание. Речь идет здесь не о семантической, а именно о математической неполноте содержательных математических интерпретаций.

Значение полученных Куртом Гёделем и затем Герхардом Генценом результатов, далеко выходит за пределы математики, свидетельствуя о том, что даже в царице наук возможна лишь относительная непротиворечивость, то есть абсолютное знание недостижимо.

Дуглас Хофштадтер в замечательной книге «Гёдель, Эшер, Бах» пошел еще дальше: теорема Гёделя имеет глубоко скрытую цель — раскрыть тайну слова «я»: «Эта абстрактная структура, как мне казалось, и была ключом к загадке самопознания и возникновения «я». Также эта книга описывает, как человек может думать о себе, как он может себя познавать, а также способы представления и сохранения знаний, методы и ограничения символьного представления и даже фундаментальное понятие «значение».

После Гёделя Алан Туринг тоже выяснил, что многие математические предложения «нерешаемы», то есть в конечном счете нельзя определить, являются ли предложения истинными или ложными. Еще один ученый Трауб попытался перефразировать вопрос «Является ли реальный мир слишком сложным для нашего понимания?» в более позитивном свете: «Можем ли мы узнать то, что не можем знать?» Можем ли мы доказать, что у науки есть границы, точно так же, как К.Гёдель и А.Туринг доказали, что они есть у математики?

Философским и гносеологическим следствием великого открытия Гёделя является осознание неизбежной дилеммы, стоящей перед человеческим разумом в области оснований точных наук: либо тавтология (только тавтология!), либо (если система достаточно богата) — относительная непротиворечивость. На бытовом языке жизни выражение «ты не прав» может свидетельствовать лишь об ограниченности говорящего. Без элементов свободного допущения никакая достаточно богатая теория невозможна, так что любые утверждения науки всегда содержат в себе элемент относительности, непредсказуемости и неопределенности.

По словам П.Коэна, теорема Гёделя является величайшим, непреодолимым препятствием для любой попытки понять природу множественного и целого. Что до проблемы континуума и математических множеств, то теоремы Гёделя сделали проблему бесконечных множеств, с одной стороны, окончательно неразрешимой и, с другой, принципиально неотвергаемой: «Теорема Гёделя чрезвычайно затрудняет отстаивание той точки зрения, что высшие бесконечности можно попросту отвергнуть».

Несколько ранее в исследованиях Лёвенгейма и Скулема 1915—1920 годов (теорема Лёвенгейма-Скулема) обнаружен еще один обескураживающий факт: никакая аксиоматическая система не может быть категорична. Иными словами, при любой тщательности формулировки система аксиом, всегда найдётся интерпретация, совершенно не похожая на ту, ради которой эта система проектировалась. Это обстоятельство также подрывает веру в универсальность аксиоматического подхода.

Я не случайно заговорил об аксиоматике и математических множествах, потому что одной из главных проблем оснований математики является преодоление пропасти между дискретным и непрерывным, арифметикой и геометрией. Собственно, теория множеств возникла как способ описания континуума, однако детальное обследование проблемы континуум-множество (Г.Кантор, И.Кёниг, Д.Гильберт, К.Гёдель, П.Коэн, Э.Цермело, Т.Скулем, Н.Н.Лузин) выявило невозможность представления континуума любым, сколь угодно мощным множеством, что подвигло Г.Вейля на мысль, что континуум вообще не является множеством точек: континуум — среда свободного становления, которую невозможно исчерпать никакими множествами любых чисел.

Обнаруженный факт невозможности исчерпывающего и однозначного описания континуума как множества ведет к признанию в нем свойств нетривиальной целостности, которую следует понимать как отрицание и исключение всякой множественности. Эта целостность и единство в континууме есть свойства более сильные, чем обычная непрерывность множеств, они лежат как бы в ее основе.

Позже на неразрешимость проблемы континуум-множество наложились новые, потрясшие основы математики открытия: невозможности строгого и окончательного обоснования понятия вещественного числа, непротиворечивости континуума вещественных чисел, невозможности полностью формализованной математической теории как таковой. Математики средствами самой математики доказали существование абсолютно неразрешимых математических проблем, в частности проблемы континуум-множество. Так наука впервые столкнулась с Богом в самой себе — непознаваемостью целостного, реальным существованием кантовых ноуменов, «вещей в себе».

Тем самым выяснилось, что сама математика зиждется на целом, неразложимом на элементы, неисчерпаемом никакими приемами человеческого ума. Если говорить точнее, человеческий разум может много добиться, оперируя с частями и множествами, но, двигаясь в глубь, упирается в непробиваемую бронь Первоединого.

Уже одного этого примера было бы достаточно, чтобы разрушить восходящее к Лейбницу и Декарту мнение, будто множество выводимых формул совпадает с множеством истинных формул. Но оставалась надежда, что выводимость лишь на немного меньше истинности, что недоказуемыми являются только экзотические формулы гёделевского типа, в которых зашифрованы утверждения, относящиеся к самим этим формулам. Но через пять лет был получен значительно более сильный результат — польско-американский математик Альфред Тарский доказал, что само понятие истинности логически невыразимо.

А.Тарский логически обосновал, что любая формальная система, в которой мы можем утверждать некое предложение и в то же время осмыслить истинность этого утверждения, неизбежно самопротиворечива. Следовательно, утверждение, что какая-либо теорема, данная в некотором формальном языке, истинна, может быть сделано лишь с помощью предложения, не имеющего смысла в этом языке. Такое утверждение образует часть языка более богатого, чем тот, который включает предложение, истинность которых утверждается.

Теорема Тарского, включающая в себя теорему Гёделя как частное следствие, наталкивает на мысль, что различие между истинностью и выводимостью довольно значительно. Но установить, насколько оно велико, удалось только сравнительно недавно, после многолетней совместной работы математиков многих стран, регулярно обменивавшихся промежуточными результатами. Все математические формулы были вначале разбиты на классы сложности, причем таким образом, что они расширялись, то есть в каждом следующем классе имелись не только все формулы предыдущего класса, но и некоторые новые. Значит, тут при поднятии верхней границы сложности количество формул реально возрастает. Затем было показано, что множество выводимых формул целиком содержится в нулевом классе. И, наконец, доказано, что множество истинных формул не помещается даже в тот предельный класс, который получается при стремлении показателя сложности к бесконечности. Известный математик Ю. Манин так прокомментировал эту ситуацию: «Выводимость находится на нижней ступеньке бесконечной лестницы, а истинность располагается где-то над всей лестницей». В общем, расстояние от выводимости до истинности настолько громадно, что, говоря в целом, ролью строгой логики в деле познания можно пренебречь.

Похоже, она нужна лишь для придания результату общепонятной и убедительной формы, а механизм получения результата совсем иной. Недаром от математиков нередко можно услышать фразу: сначала я понял, что эта теорема верна, а потом начал думать, как ее доказать. На что же опираются они в своем творчестве, природу которого объяснить, как правило, не могут? Ответ на этот вопрос подсказывается замечательной теоремой, доказанной в конце 70-х годов американцами Парисом и Харрингтоном. Из нее следует, что даже относительно простые арифметические истины невозможно установить, не прибегая к понятию актуальной бесконечности.

Что такое актуальная бесконечность? На обыденном языке — Запредельность, Бог.

Таким образом, даже в логике оказалась непреодолимой стена, которую пытаются преодолеть средствами данной логики. Оказалось, что существуют предложения, которые в принципе не могут быть доказаны в пределах логики, в которой они введены. Выяснилось, что логические и математические истины не являются «истинами во всех возможных мирах», что любая формальная система преобразований предполагает определенную онтологию и возможна только в ее рамках.

Я полагаю, что рассмотренные свидетельства математической логики — частные случаи экзистенциального мировоззрения, согласно которому окончательное доказательство чего бы то ни было невозможно; абсолютность и полнота недоступны самому изощренному человеческому уму; удел математика — остановиться где-то на каких-то ступеньках бесконечной лестницы, подобно лестнице Иакова уходящей в небеса. Даже самая высшая из существующих математик не способна полностью обосновать формальную теорию, или, иными словами, сколь бы изощренными ни были тенета, расставленные математикой, значительная часть мира «ускользнет» из них.

Кстати, Гёдель, как свидетельствуют его записные книжки, всю жизнь размышлял не только о математике, но о природе и пределах самого мышления, а также о проблеме существования абсолютно неразрешимых утверждений. Внутренне тяготея к парадоксам, он часто повторял: «Либо наш разум не является механическим, либо математика, даже арифметика, не является нашей собственной конструкцией». Позже эта «закрученная формулировка» стала предметом обширной полемики о соотношении ума и компьютера, особенно в связи с интерпретацией теорем о неполноте Геделя гениальным физиком Р.Пенроузом.

Гёдель считал, что философия математики должна стать частью самой математики, приобретая определенность, и в то же время теряя характер собственно философский.

Гёделевская «теорема о неполноте», согласно которой, как уже было сказано, не существует формальной теории, где были бы доказуемы все истинные теоремы арифметики, — только частный случай тотальной неполноты рационального человеческого разума, стремящегося подчинить бесконечность своим примитивным уловкам.

Сам Гёдель часто говорил о «незавершаемости или неисчерпаемости математики» и, возможно, впервые поставил вопрос, может ли этот процесс незавершаемости математики осуществляться конечной машиной или же только человеком. Если это доступно только человеку, тогда он действительно превосходит по своим возможностям конечную машину.

Ни строгое определение понятий, ни доказательство не являются продуктивными путями обретения принципиально нового знания. Позитивизм и логоцентризм привели к типичному для рационализма результату — схоластике и бесчисленным попыткам доказать больше, чем вообще можно доказать.

В итоге эссенциализм не только стимулировал пустые словопрения, но и привел к разочарованию в возможностях аргументации, а значит, и в возможностях разума.

Возможности аристотелевской логики ограничены, возможности человеческого разума безграничны. Даже сама логика не осталась неизменной: следуя за «неклассической» физикой, логика обогатилась рядом релятивистских, релевантных, вероятностных, паранепротиворечивых логик, трех- и четырехзначных логик, логик с не всюду определенным понятием истинности, с пересыщенными оценками и т. д., и т. п., что существенно изменило облик современной математики.

Что до самой математики, то она описывает мир не потому, что действительность имеет ту же структуру, что и математический формализм, но потому, что математика является просто одним из многих способов описания мира, верным до тех пор, пока не исключает другие. Планеты движутся по эллиптическим орбитам, да и то в первом приближении. Если бы дело было в одной математике, то орбиты могли быть любыми — уже до открытия их траекторий математика описала множество иных, не эллиптических «идеальных» путей.

Не выдержала испытания и концепция математики и физики как «знания без познающего субъекта», верного всегда и во всех мирах.

Законы логики и математики нельзя рассматривать вне зависимости от познающего субъекта. Например, анализ закона исключенного третьего с позиций квантовой механики и новейшего знания вообще показал, что даже самые твердо установленные истины или самые глубокие убеждения могут оказаться лишь идеальными проекциями нашего разума, а отнюдь не отражениями реальности.

Критерии научной рациональности не оправдались. Мы так и не знаем, можно ли считать открытия великих ученых рациональными и могут ли сами эти открытия служить критериями правильности теорий. Мы не знаем, как оценивать подготовительную работу признанных и непризнанных предшественников великих ученых.

Дискуссии о научной рациональности и успешности науки как возможности выбора метода, адекватно поставленной цели, зашли в тупик. Многое по-прежнему неясно.

Каковы критерии научной рациональности? Какие познавательные стандарты оценивать как «универсалии», а какие имеют исторически ограниченную область действия (например, ориентация на выдвижение фальсифицируемых теорий, избегание модификаций ad hoc, постулирующих ненаблюдаемые сущности; предпочтение предсказательных теорий теориям, обладающим красотой и изяществом, простотой; предпочтение количественных или качественных процедур анализа и т. п.)?

По мнению Й.Хейзинги, диктат рационализма остался в прошлом, наука его уже давно переросла: «Мы знаем, что не все можно мерить меркой разумности. Само поступательное развитие мышления научило нас, что одного разума бывает недостаточно. Взгляд на вещи более глубокий и разносторонний, нежели чистый рационализм, открыл нам в этих вещах дополнительный смысл».

По Карлу Попперу, гипотезы, положенные в фундамент познавательного процесса, релевантны; фальсифицируемы; более богаты по содержанию, нежели породившие их проблемы; консервативны (если обнаруживается подходящая гипотеза, то ученый пытается опровергнуть ее и сопротивляется любым попыткам отделаться от объяснений сложных случаев). Так или иначе, наука прогрессирует путем выдвижения предположений и их опровержения.

П.Фейерабенд считает, что попперовская схема развития не универсальна, иллюстрируя свою точку зрения следующими доводами:

1. Замена теории не всегда происходит как фальсификация. Так, в случае с системой Птолемея, или с электронной теорией Лоренца нельзя привести таких фактов, которые стимулировали отказ от этих систем.

2. Содержание теории, которую мы хотим проверить, и наше решение относительно фальсифицирующих примеров не столь независимы друг от друга, как это подразумевается в теории Поппера.

3. Переход от одной системы знания не всегда приводит к содержательному росту, как, например, переход к научной психологии, приведший к существенному сужению содержания.

4. Требование поиска опровергающих обстоятельств и серьезного к ним отношения может привести к устойчивому прогрессу тогда, когда опровергающие факты единичны и редки. Если же теория окружена «океаном аномалий», то правила фальсификации могут быть использованы только как временные, а отнюдь не необходимые условия научной рациональности.

П.Фейерабенд полагает, что рациональные схемы развития науки вообще неадекватны ее сущности и противоречат истории развития знания:

Понимание этапа в развитии науки подобно пониманию стилистического периода в истории искусств. Здесь наблюдается очевидное единство, но оно не может быть суммировано в нескольких простых правилах. Общее представление о таком единстве, или парадигма, будет, следовательно, бедным, и оно скорее порождает проблему, нежели обеспечивает ее решение,— проблему заполнения эластичной, но плохо определенной концептуальной системы постоянно изменяющимся конкретным историческим материалом.

Я хочу подчеркнуть, что сами критерии научности или ненаучности вполне могут носить внерациональный характер. Наряду с принципом фальсифицируемости Поппера, такими критериями следует считать претензии на единственность и универсальность теории. Прогресс науки — самое яркое свидетельство того, что единственность и универсальность тормозят развитие знания хотя бы по причине массовости завербованных данной парадигмой консерваторов-доктринеров, самостоятельно не способных «выйти за рамки» и потому препятствующих росткам нового. Единственность и универсальность — формы научного тоталитаризма, вооруженного всем арсеналом средств подавления еретичества и инакомыслия.

Что до научного консерватизма, то он свойствен даже выдающимся творцам науки: Д.И.Менделеев отказывался слушать доводы в пользу возможной трансформации элементов, Ч.Дарвин с присущей ему непоследовательностью, граничащей с беспринципностью, впадал в ламаркизм, Эйнштейн до конца жизни отказывал в правоте Бору и Гейзенбергу.

Упомянув имена Дарвина и Ламарка, я должен напомнить теории развития науки, принадлежащие Чарльзу Сандерсу Пирсу, считавшему, что эволюция знания может идти тремя путями:

— путем дарвиновской эволюции — медленными, случайными и незаметными изменениями в процессе борьбы за существование;

— путем ламаркистской эволюции — медленными, но закономерными изменениями в результате собственных устремлений индивидов;

— путем катаклизмов Кювье — внезапных скачков, связанных с резкими изменениями окружающей среды.

Чарльз Сандерс Пирс полагал, что как в эволюции жизни, так и в эволюции знания возможны все три типа эволюции, но среди них преобладает ламаркистский тип эволюции:

Ламаркистская эволюция может, к примеру, принять форму постепенной модификации наших взглядов для того, чтобы эти взгляды лучше соответствовали известным фактам, по мере того как накапливаются результаты наблюдения. поскольку эти модификации не являются случайными, а являются по большей части движениями по направлению к истинности. нет сомнения, что от десятилетия к десятилетию даже без каких-либо великолепных открытий или значительных успехов наука будет ощутимо продвигаться вперед.

В свете пирсовой теории эволюции науки концепция Карла Поппера явно относится к дарвиновскому типу и даже пользуется дарвиновским языком: научная конкуренция — борьба за выживание наиболее приспособленных теорий, шанс устоять при элиминации неадекватным гипотезам. Парадигмальная концепция Т.Куна — сочетание дарвиновской и ламаркистской эволюций: нормальная наука развивается по ламаркистскому направлению, революция в науке укладывается в дарвиновский подход. П.Фейерабенд, конечно же, сторонник Кювье: принцип пролиферации — торжество катаклизма, надо строить теорию, несовместимую с известными.

Строя логическую теорию правдоподобия, К.Поппер исходил из того, что следствиями истинного утверждения могут быть только истинные утверждения, тогда как среди следствий ложного утверждения могут встречаться как ложные, так и истинные.

Поскольку научные теории сменяют друг друга или опровергаются одна другой, любая теория, строго говоря, является ложной. Поэтому среди следствий любой теории могут быть и истинные, и ложные утверждения. Множество следствий теории Поппер именует логическим содержанием: истинные следствия теории образуют ее истинное содержание, оставшаяся часть является ложным содержанием. При сравнении двух разных теорий можно выяснить, что истинное содержание одной больше истинного содержания другой или что ложное содержание одной меньше ложного содержания другой. Таким образом, можно говорить о разной степени правдоподобия разных теорий. Развитие науки есть стремление к максимальному правдоподобию. Максимально правдоподобной для данного исторического периода будет теория, дающая наиболее исчерпывающее знание, то есть обладающая минимально ложным содержанием. Прогресс науки заключается в стремлении построения исчерпывающей теории, но реально можно создавать лишь более или менее правдоподобные теории.

Вообще говоря, любая теория применима лишь там, где применимы ее понятия. Это принципиально еще потому, что подчеркивает важность языка: невозможно прорваться в грядущее, не создав нового языка. Что до правдоподобия, то его условиями являются правильно выбранный язык, степень информативности и возможность подвергнуть идеи критике. Ученый, считает К.Поппер, никогда с уверенностью не может знать, истинны ли его предположения, но он должен уметь с достаточной определенностью обосновать ложность своих теорий. «Научные теории представляют собой подлинные предположения — высокоинформативные догадки относительно мира, которые хотя и не верифицируемы (то есть нельзя показать, что они истинны), но могут быть подвергнуты строгим критическим проверкам».

Таким образом, приходится признать, что абсолютная наука и абсолютная истина невозможны: окружающий мир, частью которого мы сами и являемся, сложен и не исчерпывается простыми объяснениями. Интерпретации, которые предлагает наука, являются частными, недостаточными и несовершенными. Абсолютный идеал науки — такое же заблуждение, как фанатизм рыцарей-конквистадоров, рвавшихся в Иерусалим «освобождать» гроб Господен. Но так же важно и другое: нет никакого «конца науки» или «конца истины». И те, кто игнорируют движение мысли, затыкают рты оппонентам, ориентируются на прошлое, в дремучем прошлом и остаются.

Возвращаясь к Курту Гёделю, я должен отметить, что его рационалистический оптимизм не исключал ни фактора человеческой субъективности, ни интитивности, ни априорности знания, ни даже элемента мистицизма. Весьма характерно признание математика и писателя Р.Рукера: «Я спросил Гёделя, верит ли он, что за всеми различными явлениями и действиями в мире стоит единый Ум. Он ответил утвердительно, и что Ум структурирован, но при этом Ум существует независимо от индивидуальных свойств. Тогда я спросил, верит ли он, что Ум находится везде, в противоположность тому, что локализуется в мозгах людей. Гёдель ответил: “Конечно. Это основа мистического учения”». Видный логик Раймонд Смаллиан, много делающий для популяризации математических достижений Гёделя, рассказал, что в одной из бесед с ним Гёдель произнес замечательную фразу «когда время созреет». В этом духе можно предположить, что Гёдель мог рассчитывать как рационалистический оптимист на то, что «однажды, но никак не ранее, время придет», когда не будет опасений перед абсолютно неразрешимыми проблемами.

Несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте и несовместимость темпераментов, Курт быстро сблизился с Эйнштейном. Каждый день их видели идущими вместе в Институт и обратно, увлеченными разговором, причем говорил в основном Гёдель. Известный математик Арман Борель вспоминал: «Я не знаю, о чем они разговаривали; наверное, о физике, ведь Гёдель в молодости занимался физикой. Больше они ни с кем не общались, разговаривали только друг с другом». А экономист Оскар Моргенштерн позже пересказал слова Эйнштейна: «Моя работа теперь не имеет никакого значения. Я хожу в Институт только для того, чтобы иметь удовольствие возвращаться домой вместе с Гёделем».

Как многие гении, Гёдель слыл редким эксцентриком, обладал необычными вкусами, страдал разными фобиями, одна из которых его погубила. Будучи человеком скрупулезным и дотошным, как и полагалось звезде математической логики, Гёдель был напрочь лишен чувства юмора и к любому, даже к самому незначительному практическому вопросу, подходил со «звериной серьезностью», что превращало общение с ним в муку для окружающих.

Фобии Гёделя к концу жизни переросли в паранойю. Он панически боялся отравления, в чем подозревал самых близких людей. К счастью, бывали и продолжительные периоды просветления. В один из них Курт Гёдель поразил Эйнштейна, преподнеся к его юбилейному сборнику статью, в которой он нашел неординарное решение уравнений общей теории относительности. Из его решения следовало, что возможно путешествовать во времени, в том числе вернуться в прошлое. Принято считать, что это решение математически непротиворечиво, но лишено физического смысла.

Из книги И.Гарина «Что такое наука?» Примечания и цитирования даны в тексте книги.

МОЖНО ЛИ ЗАНЯТЬ УМА У МАШИНЫ?

Следюущий ниже текст является конспектом главы из книги американского физика, профессора университета Делавера Стефена Барра «Современная физика и древняя вера», которая, к сожалению, не переведена на русский язык.

…Существуют ли проблемы, которые компьютер не может решить, а человек может? Философ Джон Лукас предложил положительный ответ на этот вопрос, несколько позже математик и физик Роджер Пенроуз предложил более строгие аргументы. И тот и другой, опирались на теорему, доказанную в 30х годах прошлого века австрийским логиком и математиком Куртом Геделем. В своей первоначальной формулировке эта теорема говорила не о компьютерах, а о так называемых «формальных системах», т.е. об отраслях математики, полностью сводимых к механическим операциям над символами. Однако, через несколько лет после Геделя Алан Тьюринг обобщил его теорему так, что она стала непосредственно относиться к компьютерам.

Суть аргументации Лукаса-Пенроуза проста. Они заметили, что из теоремы Геделя следует, что если мы знаем программу, по которой действует компьютер, то мы всегда можем его перехитрить. Далее, говорят нам Лукас и Пенроуз, если мы сами являемся лишь компьютерами, то, узнав программу, по которой мы работаем, мы были бы способны перехитрить ее, что явно невозможно. К этому, по сути, и сводится их аргументация. Ниже я объясню ее более подробно.

Теорема, доказанная Геделем в 1931 г. относится к формальным системам, следующим по крайней мере правилам арифметики и простой логики. Существует важное различие: системы такого рода могут быть либо «самопротиворечивыми» или «непрот

иворечивыми». Теорема относится только к непротиворечивым формальным системам. Что имеется в виду? Самопротиворечивой системой, по определению, называется система, правила которой позволяют доказать какое либо утверждение вместе с обратным ему. Например, арифметика была бы самопротиворечивой, если б удалось доказать, что a и равно и не равно b. В непротиворечивой системе таких парадоксов не возникает.

Важно понять, что если система самопротиворечива в чем-то, то она самопротиворечива во всем, что в ней можно доказать все, что угодно, иными словами, ничего доказать нельзя. Например, если правила моей арифметики позволяют доказать, что 1 =0, то можно доказать, например, что 13=7. В самом деле, умножим обе части равенства 1=0 на 6, получим 6=0, теперь прибавим к обоим частям равенства 7 – получится 13=7. Иными словами, формальная система не может быть лишь слегка самопротиворечивой, если такие противоречия где то возникли, то они распространятся по всей системе, как вирус.

Из того, что в самопротиворечивой системе можно доказать все, что угодно, следует один довольно неожиданный вывод, а именно, что если нам встретилось утверждение, которое в данной системе доказать нельзя, то это система непротиворечива.

Имея в своем распоряжении определения самопротиворечивых и непротиворечивых систем, мы может теперь сформулировать положения, доказанные Геделем.

В любой непротиворечивой формальной системе, подчиняющейся правилам арифметики и простой логики, существуют арифметические утверждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть в рамках правил данной системы, но которые, тем не менее, истинны. Такие утверждения называются «формально неразрешимыми».

Гедель не просто доказал, что такие утверждения существуют, но привел конкретные примеры.

Доказательство Геделя можно применить к компьютерным программам. Для непротиворечивой компьютерной программы P, достаточно мощной для того, чтобы совершать арифметические и логические операции, можно найти утверждение G(P), которое программа не может ни доказать, ни опровергнуть. При этом можно показать, что G(P) истинно и в этом смысле «перехитрить» компьютер, сделав то, что он сделать неспособен.

Гедель показал, что непротиворечивость формальной системы не может быть доказана в рамках ее правил. Другими словами, компьютер сам не способен определить, является ли его программа непротиворечивой.

Перейдем теперь к аргументам Лукаса и Пенроуза. В 1961 Джон Лукас, философ из университета Оксфорда, написал следующее:

« Я думаю, что теорема Геделя доказывает ложность концепции Механизма, т.е. умы нельзя приравнять к машинам. Такой вывод представляется правдоподобным множеству людей: практически каждый математический логик, с которым мне приходилось обсуждать этот предмет, признавался, что разделяет мои сомнения, не решаясь впрочем высказаться определенно до тех пор, пока аргументы за и против не сформулированы ясно. Что я и собираюсь сделать».

Следует сказать, что и сам Гедель, не сделавший никаких публичных заявлений, по- видимому пришел к тем же самым выводам. Он не верил в то, что человеческий ум объясним в чисто материальных терминах, называя эту идею «современным предрассудком». И в самом деле, этот предрассудок во многих умах отвердел до превращения в непререкаемую догму. Поэтому нет ничего удивительного в том, что аргументация Лукаса была отвергнута теми, кто работает в сфере искусственного интеллекта.

Аргументы Лукаса были заново сформулированы оксфордским математиком и физиком Роджером Пенроузом в его книге «Новый ум короля», опубликованной в 1989 г. и повторены в книге «Тени разума».

Вернемся к аргументу Лукаса. Представим себе, что некто показал мне компьютерную программуP, способную совершать арифметические и логические операции. Я знаю, что она непротиворечива и знаю правила, по которым она действует. Далее, следуя Геделю, я могу найти утверждение G(P), которое эта программа, следуя своим правилам, не может ни доказать, ни опровергнуть, но истинность которого я, следуя тому же Геделю, доказать могу. Тем самым я сделал то, что компьютер, следуя заложенным в нем правилам, сделать не может.

Для тех, кто не может расстаться с идеей о том, что они являются машинами, открыты следующие возможности опровергнуть аргумент Лукаса.

Начнем с утверждения в.) о том, что человек не может знать своей компьютерной программы. В практическом отношении это, конечно, верно. Однако, можно представить себе, что, не будучи способен извлечь из себя самого свою программу, я мог бы узнать программу другого человека и поделиться с ним этим знанием. Однако, можно возразить и лучше. Если наше мышление равносильно исполнению компьютерной программы, то неважно, на какой машине эту программу гонять. Ту же программу можно прогнать на машине, сделанной из силиконовых чипов или чего-нибудь еще. И такая машина была бы безусловно открыта для самоисследования. И, если следовать материалистической логике, такая машина могла бы доказать все то, что могу доказать я, не разрушив при этом саму себя, что было бы неизбежно, если б я начал копаться в своих мозгах.

Перейдем теперь к утверждению г.). Представим себе, что у меня есть полный доступ к информации о структуре моей мозговой программы. Не может ли оказаться так, что объем и сложность этой информации таковы, что моей жизни не хватит, чтобы сконструировать геделевский аргумент? Однако, это возражение основывается на деталях о структуре моей телесности и потому возражение это отпадает, если данную программу перенести из моей биологической на силиконовую машину.

Более серьезное возражение состоит в том, что задача построения геделевского утверждения G(H) может оказаться не по плечу человеческому разуму. Проблема о том, насколько сложно G(H) можно проанализировать математически, что и было сделано Пенроузом, который заключил, что G(H) будет примерно настолько же сложно, как само H, так что если мозг сможет выучить свою собственную программу, он будет вполне способен сконструировать G(H).

Перейдем к возражениям на утверждение б.). Наиболее популярное возражение состоит в том, что человеческие существа либо управляемы самопротиворечивыми программами либо, во всяком случае, не знают о себе, противоречивы ли они или нет. После всего, кто в своей жизни не делал противоречивых утверждений и не ошибался в математике?

Возразить на это можно двояко. Во-первых, есть разница между компьютером, оперирующем на основе самопротиворечивой программы, и компьютером с непротиворечивой программой, который время от времени ломается и потому выдает неверные результаты. В таком случае можно себе представить, что многие ошибки, совершаемые нами, имеют именно такую природу, являясь плодами утомления или невнимания. Во-вторых, как уже было сказано, программы не могут быть самопротиворечивыми лишь отчасти, время от времени. Уж если они самопротиворечивы, то на всю катушку, будучи способны доказать все, что угодно. Такая программа была бы, на первый взгляд, намного мощнее непротиворечивой, но, на самом деле, она была бы совершенно бессильная, не будучи в состоянии распознать свои собственные ошибки. Справедливости ради, надо сказать, что с людьми дело обстоит не настолько плохо. Хоть и не всегда, но мы можем распознать свои ошибки, по крайней мере в арифметике. Как сказал Лукас:

«Если б мы были самопротиворечивыми машинами, наши противоречия нас бы не беспокоили и нас в равной мере устраивали бы обе стороны противоречия. Более того, мы были бы готовы говорить все, что угодно – что совсем не так… Безусловными характеристикой ментальной деятельности человека является то, что она селективна, она различает между избранными – истинными – и отвергаемыми ею – ложными утверждениями; когда кто либо готов сказать все, что угодно, а после без всякого колебания самому же себе противоречить, к нему относятся как к «утратившему разум». Хотя мы, люди, и не являемся примерами непротиворечивости, нас можно скорее назвать склонными к ошибкам. Такая ошибающаяся машина, способная тем не менее корректировать свои ошибки, является объектом, к которому применима аргументация Геделя».

Итак, в отличие от машин с самопротиворечивой программой, люди обладают способностью к строгим рассуждениям. Эту способность такая машина не была бы способна имитировать.

Дело тут не в том, что люди часто бывают иррациональны, а в том, что человек обладает способностью к разумному мышлению, которым самопротиворечивый компьютер обладать не может. ………………………………………….

Интересно, что наиболее распространенные возражения против аргумента Лукаса-Пенроуза сводятся к тому, что человеческие существа фундаментально противоречивы. Странно здесь то, что те, кто так утверждает, думают, что тем самым борются с суеверной верой в существование «души». Было время, когда это делалось во имя разума и соответственно называлось рационализмом. Однако, чтобы покончить с духовным в человеке, новый скептицизм готов отказаться и от разума. Получается, что мы не можем доверять себе даже в простейших вопросах арифметики. Г. К. Честертон предвидел такой поворот событий почти сто лет назад:

«Хаксли [знаменитый биолог, друг Дарвина] проповедовал смирение, с которым нам надлежит учиться у Природы. Но новый скептик исполнен смирения настолько, что сомневается даже в том, способен ли он учиться… Мы на пути к созданию расы людей, чья умственная скромность не позволяет им верить даже в таблицу умножения. У нас появятся философы, сомневающиеся в законе всемирного тяготения на том основании, что он может оказаться их фантазией. Насмешники прошлых лет не позволяли себя убедить из гордости, эти же не позволяют себя убедить из смирения».