Язык и речь единство

Язык и речь: общее и различное

Соотносительные признаки языка и речи:

1) речь характеризуется как индивидуальное явление, а язык – как надындивидуальное, общее;

2) речь есть психическое явление, а язык – социальное;

3) речь подвижна, динамична, а язык стремится к стабильности, статичности;

4) речь исторична, а язык «внеисторичен», ахроничен;

5) отношения между элементами речи складываются на основе причинной зависимости, а отношения между элементами языка – на основе функциональной зависимости;

6) речь вследствие свой отягчённости связями с психическими, историческими, социальными и прочими факторами не может быть описана строго формальным образом, язык же допускает приложение формальных правил;

7) язык подчинён лингвистическим закономерностям, он лингвистически «регулярен», а речь лингвистически нерегулярна, вариативна, допускает элементы случайного и неупорядоченного;

8) речи всегда свойственна материальность, конкретность, язык же стремится предстать в виде абстрактной системы.

Язык и речь различаются по основанию некоего установления и процесса. Есть язык как средство общения, и есть речь как процесс общения с помощью языка. Речь обладает свойством быть громкой или тихой, быстрой или медленной, длинной или краткой; к языку эта характеристика не приложима. Речь может быть монологической, если собеседник только слушает, и диалогической, если в общении принимает участие и собеседник. Язык не может быть ни монологическим, ни диалогическим. Чтобы в речи были свои единицы, отличные от единиц языка, они должны быть выделены по тем свойствам, которыми обладает процесс и которыми не обладает орудие, с помощью которого он совершается.

В отличие от языка как орудия общения в речи мы можем выделить моменты, характеризующие процесс общения. В речи различаются частота повторения тех или других элементов языка в тех или других условиях процесса общения.

Язык отличается от речи, как явление социальное от индивидуального. Язык — это своего рода кодекс, навязываемый обществом всем его членам в качестве обязательной нормы. Как социальный продукт, он усваивается каждым индивидом в готовом виде. Речь же всегда индивидуальна. Каждый акт речи имеет своего автора — говорящего, импровизирующего речь по своему усмотрению. «Язык не есть функция говорящего субъекта, он пассивно регистрируется индивидом», который «сам по себе не может ни создать, ни изменять его». Напротив, «речь есть индивидуальный акт воли и понимания». Язык является устойчивым и долговечным и отличается от речи, которая неустойчива и однократна.

Функции речи

Выделяют три основные функции речи, которые теснейшим образом связаны между собой:

Первая функция — осуществление процесса общения между людьми, ее еще называют коммуникативной функцией. Подвидами ее служат: информационная функция, с помощью которой происходит передача информации, сообщения. При общении человек может указывать другому на какое-либо предмет, явление, или высказывать свои суждения по какому-либо вопросу. Помимо сообщения о каких-либо событиях, явлениях речь часто направлена на то, чтобы побудить собеседника к определенным действиям, поступкам, а также вызвать у него определенные мысли, чувства, желания. Такая функция речи носит название побудительной, или волеизъявительной.

Вторая функция речи заключается в том, что речь выступает как средство выражения мыслей, их образования и развития. Речь становится таким средством благодаря тому, что она обозначает те или иные предметы, явления действия, качества и пр. В связи с чем, эту функцию называют сигнификативной, или семантической. Функция обозначения (сигнификативная) состоит в способности человека посредством речи давать предметам и явлениям окружающей действительности присущие только им названия. Однако, роль речи в процессе мышления не ограничивается этой функцией. Человек, усваивая язык как общественно-фиксированную систему знаков, одновременно овладевает неразрывно связанными с ним логическими формами и операциями мышления. Сигнификативная функция отличает речь человека от коммуникации животных. У человека со словом связано представление о предмете или явлении. Взаимопонимание в процессе общения основано, таким образом, на единстве обозначения предметов и явлений, воспринимающим и говорящим.

Тогда речь начинает выполнять (третью)функцию обобщения, так как с ее помощью у человека происходит создание собственных мыслей. Речь становится средством анализа, синтеза, сравнения и обобщения предметов и явлений действительности.

Соотношение понятий «язык» и «речь»

Культура речи. ЮШ

Тема 3

Соотношение понятий «язык» и «речь»

Признаки языка и признаки речи

В курсе «Русский язык и культура речи» изучаются нормы современного русского литературного языка и рассматривается понятие «культура речи» во всех ее аспектах. Поэтому, прежде чем перейти к изучению материала курса, необходимо выяснить, как соотносятся понятия «язык» и «речь», а также получить хотя бы общие представления об устройстве языковой системы.

В обыденном или поэтическом языке (не терминологическом) слова язык и речь нередко выступают как синонимы. Например, когда Анна Ахматова пишет: «И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово» – слова русская речь и русское слово обозначают то же, что и «русский язык». Иногда и в лингвистике их используют синонимично, например, принято говорить «язык Пушкина», «язык Лермонтова». Однако язык Пушкина отличается от языка Лермонтова. В данном употреблении имеется в виду стиль, манера писать. Такое употребление и заставляет людей отождествлять эти понятия.

В научном обиходе принято противопоставлять эти понятия. Но это противопоставление существовало не всегда. Первый, кто отметил разницу между языком и речью, был немецкий лингвист и философ Вильгельм фон Гумбольдт (1767 – 1835; современник А.С. Пушкина). Во введении к труду «О различии строения человеческих языков и его влиянии на развитие человеческого рода» Гумбольдт отметил: «Язык народа и речь в устах народа не одно и то же». Но чем различаются язык и речь, языковед специально не объяснил. Это противопоставление разработал Фердинанд де Соссюр (швейцарский лингвист) в своем труде «Курс общей лингвистики», опубликованном его учениками в 1916 году.

Язык – это идеальная, абстрактная система знаков (некий шифр, код), которая служит для общения в определенном коллективе. А речь – это и есть само общение, это процесс и результат использования языка человеком (так как речь – это, с одной стороны, процесс, языковая деятельность, а с другой стороны, это результат – сам текст). Язык – инструмент, средство, орудие общения, а речь – это создаваемый с помощью этого инструмента, орудия вид общения. Язык и речь находятся в отношениях диалектического единства, т.е. это противопоставленные, но взаимообусловленные сущности, категории. Для научного анализа их можно развести, но разъединить их нельзя.

Лингвистами определен ряд соотношений, по которым можно противопоставить язык и речь:

1. Язык социален, а речь индивидуальна (т.к. язык навязан человеку обществом, а речь зависит от говорящего и ситуации общения).

2. Язык идеален (т.е. существует в сознании человека; его нельзя потрогать или услышать, он хранится в нашей памяти в виде информационного банка). Речь материальна(т.е. чувственно воспринимаема).

3. Язык отвлечен от физических параметров. Информация измеряется в байтах, но нельзя измерить законы грамматики. Так же, как нельзя оценить язык. И. Тургенев говорил: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». Но для китайца велик китайский язык, для англичанина – английский. Речь имеет физические параметры – пространственно-временные: у нее есть начало и конец, она бывает быстрой и медленной, громкой и тихой. Следовательно, ее можно оценить – плохая она или хорошая.

4. Язык абстрактен (это значит, что его единицы отвлечены от конкретной ситуации, т.е. применимы в любой ситуации, соответствующей их языковому значению). Речь конкретна, привязана к ситуации, смысл речи можно понять в полной мере, если знаешь ситуацию (кто говорит, кому говорит, в связи с чем говорит). В языке у слова дом есть значение «дом – жилое здание, строение». В речи это значение конкретизируется, например, «Дом на набережной». Или «Я иду домой». В языке «дом, домой» – одна единица, а в речи у слова дом разные референты.

5. Язык потенциален, он представляет собой систему возможностей. Не все из этих возможностей становятся фактом речи. Речь реальна. Речью становится только то, что прозвучало, но не факт, что это нормативно. И.С. Тургенев употребил «пиша эту книгу…». Так по-русски сказать можно, язык допускает, но это не норма речи. У языка возможностей больше, чем мы используем, – возможности многократно превышают потребности.

6. Язык воспроизводим, т.е. мы используем те языковые единицы, которые есть в системе языка. Никаких небывалых звуков, морфем мы не можем употреблять. Даже если придумываем новое, то используем знакомый инвентарь. Речь неповторима, можно повторять одно и то же, например, «Как хорошо!», но всякий раз это будет сказано по разному поводу и будет наполняться разным смыслом. Даже книги мы перечитываем, и они отрываются нам все с новых и новых сторон.

7. Язык стабилен, а речь динамична, активна, подвижна.

8. Язык имеет уровневую организацию, а речь линейна.

Таким образом, в строгом употреблении слово «язык» чаще толкуется как система, структура, а слово «речь» как «деятельность». Человеческий язык – самое совершенное средство, инструмент общения, с помощью языка люди могут обмениваться любой информацией. А речь – это само общение, результат использования языка.

Язык: Язык и речь

Разница между языком и речью

Язык как система знаков

Фердинанд де Соссюр (1957-1913), великий швейцарский лингвист, оказавший огромное влияние на лингвистику XX века, предложил свою знаковую теорию языка. Ниже излагаются основные положения этого учения.

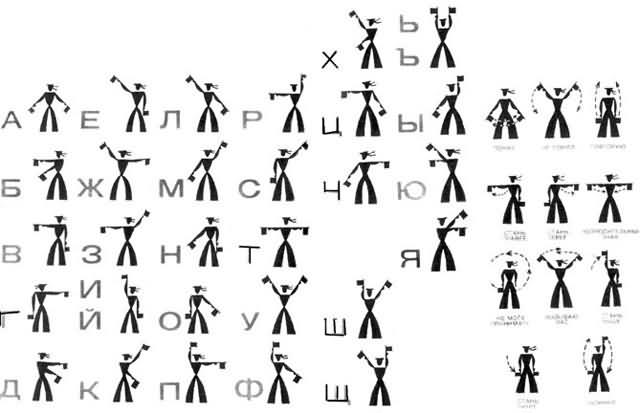

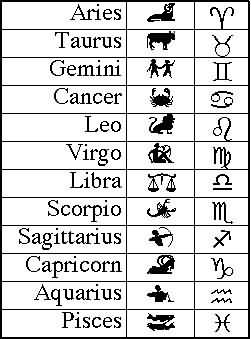

Язык можно сравнить с другими системами знаков, такими, например, как азбука для глухонемых, военные сигналы, формы учтивости, символические обряды, оперение самцов, запахи и т.д. Язык только наиважнейшая из этих систем.

Американский семиотик Чарльз Моррис (1901-1979), последователь Чарльза Пирса, выделял три раздела семиотики:

Некоторые системы знаков

Семафорная азбука, принятая на флоте

Знаки Зодиака

Языковой знак

Обе эти стороны знака имеют психическую сущность, т.е. идеальны и существуют только в нашем сознании.

Акустический образ по отношению к понятию в некоторой степени материален, так как он связан с реальным звуком.

Доводом в пользу идеальности знака служит то, что мы можем говорить сами с собой не двигая ни губами, ни языком, произносить звуки про себя.

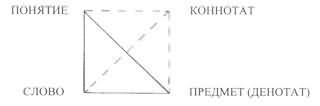

Знаковая теория предполагает 4 компонента процесса обозначения.

В нижеследующем примере участвуют следующие компоненты:

Деревья могут быть разными, нет двух абсолютно одинаковых берез, произносим слово дерево мы тоже все по-разному (разным тоном, с разным тембром, громко, шепотом и т.д.), пишем также различно (ручкой, карандашом, мелом, разным почерком, на пишущей машинке, компьютере), но двусторонний знак в нашем сознании у всех одинаков, так как он идеален.

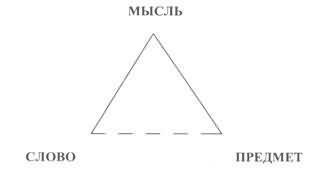

Английские лингвисты Чарльз Огден (1889-1957), Айвор Ричардс (1893-1979) в 1923 году в книге «Значение значения» (The Meaning of Meaning) наглядно представили знаковое отношение в виде семантического треугольника (треугольника референции):

Основание треугольника изображено прерывистой линией. Это означает, что связь между словом и предметом не обязательна, условна, и она невозможна без связи с мыслью и понятием.

Функции языка

Основные функции языка следующие:

Коммуникативная функция

Язык как средство общения между людьми. Это основная функция языка.

Мыслеформирующая функция

Язык используется как средство мышления в форме слов.

Когнитивная (гносеологическая) функция

Язык как средство познания мира, накопления и передачи знаний другим людям и последующим поколениям (в виде устных преданий, письменных источников, аудиозаписей).

Функции речи

Наряду с функциями языка существуют и функции речи. Роман Осипович Якобсон (1896-1982), русский и американский лингвист (это о нем писал Маяковский

Примером акта коммуникации может служить начало романа в стихах «Евгений Онегин», если лектор его декламирует студентам: «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог…»

Отправитель: Пушкин

Получатель: читатель, студенты.

Сообщение: размер стиха (четырехстопный ямб).

Контекст: сообщение о болезни.

Коммуникативная (референтивная) функция

Соответствует контексту, который понимается как предмет сообщения, иначе называемый референтом. Это функция передачи какого-либо сообщения, ориентации на контекст сообщения. В процессе коммуникации она самая важная, так как передает информацию о предмете. В тексте эту функцию подчеркивают такие, например, фразы: «как сказано выше», «внимание, микрофон включен» и различные ремарки в пьесах.

Экспрессивная (эмотивная) функция

Соответствует отправителю, т.е. отражает отношение говорящего к высказываемому, прямое выражение чувств отправителя. При использовании экспрессивной функции важно не само сообщение, а отношение к нему.

Ф.М. Достоевский

Эта функция заметна в анекдоте, где отец жалуется на невежливость сына в письме: «Мол, написал: „Папа, вышли денег.“ Нет, чтобы „Папа, вышли денег“ (с просительной интонацией)».

Адресант и отправитель не всегда могут совпадать. Например, у индейского племени чинуков слова вождя перед народом повторяет специально выделенный служитель.

Поэтическая (эстетическая) функция

Подобные стихи писали К. Бальмонт

Эстетическая функция часто используется и в художественной прозе, а также в разговорной речи. Речь в таких случаях воспринимается как эстетический объект. Слова принимаются как что-то или прекрасное или безобразное.

Долохов в романе «Война и мир» с явным удовольствием произносит слово «наповал» об убитом не потому, что он садист, а просто ему нравится форма слова.

У Чехова

Апеллятивная (директивная) функция

Соответствует получателю сообщения, на которого ориентируется говорящий, пытаясь тем или иным образом воздействовать на адресата, вызвать его реакцию. Грамматически это часто выражается повелительным наклонением глаголов (Говори!), а также звательным падежом в архаичных текстах (человече, сыне), например в молитве на церковнославянском

Фатическая функция (контактоустанавливающая)

В языке для этих целей имеется большое количество фраз-клише, которые используются при поздравлениях, в начале и конце письма, причем они, как правило, не несут буквальной информации.

«Дорогой сэр! Я считаю, что вы подлец и негодяй, и отныне порываю с вами полностью и окончательно.

С уважением, Ваш мистер Пампкин.»

Часто, когда мы не знаем, о чём говорить с человеком, но молчать просто неприлично, мы говорим о погоде, о каких-либо событиях, хотя нас они могут и не интересовать.

Мимо нас к реке идет односельчанин с удочкой. Мы обязательно скажем ему, хотя это очевидно: «Что, на рыбалку?»

Все эти фразы легко предсказуемы, но их стандартность и легкость использования позволяют установить контакт и преодолеть разобщенность.

В одном из её рассказов есть прекрасный образец фатической беседы двоих влюбленных, которым слова практически не нужны.

Наименее болтливы в этом отношении индейцы чинуки. Индеец мог прийти в дом к другу, посидеть там и уйти без единого слова. Уже сам факт, что он потрудился прийти, был достаточным элементом общения. Не обязательно беседовать, если нет нужды что-либо сообщать. Налицо отсутствие фатического общения.

Метаязыковая функция

Соответствует коду, т.е. предметом речи служит сам код. Это язык о «языке». Метаязыковая функция предполагает проверку канала связи, выясняется, понятен ли язык, особенно в разговоре с иностранцами. При этом часто прибегают к толкованиям слов и выражений («Вы понимаете, что я имею в виду?», «Что вы хотите сказать?»). Метаязыковую функцию выражают, например, вводные клише: «так сказать», «как говорят хиппи». Кавычки тоже отражают эту функцию. Эта функция реализуется в высказываниях о языке, лекциях по языкознанию, в грамматиках, словарях и т.д.

Двойствнность объекта лингвистики лингвистики: язык и речь. Соссюр о языке и речи.

Двойствнность объекта лингвистики лингвистики: язык и речь. Соссюр о языке и речи.

Большинство современных ученых (лингвистов, психолингвис-тов, нейролингвистов) считают наиболее существенной чертой объекта своего изучения его двойственность. О ней писали и пи-шут все языковеды, начиная с основоположника общего языкозна-ния Вильгельма фон Гумбольдта. Одни из них утверждали двой-ственный характер объекта лингвистики, другие опровергали. Так,В. фон Гумбольдт впервые наиболее ясно выделил в речевой дея-тельности язык как готовый ее продукт (Ergon) и язык как деятель-ность (Energeia). Подобное разграничение производил также глава Казанской лингвистической школы И. А. Бодуэн де Куртенэ, выде-ливший язык как потенциальную (нереализованную возможность)систему и ее реализацию. Еще дальше в членении объекта языко-знания пошел Г. фон дер Габеленц, предположивший разграничи-вать: 1) речь (Rede), конкретный язык (Einzelsprache) и 2) языко-вую способность (Sprachverm_gen). Постановка на первое место речи(деятельности, акта общения, реализации) не случайна: этим под-черкивается ее ведущая роль по отношению к другим компонентам речевой деятельности. В целом же языкознание XIX в. разграничи-вало «язык» и «речь» крайне непоследовательно. Изменения в этомвопросе наметились лишь с появлением «Курса общей лингвисти-ки» Фердинанда де Соссюра — выдающегося швейцарского линг-виста, занимающего в мировом языкознании XX в. такое же место,какое отводилось в науке XIX в. философской теории Иммануила Канта. Концепцию Ф. де Соссюра можно или признавать, или от-вергать, но игнорировать ее невозможно (А.С.Чикобава).Стройное и последовательное разграничение Ф. де Соссюром языка и речи достигается путем бинарных (двучленных) противо-поставлений их отличительных признаков, образующих извест-ные дихотомии или антиномии.1. Язык (langue) — явление чисто психическое, а речь (parole) —явление психофизическое.2. Язык есть система знаков, а речь асистемна, посколькупредставляет собой некий «сверхъязыковой остаток» речевой дея-тельности.3. Язык — социальное явление, тогда как речь — явление ин-дивидуальное.1 Антиномия (_ греч. antinomia _ anti «против» + nотоs «закон») — противоре-чие между двумя взаимоисключающими положениями.

4. Язык есть форма, в то время как речь — субстанция, по-скольку включает в себя звуки и значения (субстанция _ лат.substantia «сущность»).5. Язык — существенный компонент (важнейшая часть) речевой деятельности, речь — нечто более или менее случайное и побочное.В послесоссюровском языкознании эти антиномии были до-полнены другими. Среди них назовем наиболее значительные:Язык — нечто общее, а речь — конкретное (Н.С.Трубецкой).Язык постоянен; речь преходяща, переменна(Н.С.Трубецкой,Луи Ельмслев).

Язык и речь.Язык как явление социальное противопоставляется речи. Социальная природа – это одно из внутренних свойств языка. Язык в индивидуальном аспекте – нечто нереальное, всего лишь совокупность навыков, позволяющих отдельному человеку понимать других и быть ими понятым. Элементы речи не затрагивают язык как систему знаков.Соссюр сопоставляет язык с шахматами, в которых внутренним является все то, что касается системы и правил игры. Если фигуры из дерева заменить фигурами из слоновой кости, то такая замена не будет существенна для системы. Но если уменьшить или увеличить количество фигур, то такая перемена глубоко затронет “грамматику” игры.

Противопоставляя язык и речь, Соссюр выделил во внутренней лингвистике две части: 1основную, которая имеет своим предметом язык (наука чисто психическая);2 второстепенную, которая имеет предметом индивидуальную сторону речевой деятельности (наука психофизическая).Только лингвистику языка Соссюр считает лингвистикой в собственном смысле слова. Разграничивая язык и речь, Соссюр подчеркивает единство языка и речи. Язык необходим, чтобы речь была понята и тем самым была эффективна. Речь, в свою очередь, необходима, чтобы сложился язык. Язык – это клад, практикою речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к одному общественному коллективу. Исторически факт речи всегда предшествует языку.Все диахроническое в языке является таковым лишь через речь. Именно в речи источник всех изменений. Каждое изменение, прежде чем войти в общее употребление, начинает применяться некоторым числом говорящих. Факту эволюции всегда предшествует факт, или множество фактов в сфере речи.Взаимодействие языка и речи Соссюр подробно прослеживает на явлениях аналогии.Он отмечает, что значительная часть образований по аналогии протекает еще до того, как появляется новая форма.Соссюр показывает также различие языка и речи, устанавливает антиномии речи и языка: социального/индивидуального, общего/отдельного, целого/части,узуального/окказионального, потенции/реализации и др.

Аантиномии языка как диалектическое выражение его сущности: антиномия объективного и субъективного; индивидуального и коллективного. Антиномии языка как деятельности и продукта деятельности. Антиномия понимания и непонимания

5 Функции языка как проявления его сущности. Базовые функции языка. Частные функции. См конец билета, там все кратоко выписано.

Термин «функция» в лингвистике употребляется в нескольких значениях: 1) назначение, роль языка в человеческом обществе, 2) назначение роль единиц языка. В первом случае говорят о функциях языка, во втором – о функциях языковых единиц (фонем, морфем, слов, предложений).Функции языка – это проявление его сущности. его назначения и действия в обществе, его природы, т. е. его характеристики, без которых язык не может существовать. Функции языка – это назначение, роль языка в человеческом обществе. Язык – полифункционален. Базовыми, главнейшими функциями языка являются коммуникативная (быть средством общения) и мыслительная, когнитивная (служить средством формирования и выражения мысли, деятельности сознания). Третья важная функция языка – эмоциональная (быть средством выражения чувств, эмоций). Базовые функции первичны. Кроме базовых функций выделяются и производные, частные, функции языка.Коммуникативная (информативная) функция заключается в использовании языковых выражений с целью передачи и получения сообщений в межличностной и массовой коммуникации, с целью обмена информацией между людьми как участниками актов языковой коммуникации. Люди общаются, взаимодействуют во всех видах деятельности – трудовой, познавательной. 1Коммуникация – это социальный процесс. Она служит формированию общества, выполняет связующую функцию. Коммуникативная деятельность – важнейший аспект социального поведения человека. В коммуникации осуществляется социализация, овладение опытом, языком.2Познавательная (когнитивная) функция заключается в использовании языковых выражений для обработки и хранения знаний в памяти индивида и общества, для формирования картины мира. С когнитивной функцией связаны обобщающая, классифицирующая и номинативная функции языковых единиц.У языка есть 3 интерпретативная (толковательная) функция, которая заключается в раскрытии глубинного смысла воспринятых языковых высказываний (текстов).К числу производных функций коммуникативной функции языка относятся следующие функции: фатическая (контактоустанавливающая), апеллятивная (обращения), волюнтативная (воздействия) и др. Среди частных коммуникативных функций можно выделить также регулятивную (социативную, интерактивную) функцию, которая заключается в использовании языковых средств при языковом взаимодействии коммуникантов с целью обмена коммуникативными ролями, утверждения своего коммуникативного лидерства, воздействия друг на друга, организации успешного обмена информацией благодаря соблюдению коммуникативных постулатов и принципов.У языка есть также магическая (заклинательная) функция, которая заключается в использовании языковых средств в религиозном ритуале, в практике шаманов, экстрасенсов и т.п.Эмоционально-экспрессивная функция языка заключается в использовании языковых выражений для выражения эмоций, чувств, настроений, психических установок, отношения к партнерам по коммуникации и к предмету общения и т.д.Выделяют также эстетическую (поэтическую) функцию, которая реализуется в основном в художественном творчестве, при создании художественных произведений.Этнокультурная функция языка – это использование языка с целью объединения в единое целое представителей данного этноса как носителей одного и того же языка в качестве родного.Метаязыковая (метаречевая) функция заключается в передаче сообщений о фактах самого языка и о речевых актах на нем.

Главные функции:

Коммуникативная — орудие общения, обмена мыслями.

Мыслеформирующая— как говорит Выготский Л. С. — мысль не просто выражается в слове но и совершается в слове.

Познавательная

Кроме этого можно выделить другие частные функции языка:

— сохраняющая опыт поколений и передающая его следующим поколениям

— констатирующая — служит сообщением

— вопросительная

— апеллятивная (средство призыва, побуждения)

— экспрессивная (выражение настроений, эмоций)

— контактоустанавливающая

— эстетическая (средство эстетического воздействия)

— функция индикатора, показателя принадлежности к определенной группе людей

Гендерная лингвистика

Ситуация языковая

это Взаимоотношение общего языка (официального языка, языка межнационального и мирового общения, письменного языка) и отдельного языка (местного, регионального). Наличие разновидностей общего языка (языка-посредника) и отдельного языка является причиной разнообразия языковых ситуаций, которые наблюдаются в разных странах и государствах современного человечества. Термин «языковая ситуация» стал употребляться в 30-е годы нашего века языковедами и этнографами. Среди языковых ситуаций различают внутриязыковые и межъязыковые,отличая диглоссию от билингвизма. Диглоссия – это взаимодействие двух или трех вариантов одного и того же языка (литературного языка и местного диалекта, литературного языка и языка науки и т.п.). Для носителя языка – это вопросы синонимии и стилистики речи. Билингвизм – взаимодействие двух или трех языков в одном и том же языковом коллективе, одном и том же обществе (языковом социуме).Различается билингвизм:1) как социальное явление;2) как факт речевой деятельности говорящего или пишущего.Социальный билингвизм – это 1) языковые контакты в истории народов и их языков;2) современное функционирование языков в одной стране. ДИГЛОССИЯ[