Языки которые знал гоголь

«Своего языка не знает. », или Почему Гоголь писал по-русски?

Барабаш Ю. Я. (Москва), д.ф.н., профессор ИМЛИ им. А. М. Горького РАН / 2010

Коллега, которого я попросил ознакомиться с текстом своего доклада на очередных Гоголевских чтениях, сразу же «споткнулся» о формулировку темы: не странно ли звучит поставленный вопрос? Разве речь идет не о классике русской литературы? Говорите: этнический фактор? Говорите: украинские корни и предки? Пусть так. Но ведь не задумываемся же мы над тем, почему Пушкин сочинял на русском, а не на языке какого-нибудь из народов, населяющих Эфиопию (скажем, амхарском), или, по новой версии, Эритрею (скажем, на языке тигринья)? Да вот и Лермонтов не писал по-шотландски (по-гэльски), а Пастернак и Иосиф Бродский на иврите.

Я ответил рекламным слоганом: почувствуйте разницу. Обрусевший «арап Петра Великого» вряд ли сам помнил язык своей утраченной в далеком детстве родины, а уж передать этот язык потомку. Шотландские корни Лермонтова, согласитесь, носят полулегендарный характер, а Пастернака и Бродского отделяло от иврита Бог знает сколько поколений.

В таком этнокультурном и языковом пространстве прошло детство будущего писателя.

Однако на неизбежно возникающий вопрос: почему же все-таки не «решился»? — Максимович отвечает уклончиво: «Потому только, что не хотел», «последовал общепринятым путем». Но почему «не хотел»? Что представлял собой этот «общепринятый путь» и почему Гоголь последовал им, а не своим собственным, этнически естественным, близким?

Здесь надо вспомнить и принять во внимание, что будущий писатель формировался в эпоху, когда в жизни, быту, привычках, в сознании и поведении национальной шляхты природные украинские начала все заметнее вытеснялись подколониальным «малороссийством». Это проявлялось и в языковой сфере, где господствующим становилось двуязычие, или, точнее, макаронизм. В «омосковленных», по выражению Ивана Франко, дворянских (совсем еще недавно казацко-старшинских) семействах, к которым принадлежали Гоголи-Яновские, в качестве языка домашней повседневности, общения с прислугой еще бытовал украинский, правда, чаще — «малороссийское наречие», значительно утратившее природную чистоту, «разбавленное» инородными примесями. Но во внедомашнем общении, не говоря уже об официальных обстоятельствах, торжественных случаях, деловой переписке и т. п., украинскому места не было, необходимым и единственно приличным считалось употребление языка русского, пусть нередко весьма и весьма далекого от совершенства.

Как видим, языковая двойственность была изначально заложена в генетике Гоголя и в его творческой биографии; он достаточно знал как украинский, так и русский, однако говорить о «совершенном» (в нормативном смысле этого слова) его владении обоими языками вряд ли есть основания.

Надо было быть Тарасом Шевченко, чтобы, не побоявшись прослыть «чудаком», отказаться променять родное «наречие» на соблазны «общепонятного» книжного рынка: «теплый кожух», да не на него сшит, — ответил он своим петербургским литературным искусителям во вступлении к поэме «Гайдамаки».

Гоголь таким «чудаком» не был, он выбрал «широкоупоребляемый» и «общепонятный».

Особый случай — Марко Вовчок (Мария Александровна Вилинская). Русская по происхождению, она, глубоко освоив украинский язык, историю, этнографию, фольклор, изучив жизнь и быт крепостного крестьянства, заняла выдающееся место в истории украинской литературы своими украинскими народными рассказами, высоко оцененными Т. Шевченко, П. Кулишом, а также И. Тургеневым, который перевел их на русский язык. Эта часть наследия Марко Вовчка, по объему несопоставимо малая по сравнению с написанными по-русски романами и повестями Марии Вилинской, столь же несопоставимо более значительна по своему содержанию и художественной ценности.

С Гоголем все обстояло не так. Он сразу начал писать на «владычном» языке и все, им созданное, создано по-русски, если не считать отдельных «жартов» гимназической поры да еще короткой записки, адресованной Богдану Залесскому. Сколь ни очевиден в языке гоголевских произведений украинский компонент, сколь ни существенны его эстетическая и смыслообразующая функции в общем языковом контексте, функции, не вполне еще нами понятые и раскрытые, — это несомненно язык русский. Но — какой русский! Своеобразный, неповторимый, подчас «неправильный» — гоголевский русский, или, по определению П. Михеда, гоголевский идиолект русского языка. Его особенность, его родовой признак — языковая дихотомия как феномен сосуществования и взаимодействия двух стихий. Изначальная языковая двойственность в процессе творчества трансформировалась в лингво-стилистический контрапункт, новый двуединый языковой феномен, возникший в результате обогащения украинским компонентом русского языкового субстрата. Именно это дихотомическое двуединство в огромной степени определило особое, без преувеличения — уникальное место Гоголя в русской литературе, его роль в развитии русского литературного языка.

Как всякий парадокс, он вызывает разнотолкования и полемику. Для одних Гоголь русский писатель, потому что (?) «чисто» русский человек. Для других — типичный украинец и, следовательно (?), украинский писатель.

В первом случае перед нами пример полного игнорирования этнического фактора (языкового, ментального, психогенетического), нежелания или неумения проанализировать то «пестрое месиво», которое на самом деле представляет собою дихотомичную иерархическую языковую систему, где доминирующая русская основа находится в сложном взаимодействии с украинским языковым и ментальным компонентом, отражающим психоэтнические, нередко скрытые в подсознании, особенности писательского видения, его генетической языковой памяти.

Сошлюсь в этой связи на два примера.

Начало «Мертвых душ», сцена въезда рессорной брички Чичикова в ворота гостиницы губернского города NN. Упоминаются два мужика, глубокомысленно рассуждающие о «вон каком колесе!» чичиковской брички: мол, «доедет ли то колесо, если б случилось», в Москву или Казань. Повествователь обращает внимание на то, что это были именно русские мужики. Совершенно очевидно, что эту деталь мог подсознательно отметить только инонациональный взгляд, ибо какие же иные мужики должны были стоять «у дверей кабака против гостиницы» русского города, как не русские? Это взгляд человека, либо неожиданно оказавшегося в чужестранном для него русском городе, взгляд, фиксирующий необычные приметы окружающей обстановки, либо, напротив, взгляд человека, удивленного тем, что в хорошо знакомом ему нерусском (украинском?) городе откуда-то взялись посторонние, типично русские мужики. 19

Этот лингволитературный «бином» противоречив, но устранить эту противоречивость ради упрощения проблемы — значит аннигилировать сам «бином». «Отдавая» Гоголя русской литературе, важно не забывать, что в этой литературе он оставался «гениальным украинцем». Принципиально важную роль в гоголевском русском языке (идиолекте) играет украинская составляющая; она, как и присущие писателю черты национального характера, мировидения, исторической памяти и литературной этнотрадиции, определяет особое место Гоголя в русской литературе, если угодно, в известной мере — его одиночество в ней. С другой стороны, хотя украинская словесность и потеряла — в силу исторических и субъективных причин — в лице Гоголя потенциального своего классика, Гоголь, тем не менее, оказал и оказывает на нее огромное влияние, фактически, пусть и опосредованно, став одной из ключевых фигур истории украинской литературы, духовной культуры в целом. Гоголь, с его сдержанным, но явным неприятием украинского языка Шевченко, и Шевченко, упрекнувший любимого писателя в незнании «своего языка», — это своего рода «инь» и «ян» украинской культуры, историко-литературные и духовные «архетипы», воплощающие диалектику ее двуединой целостности. В этом — феномен Гоголя, в этом его внутренняя драма почвы и судьбы.

«. Но это, вероятно, уже предмет особого разговора, не так ли?» — задумчиво и чуть отрешенно заметил упомянутый мною в самом начале статьи коллега; его мысли были целиком сосредоточены на вопросе, только что показавшемся ему некорректным: почему Гоголь писал по-русски.

На сей раз я с ним согласился, причем охотно.

«Своего языка не знает…», или Почему Гоголь писал по-русски?

Коллега, которого я попросил ознакомиться с текстом своего доклада 1 на очередных Гоголевских чтениях, сразу же «споткнулся» о формулировку темы: не странно ли звучит поставленный вопрос? Разве речь идет не о классике русской литературы? Говорите, этнический фактор? Говорите, украинские корни и предки? Пусть так. Но ведь не задумываемся же мы над тем, почему Пушкин сочинял на русском, а не на языке какого-нибудь из народов, населяющих Эфиопию (скажем, амхарском), или, по новой версии, Эритрею (скажем, на языке тигринья)? Да вот и Лермонтов не писал по-шотландски (по-гэльски), а Пастернак и Иосиф Бродский на иврите…

Я ответил рекламным слоганом: почувствуйте разницу. Обрусевший «арап Петра Великого» вряд ли сам помнил язык своей утраченной в детстве родины, а уж передать этот язык потомку… Шотландские корни Лермонтова, согласитесь, носят полулегендарный характер, а Пастернака и Бродского отделяло от иврита Бог знает сколько поколений.

В таком этнокультурном и языковом пространстве прошло детство будущего писателя.

До Кулиша на ту же тему, только значительно резче, высказался Шевченко. Он был восторженным поклонником Гоголя, буквально благоговел перед автором «Ревизора» и «Мертвых душ», тем не менее именно ему принадлежат приведенные выше слова о том, что Гоголь пишет «не по-своему», а по-русски потому, что «своего (то есть украинского. — Ю. Б.) языка не знает». Это написано в предисловии к неосуществленному изданию «Кобзаря» 1847 года. Шевченко был убежден, что национальная литература не создается вне национального языка, и в этом я, позволю себе заметить, полностью с ним согласен. Но с тем, будто Гоголь «своего языка не знает», при всем глубочайшем уважении к Шевченко, согласиться не могу, думаю, это сказано слишком категорично и не отражает всей сложности проблемы.

Однако на неизбежно возникающий вопрос: почему же все-таки не «решился»? — Максимович отвечает уклончиво: «Потому только, что не хотел», «последовал общепринятым путем»… Но почему «не хотел»? Что представлял собой этот «общепринятый путь» и почему Гоголь последовал им, а не своим собственным, этнически естественным, близким?

Здесь надо вспомнить и принять во внимание, что будущий писатель формировался в эпоху, когда в жизни, быту, привычках, в сознании и поведении национальной шляхты природные украинские начала все заметнее вытеснялись подколониальным «малороссийством». Это проявлялось и в языковой сфере, где господствующим становилось двуязычие, или, точнее, макаронизм. В «омосковленных», по выражению Ивана Франко, дворянских (совсем еще недавно казацко-старшинских) семействах, к которым принадлежали Гоголи-Яновские, в качестве языка домашней повседневности, общения с прислугой еще бытовал украинский, правда, чаще — «малороссийское наречие», значительно утратившее природную чистоту, «разбавленное» инородными примесями. Но во внедомашнем общении, не говоря уже об официальных обстоятельствах, торжественных случаях, деловой переписке и т. п., украинскому места не было, необходимым и единственно приличным считалось употребление языка русского, пусть нередко весьма и весьма далекого от совершенства…

Как видим, языковая двойственность была изначально заложена в генетике Гоголя и в его творческой биографии; он достаточно знал как украинский, так и русский, однако говорить о «совершенном» (в нормативном смысле этого слова) его владении обоими языками вряд ли есть основания.

Надо было быть Тарасом Шевченко, чтобы, не побоявшись прослыть «чудаком», отказаться променять родное «наречие» на соблазны «общепонятного» книжного рынка: «теплый кожух», да не на него сшит, — ответил он своим петербургским литературным искусителям во вступлении к поэме «Гайдамаки»…

Гоголь таким «чудаком» не был, он выбрал «широкоупоребляемый» и «общепонятный»…

Конечно, не следует сводить все к чисто прагматическим соображениям. Это была биография, это была судьба. Сказывались — в сложной совокупности и в различных сочетаниях — такие влиятельные факторы, как уже упоминавшееся домашнее «малороссийство» и его следствие — двуязычие, отражающее духовную и национальную двойственность; сказывались ранний разрыв с украиноязычной средой, образование, полученное в русской гимназии (а других учебных заведений в Российской империи не было), многолетнее пребывание то в одной, то в другой столице империи, в русскоязычном окружении… С течением времени, по мере все большего отдаления от Украины и нарастания проимперских настроений все эти факторы вылились в осознанную апостазию Гоголя по отношению к родному языку, в глорификацию языка русского как «владычного», универсального, причем не только в рамках одной Российской империи, а в общеславянском масштабе. Отсюда его многозначительная реплика по адресу Шевченко в известной беседе 1851 года с О. Бодянским и Г. Данилевским: «Да и язык…». Реплика, тут же развернутая — в духе позднего Гоголя — в поучение: «Нам надо писать по-русски

Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

Русские писатели-полиглоты

З нать немецкий и французский в дореволюционной России должен был каждый просвещенный человек. Однако некоторые русские писатели вышли за пределы необходимого минимума и выучили более десяти иностранных языков. Пятерка самых известных полиглотов — в материале портала «Культура.РФ».

Михаил Ломоносов

Михаил Ломоносов, выходец из крестьянской семьи, научился читать и писать лишь к 14 годам. Но уже в зрелом возрасте он освоил более десятка языков. Поступив в Славяно-греко-латинскую академию Ломоносов выучил латынь, греческий и иврит, а в Петербургской Академии наук — немецкий. Во время учебы за границей он довел знание немецкого до совершенства, а также овладел основными европейскими языками — французским, итальянским и английским.

Остальные языки — польский, венгерский, финский, монгольский, ирландский, норвежский и многие другие — ученый выучил самостоятельно. Благодаря хорошему знанию иностранных языков, Ломоносов перевел на русский многие важные научные тексты. Он и сам писал объемные трактаты на латыни. Кроме того, известны поэтические переводы Ломоносова римских поэтов — Горация, Овидия, Вергилия.

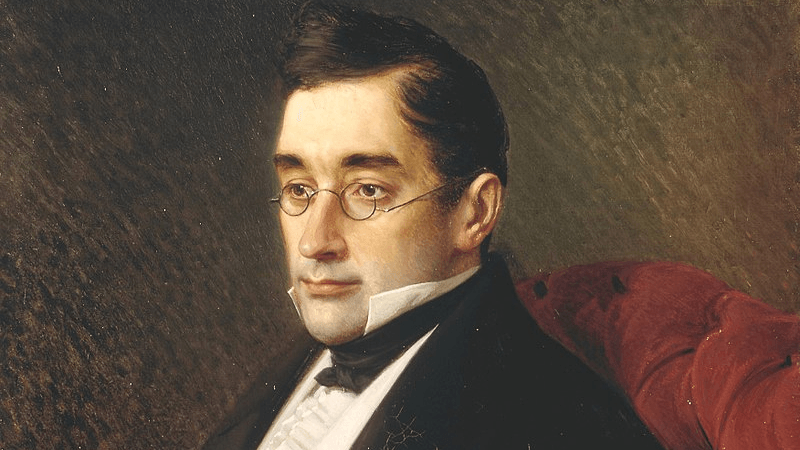

Александр Грибоедов

Александр Грибоедов изучал языки с детства — сначала под руководством иностранных гувернеров, а затем в Университете, куда поступил в 11 лет. К этому времени он уже владел французским, немецким, английским, итальянским и греческим, а также свободно читал на латыни. В 1817 году Грибоедов поступил на службу переводчиком в Коллегию иностранных дел: чтобы вести переговоры, ему нужно было выучить персидский, арабский и турецкий.

Дипломат Николай Муравьев-Карский писал в своих записках о том, как они с Грибоедовым занимались:

В оригинале Грибоедов читал Фукидида, Гомера, Тацита, Горация, Вергилия, Гесиода и древних трагиков.

Нетрудным в изучении он считал и английский: «Выучиться языку, особливо европейскому, почти нет труда: надобно только несколько времени прилежания. Совестно читать Шекспира в переводе, если кто хочет вполне понимать его, потому что, как все великие поэты, он непереводим, и непереводим оттого, что национален. Вы непременно должны выучиться по-английски».

Лев Толстой

Как и Грибоедов, свои первые иностранные языки — немецкий и французский — Толстой выучил у гувернеров. Готовясь в 15 лет к поступлению в Казанский университет, он освоил татарский. Позже Лев Толстой учил языки самостоятельно. Писатель-полиглот свободно говорил на английском, турецком, знал латынь, украинский, греческий, болгарский, переводил с сербского, польского, чешского и итальянского. Языки ему давались легко — греческий он выучил буквально за три месяца. Софья Толстая вспоминала: «В настоящую минуту Л. сидит с семинаристом в гостиной и берет первый урок греческого языка. Ему вдруг пришла мысль учиться по-гречески».

После этого он уже мог читать греческих классиков («Анабазис» Ксенофонта», «Одиссею» и «Илиаду» Гомера) в оригинале. Как писала Толстая через три месяца после начала занятий: «С декабря упорно занимается греческим языком. Просиживает дни и ночи. Видно, что ничто его в мире больше не интересует и не радует, как всякое вновь выученное греческое слово и вновь понятый оборот. Читал прежде Ксенофонта, теперь Платона, то «Одиссею» и «Илиаду», которыми восхищается ужасно. Очень любит, когда слушаешь его изустный перевод и поправляешь его, сличая с Гнедичем, перевод которого он находит очень хорошим и добросовестным. Успехи его по греческому языку, как кажется во всем расспросам о знании других и даже кончивших курс в университете, оказываются почти невероятно большими».

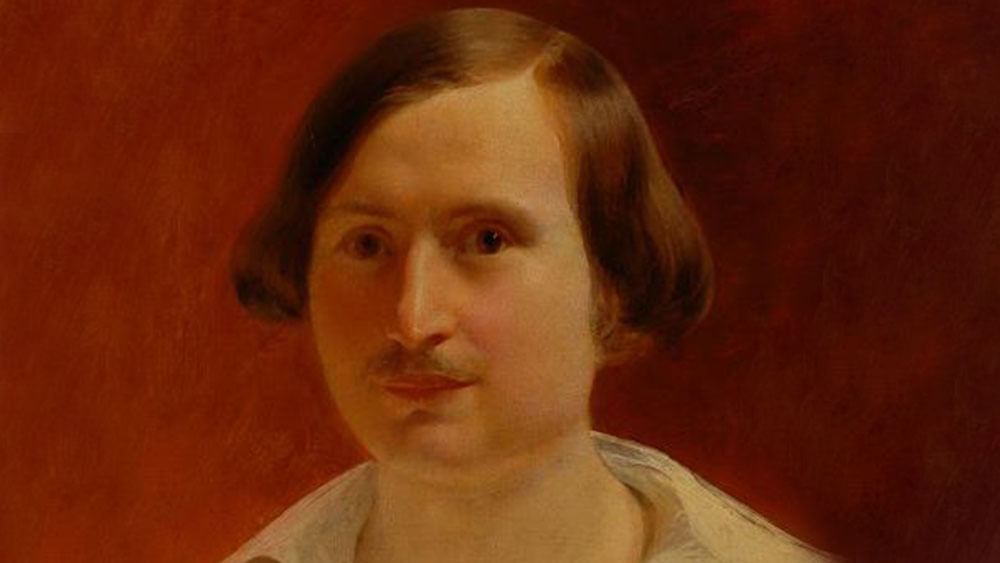

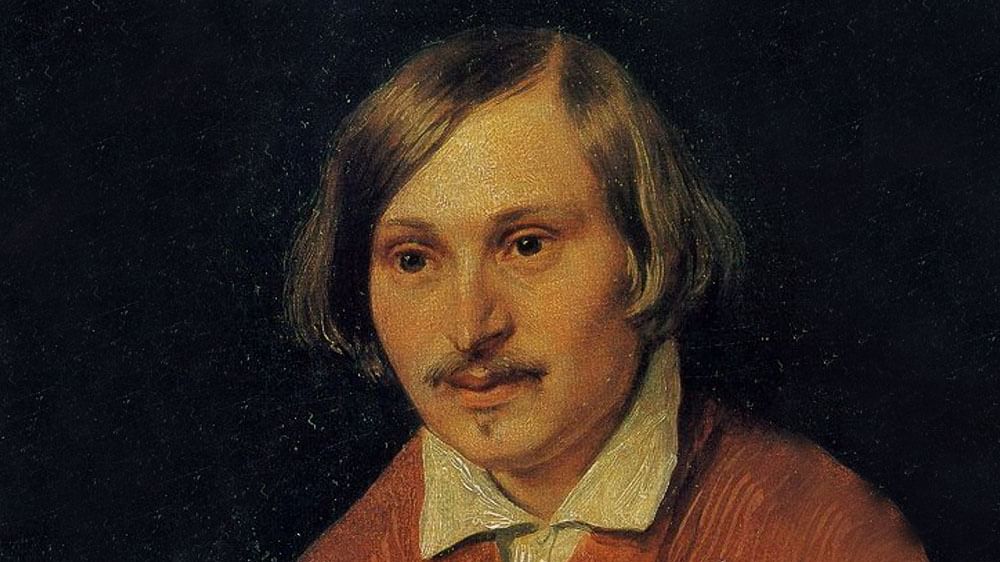

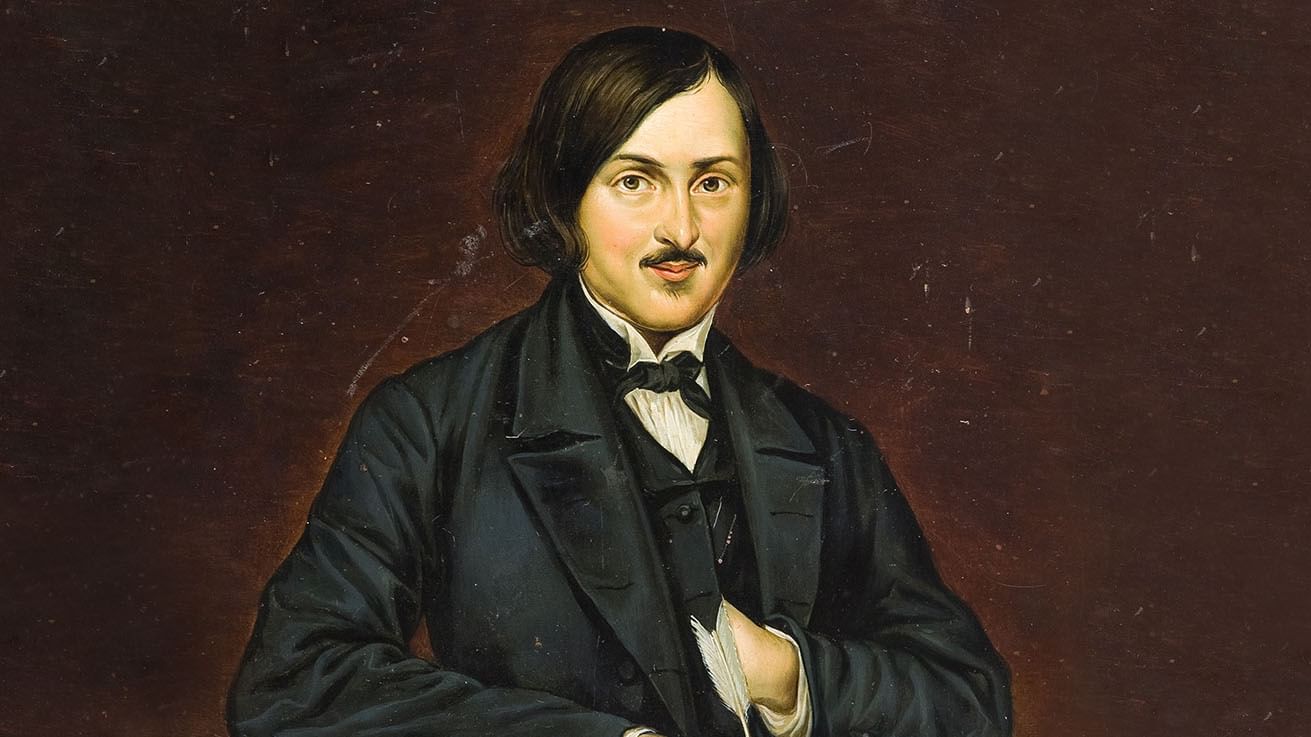

Николай Гоголь: щеголь, коллекционер, рукодельник

Н иколая Гоголя называли мистиком, сатириком, прорицателем жизни и гением. После его смерти публицист Иван Аксаков писал: «Много еще пройдет времени, пока уразумеется вполне все глубокое и строгое значение Гоголя». Портал «Культура.РФ» рассказывает о его талантах и увлечениях, страхах и творчестве.

«Фрак по последней моде»: Гоголь — молодой щеголь

Николай Гоголь интересовался модой с юности: сам подшивал себе сюртуки, обшивал наряды сестрам. В 1827 году он писал своему ближайшему другу Герасиму Высоцкому: «Позволь еще тебя попросить об одном деле: нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному самому лучшему фрак для меня? Узнай, что стоит пошитье самое отличное фрака по последней моде. Напиши, пожалуйста, какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны. Какой-то у вас модный цвет на фраки?» А сразу после окончания Нежинского лицея Гоголь раньше своих товарищей оделся в штатский костюм. Его учитель Иван Кулжинский вспоминал:

«Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными материалами»: Гоголь — страстный рукодельник

Классик страстно любил рукоделие. Еще в детстве, как вспоминала его сестра Ольга, он «ходил к бабушке и просил шерсти, вроде гаруса, чтобы выткать поясок: он на гребенке ткал пояски», а позже писателя можно было застать за вышиванием и вязанием: «Несмотря на жар в комнате, мы заставали его еще в шерстяной фуфайке поверх сорочки. „Ну, сидеть, да смирно!“ — скажет он и продолжает свое дело, состоявшее обыкновенно в вязанье на спицах шарфа или ермолки или в писании чего-то чрезвычайно мелким почерком на чрезвычайно маленьких клочках бумаги», — вспоминал сын историка Михаила Погодина — Дмитрий Погодин.

А Павел Анненков в своих воспоминаниях рассказывал, что «с приближением лета он [Гоголь] начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже проч., и занимался этим делом весьма серьезно. Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными материалами, в сильной задумчивости». Гоголь также рисовал узоры для тканья ковров, кроил занавески и сестрам платья.

Издание в шестнадцатую долю листа: коллекция Гоголя

Гоголь любил книги, но особенно ему нравились миниатюрные издания, на которые он мог тратить большие деньги: «Страсть к ним до того развилась в нем, — писал первый биограф Гоголя Пантелеймон Кулиш, — что, не любя и не зная математики, он выписал „Математическую энциклопедию“ Перевощикова на собственные свои деньги, за то только, что она издана была в шестнадцатую долю листа».

В 1828 году Николай Гоголь вместе с другом Александром Данилевским переехал в Петербург. Он мечтал познакомиться с Александром Пушкиным, поэтому незамедлительно поехал к дому поэта. Литературный критик Павел Анненков записал со слов Гоголя:

Впервые писатели смогли встретиться лишь через два года — знакомство состоялось в мае 1831-го на даче поэта Петра Плетнёва. Пушкин высоко оценил талант Гоголя, он писал: «Сейчас прочел „Вечера близ Диканьки“. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился».

«Он читал драматичнее Островского»: Гоголь — неподражаемый рассказчик

Несмотря на замкнутый характер, Николай Гоголь был потрясающим рассказчиком и чтецом. Писатель Иван Панаев вспоминал: «Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский: Островский читает без всяких драматических эффектов, с величайшей простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу; Писемский читает как актер — он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в чтении… В чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами чтений. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большей простотою, чем Писемский…»

Однажды Гоголь читал «Ревизора» у одной высокопоставленной особы в присутствии большого общества и генералов. «Каждое действующее лицо этой комедии говорило у Гоголя своим голосом и с своей мимикой, — рассказывал современник Гоголя Тимофей Пащенко. — Все слушатели много и от души смеялись, благодарили талантливого автора и превосходного чтеца за доставленное удовольствие, и Гоголь получил в подарок превосходные часы.

«С этим малороссом надо быть осторожнее»: сюжет для «Мертвых душ»

Сюжет для поэмы о махинаторе Чичикове писателю подсказал Александр Пушкин. Подобную историю поэт услышал во время кишиневской ссылки в 1820 году. В городе Бендеры никто не регистрировал смерти — имена умерших присваивали себе беглые крестьяне. В течение нескольких лет в Бендерах по документам не было ни одной смерти. Через несколько лет услышанное Пушкин переделал и рассказал Гоголю. В «Авторской исповеди», изданной посмертно, Гоголь рассказывал:

Но известно, что Пушкин не так охотно уступил Гоголю сюжет, в кругу близких он говорил: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя».

Одному из первых главы поэмы Гоголь читал именно Пушкину: «Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ» в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Первый том произведения был издан в 1842 году. Гоголь задумывал трехтомник, но второй том, полностью написанный, писатель сжег, а третий — не успел написать.

«…Он трясся всем телом и весь потупился»: страхи Гоголя

У Гоголя было много фобий: он боялся грозы и обмороков, быть погребенным заживо и смерти.

Из-за боязни обмороков и замирания Николай Гоголь мог большую часть ночи проводить на диване — не ложась в кровать. Павел Анненков рассказывал, что писатель всю ночь бодрствовал, а под утро «разметывал свою постель для того, чтоб общая наша служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрение о капризе жильца своего, в чем, однако же, успел весьма мало, как и следовало ожидать».

Этот страх у писателя появился после смерти близкого друга — графа Иосифа Виельгорского. Их отношениям Гоголь посвятил неоконченную повесть «Ночи на вилле». В 1837 году Виельгорский заболел туберкулезом. Писатель ухаживал за больным, проводил возле его постели бессонные ночи, видел его кончину. В 1839 году Николай Гоголь писал: «Я ни во что теперь не верю и если встречаю что прекрасное, то жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него мне несет запахом могилы. „Оно на короткий миг“, — шепчет глухо внятный мне голос».

Через шесть лет, в 1845 году, Гоголь написал завещание: »…тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться… Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности».