бывает плохим у врача сканворд 6 букв

Что такое язва желудка? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Нижегородцева А. С., хирурга со стажем в 16 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Язвенная болезнь желудка (Stomach ulcers) — это хроническое рецидивирующее заболевание, при котором возникают дефекты в слизистой оболочке желудка. При отсутствии или несвоевременном лечении может стать причиной инвалидности или гибели человека.

Краткое содержание статьи — в видео:

Распространённость

Язвой желудка и двенадцатиперстной кишки страдают люди в возрасте от 20 до 65 лет. Мужчины от 25 до 40 лет болеют в 5-6 раз чаще женщин по той причине, что мужские половые гормоны косвенно повышают кислотность и агрессивность желудочного сока, а женские — понижают.

Причины язвы желудка

На третьем месте среди причин появления язв желудка и двенадцатиперстной кишки находятся заболевания, повышающие выработку гастрина — гормона, который увеличивает выработку соляной кислоты и усиливает агрессивность желудочного сока. К ним относятся B12-дефицитная анемия, гастринома (опухоль поджелудочной железы) [14] и др.

На вероятность развития язвенной болезни большое влияние оказывают предрасполагающие факторы, которыми являются:

Симптомы язвы желудка

Боль — наиболее частый симптом при язвенной болезни желудка. Она локализуется в верхних отделах живота, может уменьшаться или усиливаться сразу или через время после приёма пищи в зависимости от места расположения язвенного дефекта. А при локализации язвы в двенадцатиперстной кишке боль может усилиться (или уменьшиться) спустя 30-40 минут после еды.

Чувство «раннего насыщения» и тяжести в желудке также являются признаками язвенной болезни. Человек часто начинает уменьшать порции еды, так как поглощение даже небольшого количества пищи, которая попадает на воспалённые участки слизистой желудка и язвы, может вызывать эти неприятные ощущения.

Запах изо рта, тошнота, изменение вкусовых ощущений, налёт на языке — частые спутники любых воспалительных заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта, в том числе и гастрита (воспаления желудка), на фоне которого язвы чаще всего и появляются.

Патогенез язвы желудка

Язва желудка образуется при нарушении равновесия между агрессивными факторами желудочного сока — соляной кислоты и ферментов — и защитными свойствами слизистой оболочки — обновлением эпителия (поверхности слизистой желудка), выработкой слизи, адекватным кровоснабжением, выработкой гормонов простагландинов.

Роль агрессивности желудочного сока в образовании язвы зависит от желудочной секреции, которая по И. П. Павлову [12] проходит три фазы:

Большая роль в язвообразовании отводится инфекции H. pylori, которая действует двояко: с одной стороны — бактерии прикрепляются к клеткам, вырабатывают токсины и вызывают воспаление, что делает слизистую оболочку чувствительнее к воздействию агрессивных факторов; с другой — вырабатывают определённые вещества, из-за чего клетки желудка вырабатывают излишнюю соляную кислоту.

При длительном бесконтрольном приёме нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) нарушается защита слизистой желудка. Одновременно с этим увеличивается агрессивность желудочного сока, из-за чего клетки слизистой повреждаются и погибают, после чего постепенно образуется язва.

Ряд заболеваний сопровождается стойко повышенной гиперпродукцией соляной кислоты, из-за чего компенсирующие возможности тканей желудка истощаются и появляются множественные язвы.

Отдельная роль отводится предрасполагающим факторам. Например, действие никотина при употреблении табака приводит к спазму сосудов всего организма, в том числе сосудов стенки желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушая в них кровообращение. Из-за этого слизистая испытывает кислородное голодание, обменные процессы в ней ухудшаются, что приводит к ослаблению защиты тканей и создаёт предпосылки для язвообразования.

Этапы образования язвы

Язва желудка крайне редко возникает у абсолютно здорового человека. Её появлению предшествует ряд патологических изменений.

Вначале из-за нарушенного равновесия между факторами агрессии и защиты появляется банальное хроническое воспаление желудка — хронический гастрит. Состояние это может длиться годами, а его проявления варьируются от отсутствия каких-либо жалоб до возникновения болей в верхних отделах живота и нарушения пищеварения. Хронический гастрит протекает с периодами обострения, чаще весной и осенью.

Без лечения на фоне всё тех же негативных факторов, повышенной агрессивности желудочного сока и истощения защитных свойств слизистой оболочки её клетки начинают активно погибать, что приводит к появлению поверхностных дефектов — эрозий. Организм борется с этими процессами, заполняя эрозированные участки фибрином — своеобразной «монтажной пеной». Но когда и этот ресурс исчерпан, агрессивный желудочный сок начинает поражать оставшиеся без защиты глубокие слои стенки желудка и двенадцатиперстной кишки, таким образом формируя язвенный дефект.

Классификация и стадии развития язвы желудка

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — разностороннее по своим проявлениям и течению заболевание, которое классифицируют по различным факторам.

По причине появления чаще встречаются:

По характеру течения выделяют:

По клиническому течению язва бывает типичной и атипичной.

По кислотпродуцирующей функции выделяют язву с повышенной, нормальной или пониженной кислотностью.

По локализации язвенного дефекта выделяют язву желудка, язву двенадцатиперстной кишки или сочетанную форму болезни.

По количеству дефектов встречаются единичная язва и множественные язвы.

По максимальному размеру дефекта язвы делятся на:

Эти варианты течения язвенной болезни отличаются по симптомам и выраженности клинических проявлений. В зависимости от них лечение может проводиться как в амбулаторных условиях с помощью диеты и таблеток, так и в стационаре в виде экстренных операций.

Осложнения язвы желудка

Когда язвенный дефект и источник кровотечения расположены в нижних отделах желудка или в луковице двенадцатиперстной кишки, то сначала проявляются симптомы кровопотери, а затем возникает жидкий дёгтеобразный («чёрный») стул.

Перфорация стенки желудка — образование сквозного отверстия при распространении язвы сквозь все слои стенки желудка. Через это отверстие содержимое желудка вытекает в брюшную полость и вызывает перитонит — тотальное воспаление тканей брюшной полости. Момент прободения сопровождается резкой чрезвычайно интенсивной болью, вплоть до болевого шока, снижением артериального давления, резкой бледностью кожи. В дальнейшем нарастает интоксикация (симптомы «отравления») и полиорганная недостаточность. Без экстренной медпомощи при таком осложнении человек погибает.

Пенетрация язвы также может осложнить течение болезни. Если язва находится на стенке желудка, с которой граничит другой орган — поджелудочная железа или стенка кишки, то она может распространиться в этот соседний орган. Тогда первыми проявлениями язвенной болезни желудка могут стать постепенно нарастающие симптомы воспаления во вторично поражённых органах.

Малигнизация — перерождение язвенного дефекта в рак желудка со всеми вытекающими последствиями. Риск такого перерождения появляется, если язва существует долгое время.

Диагностика язвы желудка

Сложнее установить диагноз при атипичной или безболевой язве, особенно когда появляются осложнения в виде пенетрации — распространения язвы на соседний орган.

Первым признаком бессимптомной или «немой язвы» часто становится её осложнение в виде кровотечения, из-за которого пациент в экстренном порядке попадает в хирургический стационар, где и проводится врачебный осмотр, выясняется анамнез, берётся кровь на анализы, при необходимости выполняются ЭГДС, УЗИ, рентген.

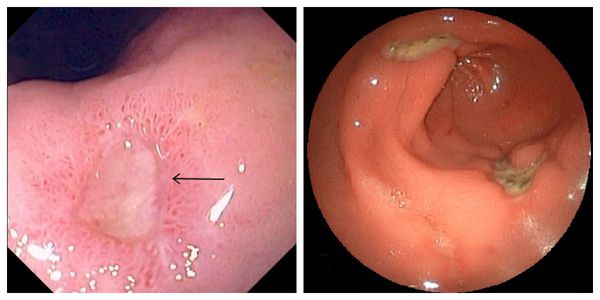

С помощью специальных технологий во время ЭГДС определяют кислотность желудочного сока и наличие инфекции H.Pylori, забирают мелкие фрагменты слизистой желудка из новообразований для гистологического исследования — определения типа опухоли.

Лечение язвы желудка

Лечением язвенной болезни занимается терапевт или гастроэнтеролог. Оно направлено на устранение симптомов, заживление язв и ликвидацию причины этого заболевания с помощью диеты, изменения образа жизни и назначения медикаментов.

Очень важно при язвенной болезни отказаться от пагубных привычек, в первую очередь — от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Это позволит исключить риск развития осложнений.

Также во время лечения нужно придерживаться определённой диеты — диеты № 1. Она предполагает полноценное питание, разделённое на 5-6 приёмов пищи в день. Ограничивается употребление сильных раздражителей желудочной секреции (кетчупов, острых специй), грубых продуктов и блюд. Пища готовится в основном протёртой, варится на пару или в воде, рыба и негрубые сорта мяса подаются кусками. Из рациона исключаются очень холодные и горячие блюда. Ограничивается приём поваренной соли.

После восстановления баланса между агрессивными и защитными факторами язвы заживают самостоятельно в течение 10-14 дней.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при язвенной болезни зависит от самого пациента. При здоровом образе жизни, правильном питании, бережном отношении к своему здоровью вероятность появления язвы желудка крайне низкая. Нарушение режима сна и питания, переутомления, стрессы, пренебрежение плановыми медосмотрами, игнорирование собственных, казалось бы, незначительных неприятных ощущений часто приводят к развитию осложнённых форм.

Предупредить язвенную болезнь намного проще, быстрее и дешевле, чем лечить её развившиеся формы и осложнения. С этой целью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, начиная с 25 лет, ежегодно проходить профилактические осмотры у врача-терапевта или гастроэнтеролога. Если у родственников была язвенная болезнь, то независимо от жалоб рекомендована ЭГДС с определением кислотности желудочного сока, уточняющими биопсиями для определения инфекции H. pylori и гистологическим изучением подозрительных участков. Она проводится раз в два года. При отсутствии жалоб профилактическая комплексная ЭГДС показана раз в два года после 35 лет. Выявленные при этом и своевременно пролеченные на ранних стадиях болезни — гастрит, дуоденит, инфекция H. pylori — позволят избежать развития не только язвенных процессов, но и онкозаболеваний.

Различаются три ступени профилактики:

Правила первичной профилактики:

Во вторичной и третичной профилактике ко всем правилам из первой ступени добавляются:

«Как вы все меня бесите!» Психолог и эндокринолог раскрывают причины раздражительности

Мы привыкли обращать внимание только на болезни тела. А тем временем ВОЗ официально признала синдром эмоционального выгорания фактором, влияющим на состояние здоровья населения. Одним из ярких симптомов этой проблемы считается повышенная раздражительность. Психолог и эндокринолог подробно рассказали в чем порой причины этого состояния и как его побороть ещё на ранних стадиях.

Мнение психолога

Татьяна Шаранда

практический психилог

консультант по вопросам семьи и брака

руководитель психологического центра развития

Мы агрессивны по своей сути

— Что такое раздражительность?

— Раздражительность, так же, как и злость, мстительность, злорадство и так далее, производное агрессии, которая культивировалась в людях на протяжении многих миллионов лет и предназначалась только для выживания на биологическом уровне. Мы агрессивны по своей сути, это наследственный фактор, доставшийся нам от предков.

Гнев — адресная агрессия на конкретную внешнюю угрозу. Раздражительность — накопленный дискомфорт, запреты на физическом, психическом и эмоциональном уровнях. Достаточно просто не выспаться — и, пожалуйста, раздражение начинает выплескиваться из вас, как вода из дрожащего стакана.

— Как долго могут длиться «приступы» раздражительности по времени?

—Длительность того, сколько человек находится в состоянии раздражения, очень индивидуальна и зависит от многих факторов. Например, люди с сильным типом нервной системы, но с деформированными личностными качествами могут достаточно долго и часто изливать на головы ближних свое раздражение. Кстати, при этом они получают удовольствие, так как облегчают своё эмоциональное состояние.

Немного с иными исходными данными, но к той же группе можно отнести некоторых пожилых людей. Ведь в силу возрастных изменений снижается эмоциональная и психологическая устойчивость. Это проявляется через постоянное недовольство и ворчливость.

К сожалению, частота «приступов» раздражительности неутешительно растёт и среди молодёжи. Социальные и экономические катаклизмы, информационный перегруз, а также искусно навязанный ускоренный темп жизни — подобная модель общества не рассчитана на психические и биологические возможности организма. Она значительно превышает потенциал человека.

— Что в момент нервного напряжения происходит с психикой?

— Когда нас что-то злит или раздражает, начинает высвобождаться адреналин, чтобы подготовить наш организм к возможной угрозе. Чем опасен адреналин? Его переизбыток может привести к повышенному давлению, головным болям, тошноте и проблемам со сном.

Раздражительность бывает чертой личности

— Какие факторы влияют на возникновение раздражительности?

Биологический фактор. Мы — биопсихосоциальная модель. Хотим мы того или нет, но животный потенциал в нас присутствует. Физическое состояние тела очень важно. Если вы не выспались, плохо себя чувствуете или банально голодны — заявка на раздражительность готова!

Психологический фактор — раздражительность как черта личности. Это выученная привычка раздражаться на ту или иную ситуацию, пытаясь как-то её изменить. Неумение отстоять свои границы и заявить о своих потребностях, замкнутость, подчиненность, неадекватная самооценка и так далее — всё это «эффективные» качества для накопления раздражительности.

Социокультурные факторы — их бесконечное множество: социальные роли, положение, статус, семейное неблагополучие, материальная уязвимость — всё это нас, безусловно, раздражает.

— В каких случаях раздражительность — это симптом психического расстройства?

Вот явные признаки:

Учитесь переключать внимание

— А как сбросить эмоции «экологично»?

— Работая с телом через движение. Только после того, как на физиологическом уровне будет снято напряжение, начнётся процесс установления баланса между телом, мыслями и эмоциями. Если вы собираетесь начинать работу только с психологического уровня или посредством силы воли запрещать себе отрицательно реагировать на, то или иное событие, вы лишь взрастите то негативное чувство, с которым боретесь. А ведь сперва это нужно осознать и принять.

Методы, которые помогают бороться с раздражительностью:

Мнение эндокринолога

Наталья Яночкина

врач-эндокринолог первой

категории медицинского центра «Эксана»

Раздражение может быть симптомом заболевания

— Как связаны между собой психологическое раздражение и гормоны?

Чаще всего в повышенной эмоциональности виновата щитовидная железа. Сильная беспричинная раздражительность может быть признаком её повышенной функции (гипертиреоза). В такой ситуации щитовидная железа может увеличиваться в размерах и вырабатывать избыточное количество тиреоидных гормонов (ТЗ — трийодтиронина и T4 — тироксина). Их избыточное производство часто происходит на фоне стресса (хронического или острого) и бывает после родов (послеродовый тиреотоксикоз). В этом случае снижается ТТГ (тиреотропный гормон) как основной маркер изменений со стороны щитовидной железы. Если эти два пункта исключаются, значит, в организме произошёл некий гормональный сбой, который нужно изучать более глубоко.

Стимулятор раздражения может выступать и тестостерон, который делает мужчин более смелыми. Его большое количество у представителей сильного пола далеко не всегда вызывает агрессию, а вот с женщинами дела обстоят иначе. Повышенный тестостерон способен разгневать даже кроткую даму.

В стрессовых ситуациях в игру вступают и другие «персонажи». Допустим, мимо неожиданно промчалась машина. Кора надпочечников моментально выбрасывает в кровь химический «коктейль», куда входят адреналин (который помогает быстро ориентироваться в ситуации и принимать решение) и норадреналин (открывает доступ к силовому ресурсу и включает агрессию).

Если же человек находится в хроническом стрессе, у него повышается уровень гормона кортизола, который, кстати, способствует накоплению жира в брюшной полости. Существует даже такое понятие, как «кортизоловый животик». И вы можете сколько угодно ходить в тренажёрный зал, но лишние кило в этой области не пропадут, пока вы не поработаете над своим эмоциональным состоянием.

Раздражительность также бывает симптомом:

В определённые периоды жизни повышенная эмоциональность — это норма

— Все знают, что подростковый возраст — возраст протеста и бунтарства, почему так происходит?

— В пубертатный период у подростка начинает активно работать гипофиз (мозговой придаток в форме округлого образования). У него много забот. Он стимулирует и выстраивает работу целого ряда «солдат»: половых гормонов, тиреоидных гормонов, ФСГ (фолликулостимулирующего гормона), ЛГ (лютеинизирующего гормона), пролактина, инсулина и других. Всё это приводит не только к физическим, но и к психологическим изменениям.

Родителям нужно этот период понять и простить, так как пока подростковый организм не разложит всё по полочкам, гормональный «шторм» способен спровоцировать: агрессию, капризы, вспыльчивость, упрямство, скачки настроения и прочие неприятные моменты в поведении ребёнка.

— Правда ли, что каждый месяц многие женщины становятся раздражительными из-за предменструального синдрома?

— Да, ПМС — период, который наступает за 7-10 дней до менструации. И это отнюдь не выдуманное состояние, а утверждённый медиками диагноз.

Действительно, синдром способен крайне негативно сказываться на настроении, а проявляется он у 20-50 % женщин. Причём чем старше представительница прекрасного пола, тем чаще это происходит. Причины до конца не выяснены, но предрасполагающие факторы известны:

Витамины + движение + полноценный сон = хорошее настроение

— Какие элементы нам необходимы для спокойствия?

—Дефицит любых элементов сказывается как на самочувствии, так и на настроении. Я бы обратила особое внимание на магний. Его нехватка может провоцировать плаксивость, апатию, грусть и, естественно, раздражение. Как правило, врачи назначают его в паре с витамином В6, который также нормализует деятельность нервной системы.

Эти же элементы благотворно влияют и на сон. Поэтому не стоит спешить покупать в аптеке снотворное (тем более, что некоторые препараты плохо влияют на фазы сна). Лучше посоветуйтесь со специалистами. Они назначат вам курс лекарственных средств, содержащих магний и витамин В6, которые помогают бороться и с бессонницей. Кстати, беременным женщинам магний выписывают на ранних сроках, чтобы правильно формировалась нервная система плода.

— Какие ещё советы для внутренней гармонии вы бы могли дать?

— Обязательно соблюдайте режим дня. Это действительно очень важно. Спать нужно в абсолютной темноте. Закрывайте окна плотными шторами, постарайтесь не использовать ночники. Только в полной темноте вырабатывается достаточное количество гормона мелатонина. Он способствует образованию гормона радости серотонина. Максимальный его выброс происходит с 00:00 до 04:00, но даже если на закрытые веки попадает немного света, количество мелатонина сокращается. В итоге, просыпаясь, человек чувствует себя разбитым и раздражительным, даже если его ночной отдых продлился положенные 8 часов.

Больше двигайтесь. Физическая активность тоже повышает уровень серотонина. Чувствовали когда-нибудь после тренировки некое воодушевление? Повседневные проблемы уже не видятся такими ужасными, и даже физическая усталость кажется приятной.

Будьте осторожны с успокоительными средствами, когда не знаете причину своего сложного состояния. Если раздражительность становится слишком частым вашим спутником, проконсультируйтесь с врачом и психологом. Чем скорее вы поймёте, в чём дело, тем быстрее решите эту проблему с минимальными рисками для здоровья.

Сколько магния необходимо организму человека?

Рекомендуемое потребление магния в сутки в зависимости от возраста и пола

6 непростых коммуникативных ситуаций между врачом и пациентом

Основную жалобу врачей или основную коммуникативную трудность при общении с пациентом можно сформулировать так: как говорить, если тебя совсем не слышат?

Ситуации, когда врача «не слышат», бывают очень разные, и может сложиться впечатление, что ничего общего между ними нет. Например, в одном случае семья «наезжает» на врача, ведет себя агрессивно, а в другом говорит: «Спасибо, нам ничего не нужно», и полностью закрывается от контакта, а в третьем – решает отказаться от традиционных способов лечения и прибегнуть к «чудодейственным» методам, о которых прочитали в интернете. Но на самом деле база у таких историй одна. Ключевой момент таких сложных ситуаций в общении врач-пациент-родственник – это ожидания, которые не оправдались.

Динара Гильфантинова на семинаре для медперсонала по психологическим аспектам паллиативной помощи, г.Пермь / Фонд «Дедморозим», dedmorozim.ru

Врач все объяснил, а к нему приступают с бесконечными вопросами: он ожидает, что все будет понятно, что ему как профессионалу доверятся, но нет – вопросы только множатся.

Врач сообщает плохие новости, он действует по алгоритму и ожидает такой же рациональной реакции. Но его начинают обвинять, грозят жалобами. То же самое касается, скажем, выбора «чудодейственного» лечения: пациент ожидает, что специалист его поймет. Когда обнаруживается, что понимания нет, возникает раздражение, обида, чувство вины, на которых конструктивное общение не построить.

Ситуация № 1. Агрессия, жалобы, угрозы

Пациент или его родственник разговаривает с врачом на повышенных тонах, неконструктивно, угрожает нажаловаться вышестоящему начальству

Когда человек агрессивно себя ведет, грозит жалобами в различные инстанции, требует, кричит, у врача возникает желание побыстрее отделаться от такого посетителя: поскорее сделать так, как он хочет, не вступать в дискуссии.

Чтобы понять, что стоит за такой реакцией, нужно обратиться к стадиям горевания, предложенным доктором Элизабет Кюблер-Росс.

Когда вы так посмотрите на ситуацию, понимая механизм возникновения его бурных эмоций, вам совершенно не захочется включаться в перепалку, чтобы что-то доказать, защитить себя, обвинить его. Вы смотрите на него с другим чувством и другими глазами.

В такой ситуации можно сказать: «Сейчас действительно не просто слышать эту информацию, необходимо время; скажите, есть ли кто-то, с кем вы могли бы обсудить? Мы можем вернуться к этому разговору через 3 дня, будет ли у вас время подойти?». Главная рекомендация здесь: не принимать эмоции на свой счет.

Надо понимать, что вы как врач понимаете, что происходит, и не впервые сталкиваетесь с таким диагнозом. А пациент и его родные – впервые. И у них может возникнуть ощущение, что сам врач не справился, что-то недоделал, сделал не так. И их страх в форме агрессии выливается на медицинский персонал. Это нормально. Просто держите в голове, что такие люди сейчас, скорей всего, проходят стадию гнева, и им очень и очень страшно. Они невольно пытаются найти виноватых, в том числе, объяснить самим себе, почему все пошло не так. Понимая этот механизм, вы по-другому будете строить коммуникацию.

Хотя у наших сограждан нередко агрессия, жалобы – привычная форма общения с государством, с врачами и учителями, в частности, верный способ чего-либо добиться. Но и здесь надо помнить, что вы как медик не можете отвечать за действия и слова ваших пациентов и их родных. Вы не можете их перевоспитать, научить правилам хорошего поведения.

Вообще горевание может быть очень разным, на него могут накладываться различные социальные феномены, особенности восприятия. Даже агрессия может быть разной: кто-то тихо-мирно поговорит с врачом, а потом напишет жалобу на него, кто-то накричит и уйдет, без всякий последствий.

Мы не можем изменить реакцию человека, мы можем только правильно на нее ответить. Войти в контакт. Подойти с другим настроем.

Кратко: что делать?

Не принимать эмоциональную реакцию человека на свой счет. Осознать, что он, скорей всего, проходит стадию гнева, за которой стоит глубинно подавленный страх. Дать понять, что вы его слушаете.

Ситуация № 2: «Экспертное» мнение

Пациент или родственник занимает позицию «эксперта», он сам решил разобраться в ситуации, иногда вопреки мнению врача и здравому смыслу

В таком случае создается ощущение, что семья – сами себе эксперты, не принимающие в расчет никакое другое мнение. Например, родственник решает обратиться к не безопасным нетрадиционным методам лечения.

Photo: Annie Spratt / Unsplash

Такое поведение может вызвать желание врача переубедить любыми способами, открыть людям глаза на их заблуждения, приводя массу рациональных доводов. Однако это не работает. Специалисты часто удивляются: почему?! Я же все объяснил, разложил по полочкам!

Если перед вами «эксперт», ни в коем случае не следует стремиться эту «экспертность» разрушить. Ваши логические аргументы не будут восприняты, потому что дело здесь не в рациональном выборе, не в каких-то конкретных травах, отварах или диетах, а в надежде.

И выдвигая аргументы против найденного семьей «спасительного» решения или средства, в их глазах вы боретесь с их надеждой, за которую они цепляются из последних сил. Вы разубеждаете, а они еще больше будут держаться за найденное средство!

Поэтому здесь стратегия следующая: в первую очередь, попросить рассказать, откуда семья или сам пациент узнал о новом методе.

— Я на форуме прочитала: одна женщина рассказывала, что была больна, что на ней поставили крест, но она не сдалась, попробовала эту диету, и ей помогло.

— Хорошо, а что вы знаете об этом? Говорили ли об этом с нашими специалистами? В курсе ли они?

Кратко: что делать?

Не пытаться переубедить или завалить человека рациональными доводами. Осознать, что человек находится в «стадии торга», и не отнимать у него надежду. Спокойно расспросить, проявить уважение к его активности, небезразличию. Главное: наладить контакт.

Ситуация № 3: Слишком много вопросов

Родственник или пациент постоянно требует встреч, разъяснений, задает очень много вопросов, сомневается, читает, спрашивает о прочитанном

Врачу может показаться, что его таким образом бесконечно перепроверяют, проявляют недоверие, ставят под сомнение его компетентность. Это ощущение не из приятных: будто тебя в чем-то подозревают, и ты все время в позиции оправдывающегося. Возникает внутренний протест: «Раз вы такие умные, и мне не доверяете, поезжайте в Москву куда-нибудь или в Израиль!». Чаще всего это вызывает раздражение и желание свети на нет контакты, больше не общаться. Это раздражает специалиста, потому что есть ощущение, что человек отнимает его время.

Кроме того, есть такой момент: если врач внутренне не чувствует твердости своей профессиональной позиции, здесь ему не отвертеться – его неуверенность попадает «в резонанс» с придирчивостью посетителя.

Если вы наблюдаете такое поведение у пациента или у его семьи, вы должны понимать, что таков их доминирующий стиль коммуникации: им важно четко, по пунктам разобраться, и только тогда они будут спокойны. Это очень характерно для рационального типа людей – тех, кто привык рационально мыслить, и на вопрос «Что ты чувствуешь?» отвечает «Я думаю, что…». Люди такого склада очень любят рисовать схемы, графики, таблицы, составлять списки – это дает им ощущение спокойствия, определенности, контроля. Они не верят на слово, очень ценят доказательства. Им недостаточно, что врач назначил лечение, они будут искать в интернете все о производителе лекарства, о протоколе. Когда получены ответы на все вопросы, внутренняя тревога таких людей уменьшается.

Вообще болезнь близкого человека всегда связана с потерей контроля над жизнью. И один из способов вернуть себе контроль – разобраться: что, как, почему.

Если я не могу разобраться в том, что происходит, у меня резко возрастает уровень тревоги. Это нормальная ситуация.

Кратко: что делать?

Не закрываться от общения. Отвечать на вопросы, объяснять, понимая, что таков стиль «информационного метаболизма» человека и что подробные объяснения снижают уровень его тревоги. В некотором смысле, через «задавание» множества вопросов человек проверяет, насколько он можем вам доверять.

Ситуация № 4: Нет вопросов, нет желания общаться

Пациент и его родственники не идут на контакт, говорят: «Мы все поняли, нам ничего не нужно», замыкаются в себе.

Это уход в себя, и с такой реакцией работать сложнее, чем с потоком вопросов.

Если вы видите подобную реакцию, ни в коем случае нельзя играть в такого «солнечного специалиста», доктора Ливси: «Ну давайте же с вами познакомимся!». Надо понимать, что сейчас человек переживает определенный этап своей жизни, и на этом этапе ему хочется закрыться от всех.

Photo: Jurien Huggins / Unsplash

Лучшая стратегия здесь – проявить уважение к желанию человека побыть в одиночестве. Надо дать ему понять, что вы видите его состояние, понимаете и уважаете его желание свести контакты к минимуму. Но в то же время он важен для вас. Как говорит Нюта Федермессер: «Держи дверь открытой». Другими словами, мы не навязываем свою помощь, но сообщаем, какие у нас есть ресурсы, чем мы можем помочь, и даем человеку самому выбрать, чем и когда воспользоваться. Но ни в коем случае не навязываемся и не вытаскиваем его насильно из этого состояния.

Допустим, семья вашего пациента говорит: «Все, нам помощь не нужна, спасибо!». И не звонит. Пациент прикреплен к вашему медицинскому учреждению, и вы должны знать, что с ним происходит. Вы обозначаете границы, говоря: «Я позвоню вам в конце следующей неделе, если вы не против, узнаю о вашем состоянии. Нашей команде это важно». Это и есть обозначение: я здесь.

Кратко: что делать?

Не навязывая свою помощь, дать понять, чем вы можете помочь, оставить свои контакты. По возможности иногда проверять, как дела у пациента.

Ситуация № 5. Не согласен!

Пациент или его родной человек заявляет, что он не согласен с протоколом лечения

Какова ваша реакция, какие слова уже висят на языке, готовые сорваться? «Не согласен? Ну и иди к другому лечись!».

Опять же, как и в ситуации с обилием вопросов, здесь нужно понимать, что это не личный выпад против вас как специалиста. Диагноз, названия процедур, план лечения – вы сталкиваетесь с этим каждый день, это ваш опыт, ваша профессия. В то время как любой ваш пациент находится в непривычной для него среде, пугающей, страшной. Он будет перепроверять, не доверять, сомневаться, иногда паниковать, искать в интернете что-то – и это нормально. Как говорится, ничего личного.

В этом случае нужно, во-первых, поддержать человека, а не воспринимать его мнение в штыки. Можно сказать: «Это хорошо, что вы принимаете активное участие в процессе, интересуетесь, высказываете пожелания». Во-вторых, понять, с чем именно он не согласен, найти причину недовольства. Допустим, человек отказывается от очередного курса химиотерапии. Если вы расспросите его, может оказаться, то он не хочет, чтоб его семья увидела его «таким». Это психологическая проблема, с которой есть возможность работать.

На это можно ответить, например: «Если я правильно понимаю, дело не в отказе от лечения как такового, а в том, что вам сложно общаться с семьей, вы испытываете стыд, чувство вины». Цель – не прогнуть человека и заставить его пройти через медицинские манипуляции, цель – понять, что для него важно и почему.

Кратко: что делать?

Не принимать на свой счет. Поддержать человека, его желание активно участвовать в процессе лечения. Понять, с чем именно он не согласен и в чем причина: она может быть не связана, собственно, с манипуляциями, от которых пациент отказывается.

Ситуация № 6. Перенос на врача ответственности за решения

Родственник пациента или сам пациент просит врача самого принять важное решение, апеллируя к тому, что он сам ничего не знает, не понимает, не может ни на что решиться

Такое бывает, когда семья или сам пациент в силу большого эмоционального напряжения находятся в растерянности. Они могут говорить: «Я не знаю, как поступить», «Я ничего не понимаю», «Как же нам быть?». Происходит своего рода психологический регресс: при столкновении с травмирующими ситуациями, известиями людям бывает очень сложно адаптироваться, и они становятся словно бы ни к чему не способными, занимают позицию «ребенка», при этом желая видеть в медицинском специалисте – «родителя», который все решит за них. В какой-то момент специалист, сам того не понимания, принимает решение, которое не должен принимать. К тому же для него это проще, поскольку ускоряет процесс.

Позже те же люди могут прийти к врачу и обвинить его во всем: «Вы же нам сказали, что так будет лучше! А он все равно умер», «Вы же нам обещали!». Специалисту будет очень сложно восстановить свои личные границы.

Если вы видите, что пациент или его родственники никак не могут решиться, стараются переложить на вас принятие сложного решения, обязательно постарайтесь включить их самих в процесс. Можно спросить: «Как вы смотрите на то, что мы обговорили? Есть ли у вас какие-то мысли на этот счет? Поделитесь, пожалуйста, они очень важны!».

Если есть время обдумать информацию, можно сказать: «Мне важна ваша точка зрения. Давайте возьмем небольшую паузу (это может быть день, а может и несколько часов, в зависимости от ситуации). Подумайте, посоветуйтесь с кем-то, чье мнение для вас важно. Если вам потребуется дополнительная информация, я вам подскажу. Но решение, конечно же, остается за вами». Таким образом вы постоянно возвращаете им ответственность.

Родственник пациента может сказать: «Я не знаю! Доктор, а что вы думаете? Я хочу сделать так, как вы скажете». Даже в этом случае не стоит брать на себя ответственность за чужое решение. Можно ответить: «Я понимаю, что вам важно мое мнение как специалиста. А какие у вас сейчас отношения с пациентом? Доверительные? Можете ли вы с ним обсудить это? Я могу вам подсказать только что будет сопутствовать тому или иному варианту, что вас может ожидать и какую помощь мы вам окажем в том и в другом случае. Я готов ответить на ваши вопросы». Или можно сказать: «Давайте я вам расскажу, как это обычно бывает, а вы сами выберете тот или иной вариант».

Задача врача – дать информацию. Решение все равно остается за семьей.

Кратко: что делать?

Постараться вовлечь родственников пациента в процесс, возвращать им ответственность за принятие решения. Быть готовым предоставить всю необходимую информацию. Если необходимо, дать время на обдумывание.

В любой ситуации надо настраиваться на работу с конкретным случаем. Важно понимать задачи коммуникации с каждым отдельным пациентом и его семьей. Для одного человека объем информации, который ему дает специалист, адекватен, он готов его воспринять. Он включен в процесс, задает вопросы: «А что это значит?», «А как проводилось это обследование?». Другой внутренне уже примирился с неизбежным, ему не так важно понимать суть процесса, ему важно понимать, сколько времени у него осталось. Поэтому каждый раз – задача персонализированная.

Материал подготовлен с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.