в ссср было лучшее образование в мире рейтинг

Советское образование – «лучшее в мире»? Развенчиваем миф

Так, друзья — настало время более подробно разобраться с мифов о «лучшем в мире советском образовании», которым часто любят козырять любители СССР, да и просто время от времени любят повторять малообразованные граждане, которым в уши надуло ветром из телевизора. Чаще всего миф о «лучшем в мире советском образовании» произносится безапелляционным тоном – после чего адепт этого мифа тут же уносится искать древние советские учебники, чтобы учить по ним своих детей, – пишет Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Откуда же взялся этот миф? Корни его лежат ещё в далёкой советской пропаганде. За неимением реальных успехов в управлении страной совки принялись сочинять всевозможные мифы, выдавая в общем-то стандартные вещи за какие-то невероятные достижения. Так родился миф о «бесплатном и самом лучшем советском образовании». Бесплатным советское образование не было – деньги на строительство школ и оплату работы учителей брались не из воздуха, а из бюджета страны, который наполняли все трудящиеся. То есть – фактически людям просто не доплачивали часть зарплаты, создавая за счёт этих денег всё «бесплатное». Не было советское образование ни «лучшем в мире», ни просто «качественным» – о чём я подробно и расскажу в сегодняшнем посте.

Итак, в сегодняшнем посте – развенчание мифа о «качественном советском образовании».

Изучая советский аттестат

Чаще всего под «качественным советским образованием» любители СССР имеют в виду именно школьное образование. Отдельные индивиды даже бегают с выпученными глазами по всему интернету и скупают советские учебники, заявляя об этом в своих соцсетях радостными вскриками — «вот теперь я буду учить детей по качественным СОВЕТСКИМ учебникам!» Чему именно он будет учить — правильному празднованию 7-го ноября или верному нахождению на карте Чехословакии — обычно не уточняется)

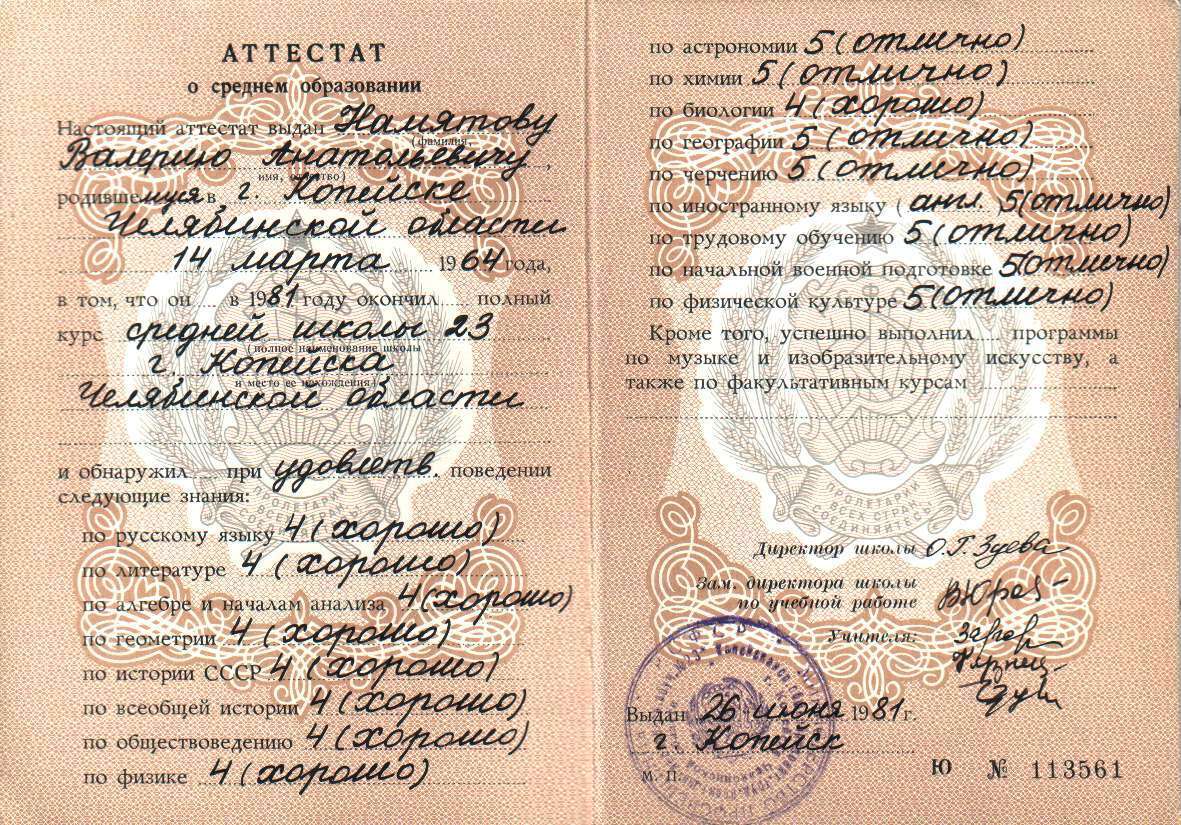

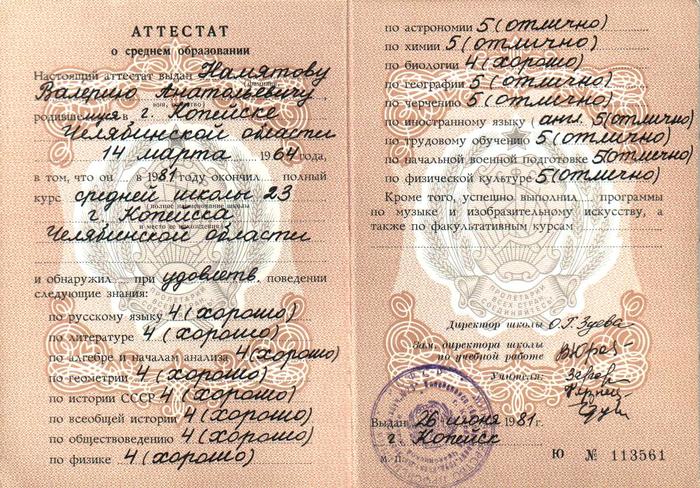

Я начну сразу с главного и просто сделаю разбор советского школьного аттестата, который был выдан гражданину Валерию Намятову в 1981 году. Это самый что ни на есть стандартный советский аттестат и стандартный список предметов, изучаемый в старших классах «лучшей в мире советской школы».

Итак, давайте начнём по списку.

1. Русский язык и литература. Преподавание литературы в советской школе носило пропагандистский характер и не имело ничего общего с изучением действительно ценных произведений, которые отражали окружающую действительность. По большей части все изучаемые книги делились на три типа — литература о «тёмном царском прошлом», литература о «светлом советском настоящем» и какие-то нейтральные, ничего не значащие книги о дружбе и природе — написанные современными лауреатами всевозможных советских премий и обитателями литературных дач.

Советские дети ничего не знали о Солженицыне и Варламе Шаламове, не слышали ни слова о Войновиче и Бродском, что-то смутное знали о Булгакове и Андрее Платонове. Зато их заставляли чуть ли не наизусть учить «Малую Землю» Брежнева, написанную за него «литературными неграми». В общем и целом — дети толком вообще ничего не знали о современной литературе, их пичкали обычной пропагандой, что не имеет ничего общего с образованием.

2. Алгебра, геометрия, математика. В большинстве советских школ математика преподавалась на весьма посредственном уровне. Чтобы поступить в нормальный математический ВУЗ, то (помимо блата) ребёнку нужно было нанимать репетитора — советские учителя охотно ими подрабатывали, попутно рассказывая об ужасах капитализма.

Вот вам конкретный пример — школа, в которой я учился, стала политехнической гимназией только после конца СССР (в совке гимназий не было) — и подтянула на нормальный уровень преподавание математики и физики только после конца совка. В СССР же это была абсолютно обычная школа с весьма посредственным уровнем преподавания математики. Тройки ставили всем — даже тем, кто не знал вообще ничего, чтобы не портить «среднюю температуру по больнице».

3. История СССР и всеобщая история. Целиком и полностью ложь и пропаганда, направленная на обеление большевистского переворота 1917 года (захват власти после отречения царя и перед выборами в Думу). Такая же ложь была и о «всемирной истории» — в которой СССР окружали полчища могущественных промышленных капиталистических стран, которые (sic!) одновременно с этим были населены одними нищими пролетариями, мечтающими о Коммунизме.

Самое основное — из советских исторических учебников было совершенно невозможно понять, что происходило в тот или иной период истории на самом деле. Советские книжки перетирали какие-то малозначительные события (выгодные совкам), но умалчивали про то, что было действительно важным. Именно поэтому после конца СССР все эти «учебные программы» канули в Лету — так как целиком и полностью являлись политизированной ложью.

4. Обществоведение — верно всё, что сказано выше про историю. Целиком ложная советская лженаука, подтасовывающая исторические факты под коммунистическую идеологию — якобы люди с древнейших времён мечтали о коммунизме. Представьте психа, который зациклится на том, что всю мировую историю двигают вперёд только брюнеты — он с упорством будет выбирать факты про видных брюнетов в истории, а про блондинов, рыжих и лысых будет умалчивать, составив некий собственный «кривой график развития истории», где ключевую роль играют только брюнеты.

Именно так было устроено советское «обществоведение», «марксизм-ленинизм», «политэкономия» и прочая куча лженаук, канувших в Лету вместе с СССР.

5. Физика, химия, биология, астрономия. Верно всё, что сказано про математику. Весьма средний уровень преподавания, которого далеко не всегда оказывалось достаточно для поступления в нормальный ВУЗ — приходилось брать репетиторов и заниматься по дополнительной (не школьной) литературе.

Что ещё интересно — преподавание этих предметов велось таким способом, что знания не откладывались в голове, а существовали только в речевом аппарате. Дети «зубрили на память» формулы, абсолютно не понимая их значения и не соотнося с действительностью. Средний выпускник советской школы помнил на память «е равно эм цэ квадрат» — но часто не понимал принцип работы даже простых законов физики, познаваемых опытным путём. Это же касается биологии и химии.

6. География. Советская география заключалась в обычной зубрёжке нахождения материков и столиц государств. Здесь тоже не обходилось без пропаганды — советские училки постоянно любили подчёркивать огромные размеры СССР (часто умалчивая о том, что большинство этих территорий – это тундра в вечной мерзлоте), попутно принижая иностранные развитые государства — мол, вы только посмотрите на них — куда этим карликам до нас!

Практическая же часть «Лучшего в мире советского образования» в области географии заключалось, главным образом, в разрисовывании контурных карт цветными карандашами.

7. Черчение. Чисто технический предмет, обучающий техническим навыкам чтения чертежей, отличия линий и отрисовки простейших чертёжиков. К знаниям это особо не относится, относится к примитивным умениям.

8. Иностранный язык. Моё любимое) Ни один, НИ ОДИН, Н-И О-Д-И-Н советский школьник после советской школы не говорил бегло на иностранном языке и вообще не понимал иностранцев. Преподавание иностранного языка (важнейшего предмета в школьной программе) заключалось в бесконечном зазубривании иностранных слов, подчёркивании бесконечных артиклей в огромных таблицах и умению правильно выговаривать фразу «фьючер-ин-зе-паст».

В каком-то смысле ситуация была похожа на ситуацию с физикой — зазубренные ртом знания никак не коррелировали с пониманием принципов устройства иностранного языка и не давали возможности на нём говорить. Как итог — к 10-му классу советский школьник знал кучу английских слов, но редко мог составить предложение сложнее, чем «Май нэйм из Борис».

9. В сухом остатке у нас остаются трудовое обучение, физкультура и военная подготовка — предметы, имеющие к образованию весьма отдалённое отношение, и касающиеся скорее простейших умений и навыков.

В конце поста хочется сказать самое важное. Советские учителя не делали самого главного — они не готовили детей к жизни в новом (лучшем) мире, а учили их быть такими же, как они сами. Советская школа не учила мыслить, а учила жить в замкнутой системе и выполнять повторяющиеся действия с предсказуемым результатом.

Именно поэтому в девяностые годы большинство людей, вооружённых «лучшим в мире советским образованием», знанием физики, химии и «политэкономии», начали заряжать банки с водой у телевизора и нести деньги в финансовые пирамиды — так как эти вещи выходили за пределы их узкого кругозора, привитого примитивной советской школой.

В общем, никакого «лучшего в мире советского образования» просто нет.

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке.

Лучший в мире: почему в СССР не составляли рейтинги вузов

Существует устойчивое мнение о советском образовании как лучшем в мире. Многие считают, что оно было разрушено в 1990-е, восстановлено в 2000-е, а сегодня, переживая бесконечные реформы, так и не способно достичь идеала 40-летней давности. Оценка качества системы образования, по косвенным признакам, невысока даже со стороны государства. Иначе чем объяснить тот факт, что в «майские» указы президента в 2012 году попал пункт, согласно которому не менее пяти российских вузов должны войти в топ абстрактного мирового рейтинга.

Разница экономик

Небольшой экскурс в историю. Первый регулярно обновляемый национальный (то есть в пределах одной страны) рейтинг вузов был издан в США в 1983 году агентством US News & World Report. Тогда это был скромный проект с охватом всего в 57 университетов. В Советском Союзе аналогичных примеров ранжирования не существовало. Хотя, безусловно, у вузов была репутация. Житель каждого региона РСФСР или союзной республики мог примерно отранжировать местные вузы, кроме того, у всех были на слуху такие титаны, как МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ, МГИМО. Почему же не предпринимались попытки системно выстроить вузы по одной шкале?

Причина кроется в разном типе экономических систем. В СССР в условиях плановой экономики попросту не было смысла делать рейтинги. У вузов не было необходимости конкурировать за абитуриентов или за финансирование, которое утверждалось сверху через разветвленную систему отраслевых министерств, в ведении которых и находилась львиная доля науки и высшего образования. В то же самое время в США вузы нуждались в понятном, простом инструменте для привлечения абитуриентов. Таким инструментом и стал рейтинг вузом с простой и понятной цифрой: первый, второй, десятый и т. д.

Эпоха глобальных рейтингов наступила в начале 2000-х, тогда была выпущена первая версия Шанхайского рейтинга (Academic Ranking of World Universities). Это достаточно поздно, чтобы проводить корректное сравнение, то есть адекватных способов сравнения вузов 30-летней давности немного. Кроме того, сопоставление университетов стран с плановой и рыночной экономиками также не вполне корректно. Поскольку в случае с плановой экономики у вузов один учредитель, инвестор и заказчик — это само государство. Вузам не нужно бороться за абитуриентов, поскольку рынок труда также на 100% регулируем, посему высшее образование выступает едва ли не единственным инструментом социального лифта. Есть «корочка» — быть тебе уважаемым инженером, а если очень стараться, можно даже стать доцентом или профессором.

В условиях рыночной экономики ситуация прямо диаметральная: поскольку человек сам определяет свой дальнейший карьерный путь (в России со многими оговорками), вуз вынужден конкурировать за абитуриента (который приносит прямой доход вузу). К слову, в России сложилась достаточно специфическая система. С одной стороны сохранилось госзадание на определенное количество специалистов (те самые бюджетные места). С другой — «переварить» этих специалистов в соответствии с их квалификацией экономика не в состоянии, поскольку нет системы распределения. Но с их помощью подобных рейтингов все-таки возможно оценить научную продуктивность университетов по правилам.

На сегодняшний день в мире насчитывается от 20 до 45 регулярно обновляемых международных рейтингов вузов, что говорит о экспоненциально растущей конкуренции между вузами мира за таланты, за лучшие умы.

Две эпохи

Используя аналитическую платформу InCites от Clarivate Analytics, команда Рейтингового агентства RUR сравнила ведущие университеты и научные организации мира по количеству публикаций. Использовались два периода: 1981–1985 и 2011–2015. Данный подход, безусловно, ограничен, но чего-то лучше попросту нет, так как слишком сильно разнятся страны двух сравниваемых периодов. Альтернативой могло бы быть сравнение по уровням зарплат, но покупательная способность российского и советского рублей настолько не сопоставима, настолько разнятся рынки товаров и услуг, что сравнение зарплат будет бессмысленным. Результаты оказались поистине обескураживающими.

В 1981–1985 годах ведущей научной организацией в мире была Академия наук СССР. Отметим, что здесь и далее данные представлены только для НИИ, расположенных на территории бывшей РСФСР. Всего Академия наук дала миру за пять лет 34 300 публикаций. На втором месте располагался Гарвардский университет — 25 000 публикаций. МГУ им. Ломоносова — 10 500, Кембридж — 10 300, Оксфорд — 10 000. В начале 1980-х такие гиганты могли с осознанием полного превосходства и собственной недосягаемости смотреть на Китайскую академию наук (4500 публикаций) и малоизвестный Пекинский университет (850 публикаций).

Таким образом, ведущий российский вуз опережал и Оксфорд, и Кембридж, уступая в мире только Гарварду и еще нескольким вузам. МГУ стабильно входил в мировой топ-10 по научной продуктивности. Академия наук и вовсе была первой в мире. Нужно также сделать поправку на то, что в используемой базе данных 80% научных изданий — англоязычные. Получается, что отечественные ученые не просто успешно публиковались в научных изданиях «потенциального противника», но опережали ведущие мировые научные центры. И это все в условиях железного занавеса.

Теперь переместимся на 30 лет вперед, за период 2011–2015 годов картина изменилась. На первое место вышла Китайская академия наук с 155 500 публикаций (рост в 37 раз). Далее следуют Гарвард, Российская академия наук, Оксфорд, Кембридж, Пекинский университет и МГУ. У последнего число публикаций достигает 18 100 (1,7 раза). И если в начале 1980-х разрыв между МГУ и Пекинским университетом составлял 12,5 раза в пользу МГУ, то через 30 лет ситуация изменилась в точности до наоборот — теперь уже Пекинский университет опережает МГУ почти вдвое.

Безусловно, количество статей в научных журналах демонстрирует лишь публикационную активность вузов. В наши дни университеты мира можно сравнивать с помощью глобальных рейтингов. А позиции российских вузов в международных рейтингах невысоки: точечные примеры роста есть, хотя системно динамика все же отрицательная.

Здесь вновь стоит проблема экономического характера: в условиях диверсифицированной экономики с десятками миллионов высокотехнологичных рабочих мест уровень образования неизбежно будет повышаться. Если же ваша экономика массово представлена на глобальном рынке двумя-тремя товарами низкой или нулевой степени обработки, ни о каком прорыве в образовании не может быть и речи. Только кардинальная смена государственных приоритетов, реальная, а не декларативная диверсификация экономики могут обеспечить качественный сдвиг в системе образования. И, как следствие, привести уже к росту позиций в рейтингах.

Миф о «лучшем в мире» советском образовании

Откуда же взялся этот миф? Корни его лежат ещё в далёкой советской пропаганде. За неимением реальных успехов в управлении страной совки принялись сочинять всевозможные мифы, выдавая в общем-то стандартные вещи за какие-то невероятные достижения. Так родился миф о «бесплатном и самом лучшем советском образовании». Бесплатным советское образование не было — деньги на строительство школ и оплату работы учителей брались не из воздуха, а из бюджета страны, который наполняли все трудящиеся. То есть — фактически людям просто не доплачивали часть зарплаты, создавая за счёт этих денег всё «бесплатное». Не было советское образование ни «лучшем в мире», ни просто «качественным» — о чём я подробно и расскажу в сегодняшнем посте.

Итак, в сегодняшнем посте — развенчание мифа о «качественном советском образовании». В общем, обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на телеграм-канал тоже подписывайтесь)

Изучая советский аттестат.

Чаще всего под «качественным советским образованием» любители СССР имеют в виду именно школьное образование. Отдельные индивиды даже бегают с выпученными глазами по всему интернету и скупают советские учебники, заявляя об этом в своих соцсетях радостными вскриками — «вот теперь я буду учить детей по качественным СОВЕТСКИМ учебникам!» Чему именно он будет учить — правильному празднованию 7-го ноября или верному нахождению на карте Чехословакии — обычно не уточняется)

Я начну сразу с главного и просто сделаю разбор советского школьного аттестата, который был выдан гражданину Валерию Намятову в 1981 году. Это самый что ни на есть стандарный советский аттестат и стандартный список предметов, изучаемый в старших классах «лучшей в мире советской школы».

Итак, давайте начнём по списку.

1. Русский язык и литература. Преподавание литературы в советской школе носило пропагандистский характер и не имело ничего общего с изучением действительно ценных произведений, которые отражали окружающую действительность. По большей части все изучаемые книги делились на три типа — литература о «тёмном царском прошлом», литература о «светлом советском настоящем» и какие-то нейтральные, ничего не значащие книги о дружбе и природе — написанные современными лауреатами всевозможных советских премий и обитателями литературных дач.

Советские дети ничего не знали о Солженицыне и Варламе Шаламове, не слышали ни слова о Войновиче и Бродском, что-то смутное знали о Булгакове и Андрее Платонове. Зато их заставляли чуть ли не наизусть учить «Малую Землю» Брежнева, написанную за него «литературными неграми». В общем и целом — дети толком вообще ничего не знали о современной литературе, их пичкали обычной пропагандой, что не имеет ничего общего с образованием.

2. Алгебра, геометрия, математика. В большинстве советских школ математика преподавалась на весьма посредственном уровне. Чтобы поступить в нормальный математический ВУЗ, то (помимо блата) ребёнку нужно было нанимать репетитора — советские учителя охотно ими подрабатывали, попутно рассказывая об ужасах капитализма.

Вот вам конкретный пример — школа, в которой я учился, стала политиехнической гимназией только после конца СССР (в совке гимназий не было) — и подтянула на нормальный уровень преподавание математики и физики только после конца совка. В СССР же это была абсолютно обычная школа с весьма посредственным уровнем преподавания математики. Тройки ставили всем — даже тем, кто не знал вообще ничего, чтобы не портить «среднюю температуру по больнице».

3. История СССР и всеобщая история. Целиком и полностью ложь и пропаганда, направленная на обеление большевистского переворота 1917 года (захват власти после отречения царя и перед выборами в Думу). Такая же ложь была и о «всемирной истории» — в которой СССР окружали полчища могущественных промышленных капиталистических стран, которые (sic!) одновременно с этим были населены одними нищими пролетариями, мечтающими о Коммунизме.

Самое основное — из советских исторических учебников было совершенно невозможно понять, что происходило в тот или иной период истории на самом деле. Советские книжки перетирали какие-то малозначительные события (выгодные совкам), но умалчивали про то, что было действительно важным. Именно поэтому после конца СССР все эти «учебные программы» канули в Лету — так как целиком и полностью являлись политизированной ложью.

4. Обществоведение — верно всё, что сказано выше про историю. Целиком ложная советская лженаука, подтасовывающая исторические факты под коммунистическую идеологию — якобы люди с древнейших времён мечтали о коммунизме. Представьте психа, который зациклится на том, что всю мировую историю двигают вперёд только брюнеты — он с упорством будет выбирать факты про видных брюнетов в истории, а про блондинов, рыжих и лысых будет умалчивать, составив некий собственный «кривой график развития истории», где ключевую роль играют только брюнеты.

Именно так было устроено советское «обществоведение», «марксизм-ленинизм», «политэкономия» и прочая куча лженаук, канувших в Лету вместе с СССР.

5. Физика, химия, биология, астрономия. Веро всё, что сказано про математику. Весьма средний уровень преподавания, которого далеко не всегда оказывалось достаточно для поступления в нормальный ВУЗ — приходилось брать репетиторов и заниматься по дополнительной (не школьной) литературе.

Что ещё интересно — преподавание этих предметов велось таким способом, что знания не откладывались в голове, а существовали только в речевом аппарате. Дети «зубрили на память» формулы, абсолютно не понимая их значения и не соотося с действительностью. Средний выпускник советской школы помнил на память «е равно эм цэ квадрат» — но часто не понимал принцип работы даже простых законов физики, познаваемых опытным путём. Это же касается биологии и химии.

6. География. Советская география заключалась в обычной зубрёжке нахождения материков и столиц государств. Здесь тоже не обходилось без пропаганды — советские училки постоянно любили подчёркивать огромные размеры СССР (часто умалчивая о том, что большинство этих территорий – это тундра в вечной мерзлоте), попутно принижая иностранные развитые государства — мол, вы только посмотрите на них — куда этим карликам до нас!

Практическая же часть «Лучшего в мире советского образования» в области географии заключалось, главным образом, в разрисовывании контурных карт цветными карандашами.

7. Черчение. Чисто технический предмет, обучающий техническим навыкам чтения чертежей, отличия линий и отрисовки простейших чертёжиков. К знаниям это особо не относится, относится к примитивным умениям.

8. Иностранный язык. Моё любимое) Ни один, НИ ОДИН, Н-И О-Д-И-Н советский школьник после советской школы не говорил бегло на иностранном языке и вообще не понимал иностранцев. Преподавание иностранного языка (важнейшего предмета в школьной программе) заключалось в бесконечном зазубривании иностранных слов, подчёркивании бесконечных артиклей в огромных таблицах и умению правильно выговаривать фразу «фьючер-ин-зе-паст».

В каком-то смысле ситуация была похожа на ситуацию с физикой — зазубренные ртом знания никак не коррелировали с пониманием принципов устройства иностранного языка и не давали возможности на нём говорить. Как итог — к 10-му классу советский школьник знал кучу английский слов, но редко мог составить предложение сложнее, чем «Май нэйм из Борис».

9. В сухом остатке у нас остаются трудовое обучение, физкультура и военная подготовка — предметы, имеющие к образованию весьма отдалённое отношение, и касающиеся скорее простейших умений и навыков.

В стране невыученных уроков. Вместо эпилога.

В конце поста хочется сказать самое важное. Советские учителя не делали самого главного — они не готовили детей к жизни в новом (лучшем) мире, а учили их быть такими же, как они сами. Советская школа не учила мыслить, а учила жить в замкнутой системе и выполнять повторяющиеся действия с предсказуемым результатом.

Именно поэтому в девяностые годы большинство людей, вооружённых «лучшим в мире советским образованием», знанием физики, химии и «политэкономии» начали заряжать банки с водой у телевизора и нести деньги в финансовые пирамиды — так как эти вещи выходили за пределы их узкого кругозора, привитого примитивной советской школой.

В общем, никакого «лучшего в мире советского образования» просто нет.