жить возле церкви это хорошо или нет

Энергетическое воздействие объектов, расположенных поблизости от дома, может быть благотворным или вредоносным.

Фэн-шуй в доме: Благоприятные и неблагоприятные предметы.

Влияние различных факторов на фэн-шуй дома

Энергетическое воздействие объектов, расположенных поблизости от дома, может быть благотворным или вредоносным. В идеале следует прилагать все силы для удаления или эффективной нейтрализации вредоносных объектов; как правило, это возможно сделать.

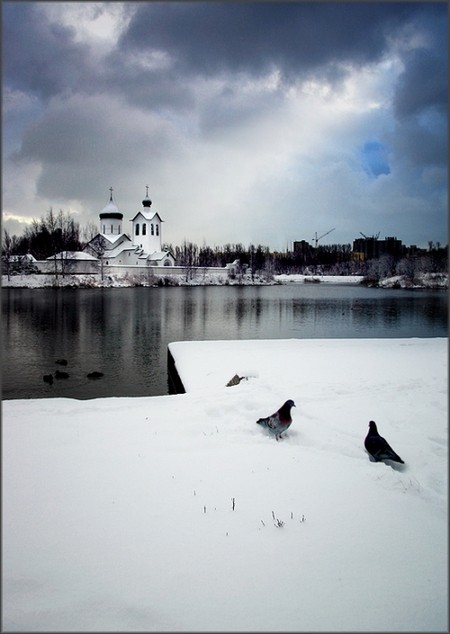

Небольшой водоем или фонтан перед домом улучшает циркуляцию энергии и освежает воздух. Если перед вашим домом есть водоем, поддерживайте воду в чистоте и не давайте ей застаиваться, иначе преимущество может превратиться в недостаток.

Предметы с плавными, округлыми очертаниями, расположенные рядом с домом, оказывают благотворное воздействие. К ним относятся большинство скульптур, кроме некоторых абстрактных и модернистских произведений, гладкие камни и валуны, альпийские горки и насыпные клумбы, а также деревья и кустарники с округлыми кронами.

Беседки и павильоны создают благоприятный фэн-шуй рядом с вашим домом. Полукруглые эркеры и ротонды рассеивают ша ци и способствуют движению энергетических потоков.

Заостренные и угловатые предметы, указывающие на ваше жилье, особенно вредоносны, так как направляют в вашу сторону поток ша ци. Хуже всего, когда они указывают на парадную дверь или окно спальни. Опасной деталью может быть угол здания, конек крыши, пирамидальный шпиль, квадратная труба или воздуховод, телевизионная антенна, декоративные элементы и так далее. Особенно вредны спутниковые тарелки, отражающие свет и снабженные остроконечной антенной, так как они одновременно накапливают разрушительную энергию и фокусируют ее.

Изображения острых и угловатых предметов могут быть не менее опасными, чем сами предметы. Обращайте внимание на рекламные щиты, вывески и плакаты с изображениями режущих предметов или орудий разрушения.

Следует опасаться длинных ветвей деревьев, которые угрожающе тянутся к дому. Если дом находится в тени деревьев, это само по себе не опасно, но старайтесь избавиться от суковатых или расщепленных ветвей, создающих впечатление скрытой угрозы.

Крупные безжизненные объекты, расположенные рядом с домом, оказывают вредоносное воздействие, поглощая энергию из окружающего пространства. К их числу относятся, например, сухие деревья с обилием ветвей и корней, кучи камней и строительного щебня, котлованы и глубокие канавы.

Длинные тонкие предметы, расположенные параллельно дому, неблагоприятны для жильцов. В качестве примера можно назвать линии проводов, кабели и даже бельевые веревки, если они постоянно находятся на одном месте.

Любой крупный неподвижный объект, который находится напротив парадной двери, блокирует поток ци. Он также создает символическую преграду на вашем пути, так что вы будете сталкиваться с препятствиями в любом своем начинании.

Изучив непосредственное окружение предполагаемого жилья, вы можете оценить общую обстановку в районе. Эта оценка складывается из ряда различных факторов, подробное перечисление которых не принесет пользы, так как многие из них могут быть как позитивными, так и негативными в зависимости от обстоятельств. Тем не менее есть несколько общих рекомендаций по учету благоприятных и неблагоприятных факторов:

Благоприятные факторы

Неблагоприятные факторы

++ Старайтесь не селиться рядом с кладбищами, моргами, бюро ритуальных услуг, крематориями и другими учреждениями, связанными со смертью и похоронами. Они накапливают и усиливают застойную энергию си ци, создавая атмосферу мрачности и уныния.

++ Неблагоприятно жить рядом с тюрьмами, полицейскими участками и другими учреждениями, связанными с преступностью. В таких районах создаются потоки блуждающей агрессивной энергии ша ци, вызванные избытком насилия.

++ Избегайте домов, расположенных рядом с электростанциями и высоковольтными линиями. Мощная концентрация энергии вокруг этих мест нарушает движение естественных энергетических потоков и оказывает деструктивное воздействие на психику.

++ Не живите в доме, расположенном рядом с мусорной свалкой или предприятием по переработке отходов. В отходах содержится много застойной энергии, которая передается окружающей местности.

++ Старайтесь не жить в непосредственной близости от казино, парков аттракционов и многолюдных торговых центров. Мощная противоречивая энергия этих мест и постоянный денежный оборот могут оказать неблагоприятное влияние на благополучие жильцов дома.

++ Не стоит жить рядом с мясокомбинатом, скотобойней и тому подобными местами. Любая деятельность, связанная с убийством, порождает разрушительную энергию.

Каково жить рядом с действующей церковью и нужна ли церковь в новостройке?

За последнюю неделю самой обсуждаемой новостью Петербурга стала передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Напомним, по распоряжению губернатора Петербурга Георгия Полтавченко до марта 2019 года одна из главных достопримечательностей Северной столицы должна быть передана Русской православной церкви в безвозмездное пользование на 49 лет.

Такое решение губернатора вызвало острые споры. Хотя власти города и представители церкви уверяют, что в собор также будут пускать туристов, представители Министерства культуры и многие жители Петербурга сомневаются в том, что объект сможет совместить и религиозные, и музейные функции.

Агентство «М16-Недвижимость» решило узнать, как относятся жители к наличию действующей церкви рядом с домом.

Хорошо ли жить рядом с церковью?

В постсоветское время религиозные настроения находятся на подъеме, особенно это касается последних лет. По всей стране возводятся новые храмы, зданиям, отнятым в советское время, возвращаются религиозные функции. Эти течения захватили даже строительную сферу: многие строительные компании возводят на территории своих комплексов церкви и часовни.

В Петербурге больше 230 зданий, принадлежащих различным религиозным объединениям и конфессиям. Многие здания культовых сооружений являются памятниками исторического наследия и по праву считаются шедеврами архитектуры.

Одним из таких шедевров является Федоровский собор, расположенный неподалеку от Площади Восстания. В конце 2016 года рядом с собором завершилось строительство масштабного жилого комплекса «Царская столица», реализацией которого занималась компания «ЛенСпецСМУ».

Дарья, 29 лет

Мы с мужем не особенно религиозные люди, но с уважением относимся к религии и культуре. При выборе квартиры для нас был очень важен вид из окна, поэтому и купили квартиру рядом с собором. В прошлом нам приходилось снимать квартиру с видом на шоссе, а теперь мы каждое утро наслаждаемся видом белокаменного храма с блестящими куполами. Храм действующий, но нам это никак не мешает: на службы мы не ходим, но один вид храма создает умиротворенное настроение.

Татьяна, 34 года

Для нашей семьи церковь играет большую роль. Старший сын ходит в воскресную школу при соборе, младшему всего 1,5 года, он пока еще мало что понимает в вопросах веры, но крестили его тоже в Федоровской церкви. Когда мы покупали квартиру, в приоритете были большие квартиры неподалеку от центра. «Царская столица» оказалась идеальным вариантом: это самый центр Петербурга, рядом собор и хорошая школа.

Игорь, 37 лет

К верующим себя не отношу, в церковь не хожу. Квартиру выбирал по принципу, чтобы было недалеко от работы и в округе не было серьезных пробок. Скажу честно, церковь я отметил, только как часть ландшафта, как вид из окна. Но признаю, вид очень хороший.

Нужна ли церковь в новостройке?

Культовые сооружения входят во многие проекты петербургских новостроек. Чаще всего новые церкви появляются в рамках проектов комплексного освоения территорий, когда создаются абсолютно новые кварталы или микрорайоны с собственной инфраструктурой. В таких случаях застройщики пытаются максимально охватить все объекты инфраструктуры: от магазинов и детских садов до новых храмов.

Среди масштабных проектов, в рамках которых предполагается возведение церквей, можно назвать ЖК «Цветной город» на Муринской дороге и ЖК «Золотые купола» в Сертолово. Стоит отметить, что «Золотые купола» даже по своей архитектуре напоминает храмовый комплекс: малоэтажные дома увенчаны золотыми луковками куполов.

Что же думают покупатели о больших проектах, в состав которых входят церкви или часовни?

Алина, 25 лет

Мне кажется, церковь нужна и важна. В таком большом микрорайоне, каким будет «Цветной город», обязательно найдутся те, кто ходит в церковь. К тому же, любая церковь – это всегда архитектурная доминанта: она выделяется на фоне современных домов, потому что строится по историческим канонам.

Леонид, 56 лет

Я воспитан во времена СССР, когда любая религия считалась «опиумом для народа». И к церквям у меня отношение соответствующее. По мне так лучше бы еще одну школу или спортивный центр построили, чем очередную церковь.

На петербургском рынке есть несколько новостроек, в которых созданы домовые церкви. Напомним, домовым храмом называют церковь, которая находится в доме или учреждении. Такая церковь появилась, например, на первом этаже небоскреба «Князь Александр Невский», расположенного рядом с Рыбацким проспектом. Одной из самых известных домовых церквей города стала церковь Святого Праведного Воина Феодора Ушакова, встроенная в состав ЖК «Зенит» на пр-те Королева.

Наталья, 22 года

То, что в нашем доме («Князь Александр Невский») есть церковь, мало кому мешает. Я эту церковь почти не замечаю: живу в другой секции дома, с верующими не сталкиваюсь. Однажды зашла поглядеть (не в каждом доме есть храм, так что было любопытно, как там все устроено). Впечатления остались странные: церковные атрибуты в современном помещении, которое больше подошло бы какому-нибудь образовательному центру.

В целом, большинству опрошенных жизнь рядом с действующим храмом никак не мешает. Среди преимуществ жизни рядом с храмами владельцы квартир отмечают:

Среди минусов называют:

Если вы всегда хотели мечтали жить рядом с церковью, в каждом районе Петербурга найдутся новостройки, которые смогут удовлетворить ваше желание. Так, ЖК «Европейский» в Кудрово находится неподалеку от храма иконы Божьей Матери Утешение и Отрада. В Приморском районе рядом с ЖК «Шуваловский» возводится церковь святой преподобомученицы Евгении, а около жилого комплекса «Северная долина» будет построен храмовый комплекс с детским центром и воскресной школой.

Особо стоит отметить жилые комплексы, которые возводятся в историческом центре Петербурга. Это видовые дома премиального сегмента, способные предложить потрясающий вид на город. В историческом центре Северной столицы находится множество церквей, поэтому подобрать комплекс с видом на храм не составит труда. Среди наиболее ярких проектов – ЖК «Монферран», расположенный рядом с Исаакиевским собором, ЖК «Гранвиль» рядом с Успенской церковью на Васильевском острове и ЖК «Смольный парк» рядом с Воскресенским Смольным собором и церковью Александра Невского.

Почему русские никогда не строили дома на месте храма

Испокон веков наши предки тщательно выбирали место для строительства новой избы. Поставишь дом на недобром месте – ничего хорошего от жизни не жди.

Счастье по дороге «уйдет»!

В первую очередь при выборе участка учитывали практические аспекты. Хорошо поставить дом у реки, но при этом весной его не должно затапливать. Идеально подойдет солнечное место, но защищенное от сильных ветров. Прекрасно, если место обжитое, а живущие на нем люди купаются в достатке и счастье.

Банник и Домовой

Другим запретным местом была баня. На ее месте дом никогда не ставили, опасаясь, что лишившийся жилья Банник разозлится, переберется в избу и начнет всех обижать. Как пишет М. Семенова, в доме, построенном на месте бани, пойдут ссоры да споры, а с ними точно хорошей жизни не будет.

А вот присутствие Домового запрещало ставить избу на месте церкви. Как пишет в книге «Тайны славянских богов» Ф. Капица, после укладки первого ряда бревен совершали обряд привода Домового. Ставили крынку с молоком на ночь и строго-настрого запрещали приближаться к месту закладки дома, чтобы не спугнуть того, кто будет защищать семью от нечисти. Приглашать языческого духа на место, где прославляли богов христианских, считалось кощунством. И это одна из причин, почему на Руси избу никогда не ставили на месте церкви. Очень уж не хотелось нашим предкам лишаться защиты Домового. Хотя в уже построенной новой избе Домовой за печкой прекрасно уживался с ликами святых в Красном угле.

Искупление грехов и покой предков

В старые времена единственной причиной исчезновения церкви был пожар. Как пишет в статье «Церковь и пожары – история и современность» А. Редкозубов, пожары считались наказанием за человеческие грехи. Бытовало множество легенд, по которым после грехопадения через раскрытые ворота Ада на землю вырвалось пламя. От него начались беды и пожары, призванные напоминать людям об их греховной природе.

Поэтому пепелище, в том числе место сгоревшей от молнии или поджога церкви, для строительства дома не годилось. Считалось, что оно отмечено гневом Божьим, и если беда случилась один раз, то невозможно застраховаться от ее повторения. На месте сгоревшего храма предпочитали построить новый, чтобы продемонстрировать раскаяние и искупление грехов.

Кроме того, рядом с церковью всегда находился погост – и это еще одна причина, по которой на месте храма никогда не ставили дом. Во время строительства фундамента легко потревожить покой предков. Как подмечает М. Семенова, даже если находили в земле человеческие кости, которые остались от тела, похороненного за пределами погоста, от идеи ставить на «недобром» месте избу отказывались.

Святые и нечистые

Недобрыми считались места, оставленные людьми из-за повального мора, большого наводнения или других несчастий. Да и вообще на месте трагедий избу никогда не ставили, причем, в расчет брались как крупные катастрофы, так и мелкие бытовые неурядицы. Место, где дикие звери задрали скот, кто-то сильно поранился до крови, ни с того ни с сего сломалась или опрокинулась телега – всё это подсказывало нашим предкам, что место «недоброе», а значит, ставить на нем избу – плохая идея.

Даже плотницкую артель наши предки выбирали не абы как. Как пишет в статье «Культурные смыслы народной архитектуры» А. Пермиловская, плотницкое мастерство считалось сакральным, при этом одни артели были «нечистыми», а другие – «святыми». Плотники, что рубили избы и хозпостройки, считались «нечистыми». Многим из них приписывали колдовские способности. Те, что ставили храм, напротив, наделялись святостью, божественными силами. Так, по воспоминаниям жительницы села Кимжа Мезенской губернии в одной из изб, поставленной в начале прошлого века, хозяева обнаружили «злыднево дерево» – природные наросты на бревнах, которые плотники якобы намеренно не убрали. Такой дом считали проклятым, полагая, что плотники применили колдовские чары и заговорили избу на несчастья. Его жильцы либо оказывались бездетными, либо умирали в раннем возрасте.

Способы проверки места

После того, как место было выбрано с учетом рациональных критериев и традиционных запретов, его надлежало еще раз проверить. Для этого использовали различные способы. Один из самых простых – поставить на место чугунок с пауком. Если он начинал плести паутину, то место считалось хорошим. Как пишет М. Семенова, нередко для проверки места использовали хлеб. Один из посаженных в печь караваев «закрепляли» за новой избой. Если готовый каравай получался высоким, ровным, ладным, считали, что Боги строительство благословили. Если же сдоба поднималась плохо, каравай трескался или разваливался, понимали: выбранное место неудачное, да и сама идея строительства нового дома грозит бедой.

Приводит М. Семенова и еще один распространенный обряд проверки места. Хозяин приносил украдкой четыре камня с разных полей и раскладывал их в углах будущего дома. Затем вставал в центр и молился, прося благословения у умерших предков. Через три дня надлежало вернуться на место и проверить камни. Если они оставались на местах, начинали строительство. Иногда вместо камней использовали зерно, которым размечали будущую избу – насыпали горкой в углах и полосками по периметру.

Тем, кто живет вдалеке от храма

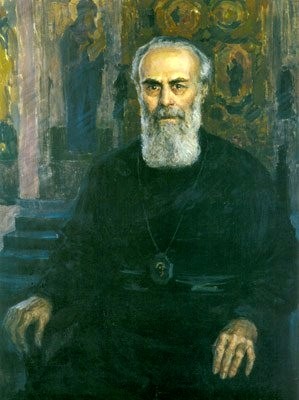

Хочу обратиться к вам, русским православным людям, рассеянным по всему лицу земли, которые находятся вдали от всякой православной церкви, с рядом бесед, чтобы помочь вам осуществить всё же полноту своей христианской жизни, несмотря на отдаленность от других братьев христиан, от обычной помощи которую даёт нам церковь с ее молитвой и с ее братством.

Мы привыкли к мысли, что христианская жизнь — общинная жизнь. Мы привыкли к тому, что мы ходим в церковь, что мы собираемся в кружки, что мы слушаем лекции там, где нам это позволяет закон. Мы привыкли во всяком случае, что мы вместе можем молиться и слушать церковную проповедь, вслушиваться в чтение и объяснение живого и животворящего Христова слова в Евангелии.

Но не так было вначале. Ведь христианство началось с маленькой, еле заметной группы людей; двенадцать апостолов, какие-то семьдесят учеников, собравшиеся вскоре вокруг них несколько тысяч верующих… И то, эти люди не оставались вместе, потому что их унесло желание пронести по всему лицу земли слово радости, слово победы, слово надежды, которые родило в них то новое, что они встретили в лице Христа, новую жизнь, которая родилась в их душах. Вот к кому нам надо обращаться воспоминанием, когда мы оказываемся вдалеке от всех.

Апостолы и первые ученики Христовы могли бы остаться вместе, сплоченной небольшой группой, радоваться этому общению, вместе вспоминать счастливые дни, углубляться мыслью и сердцем в учение Христа, осуществлять между собой настоящую христианскую жизнь… Но они этого не сделали. И не сделали и по собственному почину, и потому, что таково было веление Самого Христа.

После Своего Воскресения Христос явился Своим ученикам и им повелел идти и учить все народы; со всеми поделиться правдой и истиной, которую они обрели, всем дать новую жизнь, новую радость, новую надежду, которая возгорелась в их сердцах. И ученики разошлись. Разошлись в одиночку, разошлись группами по два, по три; и часто подолгу не встречались. Вместе с тем, они не чувствовали себя одинокими, они не чувствовали себя рассеянными; они шли в духе радости, творчества и победы. И вот, чего иногда не хватает нам.

Мы переносим те обстоятельства жизни, которые нам даны, вместо того, чтобы творчески в них вдуматься. Для христианина нет случайности, для христианина ничего не бывает бессмысленного на земле. Всё, что случается — или допущено Богом, или решено Божией мудростью и Божией любовью; и задача христианина, в первую очередь — вдуматься в смысл тех обстоятельств, той обстановки, в которую он поставлен. Вдуматься именно творчески, войти в замысел Того, Кто его поставил в эту именно обстановку.

Апостол Павел, который так часто бывал одинок, который так много страдал, страдал и душевно, и телом своим страдал от гонений, от побоев, от цепей, от тюрьмы, от ненависти, от клеветы — апостол Павел нам говорит, что всё верующему содействует ко спасению, т.е. к тому, чтобы в нем возросла еще больше, углубилась еще больше внутренняя победоносная жизнь духа. И вот эта жизнь духа должна быть творческой и может быть только такой, но таковой она быть может, если мы вместе с Богом творим жизнь, а не если мы в одиночку её «выносим», как неизбежное зло, как тоску, как страданье. Тот же опыт имели и пустынники, которые уходили вдаль от всех не для того, чтобы убежать, а для того, чтобы творить. И вот, в опыт апостолов, опыт пустынников, опыт тех людей, которые тысячами бывали одиноки среди толпы и сияли в этой толпе своим умом, своим сердцем, своей волей, своей любовью, должны мы углубиться, чтобы найти себя и найти себе путь.

В прошлой своей беседе, обращенной к вам, православным людям, далеко находящимся от церковных центров, рассеянным, одиноким, я говорил о том, что единственный способ иметь полноводную, глубокую духовную жизнь, это вернуться к основному христианскому опыту апостолов и пустынников, тех людей, которые не побоялись одиночества, потому что в их сердце была такая полнота, что они ей могли жить и ей могли делиться с другими.

Эта полнота в них родилась от того, что, с одной стороны, они познали Бога, а с другой стороны, они возлюбили мир, созданный Богом мир, той любовью, которой Господь его любит. И поэтому жили они с Богом постоянно, ибо ничто нас не может разлучить от Бога, Который везде, Который всё пронизает Собой, Который присутствует везде. А вместе с этим, любовь к миру давала им сознание того, что они — посланники Божии не к врагам, не среди безразличных им людей, а среди людей, которые Богу дороги, и которые им, поэтому, дороги, как бы те люди к ним ни относились: безразлично ли, с любовью ли или с ненавистью. Эта любовь к Богу и любовь к миру лежат в основе этой духовности пустыни, этой духовности апостольской. О любви к Богу я буду говорить в другой раз. Сейчас мне хочется подчеркнуть то, что часто, часто христиане забывают, что этот мир, который нас окружает, трагический теперь мир, но и славный, и дивный — сотворен Богом, Который захотел этого мира, Который любовью его творил. Который желал, чтобы этот мир стал тем, что мы называем Царством Божиим, раем в своем роде, и что мы, если мы только находимся в пределах Божьего замысла, если мы вместе с Ним любим — мы должны любить этот мир, он нам должен быть дорог и мы в нем должны быть творческой силой. Напрасно говорят, что одинокий человек в поле не воин. Одинокий человек с крепкой волей, с пламенным сердцем, с живым умом, готовый любить, готовый служить, готовый творить, может сделать больше, чем громадное общество охладевших сердцем и потускневших умом и расслабленных волей людей. Один в поле бывает воин. Потому что один иногда может, в момент военной атаки, поднять целую цепь, один человек может своим примером остановить зло, один человек может своим мужеством положить преграду страшным событиям. Так, в течение всей истории, и ученые, и верующие, герои духа во всяком смысле этого слова, творили жизнь в одиночку; они были гиганты, но каждый из нас, в свою меру, на своем месте, может вырасти до предела своих сил. В пустыню люди не уходили раньше, трусливо убегая от опасности жизни. Пустыня тогда была страшна, она значила голод, холод, пламенную жару, опасность от зверей, а главное то, чего больше всего боятся люди: одиночество. И подвигом духа люди умели обратить одиночество во внутреннюю собранность уединенности. И вот это первая задача всякого христианина, который находится один — либо вдали от всех, либо в окружении людей, которые ему по всему чужды. Чужды не только верой или неверием, а чужды всем складом души. Это бывают просто иностранцы, чужаки. Надо тогда стать перед лицом этого одиночества и пройти через него насквозь. Сначала одиночество нас пугает, оно рождает тоску, оно рождает какой-то ужас, но потом его можно преодолеть. Почему? Что случается? Наверное всякий из нас, иногда, уходил в одиночество. Если это одиночество было непродолжительно, то сначала оно рождает покой, тишину; как хорошо: я один, я могу вдуматься, вчувствоваться в себя и в жизнь. А потом вдруг, в какую-то минуту, мы видим, что мы одни, лицом к лицу с собой, и что в себе мы не находим содержания, которым можно было бы жить. Сначала делается скучно, потом тоскливо, потом страшно, и хочется бежать, бежать от себя, от этой пустоты, которую в себе находишь. И вот тут и встает вопрос о том, что такое одиночество. Одиночество — это чувство гложущее и страшное, рождается в человеке от того, что он пуст; не от того, что вокруг него пустыня, а от того, что пустыня — в нем. В эту пустыню надо вселить живой божественный опыт, и тогда уже ее нет, тогда одиночество превращается в уединение, в то состояние, которое человек может пережить, когда из шумного города он приезжает в деревню и входит в тихий сад, где он может душой отдохнуть,

В следующий раз я поговорю подробнее о том, как бороться с этим одиночеством и как /в/ себе найти живого Бога, Который эту пустыню превратил бы в рай.

Положение верующего, отрезанного от всякого общения с другими, я сравнивал в прошлый раз с положением людей, уходящих в пустыню, с духовностью древней пустыни. И одновременно с духовностью и жизнью апостольского века, когда каждый христианин в отдельности был всей Церковью, и когда эта Церковь, иногда в лице одного только человека, приносила радость, свет и новую жизнь людям, которые до того сидели в глубине отчаяния и безнадежности. И вот сейчас я хочу вернуться к этой теме: духовность пустыни.

Пустыня — это значит место, куда человек уходит для того, чтобы остаться одному с самим собой. Пустыня не враждует на человека. Пустыня отсутствует. И в этом отношении пустыня есть, быть может, самый острый и трагический образ человеческого одиночества. Он один, даже без врагов, даже без сопротивления. И в этом одиночестве человек должен осуществить Царство Божие. Христос нас учит тому, что Царство Божие — внутри нас. И вот, первая задача в этом деле осуществления Царства Божия, сначала внутри, а затем широко во всей вселенной, это то, что Феофан Затворник, подвижник XIX века, называл «внутрьпребыванием». Человек должен войти в себя, углубиться в себя, освободиться от зависимости внешним побуждениям, добрым и злым. Для этого человек должен стоять перед Богом. Мы все мечемся, мы все движемся и не умеем стоять, не умеем пребывать. И вот, первая задача этой духовности, которая нам позволяет носить с собой всю полноту Евангелия в себе, это — способность войти внутрь. Для этого надо уметь остановиться, уметь остановить течение времени. Надо уметь стать и сказать: сейчас я стою перед Богом — и только. Этому помогает молитва, этому помогает размышление, этому помогает чтение — но только помогает, потому что самая задача в том, чтобы всё в тебе замолкло и чтобы ты стоял лицом к лицу перед живым Богом. Стоять нам трудно; мы не привыкли к неподвижности; и однако, без неё Царство Божие нельзя в себе раскрыть. Первое, что надо сделать, это верой предстать перед Богом. Бог невидим и не всегда ощутим. Но мы можем верой стать и знать, что Он тут и что мы в Его присутствии; и стоять перед Ним живым, стоять, обращаясь к Нему одной только молитвой, которая держала бы наше внимание неподвижным в Его присутствии. Какова бы она ни была, эта молитва; это может быть молитва мытаря: Боже, милостив буди мне грешному… Это может быть Иисусова молитва: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Это может быть любой крик души, но это должен быть повторный, спокойный крик, который нас держит в присутствии Божием. Это должно быть слово настолько правдивое и искреннее, чтобы оно сковывало нас в этом присутствии. Мы должны знать, что мы — перед лицом Божиим и что мы говорим Господу, и мы не должны стараться заполнить кажущуюся нам иногда пустоту воображением, строить идолов. Иногда бывает, что человек стоит перед Господом и молится, и ему не даётся чувство Бога, не дается ему ощутить Его близость, Его ответное присутствие; и тогда иногда вкрадывается в душу соблазн: что, если бы мне представить себе Господа в каком-то образе, воображением. На этот образ, воображаемый, можно опереться, и тогда легче будет говорить — но с кем говорить? С живым ли Богом? Нет, не с живым Богом, а с образом, с фантазией, с идолом, в сущности, который мы построили. И вот тут мне хочется напомнить вам слова, которые глубоко меня поразили однажды, написанные когда-то мне одной девушкой. Она жила глубокой духовной жизнью, сознанием близости Господней, и в какой-то момент, от тяжелой болезни, от которой она стала медленно умирать, силы подкосились, и у неё не хватало уже внутреннего напряжения быть перед Богом; она могла только безмолвно, бессильно присутствовать, но она не могла рваться к Нему душой; и она мне тогда написала: Молитесь о том, чтобы я согласилась всегда на это настоящее отсутствие Божие, а не строила бы себе ложное присутствие. И вот, если мы хотим построить Царство Божие внутри себя, мы должны научиться стоять перед Богом с этой короткой молитвой, которая нас с Ним связывает, стоять неподвижно, никуда не спеша, никуда не движась, зная, что мы в Его присутствии и что всё Царство Божие — тут: живая душа, живой Бог, и что вокруг всё постепенно принимает образ пустыни, отчужденности — да, но такой отчужденности, куда мы должны внести огненную радость Евангелия.

В прошлый раз я сказал, что Царство Божие зависит от того, что Господь с нами и что мы с Ним. Но этого недостаточно. Царство Божие заключается в том, что между Господом нашим и нами есть не только соотношение властителя с подчиненными или подданными, а сродство. И вот для того, чтобы Царство Божие внутри нас осуществилось, мы должны сродниться с Господом. Для этого, как говорит один из духовных писателей, нам надо найти себя во Христе и найти Христа в себе. Как это сделать? Самый удобный способ — чтение Евангелия. Но не просто чтение Евангелия, а разумное, вдумчивое и простосердечное чтение.

Когда мы читаем Евангелие без предубеждения, с открытым сердцем и умом, то мы находим в нем три рода вещей. Некоторые вещи нас ничем особенно не поражают; на них мы отзываемся согласием: да, это правда, но душу мою это не волнует ни в ту ни в другую сторону; не возмущает и не радует. Эти места оставьте пока в стороне. Другие места нас волнуют; они нас волнуют или тем, что мы на них отзываемся глубоким согласием, радостью, как иногда бывает, когда вдруг мы услышим в чьей-нибудь речи ответ на вопрос, который для нас насущен; или наоборот, они нас опечаливают, они являются вызовом; если у нас хватает смелости, дерзости, иногда, мы бы сказали: Нет! На такое благовестие я не согласен; этого я не хочу. Если в этом заключается Божие Царство, то я в него вступать не намерен. Мы это делаем редко, отчасти по некоторой робости души, отчасти по сознанию, что мы неправы, несмотря на то, что так мы переживаем вещи. И вот нам надо на этих двух последних типах остановиться.

Те места, на которые мы отзываемся или негодованием, или глубоким несогласием, дают нам измерить, как далеки мы от того строя жизни, который есть евангельский строй, строй вечной жизни, вечной радости, победы Божией; те места, о которых мы могли бы сказать, как в Евангелии сказано словами апостолов Луки и Клеопы, когда они со Христом встретились на пути в Эммаус: Разве наше сердце не горело в нас, когда Он с нами говорил на пути?— вот эти места нам указывают, что хоть в одном чем-то, хоть в малом чем Господь наш и мы — единодушны, что наше сердце отзывается на Его слова, на Его мысли, на Его волю, что наша мысль совпадает с Его мыслью, что наша воля устремляется — хоть на мгновение — по тому пути, к которому Он зовет. И вот эти места драгоценны; на них надо обратить громадное внимание, потому что эти места указывают нам на уже существующее родство между нами и Господом; Он и мы совпадаем тут. Здесь получается нечто подобное тому, что бывает, когда мы рассматриваем древнюю картину, испорченную сыростью и невзгодами времени. Кое-какие черты уцелели; некоторые исчезли, некоторые обезображены. И вот эти отрывки евангельские, в которых мы совпадаем духом своим, мыслью, сердцем, волей, устремленностью всего своего бытия, с Богом, являются как бы теми уцелевшими чертами нашего богоподобия, образа Божия в нас: в этом мы похожи на Бога. И если мы эти места выделим, не только для того, чтобы их переживать, а для того, чтобы ими жить, тогда мы можем постепенно вырасти в меру настоящего христианина; если мы в каждое мгновение нашей жизни будем теми людьми, которыми мы бываем иногда в момент вдохновенья, евангельскими людьми, то постепенно Царство Божие в нас глубоко внедрится и через нас воссияет и вокруг. Мы станем похожими на Бога, Которому мы поклоняемся, родными Ему, и Царство Божие и мы будем истинными, подлинными детьми этого Царства.

Что делать, однако, если Евангелия у человека нет, если его достать нельзя? Об этом я скажу в следующий раз, потому что это — проблема, которую всякий человек может встретить на своем пути.

В прошлый раз я говорил о том, как можно найти на страницах Евангелия себе путь, изыскать себя самого, найти себя и жить евангельски. Но далеко не у всех Евангелие в руках, и есть такие места, где очень трудно его достать. Что же тогда делать? Как найти свой путь? Очень смело выражается в этом отношении в одной из своих записок афонский старец Силуан. Он говорит о том, что Тот же Святой Дух, Который вдохновил апостолов написать Евангелие, продолжает жить в Церкви, и что если даже у нас было бы отнято Евангелие, Церковь могла бы жить всем его содержанием, потому что это содержание Церковь знает изнутри, а не только из Евангелия. Евангелие, — говорит он, — свидетельствует нам о том, как это содержание выразили апостолы. Но опыт Церкви, это опыт полноты жизни, в которой Евангелие является частью — хотя и драгоценнейшей. И вот в этом отношении всякий христианин, который живет молитвой, который принадлежит Телу Христову, может найти в себе весь евангельский путь.

Прежде всего, в нем говорит совесть; совесть, которая всегда говорит правду, которая всегда нас наставляет на то, что должно быть, которая может сделаться бесконечно чуткой, если мы только станем к ней прислушиваться. Единственная причина, почему она так часто молчит или так часто доносится до нас

нашего бытия глухо это то, что мы не прислушиваемся к нашей совести, а порой намеренно её заглушаем. Но если мы начнем к ней прислушиваться с намерением быть ей послушными, чего бы это нам ни стоило, то наша совесть станет говорить явственнее и явственнее, громче и громче, и будет нас направлять по евангельскому пути. А евангельский этот путь весь сводится только к одному: К ЛЮБВИ. К живой, деятельной любви к Богу и деятельной, творческой любви к людям. Но любви, превосходящей всё то, что мы переживаем обычно под этим именем. Не только радость давать и получать ласку; не только ликование о том, что мы дороги или что нам кто-то дорог. Любовь евангельская — глубокая, требовательная, можно сказать, беспощадная. Она охватывает всех, она имеет своей целью радость, но радость вечную и истинную, счастье — но счастье, свободное от себялюбия и от всякой нечистоты. Она граничит со смертью — и вот, в каком отношении: если кто себя только любит, тот себя — сознаёт, себя — чувствует, но других он переживает только как случайные предметы вокруг себя; если кто по-настоящему начинает любить других, то он постепенно по отношению к самому себе делается все более и более нечувствительным, он начинает жить уже не в себе, а в другом, не для себя, а для другого, и жизнь, интересы другого делаются его жизнью и интересами, до такой степени, что сам он, наконец, исчезает, перестает быть в своем собственном сознании и существует только для других, ради других. И вот к этой любви нас зовет Евангелие, нас зовет Христос — но зовет нас также и внутреннее влечение всего нашего бытия. И в первую очередь — беспощадная, никогда не замолкающая совесть. Вот где искать надо Евангелие, где искать надо то благовестие, которое мы призваны не только принести в мир, но воплотить в мире, как любовь к Богу живому, Кого мы любим лично, и любовь к людям, ради которых мы живем, вместе с которыми мы строим мир, но мир, который превосходит своей красотой, глубиной и объемом всё то, что человек может сам замыслить, потому что эта глубина любви — глубина божественная.