Лечебная шина как название

Шинирование

Смотреть что такое «Шинирование» в других словарях:

шинирование — иммобилизация с помощью шины (шин) … Большой медицинский словарь

Бедро — I Бедро (femur) сегмент нижней конечности, ограниченный сверху паховой и ягодичной складками, а снизу линией, проведенной на 4 6 см выше верхнего края надколенника. Кожа внутренней поверхности Б. вверху тонкая и подвижная, а наружной плотная.… … Медицинская энциклопедия

Локтевой сустав — I Локтевой сустав (articulatio cubiti) сложное прерывистое сочленение плечевой кости с локтевой и лучевой костями предплечья. Л.с. объединяет плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный лучелоктевой суставы. которые заключены в общую суставную… … Медицинская энциклопедия

Плечо — I Плечо (brachium) проксимальный сегмент верхней конечности. Его верхней границей является круговая линия, проведенная на уровне нижних краев большой грудной мышцы и широчайшей мышцей спины, нижняя проходит по круговой линии на 5 6 см выше… … Медицинская энциклопедия

Растяже́ния и разры́вы свя́зок, сухожи́лий, мышц — относятся к часто встречающимся повреждениям опорно двигательного аппарата. Характерным признаком разрыва или растяжения является нарушение двигательной функции сустава, который укрепляется соответствующей связкой, или мышцы, если повреждается… … Медицинская энциклопедия

Иммобилизация — I Иммобилизация (лат. immobilis неподвижный) создание неподвижности (покоя) какой либо части тела при некоторых повреждениях (ушибах, ранах, вывихах и др.) и заболеваниях. Различают транспортную и лечебную И. Транспортная И. осуществляется, как… … Медицинская энциклопедия

Пародонти́т — (paradontitis; греч. para около + odus, odontos зуб + itis; синоним: альвеолярная пиорея, болезнь Фошара) заболевание пародонта воспалительного характера, протекающее с разрушением зубодесневого соединения и межальвеолярных перегородок. Термин… … Медицинская энциклопедия

Предплечье — I Предплечье (antebachium) часть верх конечности, ограниченная локтевым и лучепястным суставами. Анатомия. Кожа тыльной поверхности более толстая, чем на ладонной поверхности подвижна, легко берется в складку, имеет волосяной покров. Собственная… … Медицинская энциклопедия

Шина (медицина)

Шина — фиксатор для различных частей тела, предназначенный для профилактики и лечения травм и заболеваний костной системы. Могут быть как импровизированным, так и стандартизированным. Импровизированные шины изготавливаются из подручных материалов, и применяются для оказания первой помощи, и фиксации пораженных костей до момента поступления больного в стационар.

Содержание

Шина-протез

Шина-протез — протез, замещающий какой-либо дефект и одновременно снабженный шинирующими приспособлениями.

Шины для транспортной иммобилизации конечностей

Шина-воротник

Ши́на-воротни́к Ша́нца — мягкий фиксатор шейного отдела позвоночного столба, предназначенный для профилактики и лечения травм и заболеваний шейного отдела позвоночника (остеохондроз, спондиллолистез, смещение и повышенная подвижность позвонков, сколиоз и пр.) у взрослых и детей. [1]

Шина ограничивает сгибание, разгибание и вращение шеи. Тепло и режим покоя способствует уменьшению боли и быстрому выздоровлению.

Стоматология

Шина Вайсенфлю — съемная шина на передние зубы и первые моляры. Состоит из небных накладок со штифтами, которые соединены с гильзами коронок зубов. [2] :366

Шина Ванкевич — шина, которая применяется для фиксации нижней беззубой челюсти. Она состоит из опорной части, фиксируемой на верхней челюсти, и двух вертикальных отростков, прилегающих к беззубой нижней челюсти с язычной стороны. Эти отростки удерживают отломки нижней челюсти в нужном положении. Опорная часть при наличии зубов на верхней челюсти представляет собой зубо-десенную пластмассовую шину, а при беззубой челюсти — обычный съемный протез. [2]

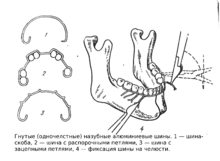

Шина Васильева — ленточная шина из нержавеющей стали толщиной 0,25-0,28 мм с зацепными петлями. Применяется для межчелюстного вытяжения и фиксации челюстей при их переломах. Входит в состав различных наборов для оказания первой помощи. Выгибается по зубному ряду вручную и укрепляется на зубах бронзо-алюминиевой проволокой. Межчелюстная фиксация осуществляется с помощью резиновой тяги. [2] :367

Шина Вебера — зубо-десенная пластмассовая шина для фиксации челюстей. Применяется для лечения переломов без смещения или на заключительном этапе, когда подвижность фрагментов уменьшается, а межчелюстная фиксация опасна возникновением мышечной или суставной контрактуры. Эта шина может также применяться при переломах нижней челюсти за пределами зубного ряда в области угла челюсти со смещением отломков в язычную сторону. В этом случае шина снабжается дополнительной наклонной плоскостью на стороне, противоположной смещению. Но при смещении более 10-15° применение этой шины противопоказано. [2]

Шина несъёмная из полукоронок — система полукоронок, покрывающих передние зубы, спаянная в единый блок. Применяют при шинировании передних зубов. Обладает хорошими фиксирующими свойствами. Но её установка требует дополнительной подготовки зубов. Пазы всех зубов, включённых в шину, должны быть параллельными. [2]

Шины проволочные по Тигерштедту — различные виды шин из алюминиевой проволоки диаметром 1.8-2 мм. Предложены С. С. Тигерштедтом в 1916 г. для фиксации челюстей при переломах. Наибольшее распространение получила одночелюстная гладкая шина-скоба и шина с зацепными петлями для вытяжения и межчелюстной фиксации. Шины укрепляют на зубах бронзово-алюминиевой лигатурой толщиной 0,2 мм. [2]

Шина съёмная по Порту — применяется при иммобилизации беззубых челюстей при их переломах. Представляет собой два пластмассовых базиса (верхней и нижней челюсти) с пластмассовыми окклюзионными валиками, соединёнными монолитно по их окклюзионной поверхности. Для питания пациента в передней части валиков вырезают отверстие. Шину применяют вместе с головной повязкой. [2]

Шина съёмная по Гуннингу — применяется для фиксации беззубых челюстей при их переломах. Она состоит из двух пластмассовых базисов. На верхнем базисе шина имеет три вертикальных стержня, которые входят в глухие отверстия на нижнем базисе. Шину применяют вместе с головной повязкой. [2]

Шина Мамлока — система корневых штифтов с накладками на язычную или нёбную поверхность зубов и спаянных вместе или отлитых одним блоком. Применяют для шинирования передних зубов. Применение шины требует депульпации. [2] :368

Шина Шпренга — съёмная шина из спаянных вместе накладок на язычную (небную) поверхность и режущий край передних зубов. Применяют для фиксации передних зубов при заболеваниях парадонта. [2]

Шина Эльбрехта — съёмная шина, представляющая собой замкнутую систему непрерывных кламмеров, охватывающих зубной ряд с вестибулярной и оральной стороны. Применялась в конце 20-го века, позднее вместо шин Эльбрехта стали применять комбинированные шины с опорно-удерживающими кламмерами системы Нея. [2]

ШИНИРОВАНИЕ

ШИНИРОВАНИЕ — иммобилизация поврежденных или пораженных участков тела с помощью специальных устройств и приспособлений — шин.

Первые сведения о шинировании при травмах относятся к глубокой древности. Им пользовались при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата А. Цельс и К. Гален, позднее А. Паре. В период первой мировой войны для шинирования широко использовали картон, а в последующем — фанерные шины.

Применяемые в настоящее время шины разделяют по своему назначению на транспортные и лечебные. Транспортные шины используют для временной иммобилизации (см.) при оказании первой помощи (см.) и на период транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение, лечебные — для фиксации поврежденного участка тела или сегмента конечности в оптимальном положении до конца срока лечения.

По принципу действия различают фиксационные и дистракционные шины. С помощью фиксационных шин создают неподвижность в поврежденном сегменте конечности или области тела за счет внешних элементов фиксации. Дистракционные шины позволяют также осуществлять вытяжение (дистракцию) поврежденного сегмента, что обеспечивает репозицию отломков и создает устойчивость их в натянутом положении.

Шины, выпускаемые промышленностью, называют стандартными (табельными), а изготовляемые в условиях лечебного учреждения в единичных экземплярах и не принятые на снабжение,— нестандартными. Шинирование может быть проведено с помощью импровизированных шин из подручных средств и материалов (доски, палки и др.). Импровизированное шинирование может состоять в фиксации поврежденной конечности к здоровой конечности или к телу. Например, при повреждении верхней конечности импровизированное шинирование может быть достигнуто путем фиксации руки к туловищу с помощью подогнутой в виде косынки полы пиджака или гимнастерки, пристегнутой английскими булавками.

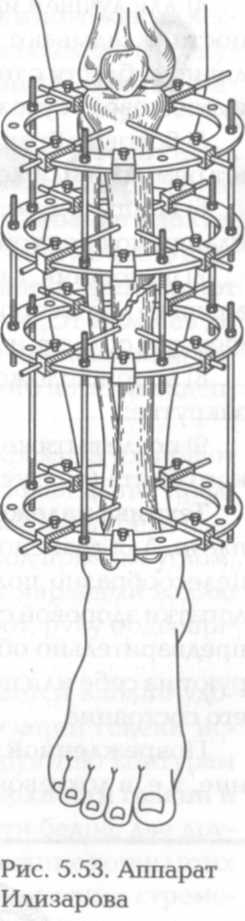

Современные стандартные шины изготавливают из металла, дерева, пластмасс и других материалов. Лечебное и, реже, транспортное шинирование может быть осуществлено с помощью гипсовых повязок и гипсовых шин (см. Гипсовая техника). В наст, время эффект шинирования нередко обеспечивается путем иммобилизации сегментов конечностей с помощью дистракционно-компрессионных аппаратов (см.), хотя они в строгом понимании не являются шинами, так как предусматривают внедрение элементов конструкции в ткани организма. Также условно к шинированию можно отнести методы погружного остеосинтеза (см.).

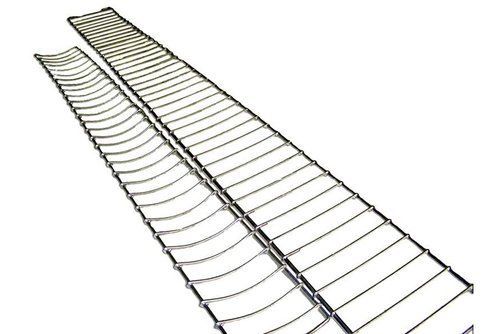

Транспортное шинирование осуществляется чаще всего фиксационными шинами. Основными из них являются лестничные шины (модифицированные шины Крамера). Они применяются для иммобилизации верхних (рис. 1) и нижних конечностей как самостоятельно, так и для укрепления гипсовых повязок и шин. Основное достоинство лестничных шин — возможность их моделирования. В последние годы применяются пневматические шины из двухслойной полимерной пленки, снабженные застежкой «молнией» и клапаном для нагнетания воздуха. Существуют пневматические шины для предплечья и кисти, для стопы и голени (рис. 2), для коленного сустава. К преимуществам таких шин относятся их малый вес, простота наложения и возможность наблюдать за состоянием поврежденной конечности через прозрачную стенку оболочки-камеры. Основным недостатком является ограниченный срок, в течение которого пневматическая шина может находиться на конечности, так как она может вызывать сдавление тканей и местное нарушение кровообращения. Пластмассовые шины имеют ограниченное применение для транспортной иммобилизации, так как они моделируются при нагревании, что не всегда возможно в реальных условиях. В ряде случаев продолжают применяться для транспортной иммобилизации фанерные фиксационные шины. Главный их недостаток — невозможность моделирования.

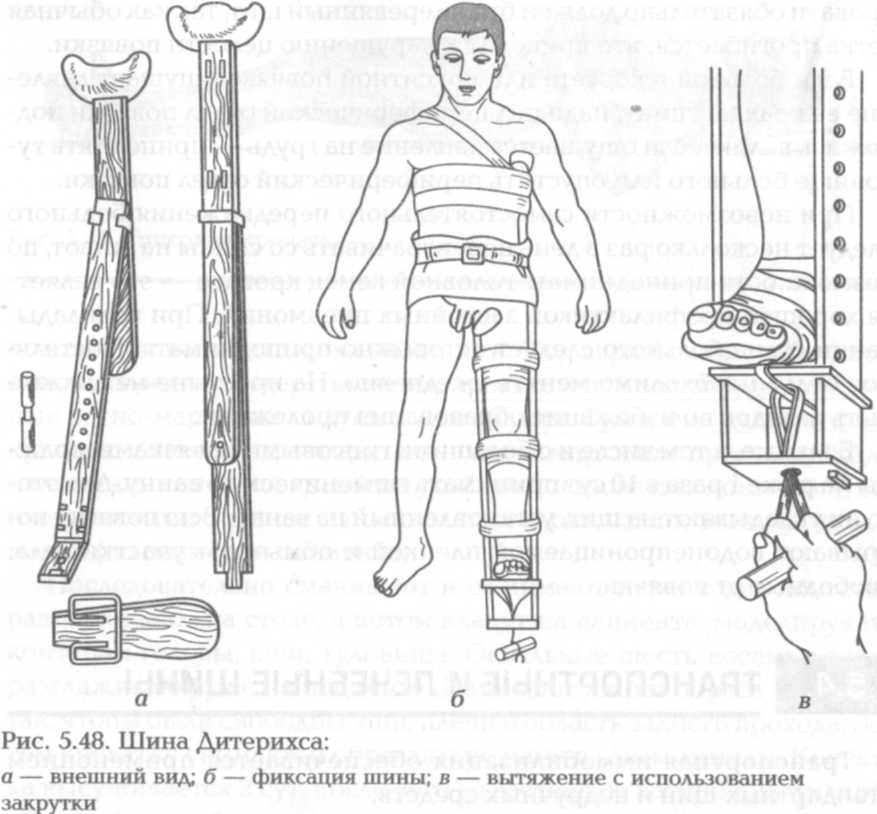

Из дистракционных транспортных шин наибольшее распространение получили шина Дитерихса (рис. 3) и ее модификации. Шина состоит из двух боковых частей (браншей) и фанерной подошвы, фиксируемой к стопе. Обе бранши раздвижные; при наложении шины наружная, более длинная бранша, упирается в подмышечную впадину, внутренняя —в промежность. Обе бранши соединяются П-образно на дистальном конце подвижной дощечкой. Вытяжение конечности осуществляют с помощью шнура-закрутки, прикрепленного к фанерной подошве. Бранши фиксируют к туловищу и между собой специальными ремнями либо марлевыми бинтами, а для длительной транспортировки — гипсовыми бинтами.

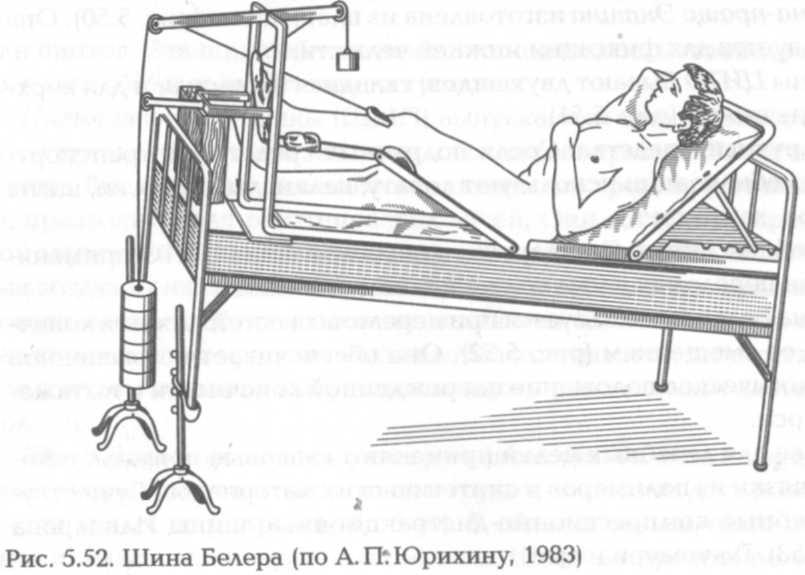

К наиболее распространенным лечебным шинам относятся шина Брауна, шина Белера, шина Шулутко, отводящая шина ЦИТО и др. Шина Брауна для иммобилизации нижней конечности представляет собой подставку из металлических прутьев, выполненную так, что с помощью матерчатых «гамачков» конечность может быть помещена на ней в среднефизиологическом положении. Шина Белера в отличие от предыдущей имеет четыре блока на кронштейнах, с помощью которых можно выбрать направление вытяжения для каждого из сегментов нижней конечности (рис. 4). Основным достоинством этих шин является простота, недостаток заключается в невозможности изменять углы сгибания в тазобедренном и коленном суставах. Этот недостаток устранен в функциональных лечебных шинах для нижней конечности, например в функциональной шине Шулутко, которая позволяет производить движения в коленном суставе (рис. 5).

Стандартная отводящая шина для верхней конечности (шина ЦИТО) предназначена для лечения переломов плечевой кости, а также переломов ключицы. Она представляет собой подставку для руки, приспособленную для вытяжения плеча и обеспечивающую свободу движений в локтевом и лучезапястном суставах, которая прикреплена к полукорсету из проницаемого для рентгеновского излучения материала (рис. 6).

Основное показание к шинированию — повреждения опорно-двигательного аппарата, чаще всего — переломы костей, при которых шинирование позволяет устранить или ограничить подвижность костных отломков, предупреждает дополнительную травму сосудов и нервов в очаге повреждения, способствует предупреждению травматического шока (см.), снижает опасность развития инфекционных осложнений и жировой эмболии (см.). Шинирование — один из ведущих компонентов лечения многих ортопедических заболеваний (артритов, остеомиелита и др.), при которых оно обеспечивает покой и оптимальное положение пораженных костей и суставов. Шинирование используют также с целью иммобилизации при лечении многих повреждений и заболеваний, протекающих с поражением мягких тканей и сосудов (тромбофлебиты, флегмоны и др.).

Шинирование элементов опорно-двигательного аппарата требует соблюдения ряда общих принципов и требований. Основной принцип шинирования состоит в фиксации, помимо поврежденного сегмента конечности, не менее двух смежных суставов, что обеспечивает полноценную иммобилизацию. Перед шинированием пострадавшему вводят обезболивающие лекарственные средства. На области костных выступов (лодыжки, гребни подвздошных костей, надмыщелки плечевой кости и др.), особенно при наложении жестких (металлических или деревянных)шин, во избежание пролежней подкладывают защитные ватно-марлевые прокладки. Кровоостанавливающий жгут накладывают так, чтобы его можно было снять, не нарушая достигнутой иммобилизации. Гибкие шины, напр. проволочные, должны быть хорошо отмоделированы; по возможности их сначала моделируют на здоровой конечности, а затем накладывают на поврежденную. Прикрепляют шину к поврежденной части тела бинтом или специальными ремнями, но не слишком перетягивая конечность. При транспортировке пострадавшего в холодное время года конечность, подвергнутую шинированию, утепляют.

Шинирование отдельных сегментов туловища и конечностей имеет ряд особенностей. Транспортное шинирование головы, шейного отдела позвоночника может быть осуществлено мягкотканной повязкой, например воротником Шанца. При повреждениях других отделов позвоночника и костей таза шинирование производят с помощью специальных носилок с непрогибающимся дном. Пострадавшего укладывают на спину и фиксируют к носилкам марлевым бинтом. Могут быть использованы также подручные средства. Оптимальным средством шинирования в этих случаях является гипсовая кроватка.

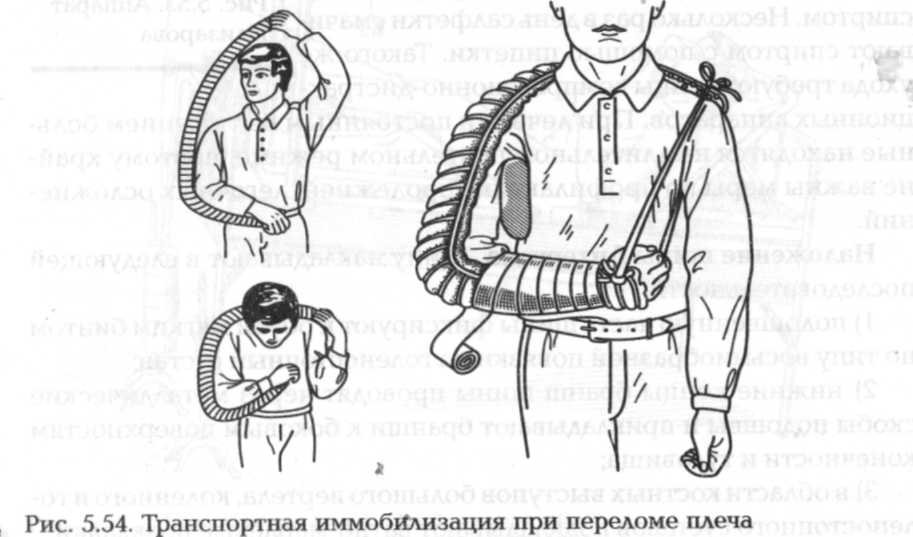

Транспортная иммобилизация верхней конечности при отсутствии стандартных шин может быть осуществлена путем ее прибинтовывания к туловищу или с помощью подручных средств. Из стандартных шин наиболее распространена для этой цели лестничная шина. При переломах плечевой кости эту шину накладывают от медиального края лопатки до пальцев поврежденной конечности. При этом плечо должно быть отведено до 30°, рука — согнута в локтевом суставе до 90°, а кисть — находиться в положении, среднем между пронацией и супинацией.

При переломах предплечья шинирование осуществляют от средней трети плеча до пястно-фаланговых суставов при сгибании в локтевом суставе до 90°. Шинирование лучезапястного сустава производят при его тыльном сгибании. Шину накладывают от локтевого сустава до кончиков пальцев на ладонной стороне предплечья. Для шинирования пальцев кисти им придают полусогнутое положение, для чего вкладывают в руку вату, бинт и т. п., шинирование, как правило, осуществляют с помощью гипсовой шины.

Транспортное шинирование нижней конечности, особенно при переломах бедренной кости, является наиболее успешным при использовании дистракционных шин. При переломах костей голени наилучшие результаты достигаются с помощью лестничной шины, накладываемой от середины бедра. Эти же шины применяются при повреждениях стопы — их накладывают от подколенной ямки до кончиков пальцев при установке голеностопного сустава под прямым углом. Транспортное шинирование конечностей при возможности хорошо осуществляется с помощью гипсовых шин (лонгет) и повязок.

Лечебное шинирование чаще всего производят с помощью гипсовых шинирующих повязок, кроваток. При этом достигается оптимальное моделирование и надежная фиксация поврежденных сегментов опорнодвигательного аппарата. В последние годы для этой цели успешно применяются полимерные материалы— поливик, вспененный полиэтилен, полиуретан и др. Шины, изготовленные из этих материалов, легки, прочны, удобны для обработки. Основным их недостатком является не-гигроскопичность и отсутствие вентиляции.

Медицинские шины, разновидности и использование

Типология шин для переломов

Наиболее часто в лечебных учреждениях используются бандажи, соответствующие определенным стандартам. Существует несколько разновидностей травмотологических приспособлений, которые могу быть использованы при фиксации и лечении переломов.

Медицинские шины используются, как правило, в процессе терапии абрупций костей верхних и нижних конечностей.

В «походных» условиях в качестве бандажа из подручного материала можно использовать любой плоский и твердый предмет подходящих размеров, например дощечку, в школе можно использовать большую классную линейку и тому подобные предметы. Но это лишь временное решение, которое позволит обеспечить транспортировку больного в травматологическое отделение.

Бандажи или фиксирующие аппараты заводского изготовления могут различаться по материалу изготовления, степени жесткости, типу и размеру несущего каркаса.

В качестве универсальных фиксирующих устройств применяются шины-протезы. Они не только обеспечивают надежную фиксацию места повреждения, но и помогают исправлять кости при сращивании. Они справляются не только с повреждениями костных тканей конечностей, но и с переломами ребер, ключицы.

При необходимости обеспечения иммобилизации для транспортировки больного существует несколько вариантов бандажей:

Применение различных видов шин

Приведем примеры использования различных видов медицинских бандажей, от самых простых, к более сложным.

Шина Крамера (проволочный бандаж)

При вероятности возникновения смещения кости друг относительно друга в области повреждения, с успехом применятся данный простейший вид. Надежная фиксация обеспечивается благодаря наличию специальной решетки, изготовленной из тонкой проволоки. Проволочные элементы составляют каркас устройства, а снаружи оно обмотано толстым слоем ткани или марли. Такая модель бандажа не обладает гибкостью, но может иметь различные формы, благодаря которым обеспечивается комфорт для пострадавшего.

Шейный бандаж (воротник)

Еще это устройство называют аппаратом Шанца. Служит она для фиксации позвонков шейного отдела, подвергшихся травмирующему воздействию или смещению в различных плоскостях.

Устройство имеет достаточно мягкую фиксацию, так как шея больного должна сохранять определенную степень свободы и подвижности.

Любопытно, что подобные аппараты достаточно широко используются как ортопедическое средство для лечения не только переломов, но и остеохондроза и других шейных заболеваний.

Шейные бандажи различаются размерами, жесткостью, наличием или отсутствием механизма, позволяющего сгибать и разгибать шею.

Бедренная шина Дитерихса

Как понятно из названия, данное устройство накладывается на нижние конечности. Чаще всего это первый бандаж, накладываемый на месте происшествия.

Наложение шины Дитерихса показано при открытом переломе бедренной кости, коленного сустава, повреждении тазобедренного сустава.

Конструкцию Дитерихса отличает простота изготовления и использования: её элементы изготовлены из дерева, а справиться с устройством сможет любой человек.

Пневматический медицинский бандаж

Представляет собой надувную герметичную камеру, в полость которой помещается и фиксируется поврежденная конечность.

Внутрь нагнетается воздух, конечность быстро, надежно и жестко фиксируется, благодаря этим особенностям пневматическая травматологическая шина широко используется в медицине катастроф и на скорой помощи.

Также устройство успешно применяется ортопедами для терапии и профилактики некоторых патологий опорно-двигательного аппарата.

Стоматологическая область

Медицинские шины применяются не только при лечении повреждений конечностей и рёбер, но и при различных повреждениях в челюстно-лицевой области.

В этой области имеется огромное разнообразие устройств и приспособлений, которые условно можно именовать общим термином.

Самые известные и популярные модели для лечения повреждений челюстной кости, это шина Ванкевича и модель Вайсенфлю. Остановимся подробнее на описании каждой из этих моделей.

Модель Ванкевича служит для решения проблем, вызванных переломом нижней челюсти. Конструктивно она достаточно проста, благодаря чему её стоимость невелика. Такой аппарат может быть использован для фиксации отломков нижней челюсти. Она представляет собой широкую пластину, фиксируемую на нижней челюсти благодаря штифтам, которые крепятся к верхней челюсти. Верхняя часть устройства может иметь различный вид, это зависит от наличия или отсутствия в челюсти зубов.

Особенности модели Вайсенфлю заключаются вопервых в том, что она позволяет фиксировать лишь передние зубы, устанавливается не на всю челюсть, а только на её переднюю часть. Конечно это съёмное устройство, также как и предыдущее, снабжено штифтами. Во-вторых, модель челюстного бандажа, разработанная Вайсенфлю, применяется на челюстях, имеющих не поврежденные зубы, зубные протезы или коронки.

Зубные фиксирующие аппараты – отдельный вид

В современной стоматологии широкое применение нашли съемные протезные шины. Они фиксируются на нужном участке, прижимая каждый зуб, направляя его в нужную сторону и с нужным усилием. Однако самым распространенным вариантом в ортодонтии является пластиковая накладка, которая фиксирует проблемный участок.

ТРАНСПОРТНЫЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ШИНЫ

Транспортная иммобилизация обеспечивается применением стандартных шин и подручных средств.

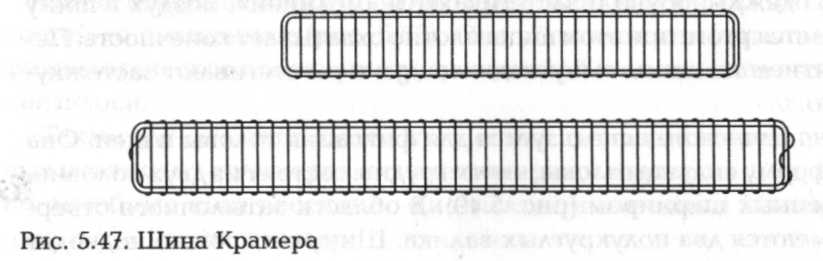

Стандартные шины. Шины Крамера (лестничные) бывают двух размеров (110 х 10 см и 60 х 10 см (рис. 5.47). Они обладают большой прочностью, малой массой, гибкостью, что позволяет придавать им любую форму.

или бинтов. Эта шина обеспечивает неподвижность тазобедренного, коленного и голеностопного суставов.

Пневматические шины (ШМП) выпускаются трех типов: для кисти и предплечья, стопы и голени и коленного сустава. Такие шины легкие, быстро накладываются и минимально травмируют пациента, прозрачные для рентгеновских лучей. Они состоят из прозрачной двухслойной камеры, застежки-молнии и клапана для нагнетания воздуха, снабженного трубкой. Шины свободно накладываются поверх одежды, обуви и застегиваются «молнией». Воздух в шину нагнетается ртом: при этом шина плотно охватывает конечность. Перед снятием из шины выпускают воздух и расстегивают застежку-молнию.

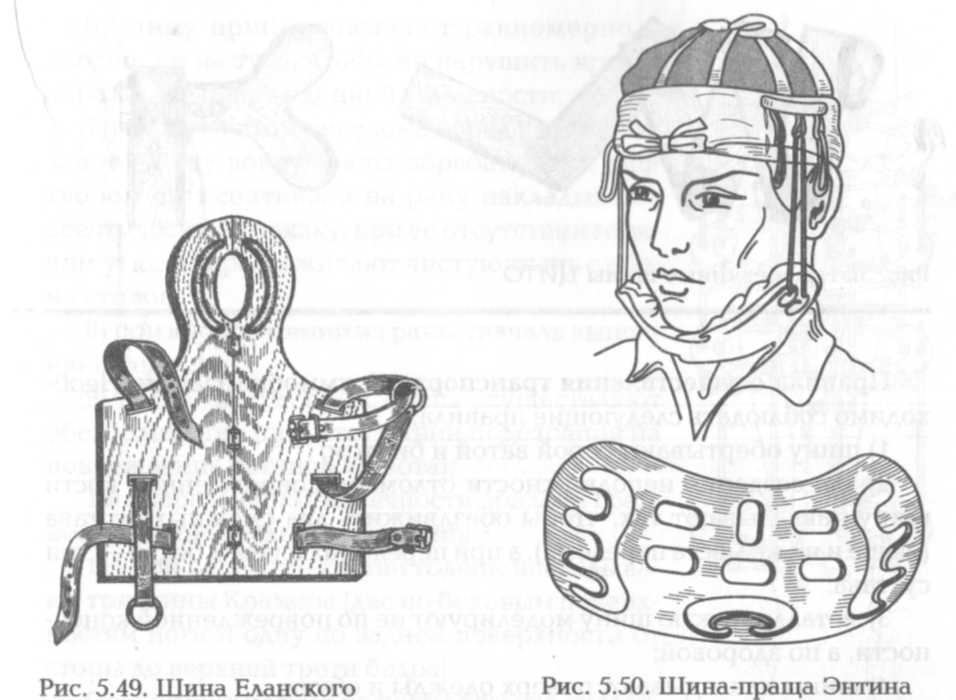

Шина Еланского используется для фиксации головы и шеи. Она имеет форму силуэта головы, шеи и груди и состоит из двух половин, соединенных шарниром (рис. 5.49). В области затылочного отверстия имеются два полукруглых валика. Шину осторожно подводят под голову, шею и спину пациента и фиксируют ремнями, голову прибинтовывают к шине.

Шина-праща Энтина изготовлена из пластмассы (рис. 5.50). Она используется для фиксации нижней челюсти.

Шины ЦИТО бывают двух видов: складная фанерная и для верхней конечности (рис. 5.51).

Подручные средства. Среди подручных средств для транспортной иммобилизации используют лопату, палки, лыжи, доски, щиты из досок, картон и т.д.

Шина Белера используется при переломах костей нижних конечностей со смещением (рис. 5.52). Она обеспечивает возвышенное физиологическое положение поврежденной конечности и вытяжение по оси.

Правила осуществления транспортной иммобилизации. Необходимо соблюдать следующие правила:

1. шину обертывают серой ватой и бинтом;

2. для создания неподвижности отломков поврежденной кости шину накладывают так, чтобы обездвижить два смежных сустава (выше и ниже места перелома), а при переломах плеча и бедра — три сустава;

3. металлическую шину моделируют не по поврежденной конечности, а по здоровой;

4. шины накладывают поверх одежды и обуви;

5. между шиной и костными выступами вкладывают мягкую подстилку (из ваты, соломы, травы и т.д.);

6. шину прибинтовывают равномерно и плотно, но не туго, чтобы не нарушить кровообращение поврежденной конечности;

7. при открытом переломе перед иммобилизацией кожу вокруг раны обрабатывают раствором антисептика, а на рану накладывают асептическую повязку; при ее отсутствии горячим утюгом проглаживают чистую ткань с обеих сторон;

8. при кровотечении из раны сначала выполняют гемостаз;

9. перед наложением шины осуществляют обезболивание (при отсутствии подозрения на повреждение органов живота);

10. поврежденной конечности придают среднефизиологическое положение;

11. при переломе костей голени накладывают три шины Крамера (две по боковым поверхностям ноги и одну по задней поверхности от стопы до верхней трети бедра).

Особенности ухода за пациентом на скелетном вытяжении. При лечении скелетным вытяжением необходимо строго соблюдать асептику для профилактики инфицирования места введения спицы. Салфетки вокруг спицы регулярно меняют; при их смене спицу протирают спиртом. Несколько раз в день салфетки смачивают спиртом с помощью пипетки. Такого же ухода требуют спицы компрессионно-дистракционных аппаратов. При лечении постоянным вытяжением больные находятся на длительном постельном режиме, поэтому крайне важны меры по профилактике пролежней, легочных осложнений.

Наложение шины Дитерихса. Шину накладывают в следующей последовательности:

1)

2) нижние концы бранш шины проводят через металлические скобы подошвы и прикладывают бранши к боковым поверхностям конечности и туловища;

3) в области костных выступов большого вертела, коленного и голеностопного суставов подкладывают ватно-марлевые подкладки;

4) для лучшей иммобилизации конечности по ее задней поверхности укладывают шину Крамера протяженностью от стопы до ягодичной области с толстыми подкладками в области подколенной ямки и ахиллового сухожилия;

5) боковые бранши шины Дитерихса и шину Крамера прикрепляют ремнями или косынками к конечности и туловищу;

6) концы шнурков закрутки продевают через отверстие откидной планки по обе стороны палочки-закрутки;

7) помощник, взявшись руками за стопу, вытягивает ногу пострадавшего до тех пор, пока верхние концы шины не упрутся в подмышечную область и промежность;

8) в этом положении шнурки закрутки завязываются на палочке-закрутке;

9) после вытяжения шину фиксируют циркулярными турами мягкого бинта (ползучая повязка).

Техника наложения транспортной шины Крамера. Повреждения плеча. Для транспортной иммобилизации при повреждениях плеча целесообразно пользоваться шиной Крамера протяженностью от лопатки здоровой стороны до пальцев больной руки (рис. 5.54). Шину предварительно обкладывают ватой и фиксируют бинтом, моделируют на себе или по здоровой конечности пациента, если позволяет его состояние.

Поврежденной руке придается среднефизиологическое положение, т. е. в локтевом суставе сгибают на 90°, ладонь обращена к жи

воту, плечо отведено от туловища на 30 — 50°, кисть в положении легкого тыльного сгибания в лучезапястном суставе, пальцы полусогнуты. В подмышечную впадину поврежденной стороны и ладонь вкладывают ватно-марлевые валики.

Медицинский работник, взяв шину за один конец, заводит ее за свою спину. Другой рукой он берет второй конец шины и располагает ее по поврежденной конечности и выполняет сгибание в локтевом и плечевом суставах. После этого он снимает шину с себя, подправляет и накладывает ее на пациента. Концы шины фиксируют двумя бинтовыми тесемками длиной по 50 — 70 см. От пальцев до подмышечной впадины шина фиксируется ползучей повязкой, которая дальше переходит в колосовидную. После этого на поврежденную руку накладывают косыночную повязку.

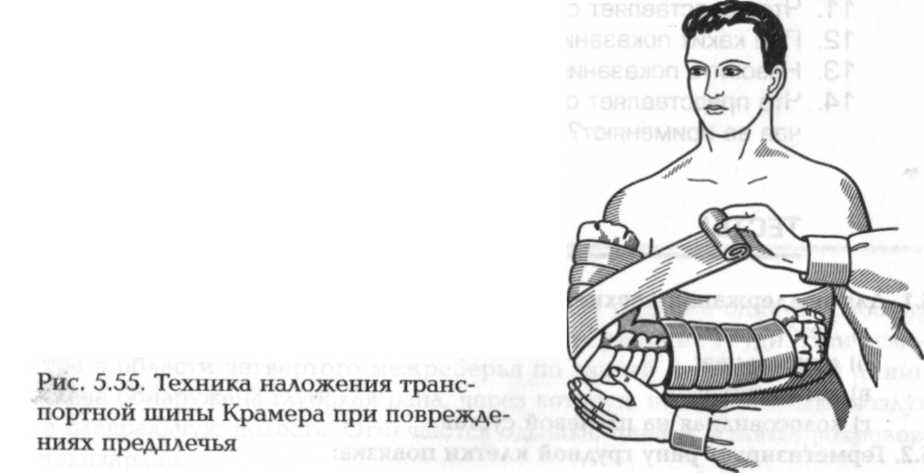

Повреждения предплечья. Лестничную шину Крамера изгибают под утлом 90° так, чтобы один ее конец соответствовал длине предплечья и кисти до основания пальцев, а другой до верхней трети плеча (рис. 5.55). Руку, согнутую в локтевом суставе под прямым углом, укладывают на шину, в ладонь вкладывают ватно-марлевый валик; ладонь обращена к животу. Шину прибинтовывают, руку подвешивают на косынку.

Повреждения голени. Шиной Крамера достигается вполне удовлетворительная иммобилизация. Для иммобилизации голени используют три шины Крамера. Сначала их моделируют по контурам голени. Одну из них накладывают по задней поверхности голени и бедра от кончиков пальцев стопы до верхней трети бедра, две другие — по боковым поверхностям голени и бедра. Нижние концы этих шин нужно согнуть так, чтобы они охватывали стопу в виде стремени для фиксации голеностопного сустава. Между шинами и костными выступами вкладываются ватно-марлевые подкладки. Шины фиксируют к конечности ползучей повязкой.

Транспортная иммобилизация при повреждениях стопы. После моделирования накладывают две шины Крамера. Предварительно внутреннюю поверхность шин выстилают ватно-марлевыми подкладками. Одну из шин накладывают от кончиков пальцев по подошвенной поверхности стопы, а затем, согнув под прямым утлом, вдоль задней поверхности до верхней трети голени. Вторую шину, изогнутую в форме буквы «Г», накладывают вдоль наружной поверхности голени с таким расчетом, чтобы она охватила подошвенную поверхность стопы наподобие стремени. Шины фиксируют ползучей повязкой. После рентгенологического исследования пострадавших возвращают в кабинет врача, а затем переходят в гипсовальную, где им выполняют необходимые манипуляции и накладывают гипсовые повязки.

1. Дайте определение десмургии.

2. Что представляют собой повязка, перевязочный материал, перевязка?

3. Какие вам известны цели наложения повязок?

4. Какие существуют виды повязок по назначению?

5. Какие задачи выполняет иммобилизация?

6. Опишите правила бинтования.

7. Какова техника наложения различных повязок на голову?

8. Охарактеризуйте технику наложения повязок на грудь.

9. Какие основные виды транспортных и лечебных шин существуют в здравоохранении?

10. Назовите правила наложения транспортных шин.

11.Что представляет собой ППИ? Каково его предназначение?

12. При каких показаниях применяют сетчато-трубчатые бинты?

13. Назовите показания к применению суспензория.

14. Что представляет собой окклюзионная повязка? В каком случае ее применяют?

5.1. Для поддержания верхней конечности применяется повязка:

г) колосовидная на плечевой сустав.

5.2. Герметизирует рану грудной клетки повязка:

5.3. На промежность накладывают повязку:

5.4. К твердым относится повязка:

5.5. При переломе ключицы накладывают повязку:

б) черепашью расходящуюся;

в) спиральную с перегибами;

5.6. При растяжении связок голеностопного сустава следует наложить

повязку:

5.7. На затылок накладывается повязка:

5.8. К твердым относится повязка:

5.1. Во время ремонтных работ в подвале роддома один из рабочих упал на металлическую арматуру и получил ранение груди. При осмотре в области четвертого межреберья по задней подмышечной линии слева обнаружена глубокая рана, через которую на вдохе входит воздух в плевральную полость. Отмечаются одышка, цианоз кожных покровов, тахикардия.

1. Поставьте предположительный диагноз.

2. Какие действия должны входить в неотложную помощь.

5.2. Во время гололеда по пути с работы мужчина, упал на правую руку. Его беспокоят сильная боль в правом плече, хруст при перемене положения руки. Функция руки нарушена.

1. Поставьте предположительный диагноз.

2. Какие действия должны входить в неотложную помощь?

5.3. После дорожно-транспортного происшествия у пострадавшего на волосистой части головы имеются множественные раны с обильным венозным кровотечением.

1. Поставьте предположительный диагноз.

2. Какие действия должны входить в неотложную помощь?

5.4. Хирург сделал операцию по поводу воспалительного процесса в области локтевого сустава и дал указание медицинской сестре наложить повязку с гипертоническим раствором натрия хлорида.

1. Какую повязку следует наложить в данной ситуации?

2. В каком порядке выполняют манипуляцию?

5.5. Кормящая женщина через 7 сут после родов стала отмечать боли в правой молочной железе, ухудшение общего состояния, головную боль, повышение температуры тела до 37,5 °С. Хирург после осмотра пациентки

рекомендовал медицинской сестре наложить повязку.

1. Поставьте предположительный диагноз.

2. Какую повязку предпочтительнее наложить?

5.6. Во время заточки детали на наждаке рабочему в глаз попало инородное тело. Его беспокоят сильная боль в глазу, резь, слезотечение. Острота зрения резко снизилась.