Функционально стилевая дифференциация литературного языка

Вопрос 1. Функционально-стилевая дифференциация литературного языка

Изучая данную тему, необходимо акцентировать внимание на

Изучив данную тему, Вы

будете знать:

— основные функциональные стили русского литературного языка;

— разнообразную с точки зрения смысла и экспрессивности

лексику и фразеологию разговорного, научного, официально-

делового, публицистического стилей русского литературного языка и

языка художественной литературы;

— особенности грамматических конструкций разговорного, научного,

официально-делового, публицистического стилей русского

литературного языка и языка художественной литературы;

уметь:

— создавать тексты различных стилей;

— анализировать тексты различных стилей с точки зрения уместности и

эффективности использования тех или иных языковых средств;

— редактировать тексты различных стилей;

следующих понятиях:

— научный стиль русского литературного языка;

— официально-деловой стиль русского литературного языка;

— публицистический стиль русского литературного языка;

— язык художественной литературы.

Вопросы темы:

1. Функционально-стилевая дифференциация литературного языка.

3. Официально-деловой стиль.

4. Публицистический стиль.

5. Язык художественной литературы.

6. Разговорная речь.

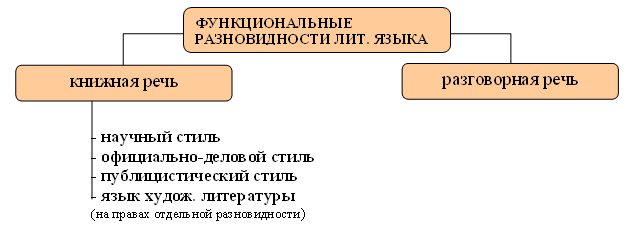

Литературный язык выполняет разные коммуникативные задачи, используется в разных коммуникативных условиях, обслуживает разные области человеческой деятельности. Каждая область человеческой деятельности, согласно тем коммуникативным задачам, которые ставятся в ней, предъявляет к языку свои требования. В связи с этими требованиями в литературном языке складываются группы языковых средств с внутренней системной организацией — функциональные разновидности (обычно именуемые стилями). Термины функциональная разновидность и функциональный стиль в лингвистике чётко не разграничены. Тем не менее, считается, что функциональная разновидность — общее понятие, под которым понимается и функционально-стилевая сфера литературного языка и функциональный стиль. В настоящем пособии термином функциональная разновидность будет обозначаться глобальное деление русского литературного языка на две функционально-стилевые сферы: книжную речь и разговорную речь.Основания для выделения книжной и разговорной речи следующие:

— основная ситуация речевого общения: официальные или неофициальные отношения участников коммуникации;

— характер коммуникации между участниками речевого общения (массовая, групповая коммуникация или межличностная коммуникация).

Книжная речь совершается в условиях официального общения массовой или групповой коммуникации, разговорная речь — в условиях неофициального общения и межличностной коммуникации. Форма реализации книжной речи — преимущественно письменная, форма реализации разговорной речи — устная.

Определение функциональный подчёркивает, что стили литературного языка выделяются на основе той функции (роли), которую выполняет язык в той или иной сфере общественной деятельности, например, основная функция языка науки, образования — изложение информации научного характера (функция сообщения). Итак,функциональный стиль — это вариант литературного языка, обусловленный различными социальнозначимыми сферами общения.

Книжная речь наиболее дифференцирована в функционально-стилевом отношении. Здесь выделяются научный, официально-деловой, публицистический стили и язык художественный литературы. Статус языка художественной литературы вызывает споры. Некоторые учёные считают его функциональным стилем (Р.А. Будагов, М.Н. Кожина и др.), другие видят в нём особое явление, отмечая, что он соотносится со всем национальным языком, включая территориальные и социальные диалекты (например, Д.Н. Шмелёв). Книжные стили, как было отмечено, существуют в письменной форме, в печатных текстах.

Особое место среди функциональных разновидностей занимает разговорная речь (работы Е.А. Земской, О.А. Лаптевой, О.Б. Сиротининой).Дело в том, чторазговорная речь по сравнению с другими функциональными разновидностями имеет весьма существенные особенности. Если язык художественной литературы и функциональные стили литературного языка строятся на основе зафиксированных в словарях и грамматиках правил языка, то особенности разговорной речи нигде не фиксируются: разговорная речь существует в устной форме. Поэтому разговорная речь противопоставляется как некодифицированная всем другим кодифицированным (понятие «кодификация» – см. на стр. 10) функциональным разновидностям языка, и называть разговорную речь стилем не совсем корректно.

Каждая из пяти разновидностей имеет ряд функциональных и языковых характеристик. Рассмотрим эти характеристики.

Функционально-стилевая дифференциация литературного языка

Понятие стиля существует не только в филологии, но и за её пределами. В самом общем виде стиль понимается как характерная отличительная особенность той или иной деятельности или её результата. Стиль присутствует во всех видах искусства (стиль в живописи, в архитектуре, стиль исполнения музыкального произведения и т.п.); мы говорим о стиле работы, стиле руководства, стиле поведения, стиле жизни; мы обращаем внимание на стиль одежды; мы различаем стили плавания (кроль, брасс и т.п.), стили бега на лыжах (классический и коньковый) и т.д. При всей широте применения понятия «стиль» оно ограничено областью деятельности человека. Нас, конечно, интересует стиль как категория стилистики. Тем более что по происхождению слово «стиль» связано с языком, письмом: греческое stylos, латинское stilus – стержень для письма на дощечках, покрытых воском. Один конец стержня был острым (им писали), другой – закруглённым (им разравнивали написанное, чтобы писать снова). Ещё в древности название орудия письма было перенесено на написанное («у него хороший стиль, плохой стиль, многословный стиль» и т.п.) и стало обозначать особенность, манеру словесного выражения. В России термин «стиль» появился в XVII – начале XVIII в. Его появление отражало потребности развивающейся филологической науки.

Литературный язык призван обслуживать общественные потребности нации в основных сферах человеческой деятельности (в науке, культуре, политике, праве), обеспечивать точное и исчерпывающее выражение всей совокупности идей и понятий современности. Это неизбежно приводит к дифференциации литературного языка на известные варианты, разновидности, или (если брать традиционный термин) стили. В ходе своего исторического развития литературный язык обретает сложную, разветвлённую систему функциональных разновидностей.

Стиль – это общественно осознанная и функционально обусловленная, внутренне объединённая совокупность приёмов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного народа [В.В. Виноградов].

Стиль – «разновидность языка, закреплённая в данном обществе традицией за одной из наиболее общих сфер социальной жизни и частично отличающаяся от других разновидностей того же языка по всем основным параметрам – лексикой, грамматикой, фонетикой» [Языкознание: Энциклопедия/Гл. ред. В.Н. Ярцева, М. 1998].

Стиль – это исторически сложившаяся разновидность употребления языка, отличающаяся от других подобных разновидностей особенностями состава языковых единиц и особенностями их организации в единое смысловое и композиционное целое (текст) [Горшков А.И. Русская стилистика: Учебное пособие. М, 2001. – С. 35]

Стиль – исторически сложившаяся в определённое время в конкретном обществе разновидность литературного языка, которая представляет собой относительно замкнутую систему языковых средств, постоянно и осознанно использующихся в различных сферах человеческой деятельности [Русский язык и культура речи: Учебник/Под ред. В.Д. Черняк. СПб: САГА; М.: ФОРУМ, 2004. – С. 278]

В современных представлениях о функционально-стилевой дифференциации литературного языка выделяются пять функциональных стилей: научный, официально-деловой, публицистический, художественный, разговорный. Стили, по мнению О.Д. Митрофановой, «различаются не столько наличием специфических элементов, сколько специфическим распределением одних и тех же элементов». Стили находятся в тесном взаимодействии и даже в смешении; между стилями не существует непроходимых границ, они не представляют каких-то совершенно замкнутых систем. Они отчасти противопоставлены, но в значительно бо́льшей степени сопоставлены (В.В. Виноградов).

Вопрос 1. Функционально-стилевая дифференциация литературного языка

Литературный язык выполняет разные коммуникативные задачи, используется в разных коммуникативных условиях, обслуживает разные области человеческой деятельности. Каждая область человеческой деятельности, согласно тем коммуникативным задачам, которые ставятся в ней, предъявляет к языку свои требования. В связи с этими требованиями в литературном языке складываются группы языковых средств с внутренней системной организацией —функциональные разновидности (обычно именуемые стилями). Термины функциональная разновидность и функциональный стиль в лингвистике чётко не разграничены. Тем не менее, считается, что функциональная разновидность — общее понятие, под которым понимается и функционально-стилевая сфера литературного языка и функциональный стиль. В настоящем пособии термином функциональная разновидность будет обозначаться глобальное деление русского литературного языка на две функционально-стилевые сферы: книжную речь и разговорную речь.Основания для выделения книжной и разговорной речи следующие:

— основная ситуация речевого общения: официальные или неофициальные отношения участников коммуникации;

— характер коммуникации между участниками речевого общения (массовая, групповая коммуникация или межличностная коммуникация).

Книжная речь совершается в условиях официального общения массовой или групповой коммуникации, разговорная речь — в условиях неофициального общения и межличностной коммуникации. Форма реализации книжной речи — преимущественно письменная, форма реализации разговорной речи — устная.

Определение функциональный подчёркивает, что стили литературного языка выделяются на основе той функции (роли), которую выполняет язык в той или иной сфере общественной деятельности, например, основная функция языка науки, образования — изложение информации научного характера (функция сообщения). Итак,функциональный стиль — это вариант литературного языка, обусловленный различными социально значимыми сферами общения.

Книжная речь наиболее дифференцирована в функционально-стилевом отношении. Здесь выделяются научный, официально-деловой, публицистический стили и язык художественный литературы. Статус языка художественной литературы вызывает споры. Некоторые учёные считают его функциональным стилем (Р.А. Будагов, М.Н. Кожина и др.), другие видят в нём особое явление, отмечая, что он соотносится со всем национальным языком, включая территориальные и социальные диалекты (например, Д.Н. Шмелёв). Книжные стили, как было отмечено, существуют в письменной форме, в печатных текстах.

Особое место среди функциональных разновидностей занимает разговорная речь (работы Е.А. Земской, О.А. Лаптевой, О.Б. Сиротининой).Дело в том, чторазговорная речь по сравнению с другими функциональными разновидностями имеет весьма существенные особенности. Если язык художественной литературы и функциональные стили литературного языка строятся на основе зафиксированных в словарях и грамматиках правил языка, то особенности разговорной речи нигде не фиксируются: разговорная речь существует в устной форме. Поэтому разговорная речь противопоставляется как некодифицированная всем другим кодифицированным (понятие «кодификация» – см. на стр. 10) функциональным разновидностям языка, и называть разговорную речь стилем не совсем корректно.

Каждая из пяти разновидностей имеет ряд функциональных и языковых характеристик. Рассмотрим эти характеристики.

Вопрос 2. Научный стиль

Научный стиль – это стиль, который обслуживает сферу науки и образования. Функциональное назначение научного стиля состоит в том, чтобы обеспечить адекватную передачу научной информации, аргументированное изложение современного знания. В соответствии со своим функциональным назначением научный стиль организует и мобилизует лексико-фразеологические и грамматические средства литературного языка, вырабатывает специфические способы обозначения понятий, формулирования мысли.

1.2.Функционально-стилистическая дифференциация современного русского литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей

Литературный язык отличается от других проявлений национального языка своим стилистическим богатством, позволяющим использовать его в официальном и неофициальном общении, в сфере науки, делопроизводства и законотворчества, в средствах массовой информации, в искусстве и повседневной жизни. Соответственно, разнообразное применение литературного языка приводит к появлению в нем функционально-стилевой дифференциации.

Одним из направлений современной стилистики является функциональная стилистика, в которой центральной категорией оказывается функциональный стиль. Академик В.В. Виноградов дает такое определение функционального стиля:

Стиль — это общественно осознанная, функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного народа [24, с. 73].

Наиболее раннее, традиционное и вместе с тем самое широкое понимание стиля связано с различиями книжно-письменной и устно-разговорной речи. Понятия «письменный» и «устный» относятся к явлениям формы языкового общения, «книжный» и «разговорный» — к явлениям стиля. Вместе с тем единицы языка, преимущественно используемые в книжно-письменной сфере и образующиеся в ней, несут обычно для говорящих на этом языке стилевую окраску, которая именуется книжной; тот же параллелизм наблюдается между средствами устной речи и разговорной. В связи с этим нередко говорят о книжном стиле и разговорном.

В современных представлениях о функционально-стилевой дифференциации функциональный стиль понимается как подсистема литературного языка, которая определяется условиями и целями общения в какой-либо сфере общественной деятельности и обладает определенной совокупностью стилистически значимых языковых средств. Термин функциональный стиль подчеркивает, что разновидности литературного языка выделяются на основе той функции (роли), которую выполняет язык в каждом конкретном случае.

В качестве ведущих функциональных стилей выделяются:

Дискуссионным является выделение художественного стиля. Основания выделения функциональных стилей имеют двоякий характер: собственно лингвистический и экстралингвистический. Природа языка двуедина, поскольку язык — явление общественное, постольку он, будучи средством общения, в то же время и средство формирования и выражения мысли, постольку он функционирующая система. В процессе функционирования языковые единицы, постоянно используемые в той или иной сфере общения, приобретают определенные стилевые окраски. С другой стороны, отбор в данной сфере общения именно тех, а не иных единиц подчинен принципу коммуникативной целесообразности: из системы языка отбираются те языковые единицы, которые способны по своей природе наилучшим образом обслужить общение в данной конкретной сфере.

Большинство лингвистов полагают, что основой классификации функциональных стилей следует считать экстралингвистический принцип [53, 37].

Функциональные стили представляют собой основные, наиболее крупные речевые разновидности. Каждый стиль подразделяется на подстили. Это определяется разнообразием содержания речи и ее различной коммуникативной направленностью, т.е. целями общения. Так, научный стиль подразделяется на собственно научный и научно-технический подстили; официально-деловой — на собственно законодательный и канцелярский подстили; публицистический — на политико-агитационный, собственно публицистический, газетный, ораторскую речь и т.д.

Каждый функциональный стиль представлен рядом жанровых разновидностей.

В то же время в каждом стиле все его конкретные речевые характеристики (распределение частей речи, падежных форм существительных, временных форм глагола, типов предложения, их объема и т.п.), лексика (использование терминов, профессионализмов, канцеляризмов, сниженных слов, абстрактной и конкретной лексики), принципы построения текста подчиняются организующей речь в данном стиле доминанте [35, с. 87].

Доминанта делового стиля — предельная точность, однозначность. Это влечет за собой его громоздкость, запрет замещения имен местоимениями, длинные предложения с массой уточняющих оборотов, использование специальных терминов и стандартизированного построения речи, вплоть до употребления бланков, подлежащих заполнению.

Доминантой научного стиля является понятийная точность (поскольку используется системно организованная в каждой области научного знания терминология), подчеркнутая логичность речи. Точность научного стиля меньше связана с точным соответствием конкретной действительности; она более абстрактна, чем точность делового стиля.

Доминанта публицистического стиля — социальная оценочность. Это и отбор фактов, и использование слов с оценочной коннотацией, и газетные «ярлыки», и экспрессивный синтаксис.

Доминанта разговорного стиля, особенно разговорной речи, бытующей в устной форме неофициального персонального общения, — сведение до минимума заботы о форме выражения мыслей. Отсюда фонетическая нечеткость, лексическая неточность, широкое использование местоимений, эллиптические синтаксические конструкции и др. В лингвистической литературе дискуссионным остается вопрос о правомерном выделении художественного стиля среди других функциональных стилей. Этот вопрос часто формулируется в другой форме: о месте «языка художественной литературы» среди функциональных стилей современного русского языка. Ряд известных ученых не выделяют среди функциональных стилей художественный, мотивируя это тем, что язык художественной литературы вбирает в себя прочие функциональные стили, не имеет специфических языковых примет, выполняет особую, эстетическую функцию.

Другие лингвисты к функциональным стилям относят и художественный. Их аргументы состоят в том, что, занимая особое положение в системе стилей современного языка, художественная речь оказывается тем не менее одной из них. Несмотря на кажущуюся многостильность, художественная речь использует лишь отдельные черты и элементы других стилей, которые к тому же используются в эстетической функции, а не в той, какую они выполняют в стилях, откуда заимствуются. Мы уже говорили, что каждый функциональный стиль образуется на конкретной экстралингвистической основе. С этой точки зрения художественная речь, обслуживающая особую, эстетическую, сферу общения, представляет собой функциональный стиль. Соответственно, можно говорить о доминанте художественного стиля — это образность и эстетическая значимость каждого его элемента. Отсюда — большое количество тропов, стремление к «свежести» образа, использование специальных, только для этого стиля характерных выразительных средств речи — ритма, рифмы, гармонической организации речи.

Отдельное высказывание или целое значительное произведение может представлять функциональный стиль не обязательно в его чистом, целостном виде, но как своего рода многослойное стилистическое явление, как результат взаимодействия стилей.

При описании ведущих функциональных стилей в систему каждого из них включаются языковые средства, которые могут быть использованы в произведениях, представляющих тот или иной функциональный стиль.

В каждом стиле можно выделить стилистически окрашенные единицы, употребляющиеся преимущественно в данном стиле (это касается прежде всего единиц лексического уровня): в разговорном стиле — разговорная и просторечная лексика и фразеология, в научном — научная терминология, в публицистическом — общественно-политическая лексика. В процессе функционирования в соответствии с коммуникативной задачей происходит отбор языковых средств и их своеобразная организация, благодаря которой эти единицы оказываются взаимосвязанными по функциональному значению. В результате создается стиль с разнообразным составом языковых средств, но единый по семантико-функциональной окраске и значению, складывается функционально-стилистическая система.

В зависимости от целей и задач общения, содержания и речевой ситуации в функциональном стиле активизируются определенные языковые единицы в определенном семантическом значении. За счет этого достигается общая функционально-стилистическая окрашенность.

Распределение языковых средств по стилям не ведет тем не менее к распаду литературного языка, поскольку всегда остается единая общелитературная основа нейтральных языковых средств и среди специфичных оказывается немало таких, которые свойственны не только одному стилю.

Стилистически нейтральные средства в системе языка — это такие языковые единицы, которые могут использоваться в различных сферах и условиях общения, не привнося в высказывание особого стилистического признака, т.е. это средства, стилистически не окрашенные. Именно на фоне этих стилистически нейтральных языковых единиц выделяются средства стилистически окрашенные.

Нейтральные языковые единицы характеризуются тем, что они уместны в любой речи. Они не имеют тех красок, тех стилистических смыслов, которые свойственны книжному и разговорному стилю. Ни один текст (письменный, устный) нельзя создать средствами только одних окрашенных единиц. В любом тексте большинство слов и синтаксических конструкций — нейтрального стиля. Окрашенные единицы вводятся в среду нейтральных единиц — и тогда мы воспринимаем весь текст как книжный или как разговорный по стилю.

А.А. Реформатский писал: «. Ломоносовская “теория трех штилей” заключает в себе очень важное теоретическое зерно: стили речи соотносительны, и любой стиль прежде всего соотнесен с нейтральным, нулевым; прочие стили расходятся от этого нейтрального в противоположные стороны: одни с “коэффициентом” плюс как “высокие”, другие с “коэффициентом” минус как “низкие” [84, с. 148]. Охарактеризуйте каждое из определений понятия «современный русский литературный язык».

Назовите основные признаки литературного языка. Почему литературный язык требует специального внимания со стороны общества? В чем оно выражается?

Почему в лингвистике неоднозначно определяются хронологические рамки современного языка? Каковы основные особенности русского языка советского периода? Обозначьте тенденции развития русского языка конца XX — начала XXI вв.

Назовите и охарактеризуйте формы существования языка.

Как вы определите языковую норму и варианты норм? Перечислите типы языковых норм.

Что такое функциональные стили и чем обусловлено их наличие?

Назовите основные функциональные стили и сравните их доминанты.

Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. В.И. Максимова. — М., 2002. ‘

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Катаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: Учеб. пос. — Ростов-на-Дону, 2001.

Гольдин В.В., Сиротинина О.Б., Ягубова М.А Русский язык и культура речи: Учебник. — М., 2002.

Современный русский язык: Учебник / Под ред. Л.И. Новикова. — СПб., 2001. “ •

Современный русский язык: Теория и практика языковых единиц: Учебник / Под ред. Е.И. Дибровой. — М., 2002.

Горбачевич КС. Нормы современного русского литературного языка. —

Караулов Ю.Н. Язык и личность. — М., 1989.

Кожина М.Н. Стилистика русского языка. — М., 1977.

Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. — М., 1994.

Русский язык конца XX столетия (1985 — 1995). — М., 1996.

Функционально-стилистическая дифференциация современного русского литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей

Литературный язык отличается от других проявлений национального языка своим стилистическим богатством, позволяющим использовать его в официальном и неофициальном общении, в сфере науки, делопроизводства и законотворчества, в средствах массовой информации, в искусстве и повседневной жизни. Соответственно, разнообразное применение литературного языка приводит к появлению в нем функционально-стилевой дифференциации.

Одним из направлений современной стилистики является функциональная стилистика, в которой центральной категорией оказывается функциональный стиль. Академик В.В. Виноградов дает такое определение функционального стиля:

Стиль — это общественно осознанная, функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного народа [24, с. 73].

Наиболее раннее, традиционное и вместе с тем самое широкое понимание стиля связано с различиями книжно-письменной и устно-разговорной речи. Понятия «письменный» и «устный» относятся к явлениям формы языкового общения, «книжный» и «разговорный» — к явлениям стиля. Вместе с тем единицы языка, преимущественно используемые в книжно-письменной сфере и образующиеся в ней, несут обычно для говорящих на этом языке стилевую окраску, которая именуется книжной; тот же параллелизм наблюдается между средствами устной речи и разговорной. В связи с этим нередко говорят о книжном стиле и разговорном.

В современных представлениях о функционально-стилевой дифференциации функциональный стиль понимается как подсистема литературного языка, которая определяется условиями и целями общения в какой-либо сфере общественной деятельности и обладает определенной совокупностью стилистически значимых языковых средств. Термин функциональный стиль подчеркивает, что разновидности литературного языка выделяются на основе той функции (роли), которую выполняет язык в каждом конкретном случае.

В качестве ведущих функциональных стилей выделяются:

Дискуссионным является выделение художественного стиля. Основания выделения функциональных стилей имеют двоякий характер: собственно лингвистический и экстралингвистический. Природа языка двуедина, поскольку язык — явление общественное, постольку он, будучи средством общения, в то же время и средство формирования и выражения мысли, постольку он функционирующая система. В процессе функционирования языковые единицы, постоянно используемые в той или иной сфере общения, приобретают определенные стилевые окраски. С другой стороны, отбор в данной сфере общения именно тех, а не иных единиц подчинен принципу коммуникативной целесообразности: из системы языка отбираются те языковые единицы, которые способны по своей природе наилучшим образом обслужить общение в данной конкретной сфере.

Большинство лингвистов полагают, что основой классификации функциональных стилей следует считать экстралингвистический принцип [53, 37].

Функциональные стили представляют собой основные, наиболее крупные речевые разновидности. Каждый стиль подразделяется на подстили. Это определяется разнообразием содержания речи и ее различной коммуникативной направленностью, т.е. целями общения. Так, научный стиль подразделяется на собственно научный и научно-технический подстили; официально-деловой — на собственно законодательный и канцелярский подстили; публицистический — на политико-агитационный, собственно публицистический, газетный, ораторскую речь и т.д.

Каждый функциональный стиль представлен рядом жанровых разновидностей.

В то же время в каждом стиле все его конкретные речевые характеристики (распределение частей речи, падежных форм существительных, временных форм глагола, типов предложения, их объема и т.п.), лексика (использование терминов, профессионализмов, канцеляризмов, сниженных слов, абстрактной и конкретной лексики), принципы построения текста подчиняются организующей речь в данном стиле доминанте [35, с. 87].

Доминанта делового стиля — предельная точность, однозначность. Это влечет за собой его громоздкость, запрет замещения имен местоимениями, длинные предложения с массой уточняющих оборотов, использование специальных терминов и стандартизированного построения речи, вплоть до употребления бланков, подлежащих заполнению.

Доминантой научного стиля является понятийная точность (поскольку используется системно организованная в каждой области научного знания терминология), подчеркнутая логичность речи. Точность научного стиля меньше связана с точным соответствием конкретной действительности; она более абстрактна, чем точность делового стиля.

Доминанта публицистического стиля — социальная оценочность. Это и отбор фактов, и использование слов с оценочной коннотацией, и газетные «ярлыки», и экспрессивный синтаксис.

Доминанта разговорного стиля, особенно разговорной речи, бытующей в устной форме неофициального персонального общения, — сведение до минимума заботы о форме выражения мыслей. Отсюда фонетическая нечеткость, лексическая неточность, широкое использование местоимений, эллиптические синтаксические конструкции и др. В лингвистической литературе дискуссионным остается вопрос о правомерном выделении художественного стиля среди других функциональных стилей. Этот вопрос часто формулируется в другой форме: о месте «языка художественной литературы» среди функциональных стилей современного русского языка. Ряд известных ученых не выделяют среди функциональных стилей художественный, мотивируя это тем, что язык художественной литературы вбирает в себя прочие функциональные стили, не имеет специфических языковых примет, выполняет особую, эстетическую функцию.

Другие лингвисты к функциональным стилям относят и художественный. Их аргументы состоят в том, что, занимая особое положение в системе стилей современного языка, художественная речь оказывается тем не менее одной из них. Несмотря на кажущуюся многостильность, художественная речь использует лишь отдельные черты и элементы других стилей, которые к тому же используются в эстетической функции, а не в той, какую они выполняют в стилях, откуда заимствуются. Мы уже говорили, что каждый функциональный стиль образуется на конкретной экстралингвистической основе. С этой точки зрения художественная речь, обслуживающая особую, эстетическую, сферу общения, представляет собой функциональный стиль. Соответственно, можно говорить о доминанте художественного стиля — это образность и эстетическая значимость каждого его элемента. Отсюда — большое количество тропов, стремление к «свежести» образа, использование специальных, только для этого стиля характерных выразительных средств речи — ритма, рифмы, гармонической организации речи.

Отдельное высказывание или целое значительное произведение может представлять функциональный стиль не обязательно в его чистом, целостном виде, но как своего рода многослойное стилистическое явление, как результат взаимодействия стилей.

При описании ведущих функциональных стилей в систему каждого из них включаются языковые средства, которые могут быть использованы в произведениях, представляющих тот или иной функциональный стиль.

В каждом стиле можно выделить стилистически окрашенные единицы, употребляющиеся преимущественно в данном стиле (это касается прежде всего единиц лексического уровня): в разговорном стиле — разговорная и просторечная лексика и фразеология, в научном — научная терминология, в публицистическом — общественно-политическая лексика. В процессе функционирования в соответствии с коммуникативной задачей происходит отбор языковых средств и их своеобразная организация, благодаря которой эти единицы оказываются взаимосвязанными по функциональному значению. В результате создается стиль с разнообразным составом языковых средств, но единый по семантико-функциональной окраске и значению, складывается функционально-стилистическая система.

В зависимости от целей и задач общения, содержания и речевой ситуации в функциональном стиле активизируются определенные языковые единицы в определенном семантическом значении. За счет этого достигается общая функционально-стилистическая окрашенность.

Распределение языковых средств по стилям не ведет тем не менее к распаду литературного языка, поскольку всегда остается единая общелитературная основа нейтральных языковых средств и среди специфичных оказывается немало таких, которые свойственны не только одному стилю.

Стилистически нейтральные средства в системе языка — это такие языковые единицы, которые могут использоваться в различных сферах и условиях общения, не привнося в высказывание особого стилистического признака, т.е. это средства, стилистически не окрашенные. Именно на фоне этих стилистически нейтральных языковых единиц выделяются средства стилистически окрашенные.

Нейтральные языковые единицы характеризуются тем, что они уместны в любой речи. Они не имеют тех красок, тех стилистических смыслов, которые свойственны книжному и разговорному стилю. Ни один текст (письменный, устный) нельзя создать средствами только одних окрашенных единиц. В любом тексте большинство слов и синтаксических конструкций — нейтрального стиля. Окрашенные единицы вводятся в среду нейтральных единиц — и тогда мы воспринимаем весь текст как книжный или как разговорный по стилю.

А.А. Реформатский писал: «. Ломоносовская “теория трех штилей” заключает в себе очень важное теоретическое зерно: стили речи соотносительны, и любой стиль прежде всего соотнесен с нейтральным, нулевым; прочие стили расходятся от этого нейтрального в противоположные стороны: одни с “коэффициентом” плюс как “высокие”, другие с “коэффициентом” минус как “низкие” [84, с. 148]. Охарактеризуйте каждое из определений понятия «современный русский литературный язык».

1. Назовите основные признаки литературного языка. Почему литературный язык требует специального внимания со стороны общества? В чем оно выражается?

2. Почему в лингвистике неоднозначно определяются хронологические рамки современного языка? Каковы основные особенности русского языка советского периода? Обозначьте тенденции развития русского языка конца XX — начала XXI вв.

3. Назовите и охарактеризуйте формы существования языка.

4. Как вы определите языковую норму и варианты норм? Перечислите типы языковых норм.

5. Что такое функциональные стили и чем обусловлено их наличие?

6. Назовите основные функциональные стили и сравните их доминанты.

1. Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. В.И. Максимова. — М., 2002. ‘

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Катаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: Учеб. пос. — Ростов-на-Дону, 2001.

3. Гольдин В.В., Сиротинина О.Б., Ягубова М.А Русский язык и культура речи: Учебник. — М., 2002.

4. Современный русский язык: Учебник / Под ред. Л.И. Новикова. — СПб., 2001. “ •

5. Современный русский язык: Теория и практика языковых единиц: Учебник / Под ред. Е.И. Дибровой. — М., 2002.

6. Горбачевич КС. Нормы современного русского литературного языка. —

7. Караулов Ю.Н. Язык и личность. — М., 1989.

8. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. — М., 1977.

9. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. — М., 1994.

10. Русский язык конца XX столетия (1985 — 1995). — М., 1996.

11. Русский язык. Энциклопедия. — М., 1979.

2.1. Речь. Язык и речь

Человек, будучи существом социальным, не может обходиться без общения. Общение формирует личность, определяет воспитание человека, развитие интеллекта, помогает организации практической деятельности людей.

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека независимо от того, каким видом деятельности он занимается или будет заниматься.

По данным исследователей, человеческое общение на две трети состоит из речевого общения. Действительно, это самая распространенная и в то же время самая сложная деятельность. Ее особенность заключается в том, что она всегда включается в более широкую систему деятельности (образовательную, научную, управленческую, производственную, финансовую, коммерческую и др.) как необходимый и взаимообусловленный компонент.

Основной способ удовлетворения личных потребностей человека в общении — речь. Слово «речь», прежде чем стать научным термином, на протяжении многих лет использовалось в бытовом общении. Научные термины, как правило, должны быть однозначными. Но, как отмечает в своей работе «Основы теории речи» М.Р. Львов, «так сложилось в русском языке, что слово речь имеет три различных значения: а) речь как деятельность, как процесс; б) речь как продукт речевой деятельности; в) речь как ораторский жанр» [69, с. 7—8].

В первом, процессуальном, значении слово «речь» — это вербальное, языковое общение с помощью языковых знаковых единиц (слов, синтаксических конструкций, текста и др.). В рамках этого значения термина исследуются:

• физиологические основы речи, речевой деятельности;

• механизмы речи: механизм говорения, или устной речи, механизм аудирования — восприятия устной речи и ее понимания, механизм письма как выражения мысли в графическом коде и механизм чтения как восприятия чужой речи, зафиксированной в графическом коде;

• взаимосвязь мышления и речи;

• реализация функций языка в речи и др.

В этом первом значении «речь» имеет синонимы «речевая деятельность», «речевой акт».

Второе значение термина «речь» — «как результат» — имеет синоним «текст». В теории речи текст определяется как продукт речетворческого процесса. В каждой национальной культуре и в человеческой культуре в целом есть система текстов: тексты художественной литературы, фольклорные тексты, тексты законов, религиозные тексты и т.д. При этом одни ученые признают текст только в письменной речи, другие находят возможным и существование устных текстов, но только в монологической речи, третьи признают и существование текста в диалогической речи.

В рамках второго значения термина «речь» исследуются:

• структура текста, его компоненты;

• использование языковых средств в пространстве текста;

• применение стилистических фигур, тропов, средств звукописи, ритмики и пр.;

• языковые нормы и их нарушения;

• средства устной выразительности речи (интонация, паузы, логические ударения, тембр голоса и т.п.).

Третье значение термина «речь» — это речь как ораторский жанр или как монолог в художественном произведении. Ораторские речи бывают полемические, информационные, патетические, разоблачительные и пр. Этот жанр более подробно будет рассмотрен в разделе «Основы мастерства ораторской речи».

Понятия «язык» и «речь» в обыденном общении нередко смешиваются, но в научном рассмотрении этих понятий требуется не только их объединение, но и разграничение.

С философской точки зрения язык — это категория сущности и общего. Речь же выполняет роль явления и частного.

Оппозиция «язык — речь» была намечена Ф. де Соссюром: Область, которой занимается лингвистика, весьма обширна. Она состоит из двух частей: одна часть ближе к языку и представляет собой пассивный запас; другая же часть ближе к речи и представляет собой активную силу, подлинный источник тех явлений, которые затем проникают в другую часть языковой деятельности [40, с. 206].

JI.B. Щерба различает язык и речь как словарный материал и его коммуникативное воплощение [114].

М.М. Бахтин писал, что родной язык — его словарный состав и грамматический строй — мы узнаем не из словарей и грамматик, а из конкретных высказываний, которые мы слышим и которые мы сами воспроизводим в живом речевом общении с окружающими нас людьми [7, с. 62].

В современном отечественном языкознании перспективной представляется точка зрения JI.A. Новикова на язык как психический, идеальный, внутренний субстрат речи — его наглядного воплощения, делающего языковой знак понятным и реализующимся в ситуации общения [103]. Язык — феномен сущностный, универсальный, речь — конкретное, психофизиологическое или механическое надстроечное явление, обеспечивающее информативную, экспрессивную и коммуникативную функции языка в конкретной ситуации общения.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.