Родной язык кабардинский язык сочинение

Моя ученица 8-го класса расскрывает тему о своем родном языке как культурного наследия своих предков, как символа своего домашнего очага и ценности для нее.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Министерство образования и науки Республики Тыва

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Направление «Конкурс творчества учащихся на родных, включая русский, языков»

«Мой родной язык – мое сокровище»

Выполнила: Монгуш Уяна Мергеновна,

ученица 8-го класса

МБОУ «Дус-Дагская СОШ Овюрского кожууна»

Преподаватель: Донгак У.Ы.,

учитель родного языка и литературы

Мой родной язык – мое сокровище

ученица 8-го класса Дус-Дагской СОШ

Родной язык – святой язык,

отца и матери язык.

Родной язык – это святой язык, это язык отца и матери, предков. На нем мои родители мне пели колыбельные песни, рассказывали сказки. С этим языком я засыпаю и просыпаюсь день ото дня, я постигла целый мир.

Россия – огромная страна, на территории которой проживает большое количество национальностей. Одна из них – это нация Республики Тыва. Символ нашей родины – тувинский язык. Тувинский язык – государственный язык тувинского народа.

Язык – духовное богатство народа. Родной язык – это очень важная часть самого человека. Для того чтобы хорошо знать и понимать родной край, родную культуру, традиции, обычаи, необходимо знать и знать и понимать родной язык.

Создание тувинского языка – длительный и сложный процесс, продолжившийся в течение ряда лет. Сначала он был языком устного народного творчества. Потом после 1930 года, после появления тувинской письменности, стали говорить по-тувински теле- и радиопередачах, писать в газетах. Нынче ему стали учить на сайтах интернета, в детских садах и школах. В интернете есть сайт «Челээш», при котором можно прочесть очень много сказок на родном языке. Но для меня это не достаточно – я обязана знать русский язык, грамотно высказывать свои мысли на этом языке, так как я живу в России, в этой необъятной и прекраснейшей стране.

Поэтому во всех школах России, помимо родного языка, изучается русский язык. Русский язык – это не только государственный, но и язык межнационального общения. Ведь не зря этнограф, доктор исторических наук Монгуш Кенин-Лопсан восхищался могуществом и силою русского языка в стихотворении «Учите русский язык»:

Владея русским языком,

Ты землю птицей облетишь.

Владея русским языком,

С кем хочешь, поговоришь.

Действительно, русский язык окружает нас всюду. Но нужно уметь грамотно говорить и писать на родном языке. Не зная родного языка, человек всегда утрачивает свою Родину, а человек без Родины, это одинокий человек. Именно вопрос об утрате нашего языка стал актуальным в это время. Очень часто люди повергают и забывают свой язык, начинают использовать его неправильно, исправляют слова, так что все вокруг перестают их понимать. Например: инь (ийин), динь (дийин), нян (ыйнаан), штринь (чүве-дир ийин) и т.п. Также используют слова родного языка с суффиксами русских слов: «чорууримся» или, наоборот, «заниматьсялап» и т.п. Поэтому берегите каждое произнесенное слово, говорите искренне, от души. И самое главное – правильно. Правильный родной язык привлечёт гораздо больше внимания.

М.Д. Биче-оол – один из первых тувинских учителей и ученых, который осветил вопросы культуры тувинской речи. Он подробно разобрал особенности основных составляющих тувинской речи, значения их в жизни, требования к культуре речи и в частности – к тувинской.

Я считаю, что тот, который уважает свой родной язык, является культурным человеком. В жизни каждого человека, ребёнок он или взрослый, большую роль играет родной язык. Нужно читать больше книг на тувинском языке. Родной язык – это язык святой, символ родного дома и тепло домашнего очага.

Родной язык – вечная ценность и гордость для меня.

Эссе «Мой язык – моя Родина»

«Мой язык – моя Родина»

Руководитель: Топчая Вера Николаевна,

учитель русского языка и литературы

Язык отцов – наследие святое,

Глубокий, острый, сильный, словно крик.

Своих детей заботливой рукою

К себе притянешь, мой родной язык!

Любой язык я представляю как большую сокровищницу, куда люди вкладывают самое дорогое. Это не деньги, не золото и даже не драгоценные камни, а мелодичные красивые слова, фразы, слова любви, дружбы, гнева. Умные поговорки и афоризмы, острые пословицы…. А ещё пронизывающие до глубины души стихи, замечательные песни и мудрые книги.

Моя Родина – Казахстан, это самая дорогая, важная, драгоценная, горячо любимая страна. Поэтому для меня самый родной язык – казахский язык, самый прекрасный и богатый. С самого рождения я неразрывно связана с этим языком. В детстве мама пела мне колыбельную, учила меня первым шагам в жизни. Я пою песни на этом языке, расту с этим языком, он является частицей моей жизни….

Наверное, каждому человеку знакомо это чувство, когда ты вдали от дома, на чужбине и слышишь родное слово! Одно долгожданное слово способно приносить столько радости и счастья, гордость за свой народ, за свою Родину! Представляю: если я вдруг окажусь в незнакомом месте без семьи и друзей, то достаточно будет найти того, кто говорит со мной на одном языке. Он поймёт меня и поможет. В этом, на мой взгляд, самое большое богатство Родины – тебе нужно лишь протянуть руку, и кто – то обязательно откликнется.

Культура каждого народа является уникальной и неповторимой, а язык её корень. Если мы сбережём корень, выживет и всё остальное. Поэтому человек должен беречь, лелеять свой родной язык, хранить его, а не загрязнять иноязычными словами.

Ни один язык в мире не может передать те чувства, которые пробуждаются во мне, слушая казахскую музыку или стихи. Ни один язык в мире не сможет описать глубины души, как это делают казахские акыны (писатели).

Почтительно относясь к родному языку, развивая и оберегая его, можно не только на долгие столетия сохранить истинный вид родного языка. Но тогда получится усовершенствовать его чудесную лексику, улучшить грамматику и внести свою неповторимую долю в то, с помощью чего мы можем выражать свои мысли и эмоции, распоряжаясь запасами тонны фраз в благих намерениях. Судьба родного языка зависит от каждого из нас и как раз каждый из нас творит его малую часть, превращая в бесценный клад Родины.

Давайте ценить, любить и уважать наш язык. Другого такого в мире нет. В нём – необъятная душа народа, величие его подвига. Родной язык – наш мудрый и вечный учитель. Чем больше я знакомлюсь с ним через произведения писателей, тем больше я осознаю его могущество и силу. Где мой язык, там и мой дом, моя Родина.

Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева

Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева

«Адыгский язык очень богат, выразителен и замечателен..» К Дню черкесского языка.

Вот несколько басен:

Визирь и джегуако

Зайцы и лисы

Орлы и зайцы рассорились между собой и должны были идти войной друг на друга. Зайцы явились к лисам и предложили породниться и помочь им в войне с орлами.

«Если бы мы могли не знать, кто вы такие, и если бы мы не были достаточно знакомы с теми, с кем вы решили враждовать, то мы не отказали бы вам в вашей просьбе»,— ответили хитрые лисы.

Два петуха

Два петуха подрались из-за просяного зерна. Один из них стал победителем. Другой, испугавшись, убежал и спрятался. Когда сильный петух взобрался на крышу дома, стал махать крыльями и кричать о своей победе, его заметил паривший в воздухе орел и унес.

Волк, собака и лиса

Одна лиса, посматривая направо-налево, увидела вдали на дороге дружно идущих волка и собаку. Лиса подошла к ним и отдала им «салам». После салама сказала: «Мне нравится, что вы стали друзьями, но никак не пойму, как вы могли подружиться».

«Тогда послушай, – сказала собака. – Вот этот волк, которого ты видишь вместе со мною, вчера ворвался в нашу отару и утащил одного ягненка. Я погналась за ним, но догнать его не смогла, и ягненок остался у волка. А когда я вернулась, чабан сильно ударил меня. А ведь я была не виновата. Вот после этого и подружилась с его врагом».

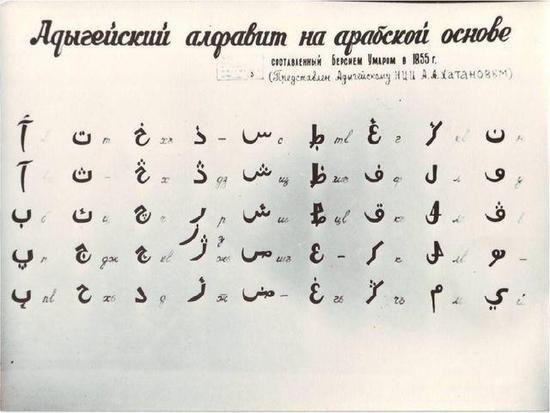

То, что Берсей придумал такую оригинальную структуру для детского букваря, выдает в нем человека творческого и образованного. Да и то немногое, что мы знаем о его жизни, достойно художественной книги.

Биографы пишут, что три года (1840-1843) Умар учился во Франции. Жаль, что неизвестно, где он жил, с кем общался, в каком университете учился. Был ли вольнослушателем или студентом? Кто составлял его близкий круг? Какое впечатление произвела на юношу столица мировой моды, романтика французских замков и интересна ли была ему тема республиканского правления?

Из Франции Умар Берсей отправился на Кавказ. Известно, что за это время его русский язык достиг такого совершенства, что Берсей стал переводчиком азиатских языков при начальнике правого фланга войск Кавказской линии. Об этом сохранился архивный документ: «Прапорщик Омар Хатхомович сын Берсеев, письменный переводчик Управления правого фланга, 43 года, из абазехских узденей, магометанского исповедания. Принял подданство России. Вступил на работу в 1843 году, февраля 15».

Имперская администрация использовала служивших кавказских горцев по-разному: и на поле боя, и в аульной системе управления, и в судах как переводчиков и толкователей шариата и адата, но чаще всего в сфере образования. В конце 1840-х годов реформируется Кавказский учебный округ, а Ставропольская гимназия становится центром, где учатся дети кавказкой элиты и русские воспитанники. Гимназия была очень популярна, каждый год выделялись 15 вакансий для «почетных горцев», и они были всегда востребованы, кроме того, постоянно поступали просьбы от горцев о зачислении их детей в это учебное заведение. Впоследствии, с одобрения Николая I, число горских вакансий в Ставропольской гимназии было увеличено до 50. В штате гимназии, что немаловажно для адаптации детей в новом пространстве, был предусмотрен «законоучитель», как православного исповедания, так и мусульманского закона. Всем детям преподавали татарский и черкесский языки.

У.Берсея отправляют как старшего преподавателя черкесского языка в Ставропольскую гимназию. Кстати, одним из учеников У.Берсея был адыгский писатель-просветитель Адиль-Гирей Кешев (Каламбий). В Ставрополе У.Х. Берсей трудился над составлением черкесского букваря на арабской графической основе. Директор гимназии Я.М. Неверов поддерживал и поощрял своего сотрудника.

«По мнению знатоков, адыгский язык очень богат, выразителен и замечателен по грамматическому устройству. Ныне абадзехский уроженец Омар Бepсеев трудится, чтобы сделать этот язык доступным для письма и издать грамматику». В 1852 году барон Карл Федорович Сталь, служивший на Кавказской линии, познакомился с Берсеем, и тот взялся прочитать и доработать сочинение Сталя «Этнографический очерк черкесского народа», которое сегодня стало хрестоматийным.

По инициативе Неверова в 1853 году У.Берсей был командирован в Тифлис, чтобы закончить работу над «Букварем». В том же году азбука черкесского языка У.Берсея была одобрена Академией наук. В 1855 году (14 марта) был издан первый в истории адыгейского народа «Букварь черкесского языка» в Тифлисе. По этому букварю он и обучал адыгов родному языку в Ставропольской гимназии.

Берсей не ограничивался обучением учеников в гимназии. Отправляясь на каникулы в родные аулы, дети учили грамоте односельчан на основе алфавита своего учителя. Но не только. Учитель русского языка и литературы гимназии Ф.В.Юхотников, говоря о работе гимназистов, писал: «Молодым горцам, знающим русский язык и принимавшим живое участие в сохранении памятников народной жизни, поручено собирание материалов в своих родных аулах». Ученики Берсея записали фольклор, даже пытались заниматься научной работой, писали стихи и прозу.

Кабардино-черкесский язык? Сейчас объясню!

Причём тут кабардино-черкесский язык?

Кабардино-черкесский язык, являющийся общим для кабардинцев и черкесов, относится к абхазо-адыгской группе иберийско-кавказской семьи языков. Перепись 2002 года показала, что одних кабардинцев в РФ насчитывается 520,1 тыс. чел. Общее же количество носителей языка достигает более 600 тыс. чел. Основная их масса проживает в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках. Они расселены и за пределами России, в основном, в Турции (около 3-х млн. чел.), в ряде арабских стран, куда вынужденно переселились во второй половине ХIХ века, а также в результате вторичной эмиграции в США и в некоторых странах Европы.

В настоящее время кабардино-черкесский язык имеет статус одного из государственных языков в КБР и КЧР. В указанных республиках на нем ведется преподавание в начальных классах, он изучается как предмет в средних и высших учебных заведениях, на кабардино-черкесском языке ведутся радио- и телепередачи, им пользуются Кабардинский и Черкесский драматические театры, Музыкальный театр КБР. На нем выпускаются республиканские газеты и журналы, художественная, научно-популярная и иная литература.

Письменность на кабардино-черкесском языке создана после Октябрьской революции, первоначально на базе арабского (1920 г.), затем латинского (1924 г.) алфавитов, а с 1936 г. — на основе русской графики. Неоднократные попытки создания письменности в ХIХ в. и в начале ХХ в. не увенчались успехом, поскольку не получили поддержки со стороны царского правительства.

Из-за большого количества фонем в кабардино-черкесском языке и ограниченности знаков в русском алфавите возникла необходимость прибегнуть к комбинациям букв и ввести в алфавит римскую единицу, в результате чего в современном алфавите 19 двойных, 5 тройных знаков и один, состоящий из четырех букв – кхъу. В целях унификации адыгских письменных систем в 2001 году внесены некоторые изменения в алфавит и орфографию кабардино-черкесского языка (они вступят в силу после принятия подобных мер и с адыгейской стороны).

Кабардино-черкесский язык распадается на четыре основные диалектные единицы: диалект Большой Кабарды, легший в основу литературного языка, моздокский диалект, бесленеевский диалект и диалект кабардинцев, проживающих в Республике Адыгея (кубанский диалект). Кроме говоров, представленных на территории Большой Кабарды (баксанский, малкинский, лескенский и др.), имеются малокабардинский и черкесские говоры. Расхождения между диалектами и говорами кабардино-черкесского языка наблюдаются главным образом в области фонетики и морфологии. Существенные лексические расхождения с литературным языком имеют бесланеевский, кубанский и моздокский диалекты.

Вплоть до второй четверти ХIХ в. исследование кабардино-черкесского языка сводилось, в основном, к лексическим записям. Серьезной попыткой изучения кабардино-черкесского языка является труд первого кабардинского ученого-просветителя Ш.Б. Ногмова «Начальные правила кабардинской грамматики» (1840, 1843 гг.), работы Л.Г. Лопатинского «Краткая кабардинская грамматика» (1889 г.) и «Русско-кабардинский словарь с указателем» (1889 г.). Первые шаги кабардино-черкесского языкознания в советский период были подчинены практическим задачам создания письменности, разработки вопросов алфавита и орфографии, составления учебников. В дальнейшем стали создаваться научные грамматики, составляться словари различного типа. В последние десятилетия ХХ в. кабардино-черкесское языкознание обогатилось значительным количеством работ по частным вопросам описательной фонетики, грамматики, лексикологии. Заметные успехи достигнуты и в области исторического изучения кабардино-черкесского языка.

С типологической точки зрения фонетический строй кабардино-черкесского языка относится к консонантному типу. Он имеет исключительно богатую и сложную систему согласных звуков. Напротив, вокализм характеризуется простотой и малочисленностью входящих в него единиц – всего 3.

В кабардино-черкесском языке ударение динамическое. Оно бывает сильным (главным) и слабым (дополнительным). Ударение фиксировано и обычно, если слово многосложное, падает на предпоследний слог: ха́дэ «сад», да́мэ «крыло», фа́дэ«напиток», ма́зэ «месяц».

В многосложных словах с согласным исходом ударение (главное) падает на последний слог: бэра́къ «знамя», къу(ы)ра́гъ «шест».

На открытый конечный слог сильное ударение падает в причастной форме:лэжьа́ «работавший», бэна́ «боровшийся», псэлъа́ «говоривший».

В некоторых трехсложных и многосложных образованиях, кроме сильного ударения, отмечается и дополнительное, более слабое ударение: ны́пхуа́гъэкIуа́пэ́«действительно посылают к тебе», Iэ́щIэ́вы́щIэ́ «молодняк крупного рогатого скота».

В приведенных словах дополнительное ударение падает на все гласные.

Для кабардино-черкесского языка характерна относительно простая система имен и исключительно сложная система глагола. Однако с морфологической точки зрения имя и глагол не очень четко противопоставляются друг другу, поскольку имеются нейтральные, недифференцированные основы, способные включаться в парадигмы как имени, так и глагола без специальных деривационных элементов. Внутри класса имен от существительных морфологически слабо отграничиваются прилагательные. Роль относительных прилагательных выполняют существительные.

Имя существительное характеризуется значением предметности (жыг«дерево», уае «мороз», дахагъэ «красота»), морфологическими категориями числа, определенности-неопределенности, падежа, принадлежности (притяжательности) и союзности, а также своей синтаксической субъектно-объектной, обстоятельственной и определительной функцией.

У имен существительных грамматической категории рода нет, однако семасиологически они различаются на имена, обозначающие человека и нечеловека, и соответственно отвечают на вопросы: хэт? «кто?» и сыт? «что?». Самка и самец выражаются лексически.

В кабардино-черкесском языке четыре падежа: именительный, эргативный, послеложный и обстоятельственный.

Именительный падеж образуется от исходной словарной формы с помощью аффикса —р: щIалэ – щIалэр «парень», удз – удзыр «трава».

В именительном падеже имя существительное выступает в предложении с непереходным глаголом-сказуемым в роли подлежащего: егъэджакIуэр матхэ«учитель пишет».

В предложении же с переходным глаголом-сказуемым существительное в именительном падеже выступает в роли прямого дополнения: щIалэм шыр егъэпскI«парень купает лошадь».

Эргативный падеж образуется прибавлением к основе имени существительного аффикса —м, который так же, как и аффикс именительного падежа —р, служит для обозначения падежа и определенности.

Эргативный падеж совмещает в себе ряд значений:

подлежащего при переходных глаголах-сказуемых: лIым пхъэ екъутэ«мужчина колет дрова»;

косвенного дополнения: гъукIэр уадэм иролъащэ «кузнец орудует молотом», щакIуэр мэзым къокIыж «охотник возвращается из лесу»;

определения в атрибутивно-посессивных комплексах: фызым и бостей«платье женщины», цIыхугъэм и щапхъэ «пример человечности».

Послеложный падеж образуется с помощью аффикса —кIэ от исходной основы и от основы имени существительного в эргативном падеже: IэкIэ «рукой» и IэмкIэ «рукой». Формант –м в составе послеложного падежа выступает как морфологический показатель определенности.

Имя существительное в форме послеложного падежа имеет значения:

орудия действия: лIым джыдэкIэ пхъэ екъутэ «Мужчина топором колет дрова»;

средства действия: дэ Москва кхъухьлъатэкIэ дылъэтащ «Мы полетели в Москву на самолете»;

места, направления: унэмкIэ фынеблагъэ! «Пожалуйте в дом!»;

определения: ХьэсаншкIэ зэджэр лIы фIыцIэ есщ «Хасаншем именуемый – стройный смуглый мужчина».

Обстоятельственный падеж образуется от основ неопределенных и определенных имен существительных в именительном падеже, а также от неопределенных и определенных основ имен существительных в послеложном падеже при помощи аффиксов –у/-уэ.

В предложении имена существительные в обстоятельственном падеже выступают в роли:

определения: школ хадэм нартыхуу куэд къытрахащ «со школьного участка собрали большой урожай кукурузы»;

косвенного дополнения: унэрауэ сигугъащ уздэщыIар «я предполагал, что ты был дома».

Имена существительные имеют союзные формы, посредством которых осуществляется связь между двумя или несколькими словами в предложении: мыщэ+рэ дыгъужь+рэ «медведь и волк», Гуэщэгъагъ+рэ Къанщобий+рэ «Гошагаг и Каншобий» (собственные имена); цIыкIу+и ин+и «и малый и великий»; уаф+и щIылъ+и «и небо и земля».

Значение союза выражается суффиксами –рэ и —и/-икI, которые не совпадают по значению, функции и дистрибуции (распределению).

Аффикс –рэ присоединяется к именам существительным в определенной (только с морфемой эргативного падежа –м) и неопределенной форме. Если имеется падежное окончание, аффикс –рэ ставится перед ним: анэ+рэ адэ+рэ «мать и отец» и анэ+м+рэ адэ+м+рэ «мать и отец» (известные). Обычно аффикс –рэ присоединяется к каждому слову союзного словосочетания, а падежное окончание – только к последнему члену словосочетания: анэ+м+рэ адэ+м+рэ+кIэ «матерью и отцом».

В формах склонения неопределенных имен существительных аффикс —рэможет употребляться только с первым словом, а падежное окончание со вторым: фо+рэ тхъу+кIэ ягъашхэ «(его, ее) кормят медом и маслом», мывэ+рэ пшахъуэу маршынищ къашащ «привезли три машины камня и песка».

Имена в неопределенной и определенной формах в прямом эргативном падеже с союзным аффиксом –рэ выступают в предложении в качестве субъекта действия при непереходном глаголе-предикате: мыщэ+рэ дыгъужьым+рэ гъуэгу техьащ«медведь и волк отправились в путь». При переходном же глаголе-предикате субъектом действия могут быть только существительные в определенной форме, связанные аффиксом –рэ: мыщэм+рэ дыгъужьым+рэ яшхащ «медведь и волк съели» (форма мыщэрэ дыгъужьрэ яшхащ без морфемы –м является искусственной).

Морфема –м в непереходных конструкциях имеет больше артиклевое значение, а в переходных конструкциях – преимущественно реляционное (падежное).

Аффикс –и/-икI присоединяется к неопределенным и определенным формам после падежных окончаний: еджакIуэ цIыкIум тхылъ+и тетрад+и къыхуащэхуащ«ученику купили и книгу, и тетрадь»; джанэр+и (кI) гъуэншэджыр+и(кI) зы фэу ядащ «и рубашку и брюки из (ткани) одного цвета сшили; джанэм+и гъуэншэджым+и ету тездзащ «и рубашку и брюки (я) погладил».

Морфема –и/-икI может присоединяться и к союзной форме, образованной с помощью аффикса –рэ: щIалэм+рэ хъыджэбзымр+и(кI) къэкIуащ «и парень и девушка пришли». В данном примере морфема –и/-икI присоединяется только к последнему слову из двух связанных союзным аффиксом –рэ, но, как правило, она прибавляется к каждому члену словосочетания: ди хъуреягъкIэ жьыбгъэри, сабэри, уэшхри щызэхэзэрыхьыжауэ зэрызохьэ «вокруг нас, перемежаясь, кружит и ветер, и пыль, и дождь».

Имена существительные образуются главным образом основосложением и суффиксацией. Из этих двух способов наиболее распространенным является основосложение.

Прилагательные делятся на качественные и относительные. Качественные прилагательные имеют три степени сравнения: положительная, сравнительная и превосходная. Форма положительной степени представлена чистой основой прилагательного: дахэ «красивый», гъуэжь «желтый». Сравнительная степень выражается с помощью частицы нэхъ, которая ставится перед прилагательным или атрибутивным сочетанием: нэхъ дахэ «более красивый», нэхъ унэ дахэ «более красивый дом». Сравнительная степень может иметь уменьшительную и увеличительную формы. Первая образуется посредством суффикса –Iуэ: нэхъ дахэIуэ«покрасивее», вторая – либо с помощью суффикса –ж (нэхъ дахэж «еще более красивый»), либо повторением частицы нэхъ в виде нэхъри нэхъ или нэхъри нэхъ при прилагательном с суффиксом —ж. Превосходная степень образуется сочетанием частиц нэхъ и дыдэ, между которыми ставится прилагательное в положительной степени: нэхъ дахэ дыдэ «самый красивый». Кроме степеней сравнения, качественные прилагательные имеют и формы оценок. Они образуются в основном с помощью суффиксов. Наиболее употребительными являются суффиксы –жь и -фэ, делэ-жь«глупый», фIыцIа-фэ «черноватый».

Относительные прилагательные исконного происхождения представлены главным образом прилагательными, образованными от наречий: нобэрей«сегодняшний». В функции относительных прилагательных выступают все существительные в роли определяющего слова. Существительное-определение, как и относительное прилагательное, ставится всегда перед определяемым словом: мывэ унэ «каменный дом».

Числительные делятся на количественные, кратные, порядковые, дробные и так называемые слоевые. По своей структуре количественные числительные делятся на простые (зы «один», тху «пять»), сложные (тIощI «двадцать») и составные (щэрэ плIыщIрэ «сто сорок»). Количественные и кратные числительные могут быть также разделительными. В кабардино-черкесском языке имеются как десятеричная, так и двадцатеричная системы счета. Порядковые числительные образуются префиксально-суффиксальным образом: е-тIуа-нэ/е-тIуа-нэ-рей «второй». При образовании порядковых числительных от сложных количественных числительных префикс и суффикс присоединяются к последнему числительному: тIощIрэ е-за-нэ-рэ «двадцать первый». Кратные числительные от 1 до 10 образуются от количественных путем замены исходного гласного ы на э: плIы «четыре» — плIэ«четыре раза». От сложных числительных кратные образуются путем присоединения суффикса –рэ: пщыкIух «шестнадцать» — пщы-кIух-рэ «шестнадцать раз».

Местоимения по значению делятся на личные, притяжательные, указательные, вопросительные, определительные и неопределенные. Личные местоимения представлены только формами 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа: сэ «я», уэ «ты», дэ «мы», фэ «вы». Для выражения 3-го лица единственного и множественного числа используются указательные местоимения. Основным грамматическим признаком личных местоимений является морфологическое неразличение именительного и эргативного падежей. Притяжательные местоимения образуются от сочетания удвоенных основ соответствующих личных местоимений и притяжательного префикса йы: сэ + сэ + йы = сысей «мой», уэ + уэ + йы = уыуей «твой». Притяжательные местоимения выступают в роли подлежащего и дополнения, но не могут быть определениями при именах существительных. Роль индоевропейских определений функционально выполняют притяжательные морфемы: си «мой», уи «твой» и т.д. Указательные местоимения представлены пространственно-ориентированными формами а «тот», «та», «то» (ближе к говорящему), мы «этот», «эта», «это» (рядом с говорящим), мо«тот», «та», «то» (дальше от говорящего). Они противопоставляются в основном по признаку «близкий – далекий» и в функции определения употребляются только с именами в определенной форме. Двум семасиологическим разрядам имен существительных соответствуют два вопросительных местоимения. К разряду, обозначающему человека, относится местоимение хэт «кто», ко всем остальным – сыт «что». Вопросительно-относительные местоимения являются производными: дара, дэтхэнэ «который», «какой», сыт хуэдэ «какой» и т.д. Определительные местоимения представлены в основном следующими словами: езы «сам», ищхьэкIэ«сам лично», хэти «любой» (класс человека), сыти «любой» (класс вещей). Местоимение езы имеет категорию падежа и числа и отличается от остальных своей субъектно-объектной функцией.

Глагол имеет исключительно богатую и сложную систему форм словоизменения и словообразования. Глагольное слово способно включать 10-15 значимых единиц (корневых и аффиксальных морфем), например: у-а-къы-ды-д—ей-з-гъэ-шэ-жы-ф-а-тэ-къым-и «я не смог же тогда заставить его обратно вывести тебя оттуда вместе с ними». Здесь 15 значимых элементов – 8 префиксов, корневая морфема и 6 суффиксов.

Отрицание в глаголе выражается при помощи префикса мы- и суффикса –къым: сокIуэ «иду» — сы-мы-кIуэ/сыкIуэр-къым «я не иду». Лицо и число выражается в глаголе чаще всего недифференцированно, личными аффиксами. Специальный суффикс множественного числа –хэ в основном носит стилистическую функцию.

Выделяются следующие формы времен: настоящее, перфект, имперфект, плюсквамперфект, будущее I и будущее II.

В кабардино-черкесском языке выделяются следующие наклонения: изъявительное, вопросительное, удивления, желательное, повелительное, условное, сослагательное, вероятности. Изъявительное наклонение имеет положительную и отрицательную формы. Положительная образуется с помощью суффикса –щ или –т: сыщыт-щ «я стою», ущыса-т «ты сидел». Отрицание выражается при помощи суффикса –къым: кIуэну-къым «он не пойдет». Вопросительное наклонение имеет четыре формы: с суффиксом –рэ – (укIуэ-рэ? «идешь?»), с частицей пIэрэ (уеджэу пIэрэ? «читаешь ли?), с суффиксом –къэ (щыс-къэ? «не сидит ли он?»), с суффиксом–уи (укIуэ-уи? «неужели идешь?»). Вопросительное наклонение интонационным способом образуется от всех временных форм, кроме настоящего времени динамических глаголов. Наклонение удивления образуется при помощи суффикса –и:уэ уоджэр-и! «ты ведь учишься!», «ты, оказывается, учишься!». Желательное наклонение имеет пять форм: с суффиксом –щэрэт (сыкIуа-щэрэт «хоть бы я пошел»), с суффиксом –кIэт (къызэхъулIэ-кIэт «хоть бы (вдруг бы) повезло мне»), с префиксом р(е)- (и-ре-хъу! «да будет!»), краткая форма, образующаяся путем прибавления личных аффиксов к основе аориста (упсэу! «будь здоров!»). Повелительное наклонение представляет собой чистую основу глагола во 2-м лице: феджэ! «учитесь!», к этой форме может присоединиться суффикс –т, придающий повелительному наклонению смягчающий оттенок: къызэты-т! «дай-ка!». Условное наклонение имеет две формы: условную с суффиксом –мэ и тэмэ (укIуэ-мэ «если пойдешь») и уступительную с суффиксами —ми и —тэми (укIуэ-ми «если и пойдешь»). Сослагательное наклонение образуется от всех временных основ при помощи суффикса –т: кIуэн-т «пошел бы». Наклонение вероятности образуется при помощи суффикса –гъэн: кIуа-гъэн-щ «наверно ходил».

Причастие в кабардино-черкесском языке – это глагольно-именная форма, обозначающая действие и имеющая категории лица, числа, времени, падежа. Причастия бывают субъектные, объектные, орудные и обстоятельственные. Субъектные причастия образуются от переходных глаголов при помощи префикса зы— (зы-тхыр «пишущий то») и безаффиксально от непереходных глаголов (кIуэр«идущий»). Наличие или отсутствие в объектном причастии показателя объекта зависит от характера объекта. Если определяемый объект прямой, то причастие представлено без показателя объекта (пхьыр «который несешь»), если же косвенный объект, то в причастной форме присутствует префикс зы-/зэ— (сы-зэ-плъыр «на который смотрю»). Орудные причастия образуются посредством префикса зэры-:зэры-лажьэр «которым работает». Обстоятельственные причастия указывают на место, время, причину или цель осуществления действия. Они содержат в себе префиксы обстоятельственного значения: локальные зыщы-/щы и зыдэ— (зыщы-псэур «где он живет», зыдэ-кIуэр «куда он идет»); временное щы- (щы-лажьэм «когда он работает»); причинно-целевое щIы-/щIэ— (щIэ-кIуэр «почему он идет»).

Деепричастие образуется при помощи суффикса –у/-уэ-/-урэ: (щытщ «стоит» — щыт-у/щыт-у-рэ «стоя». Деепричастие не имеет форм времени, но изменяется по лицам.

Наречия по значению разделяются на определительные и обстоятельственные. Последние делятся на наречия времени, места и вопросительные. Большинство определительных наречий образуется от прилагательных при помощи суффикса –у/-уэ: дахэ «красивый» — дахэ-у «красиво»; фIы «хороший» — фIы-уэ «хорошо».

Послелоги следуют за существительными, числительными, местоимениями, наречиями и некоторыми глагольными формами, выражают определенные грамматические отношения между компонентами синтаксического построения. По значению различаются послелоги: пространственные (деж/дей «к», «у», «от»; иужь«вслед за», «за»); временные (лъандэрэ «с», пщIондэ «до»); причинно-следственные (папщIэ «из-за»); определительно-ограничительные (хуэдиз «около», нэмыщI«кроме»).

Союзы по морфологическому составу бывают простыми и сложными. К простым относятся: е «или», хьэмэ «или», ауэ «но» и т.д. Сложными союзами являются: абы щхьэкIэ «поэтому», абы ипкъ иткIэ «ввиду этого») и т.д. По значению союзы делятся на сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы подразделяются на соединительные (икIи «и»), противительные (ауэ, атIэ, итIани«но», «а»), разделительные (е «или», арщхьэкIэ «но»). Подчинительные союзы делятся на: причинные (абы щхьэкIэ «для этого», сыт щхьэкIэ жыпIэмэ «потому что»), целевые (щхьэкIэ, папщIэ «чтобы» в сочетании с инфинитивной формой глагола с суффиксом —н), временные (нэужь «после», щыгъуэ «когда», лъандэрэ «с тех пор»), уступительные (щхьэкIэ, пэтми «хотя»).

Частицы по значению делятся на: определительные (ещхьыркъабзэ «точь в точь», нэхъ мыхъуми «хотя бы»), указательные (мис «вот это», мес «вот то», адэ«вон», мыдэ «вот здесь»), усилительные (нэхъ «лишь», зэ догуэ «подожди»), модально-волевые (тIэ, иIэ «ну»), отрицательные (хьэуэ, аIэ «нет»), утвердительные (нтIэ «да»), вопросительные (щэ, пIэрэ «ли»).

Междометия делятся на первичные и производные. К первичным относятся те, которые генетически не связаны с другими словами: ей «эй», уай «ой», Iагъ!«ого!». Многие междометия являются многозначными. Так, междометие уэху в зависимости от контекста выражает скорбь, боль, облегчение, удовлетворение и злорадство. Междометия анна, анна-гущэ употребляются только в речи женщин. «Мужские» междометия Iагъ, Iэу выражают удивление, неожиданность. К производным относятся междометия, восходящие к знаменательным и служебным словам, например: алыхь-алыхь «О Аллах», зиунагъуэрэ (выражает досаду, удивление).

Звукоподражательные слова служат для воспроизведения звука, шума, движения и других явлений: гур-гур-гу – о грохоте, пыф-сыф – о пыхтении и т.д. К ним примыкают слова, употребляемые в обращении к животным: возгласы, которыми понукают скот (хьо – вола, нуа – лошадь), возгласы, которыми отпугивают животных, птиц ( хьэрэ – буйвола, тыхъ – кошку, ыш – кур, ыра – собаку), возгласы, которыми подзывают животных (мыжь-мыжь – корову, тIэхъу-тIэхъу — овцу, мэ-мэ — собаку, гурэ-гурэ – индеек, дзыуэ-дзыуэ – цыплят).

Синтаксис. Кабардино-черкесской язык характеризуется наличием двух конструкций – номинативной и эргативной, что связано с переходностью-непереходностью глагольной основы. В номинативной конструкции подлежащее стоит в номинативе, сказуемое выражено непереходным глаголом, прямое дополнение отсутствует. В эргативной конструкции подлежащее стоит в эргативе, прямое дополнение – в номинативе, сказуемое представлено переходным глаголом. Синтаксис сложного предложения определяется своеобразием структуры глагола. Для выражения функций придаточных предложений используются различные обстоятельственные (инфинитные) формы глагола, например: сызыщылажьэр «где я работаю», укIуэху «пока ты идешь» и др. В сложносочиненных предложениях простые предложения связываются при помощи интонации и сочинительных союзов.

Лексика кабардино-черкесского языка в своей основной части представлена исконными словами. Исконными являются глаголы, причастия, деепричастия, наречия, местоимения, числительные (за исключением количественных, обозначающих тысячу, миллион и миллиард), союзы (за исключением разделительного е «или»), послелоги, частицы и междометия (за некоторым исключением). Кроме исконных слов, в словарном составе кабардино-черкесского языка выделяются в довольно значительном количестве и иноязычные слова, в основном русского, арабского, тюркского и иранского происхождения, а также греческие, латинские и западноевропейские слова, усвоенные через посредство русского языка. Иноязычными являются в первую очередь общественно-политические, научно-технические, учебно-педагогические, культурно-просветительные, военные термины и слова, связанные с религией (в абсолютном большинстве арабского происхождения). В настоящее время основным, почти единственным источником заимствования слов и особенно терминов является русский язык. Кроме того, путем полного или частичного калькирования русских терминов создавались и создаются на собственной языковой базе немало новых слов (терминов): бзэщIэныгъэ «языкознание», щыIэцIэ «существительное» и т.д.

Лексика кабардино-черкесского языка богата омонимами и многозначными словами. Омонимия наблюдается чаще всего в пласте односложных слов с открытым слогом. Полисемия же характерна в одинаковой мере для односложных и многосложных слов. Синонимы представлены также в значительном количестве.

4. Черкесский язык, как и упомянутые в пункте 3 языки, относится к большой гипотетической ветке дене-кавказских (или сино-кавказских) языков. Эта такая вещь, понятная только палеолингвистам. Одна из 4 древнейших веток, из которых вышли все языки человечества. И вот русский язык не в этой ветке, потому между ними такое глобальное различие во всем. Самое интересное, что к этой же ветке относятся языки Китая, Тибета и гор Центральной Азии, Центральной Сибири и Северо-Запада Северной Америки.

5. Несмотря на гипотетическую связь с языками востока (пункт 4), в черкесском языке имеются общие черты, например, с. японским языком. В грамматике. Например, фраза «я не принесу это для тебя» в черкесском варианте будет звучать, как къыпфэсхьыщтэп (буквально, «оттуда тебе для тебя я нести буду не»). Отрицание НЕ ставится в самом конце. В японском языке та же фраза звучит, как Watashi wa anata no tame ni sore o motte imasendeshita (дословно «я для вас иметь этого не был»). Отрицание также в конце.

Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева

Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева