Слюнные железы корня языка

Слюнные железы корня языка

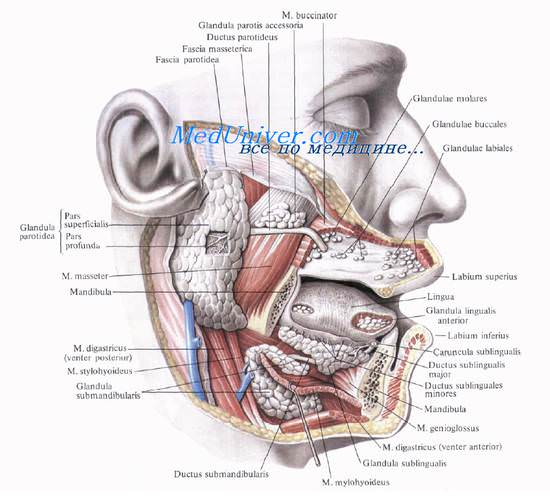

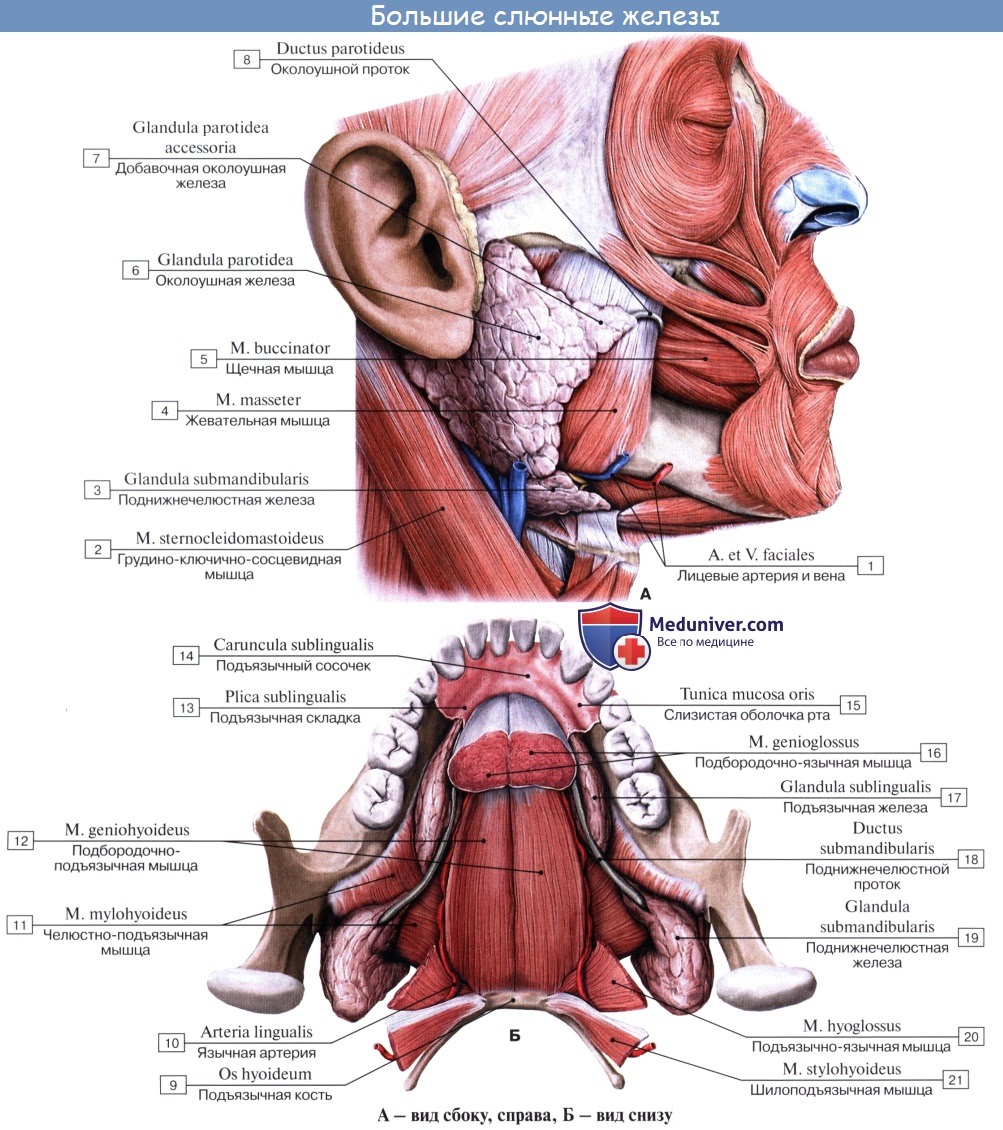

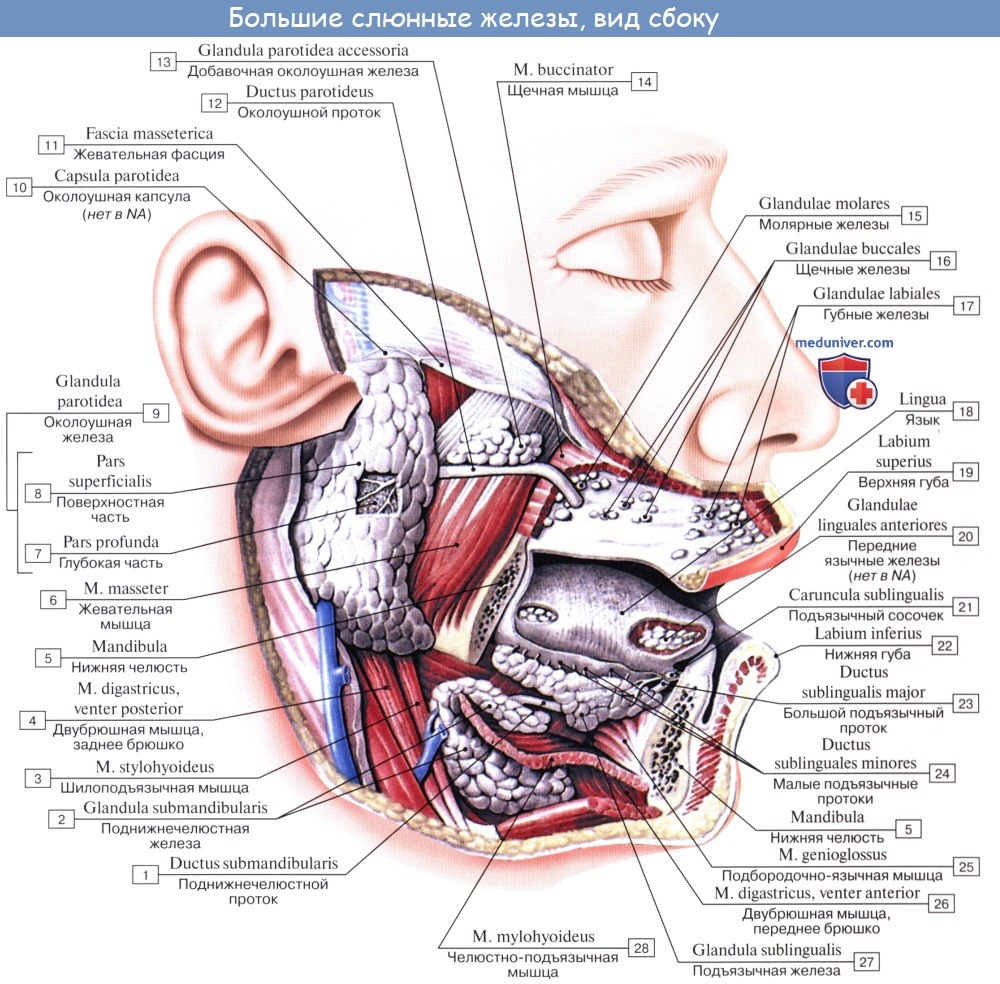

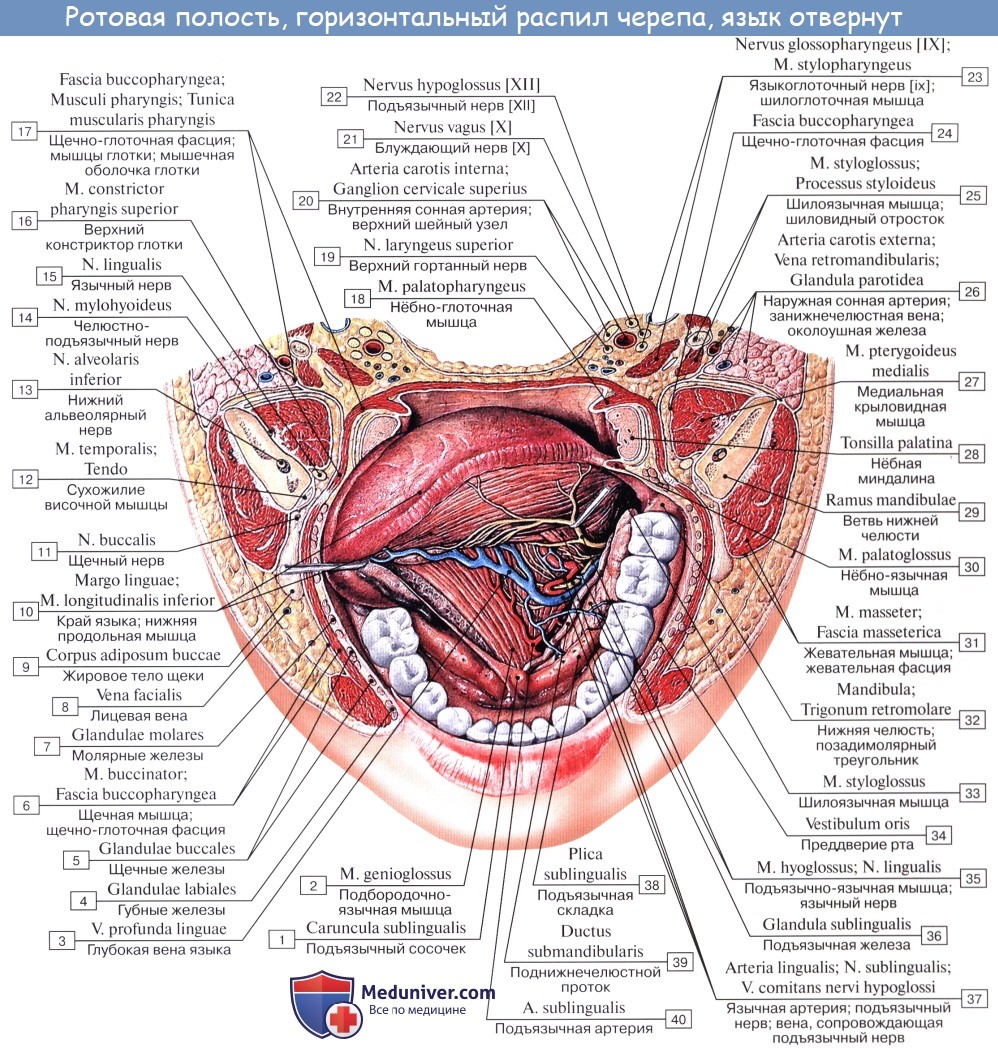

а) Околоушная слюнная железа. Околоушная слюнная железа расположена между ветвью нижней челюсти и наружным слуховым проходом с верхушкой сосцевидного отростка являются частью височной кости). Спереди она расположена над жевательной мышцей, сзади покрывает грудинно-ключично-сосцевидную мышцу.

Медиально она может распространяться вплоть до стенки глотки. Она неполностью окружена фасцией околоушной железы, которая является продолжением поверхностного или покровного листка глубокой шейной фасции. Проток околоушной железы, или стенонов проток идет над жевательной мышцей в непосредственной близости к щечной ветви лицевого нерва сквозь щечную мышцу и заканчивается в ротовой полости напротив второго верхнего моляра.

Околоушная слюнная железа содержит важные структуры: здесь наружная сонная артерия отдает свои конечные ветви — поверхностную височную и внутреннюю верхнечелюстную. Также в ее толще путем слияния поверхностной височной и верхнечелюстной вен образуется занижнечелюстная вена. После прохождения глубже лицевого нерва она расделяется на переднюю и заднюю ветви.

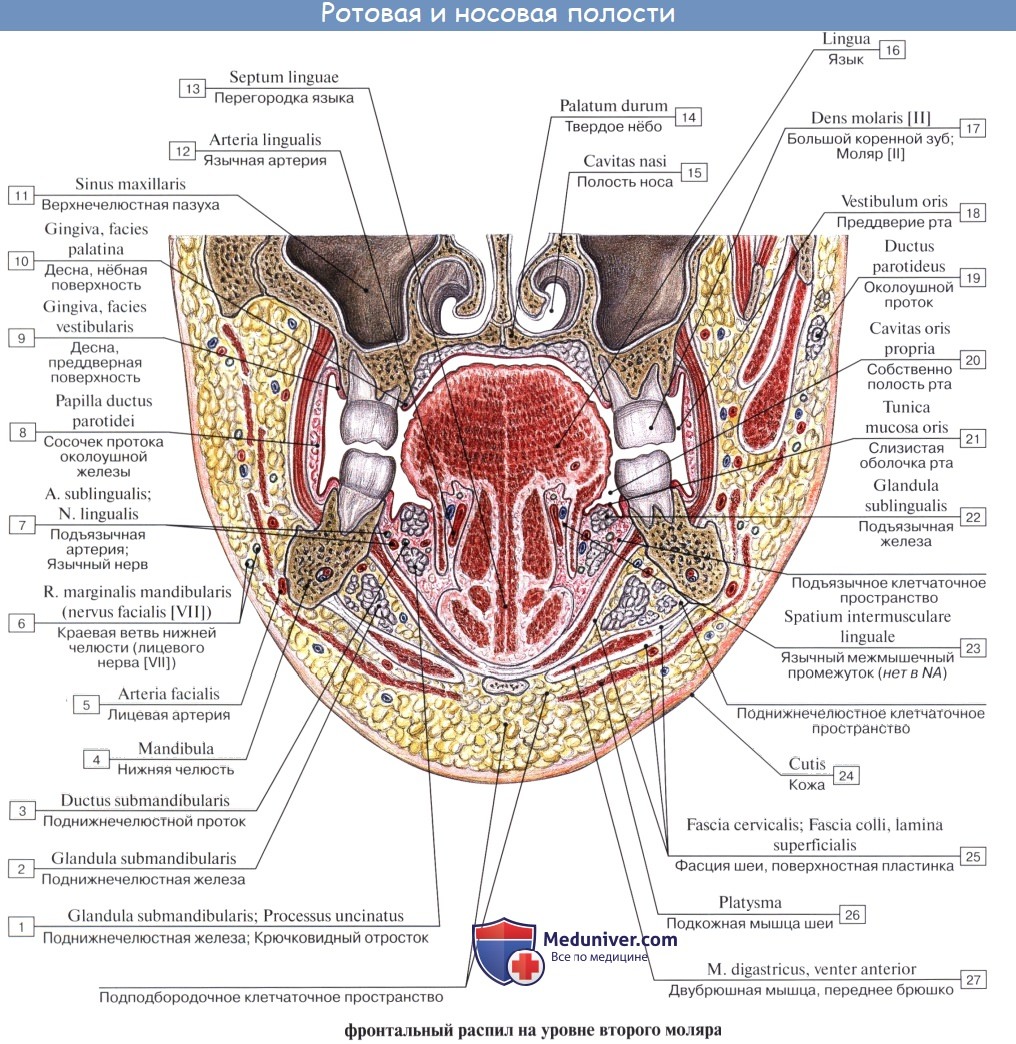

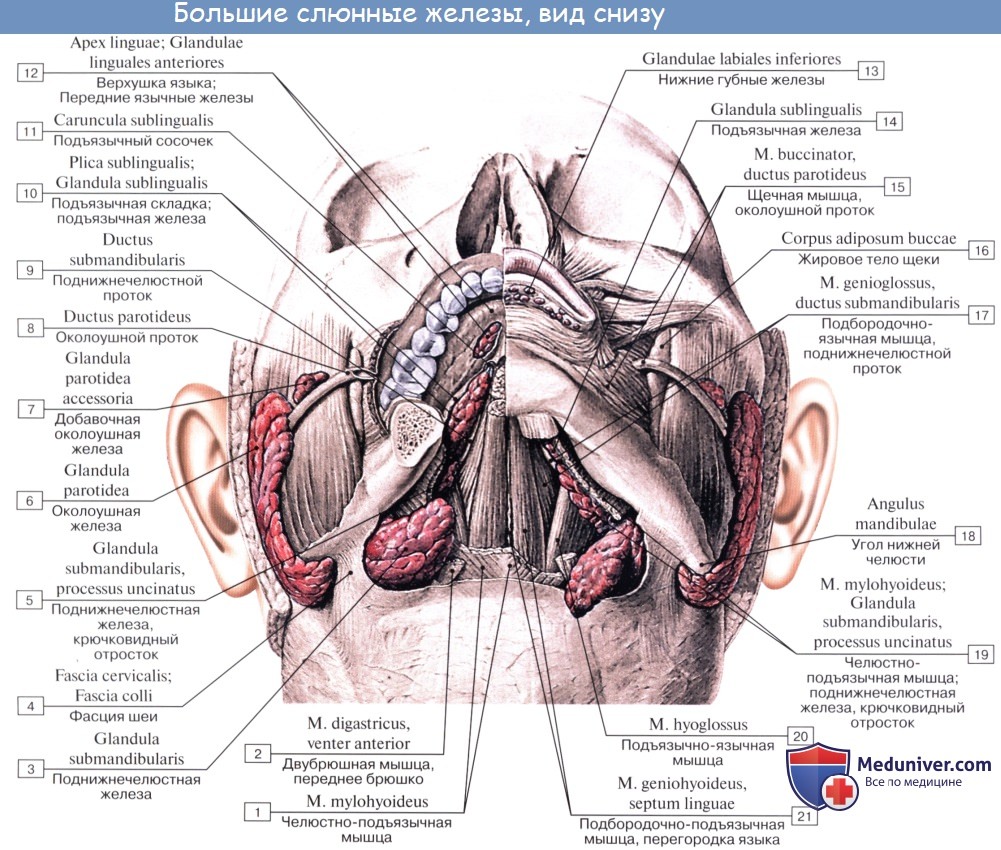

б) Поднижнечелюстная слюнная железа. Поднижнечелюстная слюнная железа расположена и под нижнечелюстном треугольнике шеи, под челюстно-подъязычной мышцей и над передним и задним брюшками двубрюшной мышцы. Она покрыта наружным листком глубокой шейной фасции, который также содержит краевую нижнечелюстную ветвь лицевого нерва. Поднижнечелюстной, или Бартонов, проток происходит из порции железы, расположенной между челюстно-подъязычной и подъязычно-язычной мышцами, проходит кпереди и открывается сбоку от уздечки языка, позади резцов, в передних отделах дна полости рта.

При переходе от латерального к медиальному направлению, его петлей огибает язычный нерв. Кровоснабжение обеспечивается подподбородочной артерией.

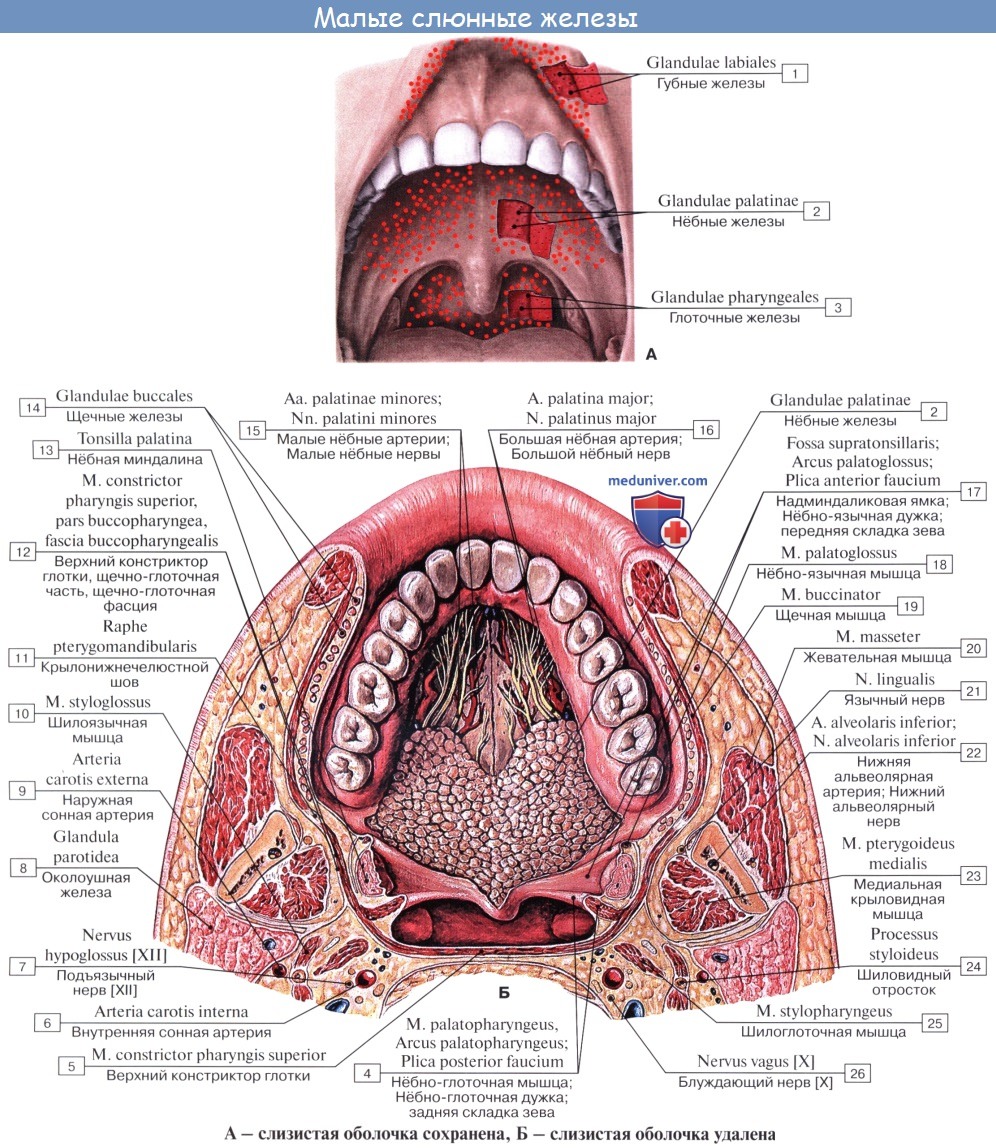

в) Подъязычная слюнная железа и малые слюнные железы. Подъязычная слюнная железа расположена под слизистой дна полости рта, между нижней челюстью и подбородочно-язычной мышцей. Множество мелких слюнных протоков открываются в области дна рта. Кровоснабжение железы обеспечивают подъязычная и подподбородочные артерии. Малые слюнные железы расположены в подслизистом слое полости рта, ротоглотки, носоглотки и гортаноглотки.

г) Парасимпатическая иннервация слюнных желез. Околоушная слюнная железа. Преганглионарные волокна начинаются в нижнем слюноотделительном ядре продолговатого мозга. Они проходят в составе языкоглоточного нерва к барабанному сплетению (якобсонов нерв), затем в составе малого поверхностного каменистого нерва проходят через овальное отверстие к ушному ганглию. Отсюда постганглионарные парасимпатические волокна в составе ушно-височного нерва (ветвь V3) подходят к околоушной слюнной железе.

д) Поднижнечелюстная и подъязычные железы. Преганглионарные волокна начинаются в верхнем слюноотделительном ядре моста. Они идут в составе лицевого нерва, затем присоединяются к барабанной струне и формируют язычный нерв.

Волокна образуют синапсы в поднижнечелюстном ганглии, расположенном в области поднижнечелюстной слюнной железы. Отсюда постганглионарные парасимпатические волокна идут напрямую к поднижчелюстной железе и посредством язычного нерва к подъязычной железе.

Учебное видео анатомии, топографии слюнных желез и их выводных протоков

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Слюнные железы корня языка

Например, врожденная короткая уздечка языка затрудняет формирование речевых навыков у ребенка.

Язык покрыт слизистой оболочкой. На верхней и боковой поверхностях языка она сращена с мышцами, на нижней — переходит в подслизистую основу. Слизистая оболочка состоит из многослойного плоского частично ороговевающего эпителия и собственной пластинки, представленной рыхлой соединительной тканью. На дорсальной поверхности языка слизистая оболочка образует сосочки: нитевидные, грибовидные и желобоватые.

У детей имеются еще листовидные сосочки. Все сосочки покрыты многослойным плоским эпителием и имеют основу из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Самые многочисленные — нитевидные сосочки языка. Они равномерно покрывают его верхнюю поверхность, концентрируясь вблизи границы с корнем языка, имеют коническую форму и не содержат вкусовых луковиц. На поверхности нитевидных сосочков эпителий частично ороговевает.

При некоторых заболеваниях ороговение эпителия сосочков слизистой оболочки языка усиливается — образуется так называемый налет.

В грибовидных сосочках через эпителий просвечивают кровеносные капилляры, что придает им красный цвет. Грибовидные сосочки немногочисленны, располагаются на спинке языка, сосредотачиваясь на кончике и по краям языка. Они крупнее нитевидных, имеют форму гриба с широкой вершиной и узким основанием. В эпителии содержат небольшое количество вкусовых луковиц.

Желобоватые сосочки (сосочки, окруженные валиком) в количестве 6-12 расположены между телом и корнем языка. Это самые крупные сосочки языка. По форме они напоминают грибовидные сосочки, но крупнее и как бы «утоплены» в слизистую таким образом, что вокруг них образуются глубокие желобки. В этих желобках застаивается слюна с частицами пищи, что создает благоприятные условия для восприятия вкуса пищи клетками вкусовых луковиц, которых очень много в эпителии боковых поверхностей сосочков.

В основания желобков открываются выводные протоки белковых желез Эбнера. Секрет этих желез промывает желобки и освобождает их от слущивающегося эпителия, скапливающейся здесь пищи и микробов.

Листовидные сосочки располагаются рядами по правому и левому краям языка. В пространства между сосочками открываются выводные протоки белковых желез, концевые отделы которых располагаются между мышечными волокнами языка. В эпителии боковых поверхностей листовидных сосочков залегают многочисленные вкусовые луковицы. У взрослых листовидные сосочки редуцируются, в местах расположения белковых желез развиваются жировая и лимфоидная ткани.

В языке находится 3 вида желез — белковые, слизистые, смешанные. Белковые железы — простые трубчатые разветвленные. Заложены в основании желобоватых и листовидных сосочков, в толще языка. Слизистые железы — простые, трубчато-альвеолярные разветвленные железы, расположены в корне языка и вдоль его боковых поверхностей. Протоки открываются в крипты язычной миндалины. Смешанные железы залегают в переднем отделе языка. Их короткие протоки открываются вдоль складок слизистой оболочки под языком, секреторные отделы располагаются в мышечной ткани языка.

Слюнные железы корня языка

Железы полости рта. Околоушная слюная железа. Поднижнечелюстная слюная железа. Подъязычная слюная железа. Кровоснабжение, иннервация.

В полость рта открываются выводные протоки трех пар больших слюнных желез: околоушной, поднижнечелюстной и подъязычной. Кроме того, в слизистой оболочке рта имеются многочисленные мелкие железы, которые в соответствии с их расположением называются: glandulae labiales, buccales, palatinae, linguales.

По характеру секрета железы могут быть:

1) серозные,

2) слизистые и

3) смешанные.

Три пары больших слюнных желез, glandulae salivales, достигая значительных размеров, выходят уже за пределы слизистой оболочки и сохраняют связь с полостью рта через свои выводные протоки. Сюда относятся следующие железы.

2. Glandula submandibularis, поднижнечелюстная железа, смешанного характера, по строению сложная альвеолярно-трубчатая, вторая по величине. Железа имеет дольчатое строение. Она расположена в fossa submandibularis, заходя за пределы заднего края m. mylohyoidei. По заднему краю этой мышцы отросток железы заворачивается на верхнюю поверхность мышцы; от него отходит выводной проток, ductus submandibularis, который открывается на caruncula sublingualis.

3. Glandula sublingualis, подъязычная железа, слизистого типа, по строению сложная альвеолярно-трубчатая. Она расположена поверх m. mylohyoideus на дне полости рта и образует складку, plica sublingualis, между языком и внутренней поверхностью нижней челюсти. Выводные протоки некоторых долек (числом 18 — 20) открываются самостоятельно в полость рта вдоль plica sublingualis (ductus sublinguals minores). Главный выводной проток подъязычной железы, ductus sublingualis major,идет рядом с протоком поднижнечелюстной и открывается или одним общим с ним отверстием, или тотчас вблизи.

Питание околоушной слюнной железы происходит из прободающих ее сосудов (a. temporalis superficialis); венозная кровь оттекает в v. retromandibularis, лимфа — в Inn. parotidei; иннервируется железа ветвями tr. sympathicus и n. glossopharyngeus. Парасимпатические волокна из языкоглоточного нерва достигают ganglion oticum и далее идут к железе в составе n. auriculotemporalis. Поднижнечелюстная и подъязычная слюнные железы питаются из a. facialis et lingualis. Венозная кровь оттекает в v. facialis, лимфа — в Inn. submandibulars et mandibulares. Нервы происходят из n. intermedius (chorda tympani) и иннервируют железу через ganglion submandibulare.

Учебное видео анатомии, топографии слюнных желез и их выводных протоков

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 18.8.2020

5. Железы языка

Язык содержит большое количество слюнных желез. Их концевые отделы лежат в прослойках рыхлой волокнистой соединительной ткани между мышечными волокнами и в подслизистой оболочке нижней поверхности. Различают три вида желез: белковые, слизистые и смешанные. Все они простые трубчатые или альвеолярно-трубчатые. В корне языка лежат слизистые, в теле — белковые, а в кончике — смешанные слюнные железы.

Функции языка: перемешивание и продвижение пищи, участие в акте глотания, воспроизведении звуков, выработке слюны.

Большие слюнные железы

В ротовой полости наряду с механической начинается химическая обработка пищи. Ферменты, участвующие в этой обработке, находятся в слюне, которая вырабатывается слюнными железами. В ротовой полости эти железы находятся в щеках, губах, языке, небе. Кроме того, есть три пары больших слюнных желез: околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные. Они находятся за пределами ротовой полости, но открываются в нее выводными протоками.

Слюна содержит слизистое вещество — гликопротеин муцин и ферменты, расщепляющие практически все компоненты пищи: амилазу, пептидазы, липазу, мальтазу, нуклеазы. Однако, роль этих ферментов в общем балансе ферментативных реакций желудочно-кишечного тракта невелика. Важное значение слюны в том, что она смачивает пищу, облегчавшее продвижение. Слюна содержит также бактерицидные веществасекреторные антитела, лизоцим и др.

Эндокринная функция слюнных желез заключается в выработке инсулиноподобного фактора (ростовой фактор), фактора, стимулирующего лимфоциты, фактора роста нервов и эпителия, калликреина, вызывающего расширение кровеносных сосудов, ренина, суживающего кровеносные сосуды и усиливающего секрецию альдостерона корой надпочечников, паротина, снижающего содержание кальция в крови, и др.

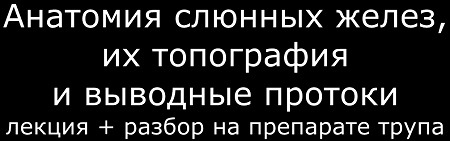

Все большие слюнные железы — органы паренхиматозного дольчатого типа, состоят из паренхимы (эпителий концевых отделов и выводных протоков) и стромы (рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани с кровеносными сосудами и нервами).

Поднижнечелюстные слюнные железы. Сложные альвеолярные или альвеолярно-трубчатые. Вырабатывают смешанный белково-слизистый секрет с преобладанием белкового компонента. В дольках железы находятся концевые отделы двух видов: белковые и смешанные. Смешанные концевые отделы образованы клетками трех видов: белковыми (сероцитами), слизистыми (мукоцитами) и миоэпителиоцитами. Белковые клетки лежат снаружи от слизистых и формируют белковые полулуния Джиануцци. Снаружи от них лежат миоэпителиоциты. Вставочные отделы короткие. Хорошо развиты исчерченные выводные протоки. В них есть клетки нескольких типов: исчерченные, бокаловидные, эндокринные, которые и вырабатывают все вышеуказанные гормоны слюнных желез

Подъязычные железы. Сложные альвеолярно-трубчатые железы, вырабатывающие слизисто-белковый секрет с преобладанием слизистого компонента. В них имеются концевые отделы трех типов: белковые, смешанные и слизистые. Слизистые концевые отделы построены из клеток двух типов: мукоцитов и миоэпителиоцитов. Строение двух других видов концевых отделов см. выше. Вставочные и исчерченные выводные протоки развиты плохо, т. к. клетки их формирующие часто начинают секретировать слизь, и эти выводные протоки по строению становятся похожими на концевые отделы. Капсула в этой железе развита слабо, тогда как междольковая и внутридольковая рыхлая волокнистая соединительная ткань, напротив, лучше, чем в околоушной и поднижнечелюстной железах.

Глоточная миндалина развивается на 4-м месяце внутриутробного периода из эпителия и подлежащей мезенхимы дорсальной стенки глотки. У эмбриона она покрыта многорядным мерцательным эпителием. Язычная миндалина закладывается на 5-м месяце.

Миндалины достигают максимального развития в детском возрасте. Начало инволюции миндалин совпадает с периодом полового созревания.

Собственная пластинка слизистой оболочки образует небольшие сосочки, вдающиеся в эпителий. В рыхлой волокнистой соединительной ткани этого слоя расположены многочисленные лимфатические узелки. В центрах некоторых узелков хорошо выражены более светлые участки — герминативные центры. Лимфоидные узелки миндалин чаще всего отделены друг от друга тонкими прослойками соединительной ткани. Однако некоторые узелки могут сливаться. Мышечная пластинка слизистой оболочки не выражена.

Пищевод. Развитие. Эпителий пищевода образуется из прехордальной пластинки, расположенной в энтодерме передней кишки, остальные слои — из окружающей ее мезенхимы. Особый интерес представляет вопрос о развитии эпителия пищевода, который в течение всего эмбрионального периода претерпевает многократные изменения. Сначала эпителиальная выстилка пищевода представлена однослойным призматическим эпителием. У 4-недельно-го эмбриона он становится двухслойным. После этого наблюдается интенсивное разрастание эпителия, которое приводит к полному закрытию просвета пищевода. Разросшиеся эпителиальные клетки в дальнейшем подвергаются распаду, вновь освобождая просвет пищевода. К 3-му месяцу внутриутробного развития пищевод выстлан многорядным мерцательным эпителием. С 4-го месяца мерцательные клетки постепенно вытесняются пузырьковидными, содержащими гликоген клетками, которые преобразуются в плоские клетки. Начиная с 6-го месяца эпителий пищевода становится многослойным плоским. У новорожденных в эпителии могут встречаться островки мерцательных клеток. У взрослых эти клетки сохраняются изредка только в протоках слизистых желез. Причины трансформации одного вида эпителия в другой неясны. Образование многослойного эпителия в слизистой оболочке пищевода обеспечивает сохранность стенки пищевода при прохождении грубых комков пищи. Железы пищевода появляются в конце 2-го месяца, мышечная оболочка пищевода — на 2-м месяце, а мышечный слой слизистой оболочки — на 4-м месяце внутриутробного развития плода.

Строение. Пищевод построен из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и адвентициальной оболочек. Слизистая оболочка и подслизистая основа образуют в пищеводе 7—10 продольно расположенных складок, вдающихся в его просвет.

Слизистая оболочка пищевода построена из эпителия, собственной и мышечной пластинок. Эпителий слизистой оболочки — многослойный плоский неороговевающий, но в пожилом возрасте его поверхностные клетки могут подвергаться ороговению. В составе эпителиального пласта имеется 20—25 клеточных слоев. В пищеводе человека плоские клетки поверхностного слоя эпителия содержат небольшое количество зерен кератогиалина.

секреторная — выработка слизи, облегчающей проведение пищевого комка;

Пищевод — орган слоистого типа. Стенка образована 4-мя оболочками: слизистой, подслизистой, мышечной и адвентициальной (серозной).

Слизистая оболочка образует продольные складки и состоит из трех слоев: эпителиального, собственной пластинки и мышечной пластинки. Эпителиальный слой — многослойный плоский неороговевающий эпителий, образованный базальным, шиповатым и слоем плоских клеток. Регенерация эпителия идет очень быстро за счет деления базальных клеток. Основной вид клеток эпителия — эпителиоциты, встречаются также клетки Лангерганса, внутриэпителиальные лимфоциты и эндокринные клетки. Собственная пластинка слизистой оболочки образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. Ее основные структуры — кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна, одиночные лимфоидные фолликулы, выводные протоки собственных желез пищевода и концевые отделы кардиальных желез пищевода, которые встречаются только в двух местах: на уровне перстневидного хряща гортани и пятого хряща трахеи или в нижней части пищевода близ его входа в желудок. Это простые разветвленные трубчатые железы, похожие на кардиальные железы желудка, откуда их название. Концевые отделы состоят из кубических или цилиндрических мукоцитов, вырабатывающих слизь. Мышечная пластинка слизистой оболочки образована продольными пучками гладкой мышечной ткани. Она участвует в формировании складок, облегчает прохождение грубых комков пищи.

Подслизистая оболочка образована рыхлой волокнистой соединительной тканью и участвует в образовании складок слизистой оболочки, обеспечивает ее питание и подвижность.

Мышечная оболочка образована внутренним циркулярным и наружным продольным слоями. В верхней трети — поперечно-полосатой, в средней третии поперечно-полосатой, и гладкой, в нижней трети — только гладкой мышечной тканью. Циркулярный слой мышечной оболочки образует верхний и нижний сфинктеры пищевода. Функция оболочки — продвижение пищи к желудку. Между слоями мышечной оболочки находится межмышечное нервное сплетение Ауэрбаха.

Серозная оболочка входит в состав стенки пищевода только в его поддиафрагмальном отделе. Образована двумя слоями: внутренний — рыхлая волокнистая соединительная ткань, наружный — мезотелий. На остальной части наружная оболочка представлена адвентицией, содержащей множество сосудов и нервное сплетение.

ПОДЪЯЗЫЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

ПОДЪЯЗЫЧНАЯ ЖЕЛЕЗА [glandula sublingualis (PNA, JNA, BNA)] — парная большая слюнная железа, расположенная в подъязычной области под слизистой оболочкой дна полости рта, на диафрагме рта. Впервые описана в 1679 г. Ривинусом (A. Rivinus). Является сложной трубчатой железой со смешанной, преимущественно слизистой секрецией (см.).

Содержание

Анатомия и гистология

П. ж. имеет форму эллипса, сдавленного с боков. Передний расширенный конец П. ж. находится на уровне клыка, задний суженный — на уровне 3-го большого коренного зуба (моляра) нижней челюсти. Проекция П. ж. на поверхность лица имеет форму овала. Продольный размер П. ж. 1,5—3,0 см, поперечный 0,4—1,0 см, вертикальный 0,8—1,2 см. Вес (масса) П. ж. у новорожденного в среднем 0,42 г, у взрослого 5 г. П. ж. лежит в рыхлой клетчатке дна полости рта (см. Рот, ротовая полость) и не имеет фасциального ложа. Ее латеральная поверхность граничит с телом нижней челюсти (corpus mandibulae), медиальная — с подъязычно-язычной (m. hyoglossus) и подбородочноязычной (т. genioglossus) мышцами; между железой и обеими мышцами проходят глубокие артерия и вена языка (а. et v. profundae linguae), язычный нерв (n. lingualis), ветви подъязычного нерва (rami linguales п. hypoglossi) и подчелюстной проток (поднижнечелюстной проток, Т.; ductus submandibularis). Верхний край П. ж. приподнимает слизистую оболочку дна полости рта, образуя подъязычную складку (plica sublingualis), нижний ее край входит в промежуток между челюстно-подъязычной (m. mylohyoideus) и подбородочно-язычной мышцами (цветн, табл., ст. 112, рис. 1 и 2).

П. ж. покрыта тонкой капсулой и разделяется на дольки рыхлой соединительной тканью. В дольках имеются трубчатые концевые отделы трех типов: слизистые, белковые и смешанные. Слизистые концевые отделы состоят из мукоци-тов. Белковые (серозные) концевые отделы, образованные сероци-тами, очень немногочисленны. В состав смешанных концевых отделов, кроме мукоцитов, входят сероциты, образующие скопления в виде полулуний, так наз. полулуний Джанунци (рис. 1). Протоки передней группы долек соединяются в большой подъязычный проток (duc tus sublingualis major), или бартолинов проток. Этот проток впервые описал у животных в 1685 г. К. Бар-толин младший, у человека — в 1698 г. Нук (A. Nuck). Большой подъязычный проток открывается на подъязычном сосочке (caruncula sublingualis) одним отверстием с подчелюстным протоком, отдельное устье имеет редко. Длина протока 0,9— 2,0 см, внутренний диам. 1,0—1,5 мм, просвет устья менее 1 мм. По данным С. Н. Касаткина, большой подъязычный проток непостоянен, он встречается в 23,5% случаев. Из средних и задних долек П. ж. берут начало малые подъязычные протоки (ductus sublinguales minores), описанные в 1724 г. Вальтером (A. F. Walther). Малые протоки открываются на подъязычной складке отдельными отверстиями, число к-рых колеблется от 4 до 30. Наличие множества протоков облегчает выведение вязкого секрета подъязычной железы.

Кровоснабжение П. ж. осуществляется подъязычной и подподбо-родочной артериями (аа. sublingualis et submentalis). Венозная кровь оттекает в язычную и лицевую вены (vv. lingualis et facialis). Лимфа собирается в подчелюстные лимф, узлы (nodi lymphatici submandibulares).

П. ж. имеет общие источники иннервации с подчелюстной железой. Обе железы снабжаются железистыми ветвями подчелюстного узла (gangl, submandibulares в составе к-рых имеются симпатические и парасимпатические волокна. В нек-рых случаях по ходу ветвей, идущих к П. ж., образуется отдельный подъязычный узел (gangl, sublinguale). В иннервации П. ж. принимает участие также ветвь язычного нерва.

Физиология и биохимия П. ж.— см. Слюнные железы.

Методы исследования

Исследуют П. ж. с помощью рентгенографии. При наличии самостоятельного подъязычного протока возможно проведение искусственного контрастирования железы (см. Сиалография). С целью выявления кистозного образования или опухоли П. ж. применяют диагностическую пункцию (см.) с последующим цитол, исследованием пунктата.

Патология

Патол, процессы в П. ж. сходны с таковыми при поражении других слюнных желез. На патол, состояние железы указывает увеличение подъязычных складок, болезненных при остром воспалении, безболезненных при хроническом, плотной консистенции при опухоли и мягкой консистенции при кистах П. ж.

Повреждения П. ж. встречаются относительно редко. При огнестрельном ранении они, как правило, сочетаются с повреждениями костей лицевого черепа. Кроме того, встречаются случаи повреждения П. ж. диском в процессе препаровки зубов нижней челюсти под коронки, во время операции по поводу острых воспалительных процессов в подъязычной области, при удалении слюнного камня (см. Сиалолитиаз) из среднего или заднего отделов подчелюстного протока. Диагностировать повреждение железы можно при осмотре раны, в к-рой бывает хорошо видна железистая ткань. Больных беспокоит боль при разговоре, приеме пищи. В результате рубцевания раны отток секрета из протоков П. ж. может нарушаться, что ведет к возникновению ранулы — ретенционной кисты (см. Киста).

Заболевания П. ж. включают реактивно-дистрофические процессы, острое и хроническое воспаление, кисты, опухоли (см. Слюнные железы).

Реактивно-дистрофические заболевания обычно не являются изолированным поражением П. ж.: они развиваются при системном поражении слюнных и слезных желез — болезни Микулича (см. Микулича синдром), всех экскреторных желез — синдроме Шегрена (см. Шегрена синдром), а также при других аутоиммунных и эндокринных заболеваниях (см. Слюнные железы). П. ж. при этом увеличивается в размерах, уплотняется, в дальнейшем наблюдается снижение ее функции.

Воспаление П. ж. бывает острым и хроническим. Причиной острого могут быть вирусы эпидемического паротита при атипичном течении (см. Паротит эпидемический), гриппа (см.) и др. Заболевание начинается остро, сопровождается повышением температуры тела. Железа увеличена в размерах, при пальпации резко уплотнена, болезненна. Подъязычные складки при этом утолщены, слизистая оболочка полости рта отечна (рис. 2). Эти явления сохраняются 4—5 дней, затем инфильтрат медленно рассасывается, и состояние нормализуется. На 2—3-й день заболевания возможно развитие абсцесса. Лечение консервативное, в случае абсцесса — оперативное. Хрон, воспаление П. ж. наблюдается относительно редко, обычно бывает двусторонним и сочетается с поражением околоушных или подчелюстных слюнных желез (см. Околоушная железа, Подчелюстная железа). Клинически проявляется припухлостью П. ж. При отсутствии лечения железа медленно увеличивается, уплотняется, становится бугристой (рис. 3). Болезненность появляется лишь при обострении процесса. Лечение включает общие мероприятия, направленные на повышение резистентности организма, местно применяют новокаиновую блокаду. Кроме того, необходимо лечение сопутствующих заболеваний.

Наиболее частым патол, процессом в П. ж. является ретенционная киста, к-рая возникает при нарушении оттока секрета из П. ж. Оболочка кисты состоит из богатой кровеносными сосудами соединительной ткани, пучки к-рой проникают в соединительнотканные прослойки долек П. ж. В периферических отделах оболочки кисты располагаются вытянутые клетки типа фибробластов, очень редко на внутренней поверхности оболочки обнаруживаются один — два ряда клеток кубического или многорядного цилиндрического эпителия. Первый клин, симптом кисты — появление припухлости в подъязычной области (безболезненной, мягкой или упругоэластической консистенции), к-рая, медленно увеличиваясь, может распространиться в подчелюстную область. При истончении слизистой оболочки дна полости рта в подъязычной области может наступить самопроизвольное вскрытие кисты и ее опорожнение. В этом случае она уменьшается в размерах или вовсе не определяется, но спустя нек-рое время (недели, месяцы) вновь появляется и увеличивается. Лечение кисты — оперативное: проводят цистотомию (вскрытие кисты и опорожнение) или удаляют кисту вместе с П. ж.

Операции

Для удаления кисты вместе с П. ж. производят разрез в подъязычной области. При выделении кисты и железы необходимо ввести зонд или катетер в проток подчелюстной железы во избежание его травмирования. Выделение П. ж. следует начинать с дистального полюса. В случаях локализации части кисты ниже челюстно-подъязычной мышцы Б. Д. Кабаков предложил осуществлять операцию в два этапа. На первом этапе, после рассечения тканей в подчелюстной или подподбородочной области выделяют оболочку кисты до суженной ее части у челюстно-подъязычной мышцы. Этот перешеек (узкую часть кисты) перевязывают и пересекают. Отделенную от окружающих тканей часть кисты удаляют. Рану послойно зашивают, оставляя небольшой выпускник. На втором этапе вскрывают кисту со стороны дна полости рта, широко иссекая слизистую оболочку подъязычной области, покрывающую кисту, а также оболочку кисты. После этого стенку кисты сшивают узловатыми швами с краями слизистой оболочки подъязычной области. Полость кисты тампонируют.

Библиография: Касаткин С. Н. Анатомия слюнных желез, Сталинград, 1948; Руководство по хирургической стоматологии, под ред. А. И. Евдокимова, с. 226, М., 1972, библиогр.; Сазама Л. Болезни слюнных желез, пер. с чешек., Прага, 1971, библиогр.; Солнцев А. М. и Колесов В. С. Хирургия слюнных желез, Киев, 1979, библиогр.; Rauch S. Die Speicheldrusen des Menschen, Stuttgart, 1959.

И. Ф. Ромачева; В. С. Сперанский (ан., гист.).