Сообщение язык как знаковая система

Язык как знаковая система

Таким образом, знания из области семиотики (науки о знаках) способствуют повышению речевой культуры.

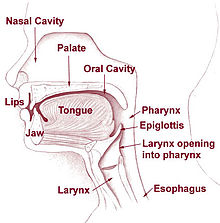

Акустика речи складывается из видов колебательных движений, тембра звука, его высоты, интенсивности и продолжительности звучания. В зависимости от характера колебательных движений звуки делятся на музыкальные (тоны) и немузыкальные (шумы). Тон возникает в результате непериодических (неритмических) колебаний звучащего тела, например, губ. Полярными по звучности являются, например, гласный А и согласный П. Между ними располагаются сонорные звуки: Р,Л,М,Н,Й. В некоторых языках согласный Л может усиливать свою звучность и превращаться в слогообразующий Л, например, в чешском языке. В корейском языке согласный Л может утрачивать голос, превращаясь в глухой шумный согласный. Высота звука определяется определяется числом колебаний голосовых связок. В речи высота голоса зависит от длины и натянутости голосовых связок. Сила звука (интенсивность) определяется амплитудой колебания, что зависит от напора воздушной струи и величины поверхности звучащего тела. Звук речи акустически сложен, так как содержит не только основные тоны, но и тоны резонаторные (резонанс в переводе с французского – «отзвук»). Их соотношение имеет огромное значение при определении основного качества звука – тембра. Тембр создаёт качественную характеристику звука. Тембр отличает один звук от другого, а также звуки одного лица от звуков другого. Работа органов речи, направленная на производство звуков, называется артикуляцией.Артикуляция складывается из трёх частей: 1. экскурсия – выход органов речи на работу по производству звуков; 2. выдержка – установка органов речи для данной артикуляции; 3. рекурсия – возвращение органов речи в первоначальное состояние. Особенности в произношении звуков в том или ином языке составляют его артикуляционную базу. Артикуляционная база языка возникает в результате исторической эволюции произносительного аппарата каждого народа. Артикуляционные привычки сохраняются на протяжении ряда эпох. При изучении иностранного языка артикуляционная база родного языка накладывает от печаток на произношение говорящего. Этим обусловлен акцент. Если говорящий хорошо осваивает артикуляционную базу иностранного языка, то он может говорить на этом языке чище, чем носитель языка. Артикуляционные базы языков отличаются друг от друга различной активностью органов речи и различным соединением органов речи. Поэтому фонетические системы разных языков имеют свои национальные особенности. У кавказских народов звуки « г, к, х » образуются не в ротовой полости, а в гортани и называются глубинно – гортанными. Звук «р» во французском языке и «х» в немецком языке образуются дрожанием маленького язычка, то есть продолжением верхнего нёба, и называются увулярными. В некоторых языках гласные и согласные противопоставляются по долготе и краткости. Так, в эстонском языке гласные и согласные имеют три ступени долготы: звуки краткие, долгие и сверхдолгие. В английском языке по долготе и краткости различаются гласные звуки. Это качество влияет нак смысл слова. Долгота и краткость звуков характерна для чешского, финского и якутского языков. В ряде языков существуют особые носовые гласные. Они обозначаются отдельными буквами. Носовые гласные сохраняются в современном польском и французском языке. Во многих языках мира существуют дифтонги. Это гласные со сложной артикуляцией. Они произносятся как единый звук речи. Один из таких гласных является основным, а другой – призвуком. Особое распространение дифтонги получили в английском языке. 8.УСТРОЙСТВО РЕЧЕВОГО АППАРАТА В производстве звуков речи принимает участие целый ряд органов, которые все вместе образуют речевой аппарат человека. Этот аппарат состоит их четырех главных частей: дыхательного аппарата, гортани, полости рта, полости носа.

Дыхательный аппарат состоит из диафрагмы, или грудобрюшной преграды, грудной клетки, легких, бронхов, дыхательного горла.

Роль дыхательного аппарата в речи подобна роли мехов, которые нагнетают воздух: он производит необходимую для образования звука воздушную струю.

В работе дыхательного аппарата различаются две фазы: вдыхание и выдыхание.

При вдыхании воздух через дыхательное горло и бронхи входит в легкие; при выдыхании выходит из них обратно. При простом дыхании (не во время речи) обе фазы приблизительно равны по длительности. Во время же речи вдыхание совершается быстро, а выдыхание растянуто. Это происходит потому, что в процессе речи используется главным образом выдыхание, а вдыхание лишь восстанавливает израсходованный в речи запас воздуха. Таким образом, когда мы говорим, воздух из легких через бронхи по дыхательному горлу попадает в гортань.

Гортань составляет верхний конец дыхательного горла. Это орган, служащий почти исключительно для целей образования звуков. Гортань подобна музыкальному инструменту, который дает самые разнообразные по высоте и силе звуки.

Поперек гортани расположены два пучка эластичных мускулов, похожих на две губы, которые называются голосовыми связками. Края голосовых связок, обращенные друг к другу, свободны и образуют щель, называемую голосовой.

Когда связки не натянуты, то голосовая щель широко открыта, и сквозь нее свободно проходит воздух. Именно такое положение связки занимают при образований глухих согласных. Когда же они натянуты и соприкасаются друг с другом, то свободный проход для воздуха затруднен. Воздушный поток с силой проходит между связками, в результате чего возникает колебательное движение, заставляющее их дрожать и вибрировать. В итоге образуется музыкальный звук, называемый голосом. Он принимает участие в образовании гласных, сонорных и звонких согласных.

Полость рта выполняет двоякую роль в образовании зву- •ков. С одной стороны, она служит резонатором, который придает различную окраску (тембр) звукам. С другой стороны, она является тем местом, где производятся различные по своему качеству самостоятельные шумы, которые или примешиваются к голосу, или сами, без участия голоса, образуют звуки.

Качество шумов в полости рта, а также роль полости рта как резонатора зависят от объема и формы, которые могут быть различны благодаря движению губ и языка. Эти движения называются артикуляциями. Посредством артикуляций каждый звук речи получает свою окончательную «отделку». Этим он отличается от остальных звуков. К артикуляциям языка и губ присоединяется еще движение нижней челюсти, которая, опускаясь, расширяет полость рта или обратным движением сужает ее.

Язык имеет особенно большое значение в образовании звуков речи. Он чрезвычайно подвижен и принимает различные положения по отношению к зубам и нёбу. Особенно подвижны передняя часть языка, кончик которой может касаться почти любого места рта, начиная с зубов и кончая мягким нёбом.

В зависимости от того, какой своей частью, насколько и к какому месту нёба поднимается язык, изменяются объем и форма полости рта, благодаря чему получаются различные шумы.

У языка никаких естественных границ между его частями провести нельзя, поэтому деление производится совершенно условно.

Часть языка, расположенная против зубной части нёба (вместе с кончиком языка), называется передней. Часть языка, расположенная против твердого нёба, — средней.

Часть языка, расположенная против мягкого нёба, называется задней.

Различия в звуках зависят от различий в артикуляциях языка, при этом нужно различать место и способ артикуляции.

Место артикуляции определяется:

Передняя часть языка может артикулировать по отношению к верхним зубам (например, при образовании согласных звуков [3], [то], [з], [с], [к], [л]) и по отношению к зубной части нёба (например, при образовании согласных [ж], [ні], [р]).

Когда язык артикулирует своей средней частью, то его спинка приближается к твердому нёбу (например, при образовании согласного звука [/] или гласных [и], [э]).

Когда же язык артикулирует задней частью, то его спинка поднимается к мягкому нёбу (при образовании согласных [г], [к], [X] или гласных [у]gt; [о]).

При произношении согласных звуков русского языка движение средней части языка может присоединиться к другим артикуляциям, благодаря такой дополнительной артикуляции получается так называемое мягкое произношение согласных.

То, что мы называем «мягкость» звука, акустически обусловлено более высоким тоном образуемых в полости рта шумов по сравнению с соответствующим «твердым». Эта большая высота звука связана с изменением формы и уменьшением объема резонирующей полости рта.

Работа губ также играет большую роль при образовании звуков, но меньшую, чем язык. Губные артикуляции совершаются или обеими губами, или только нижней губой.

При помощи губ могут быть произведены самостоятельные шумы, подобные тем, которые производит язык. Например, губы, смыкаясь друг с другом, могут образовать затвор, который со взрывом разрывается струей воздуха. Так образуются согласные [и] (без голоса) и [б] (с голосом). Если при этом открыт проход в полость носа, то получается согласный [л*].

Границей между полостью рта и проходом в полость носа служит так называемая нёбная занавеска (подвижное мягкое нёбо, заканчивающееся маленьким язычком). Назначение нёбной занавески состоит в том, чтобы открывать или закрывать для воздуха проход из зева в полость носа.

Назначение полости носа — служить резонатором при образовании некоторых звуков. При образовании большей части звуков русского языка носовая полость не принимает участия, так как нёбная занавеска бывает приподнята и доступ воздуха в полость носа закрыт. При образовании же звуков

[ж], [н] нёбная занавеска бывает опущена, проход в полость носа открыт, и тогда полость рта и полость носа образуют одну общую резонирующую камеру, другую качественную окраску — тембр. Артикуля́ция (от лат. articulo — «расчленяю») — в фонетике, совокупность работ отдельных произносительных органов при образовании звуковречи. В произношении любого звука речи принимают то или иное участие все активные произносительные органы. Положение этих органов, необходимое для образования данного звука, образуют его артикуляцию, отделимость звуков, чёткость их звучания.

Стриктура является одним из способов образования, то есть определяющим фактором того, насколько близко органы речи приближаются друг к другу, создавая звуки. Параметры иначе, чем стриктура, участвуют в образовании одно- и многоударных, а также в шипящих фрикативах.Назализованность и произношение боковых согласных тоже считается способом образования согласных, но некоторые учёные, такие как Питер Ладефогед, считают их отдельным явлением.

Артикуляция звука состоит из 3 этапов:

1. Экскурсия — подготовка речевого аппарата к произнесению звука, или начало артикуляции;

2. Выдержка — само произношение с сохранением положения органов, необходимого для произнесения;

3. Рекурсия — окончание артикуляции, представляющее собой завершение звука, при котором органы речи меняют свое расположение для произнесения следующего звука или переходят в состояние покоя.

В реальных условиях обычно произносятся не отдельные звуки, а речевая цепочка, тогда экскурсия следующего звука накладывается на рекурсию, а иногда и на выдержку предыдущего звука.

Артикуляционная база — в фонетике — совокупность приспособлений речевого аппарата к образованию звуков того языка, на котором человек общается.

Артикуляционная база очень устойчива и привычнa для всех членов данного языкового коллектива. Речевой аппарат фиксирует с высокой точностью — до полной автоматизации — тe взаиморасположения и позиции органов речи, которые необходимы для произнесения всех звуков языка. Хорошее усвоение артикуляционной базы необходимо для овладения правильным произношением изучаемого языка.

Перенесение артикуляционной базы одного языка на произношение звуков другого языка дает так называемый акцент.

11.Фонологические системы языков. Н.С. Трубецкой сводил фонологические отношения к отношениям между фонемами, представляющими собой пучки дифференциальных признаков (дифференторов). Этот признак-дифферентор постепенно осознается как элементарная фонологическая единица. Оставалось установить набор этих признаков, чтобы исследовать фонологические системы языков путем сопоставления с предварительно построенной моделью.

Одной из попыток выявления набора дифференторов и применения его к изучению фонологической системы явились труды Р.О. Якобскона и М. Халле при участии Г.М. Фанта и Е. Черри в 50-х годах. Их теория получила название дихотомической, или бинарной. В сущности эта теория в новых условиях продолжила трудыПражской лингвистической школы.

Классификация фонологический оппозиций в дихотомической теории опирается на несколько принципов. Первым принципом является бинарное соотношение дифференторов. Это означает, что при исследовании конкретных языков каждая фонема определяется набором дифференциальных признаков из числа заданных пар. Эти парные оппозиции являются или привативными, или диаметрально противоположными. Бинарная теория соответствует принципу двоичности, на котором основана работа компьютера. Она позволила свести многочисленные оппозиции дифференциальных признаков к двучленным.

Вторым принципом этой теории является убеждение, что во всех языках мира имеется определенный ограниченный набор дифференциальных признаков. Эти признаки являются общими и для согласных, и для гласных. В определенном языке, конечно, не выступают все признаки. Кроме того, один и тот же фонологический признак не обязательно в каждом языке должен иметь одну и ту же форму.

Помимо того, бинарная теория при своих характеристиках опирается на достижения современной акустической фонетики. Колебательные движения, составляющие в совокупности звук речи, обладают не только частотой, но и амплитудой. Анализ звука по составляющим его частотам и соотносительным с ними амплитудами можно представить графически в виду спектрограммы. В связи с этим установленные оппозиции можно проверять с помощью «видимой» речи.

В результате сведения всех многочисленных оппозиций к бинарным Р. Якобсон и его сотрудники установили следующие 12 пар дифференциальных признаков для сегментных фонем: вокальность – невокальность; консонантность – неконсонантность; длительность – недлительность (прерывность – непрерывность); абруптивность – неабруптивность; яркость – тусклость; звонкость – глухость; компактность – диффузность; низкая тональность – высокая тональность; бемольная тональность – простая тональность; диезная тональность – простая тональность; назальность – неназальность; напряженность – ненапряженность.

Вокальность характеризуется наличием тона. Консонантность обязана присутствию шума. Шумные согласные лишены вокальности, однако сонорные совмещают признаки вокальности и консонантности. Длительность и недлительность означают соответственно фрикативность и взрывность. Под абруптивностью имеется в виду образование согласных, сопровождаемое гортанной смычкой. Яркими согласными будут те, при произношении которых преграда разрушается постепенно (губно-зубные, свистящие, шипящие). К тусклым принадлежат прочие согласные. Звонкость связана с участием при образовании согласного голосовых связок. Оппозиция компактность – диффузность артикуляционно определена тем, что компактные согласные образуются в задней части полости рта, а диффузные – в передней. Со спектральным анализом связана оппозиция высокая – низкая тональность. Низкую тональность имеют гласные о, у, а, а также твердые и губные согласные, высокая тональность характерна для гласных и, е, а также зубных и мягких согласных. Признаком бемольной тональности обладают мягкие согласные в противоположность твердым. Дизная тональность свойственна лабиализованным гласным. Назальность обусловлена приобретением звуком носового тембра вследствие опускания небной занавески и одновременного выхода воздушной струи через нос и рот. Напряженность – ненапряженность характеризует, например, произношение немецких согласных.