Терминообразование в латинском языке

Материалы

Медицинская терминология включает несколько основных систем номенклатур областей медико-биологических знаний, представленных в виде терминов по анатомии, физиологии, клинике и фармации, которые, в свою очередь, также подразделяются на подсистемы.

Во всех подсистемах медицинской терминологии значительное место занимают сложные по структуре слова – словообразовательные конструкции, составленные из корневых и словообразовательных элементов. Особенно богата ими клиническая терминология, «обслуживающая» область медико-биологических знаний, относящихся к больному организму. Эта область обычно именуется патологией (греч. pathos чувствование, страсть, непристойность, распутство, страдание, затем – заболевание + logos слово, выражение, затем – наука). В патологии изучается клиника болезни, т.е. ее симптомы и проявления, нарушение физиологических функций, структурные изменения органов и тканей. Поэтому в качестве основы клинической терминологии выступают терминосистемы анатомии и физиологии. Собственно клиническая терминология касается разнообразных предметов, процессов, явлений, связанных с профилактикой, диагностикой болезней, их дифференциацией с помощью названий конкретных нозологических (греч. nosos болезнь) единиц, со способами обследования и лечения больных.

С точки зрения словообразования термины представлены простыми корневыми словами латинского или греческого происхождения, напр. stupor (оцепенение) tremor (дрожание), aphthae ( высыпания) и производные, т.е. слова, образованные при помощи суффиксов и приставок (аффиксальный способ образования), напр. insultus от insulto нападать, infarctus от infarcio набивать, начинять.

Основные способы терминообразования бывают аффиксные и безаффиксные. К аффиксным относятся способы образования производных путем присоединения словообразовательных аффиксов (префиксов, суффиксов) к производящим основам (ПО). Безаффиксные способы применяются преимущественно при образовании сложных слов с помощью терминоэлементов.

Латинские и греческие обозначения анатомических образований, имеющие абсолютно одинаковое значение, называют греко-латинскими дублетными обозначениями или дублетами.

Таким образом, для обозначения большинства анатомических образований (органов, частей тела) применяются греко-латинские дублеты. При этом в анатомической номенклатуре – латинские слова, в клинической терминологии – ТЭ греческого происхождения.

Встречаются отклонения от этого положения, например: влагалище лат. vag ina и греч. colp ( o )-; в клинической терминологии в качестве ТЭ встречаются оба ( colpitis и vagin itis воспаление влагалища); то же самое отмечается относительно лат. vas и греч. angi ( o )-, лат. ren и греч. nephr ( o )-, лат. rectum и греч. proct ( o )-.Например, в рентгенологических терминах принято употреблять термин маммография, вместо мастография, что, объясняется возможно тем, что в рентгенологии исследуется орган как таковой (в том числе и здоровый), хотя в терминологии болезней используется греческое mast ( o )- – относящийся к молочной железе. Некоторые анатомические исконно латинские наименования не имеют греческого эквивалента и употребляются во всех терминологических сферах, например: appendix отросток; sinus синус, пазуха; plexus сплетение, duodenum двенадцатиперстная кишка и т.п.

ТЭ греко-латинского происхождения являются международными и соответственно образованные с их помощью термины употребляется во всех языках, но с учетом их произношения. В русском языке ТЭ почти не используются в качестве самостоятельных слов. В этой функции выступает тождественное по значению русское слово. Поэтому в русском языке обычны отношения типа глаз, но офтальмология, офтальмоплегия, офтальмоскоп; кожа, но дерматология, дерматит, дерматоз, дермоид; желудок, гастротомия, гастрит, гастроскоп. Лишь немногие ТЭ могут в русском языке употребляться в качестве самостоятельных слов, например: аорта, бронх, плевра; аорто-графия, бронх-ит, бронхо-эктазия, плевр-ит и т.д. Подобные отношения в принципе наблюдаются и в европейских языках.

М.Б.Мусохранова. Пособие по латинскому языку для студентов фармацевтического факультета заочной формы обучения

Терминообразование в латинском языке

Лекция № 8. Способы словообразования

Основные способы словообразования – аффиксальный и безаффиксный.

К аффиксальным относятся способы образования производных путем присоединения словообразовательных аффиксов (префиксов, суффиксов) к производящим основам.

Безаффиксные способы используются преимущественно для образования сложных слов.

Сложным является слово, состоящее более чем из одной производящей основы. Сложное слово образуется способом основосложения.

Слово, в структуре которого имеется только одна производящая основа, называется простым: например, costoarticularis – сложное слово, a costalis и articularis – простые слова.

Существуют также смешанные способы словообразования: префиксация + суффиксация, сложение + суффиксация, способ создания сложносокращенных слов и др.

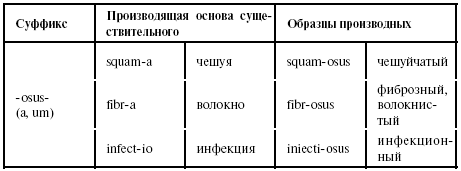

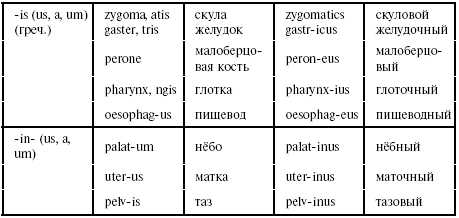

Суффиксацией называется присоединение суффикса к производящей (мотивирующей) основе. Полученное этим способом производное называется суффиксальным. Суффиксы выполняют важную классифицирующую функцию.

При суффиксации в качестве производящих используются основы разных частей речи – существительных, глаголов, прилагательных. Определенные суффиксы сочетаются с основами определенных частей речи.

2. При образовании прилагательных суффикс присоединяется к основе существительного, определяемой из формы род. п. ед. ч.: thotax, acis – thotrac-ic-us; cartilage, inis – cartilagin-e-us.

3. Как правило, производящая основа и суффикс принадлежат к одному языку – или к латинскому, или к греческому. Однако в терминологии немало специально «придуманных» гибридных слов, особенно среди прилагательных: например, brachi-al-is, acromi-al-is, pyramid-al-is, petr-os-us, arteri-os-us, где основы греческого, а суффиксы латинского происхождения. Встречаются прилагательные, в структуру которых включены и греческий, и латинский суффиксы.

2. Частотные латинские и греческие суффиксы

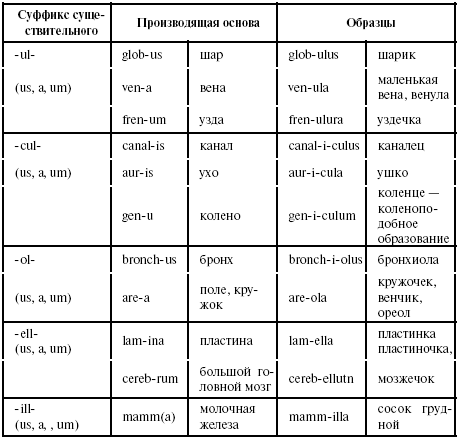

I. Деминутивы – существительные с общим словообразовательным значением «уменьшительность».

1. Некоторые искусственно образованные термины не имеют уменьшительного значения; такими являются обозначения стадий развития эмбриона: gastrula, blastula, morula, organella.

2. Не имеют также уменьшительного значения существительные macula (пятно), acetabulum (вертлужная впадина) и некоторые др.

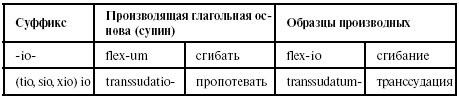

II. Существительные с общим словообразовательным значением «действие, процесс».

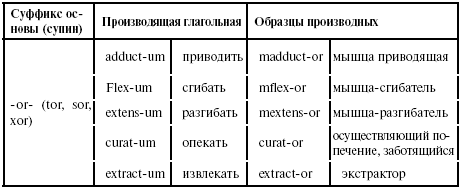

3. Существительные с общим словообразовательным значением «предмет (орган, инструмент, прибор), которым производится действие; лицо, осуществляющее деятельность».

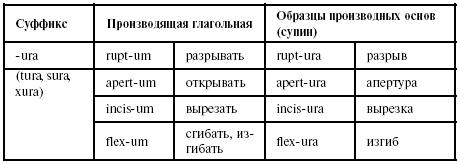

4. Существительные с общим словообразовательным значением «результат действия».

Суффиксы прилагательных

I. Прилагательные с общим словообразовательным значением «характеризуемый или богатый признаком, указанным производящей основой».

II. Прилагательные с общим словообразовательным значением «принадлежащий или относящийся к тому, что названо производящей основой».

III. Прилагательные с общим словообразовательным значением «похожий на то, что названо основой слова».

Большинство прилагательных этого типа искусственно созданы в XVII в. анатомами. Некоторые из них, например m. arytaenoidcus (черпаловидная мышца), m. mastoideus (сосцевидная мышца), m. pterygoideus (крыловидная мышца), вовсе не похожи на предметы, названные мотивирующими основами. Таким же «противоречием» отмечен термин vena mastoidea (сосцевидная вена), так как она не похожа на сосок, ее название объясняется тем, что она относится к processus mastoideus (сосцевидному отростку). Аналогичное объяснение у термина venae sigmoldeae. Вены, обозначаемые этим термином, совсем не похожи на греческую букву сигму, но они относятся к colon sigmoideum (сигмовидной ободочной кишке).

IV. Прилагательные с общим словообразовательным значением «несущий то, что названо производящей основой».

V. Прилагательные с общим словообразовательным значением:

1) «порождающий, производящий, вызывающий то, что названо основой» (активный смысл);

2) «порождаемый, вызываемый, обусловленный тем, что названо основой» (пассивный смысл).

В современной анатомической номенклатуре сложных слов, произведенных от основ исконно латинского происхождения, очень мало. Это искусственные образования, созданные в послеантичные времена: например, lymphonodus – лимфатический узел, fibrocartilago – волокнистый хрящ, corticopontinus – корково-мостовой.

Среди искусственных сложений немало гибридов: один из компонентов латинского происхождения, другой – греческого: например, neocortex (греч. neos – «новый» + лат. cortex – «кора») – новая кора; myoseptum (греч. mys, myos – «мышца» + лат. septum – «перегородка») – мышечная перегородка.

Сложных существительных среди анатомических наименований единицы, сложных прилагательных очень много, при этом производящие основы могут быть одноязычные – или только латинские, или только греческие: например, лат. tibiona-vicularis, septomarginalis; греч. pterygopharyngeus, thora-coacromialis. В то же время имеется значительное число гибридных сложений: musculoperoneas, zygomaticofnrotalis и т. д.

Некоторые особенности основосложения

2. Вариантность производящей основы. В латинском и греческом языках имеются существительные и прилагательные (III склонения), у которых основы словоформ именительного и родительного падежей различаются: например, cortex, cortic-is; греч. som-a, somat-os – «тело»; греч. meg-as, megal-u – «большой»; греч. pan, pant-os – «всё» и т. д. В качестве производящей основы латинских слов выступает основа родительного падежа: pariet-o-graphia, cortic-o-visceralis; у греческих слов производящей основой также чаще оказывается основа родительного падежа. Вместе с тем иногда производящая основа выступает в вариантной форме – то именительного, то родительного падежа, например: pan-, pant – «всё» (pan-demia, pant-o-phobia), mega– – «большой» (megacolon, megal-o-biastus).

3. Фонетико-графическая вариантность основ. Некоторые греческие основы испытали разную степень латинизации. В одних случаях сохранилось произношение, близкое к греческому языку, в других происходило сближение с нормой латинского языка. В результате одна и та же морфема может писаться по-разному: греч. cheir – «рука» – cheir и chir; греч. koinos – «общий», «совместный» – coenosis, koino-. Употребляется различная транскрипция греческого слова neuron – «нерв» в русских терминах: неврология, но нейрохирургия; нейрит (аксон) и неврит (воспаление нерва).

Префиксация, т. е. присоединение префиксальной морфемы (приставки) к корню, не меняет его значения, а лишь добавляет к этому значению некоторый компонент, указывающий на локализацию (выше, ниже, спереди, сзади), направление (приближение, отдаление), протекание во времени (прежде чего-либо, после чего-либо), на отсутствие или отрицание чего-либо.

Приставки развились преимущественно из предлогов, поэтому их прямые значения совпадают со значениями соответствующих предлогов.

У некоторых приставок на базе прямых значений развились вторичные, переносные. Так, у греческого предлога-приставки para– («около, рядом») развилось переносное значение «отступление, отклонение от чего-либо, несоответствие внешних проявлений сущности данного явления»: например, para-nasalis – околоносовой, но para-mnesia (греч. mnesis – «память») – парамнезия – общее название искажений воспоминаний и обманов памяти; paratyphus – паратиф – общее название инфекционных болезней человека, вызываемых определенными бактериями рода Salmonella, характеризующихся некоторыми клиническими проявлениями, сходными с симптомами брюшного тифа.

В описательных наименованиях, употребляемых в морфологических дисциплинах, терминоэлементы-префиксы имеют прямое значение. В терминах, выражающих понятия патологических состояний, болезней, нарушенных функций органов и тому подобное, терминоэлементы-префиксы часто употребляются со вторичными значениями.

В разных подсистемах медицинской терминологии и в биологии греческие и латинские терминоэлементы-префиксы имеют исключительно широкое применение. При этом в анатомической номенклатуре преобладают латинские приставки, а в терминологии патологической анатомии, физиологии, клинических дисциплин – префиксы греческого происхождения.

Как правило, латинские приставки присоединяются к латинским корням, греческие – к греческим корням. Однако встречаются и исключения, так называемые гибриды, например в словах epi-fascialis – надфасциальный, endo-cervicalis – внутришейный приставки греческие, а производящие основы – латинские. При префиксации в качестве производящей основы выступает целое слово: intra-articularis – внутрисуставной.

Антонимичные приставки. Важную роль в функционировании медицинских терминов играют антонимичные приставки, т. е. такие, значения которых противоположны: например, лат. intra– – «внутри» и extra– – «снаружи», «извне» и др.

Латино-греческие дублетные приставки. Значения ряда латинских приставок совпадают со значениями определенных греческих приставок или очень близки им:

лат. media– – греч. meso– – «посредине», «между».

При присоединении приставок к основам могут происходить изменения в приставке под влиянием начального звука основы. Главным образом это проявляется в ассимиляции (лат. assimilalio – «уподобление», «сходство»): конечный согласный в приставке полностью или частично уподобляется начальному звуку производящей основы. У некоторых латинских приставок может происходить элизия, т. е. выпадение конечного согласного. У греческих приставок ana-, dia-, cafa-, meta-, para-, and-, epi-, apo-, hypo-, meso– элизия проявляется в отпадении конечного гласного перед начальным гласным основы. Тем самым устраняется возможное зияние (гласный с гласным).

5. Префиксально-суффиксальные производные

Слова, образованные одновременным присоединением к корню (основе) приставки и суффикса, называются префиксально-суффиксальными производными. Так в древнегреческой терминологии возникли термины hypo-gastr-ium (греч. hypogastrion) – нижняя часть живота, mes-enter-ium (греч. mesenterion) – брыжейка. Впоследствии были образованы по той же модели термины mesogastrium, epigastrium и названия всех брыжеек (mesometrium, mesovarium и т. п.). Таким же образом возникли perichondrium, periodontium, paracolpium, endocardium, pericardium, epineurium и т. п. Сначала был создан термин epithelium для обозначения тонкой кожицы над грудным соском (греч. thele – «сосок»), затем значение термина расширилось и по его модели были созданы термины mesothelium, endothelium.

2. Если мотивирующее слово является сложным, то может опускаться одна из корневых морфем. Так, в терминах патологии, функциональных нарушений крови обычно опускается корневая морфема cyt(us): например, leucocytus, но leucopenia (вместо более полного leucocytopenia).

Именное словообразование классического латинского языка и его роль в формировании современной медицинской терминологии Текст научной статьи по специальности « Языкознание и литературоведение»

Аннотация научной статьи по языкознанию и литературоведению, автор научной работы — Косова Л.Ю., Куриленко Е.Е., Принцева Н.Ю.

NOMINAL WORD-FORMATION OF CLASSIC LATIN AND ITS ROLE IN DEVELOPMENT OF MODERN MEDICAL TERMINOLOGY

Текст научной работы на тему «Именное словообразование классического латинского языка и его роль в формировании современной медицинской терминологии»

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Филологические науки. Том 2 (68). № 2. Ч. 1. 2016 г. С. 123-131.

ИМЕННОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Косова Л. Ю., Куриленко Е. Е., Принцева Н. Ю.

Институт иностранной филологии Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, Симферополь, Крыш, Российская Федерация

В статье ставится задача рассмотреть основные характеристики именного словообразования классического латинского языка и выявить его влияние на формирование современной медицинской терминологии. Именное словообразование рассматривается как главный источник заимствования не только отдельных слов, но целых словообразовательных моделей.

Ключевые слова: словообразование, морфема, терминоэлемент, словообразовательная модель.

Существует ряд работ, посвященных латинскому словообразованию, многие из них устарели и не соответствуют современным принципам словообразовательного анализа. При составлении грамматик латинского языка многие авторы, принимая во внимание особую роль словообразования, посвящали его описанию отдельный раздел. Но эти разделы были как правило краткими и мало информативными. Некоторые работы, имеющие неоспоримую ценность, освещают лишь отдельные виды, типы и модели именного словообразования. Системных исследований именного словообразования латинского языка и его функционирования в медицинской терминологии крайне мало. Этим объясняется актуальность выбора темы исследования. Целью данной работы является анализ способов именного словообразования в литературном латинском языке и изучение его роли в формировании медицинской терминологии.

Латинский язык в современном мире активно используется для дискурсивных практик разного рода, будь то озвучивание религиозных текстов или постоянное и непосредственное влияние на развитие терминосистем фундаментальных наук. Словоо-

бразовательный фонд латинского языка и вообще греко-латинская лексика выступают как порождающая среда для всей современной неологии.

Анализ существующих публикаций и монографий по данной проблематике показывает, что немало факторов препятствовало адекватному описанию словообразования в латинском языке. На момент создания лучших грамматик латинского языка еще не существовала методика словообразовательного анализа, т.е. не были сформулированы понятия словообразовательной структуры, словообразовательных морфем, словооизменительных морфем, не были четко разграничены понятия словообразовательной структуры слова и его морфемного состава. В настоящее время существует ряд работ, в которых описаны теоретические основы словообразования, разработаны принципы морфологического и словообразовательного анализа на материале германских языков (А. И. Смирницкий, Е. С. Кубрякова, М. Д. Степанова и др.), славянских (В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, И. С. Улуханов, Е. А. Земская, П. А. Соболева, Н. А. Тихонов, В. В. Лопатин и др.), романских (Н. Д. Арутюнова, Ю. С. Степанов, В. Г. Гак, Е. А. Вольф и др.). В области латинского языка таких фундаментальных исследований крайне мало (В. Ф. Новодранова, И. А. Большаков и А. А. Дурново), поэтому свою задачу мы видим в попытке детального описания способов именного словообразования в латинском языке на материале лексики медицинской терминологии.

1. Классификация словообразовательных моделей латинского языка

Анализ материала именного словообразования в латинском языке базируется на понятиях словообразовательного и морфологического анализа, на принципах деривационной ономасиологии, синтаксиса и принципах взаимодействия с другими уровнями языковой системы, например, фонологией. Одним из основополагающих мы считаем принцип, что морфологический анализ «направлен на выделение значащих частей слова и определение их иерархии, на обнаружение зависимостей между этими частями и вхождением слова в определенный парадигматический ряд, на обнаружение корреляций между строением слова и передаваемыми им грамматическими значениями» [5, с. 8]. Морфема является основной единицей морфологического анализа. В результате такого анализа слово представляется в виде цепочки морфем, которые являются конечными составляющими комплексных форм.

Е. С. Кубрякова [4, с. 39-40] называет системой словообразования «взаимосвязь и взаимодействие основных способов словопроизводства и словосложения, что находит отражение в распределении и функционировании главных словообразовательных моделей».

Следуя такому определению, необходимо описать словообразовательные модели латинского языка. Словообразовательные модели называются главными или системными, если они регулярно воспроизводятся в языке по аналогии и строятся с учетом фонетических законов, действующих в языке [10, с. 95].

Классификация словообразовательных моделей строится в нашей работе соответственно способу словообразования, который является организующим началом в формировании отдельных подсистем словообразования: префиксации, суффиксации и словосложения.

Основными способами словообразования классического латинского языка считаются аффиксальный и безаффиксный. Аффиксальный способ подразумевает образование производных путем присоединения словообразовательных аффиксов (префиксов, суффиксов) к производящим основам.

Безаффиксные способы используются преимущественно для образования сложных слов. Сложным является слово, состоящее более чем из одной производящей основы.

2. Префиксация. Основные характеристики префиксальных моделей

Префиксация, т. е. присоединение префиксальной морфемы (приставки) к корню, не меняет его значения, а лишь добавляет к этому значению некоторый компонент, указывающий на локализацию (выше, ниже, спереди, сзади), направление (приближение, отдаление), протекание во времени (прежде чего-либо, после чего-либо), на отсутствие или отрицание чего-либо.

Несомненно, истоки префиксации нужно искать в словосложении, когда предлоги, наречия и другие частицы стали одними из первых компонентов слова-композита. Таким образом, к становлению префиксальной системы латинского языка привели семантические, функциональные и структурные изменения наречий и предлогов в препозитивном употреблении. Е. С. Кубрякова определяет префикс как деривационную морфему, которая имеет коррелят в виде служебного слова (предлога и/или наречия) и характеризуется обобщенным содержанием [4, с. 75].

Количественные показатели префиксов определяются длиной словообразовательного ряда, количеством соединенных с префиксом основ и, наконец, количеством содержащих префикс производных слов.

Фонологическими характеристиками префиксов являются слитность, цельно-оформленность. Ведь на них распространяются общие фонетические законы, которые действуют в пределах слова: ассимиляция, редукция гласного, элизия и другие.

Важную роль в формировании медицинских терминов также играют антони-мичные приставки (Таб. 1) и дублетные приставки.

Латинские антонимичные приставки

/ \ ante-, prae-, pro- post-, retro-

3. Суффиксация. Основные характеристики суффиксальных моделей

Суффиксация это способ именного словообразования при котором к производящей (мотивирующей) основе присоединяется суффикс. Полученное этим способом производное называется суффиксальным.

Внушительное количество и значительное разнообразие именных суффиксов требует ясной классификации суффиксальных моделей по функциям и распределению суффиксальных рядов по семантическим полям.

Суффиксы выполняют важную классифицирующую функцию.

Сравнительная таблица продуктивности суффиксов Кейе

Суффикс Число производных % от всех производных

Медицинская терминология пополняется не только за счет заимствований греческих лексических единиц, но и отдельных терминоэлементов, способов их соединения. Уже в литературном латинском языке нередким было явление словосложения латинских и греческих элементов в сложном слове. По своему происхождению словообразовательные модели на базе основосложения могут быть латино-латинскими, латино-греческими, греко-греческими и греко-латинскими. В медицинской терминологии проявляется двуязычие, которое впоследствии стало отличительной чертой всех научных терминосистем.

Именное словообразование классического латинского языка является организующим началом в формировании подсистем медицинской терминологии. Каждая из этих подсистем базируется на одном из способов словообразования латинского языка: префиксации, суффиксации и словосложения. Большим разнообразием представлены префиксальные модели словообразования в медицинских терминах. Большинство

префиксальных моделей несут пространственное значение, в медицине крайне важно точное указание местоположения органа, являющегося объектом наблюдения или лечения (в нормальной, топографической анатомии и гистологии). В клинической терминологии префиксальные модели чаще имеют оценочное значение, часто негативное. Суффиксация классического латинского языка активно задействована в формировании медицинской терминологии, хотя подверглась значительной модификации. Суффиксы греческого происхождения участвуют в образовании интернациональной медицинской лексики. Суффиксы играют в терминологии классифицирующую роль. Система латинского словосложения нашла свое отражение в создании медицинской терминологии. Здесь характерным является образование терминов по аналогии с типичными образцами с частотными компонентами, использование терминоэлементов греческого происхождения, а также дублирование греческих и латинских словообразовательных элементов, конкуренция синонимических основ греческого и латинского языков. Можно утверждать, что система именного словообразования классического латинского языка при всем многообразии словообразовательных моделей, оказалась недостаточной для формирования терминологического аппарата медицинской науки. Терминообразование выходит за рамки именного словообразования латинского языка, используя греческие заимствования как на уровне отдельных словообразовательных элементов, так и на уровне целых словообразовательных моделей в рамках всех словообразовательных способов. Система именного словообразования классического латинского языка являясь закрытой и статичной, послужила базой для развития открытой, нуждающейся в постоянном обновлении, динамично развивающейся системы медицинского терминообразования, связанной с потребностью науки в наименовании новых понятий.

NOMINAL WORD-FORMATION OF CLASSIC LATIN AND ITS ROLE IN DEVELOPMENT OF MODERN MEDICAL TERMINOLOGY

Kosova l. U., Kurilenko Ye. Ye., Printseva N. U.

Foreign Philology Institute, Taurida Academy named after V I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russian Federation

In this article we gave characteristics of nominal word-formation of classic Latin, described the point of its influence on medical terminology development.

The main aim of this work is to analyze methods of nominal word-formation in literary Latin, to determine the notions of word-forming and morphological analysis, to reveal frequency of word-forming models of Latin and Greek languages in medical terminology system.

In the article we question about Latin language meaningfulness, its position in modern world as it’s used actively even nowadays for different discourse practices and it also influences always and directly on the development of terminology systems of fundamental sciences.

Word-forming base of Latin and in general greek-latin lexics are as an originative sphere for all modern neology.

Analysis of the material of nominal word-formation in Latin is based on the terms of word-forming and morphological analysis, on principles of derivation onomasiology, synthesis and those of cooperation with other levels of language system, for example, phonology.

In our work classification of word-forming models is due to method of word-formation which is an organizing point in development of separate sub-systems of word-formation: prefixes, suffixes and word-compounding.

As a result of our research we found out that in medical terminology great variety is present in prefixes models of word-formation.

Most of prefix models give spatial meaning, in medicine the exact pointing of organ location is extremely important, as it is an object of treatment or medical observation.

In terms of clinical medicine prefix-models more often have evaluating meaning than a negative one.

Suffixation of classic Latin is also actively involved in formation of medical terminology, although it underwent considerable modification.

Suffixes of Greek origin take part in development of international foundation of medical lexics.

Latin suffixes perform an important classification function. Due to them all words are divided on corresponding classes of notions.

System of Latin word-formation reflected in development of medical terminology.

The most peculiar here is formation of terms by analogy to the typical examples with frequency components, using of term-elements of Greek origin, of duplicates of Greek and Latin word-formation elements, competition of synonymous bases of the Greek and Latin languages.

Having done this research, we can say that system of nominal word-formation of classic Latin with its varieties, majority of word-building models was insufficient for development and formation of terminological apparatus of medical science.

Term-formation is out of word-forming limits of Latin using Greek borrowings both on the level of some word-forming elements and on the level of complete word-forming elements at all word-forming methods.

Being static and a closed one, system of nominal word-formation of classic Latin was a basis for development of an open, necessary for constant updating, dynamically forming system of medical term-formation connected with scientific needs in naming new notions.

Keywords: word-formation, morpheme, term-element, word-forming model.