Язык как средство идентификации личности

Краткий обзор современных методов криминалистической идентификации личности по фонограммам (звукозаписям, аудиозаписям) устной речи

Метод идентификации, называемый «Диалект»

В связи с тем, что данный метод практически невозможно использовать без программного обеспечения, в которое он встроен, дальнейший анализ его возможностей распространяется и на программное обеспечение.

Возможности: Криминалистическая идентификация личности человека по фонограммам его устной речи на русском языке.

Поставщик: ООО «Целевые технологии» (г. Москва)

Достоинства:

Недостатки:

Ошибки и проблемы использования: Связаны главным образом с человеческим фактором и проявляются в неумении отделить индивидуальные лингвистические признаки от признаков регионального диалекта или говора, а также в недооценке важности инструментальной части исследования и в неумении её эффективно использовать. Относительно «свежей» ошибкой является попытка использовать данный метод для идентификации лиц, говорящих на нерусском языке.

Общая оценка: в целом данный метод соответствует уровню развития речевых технологий конца прошлого века и не учитывает многонационального характера современной преступности, объективных изменений в русском языке, появления и развития цифровых средств речевой связи.

Более подробную информацию о данном методе можно получить из следующих источников:

Примечание: В настоящее время проводится модернизация программного обеспечения «Фонэкси» без изменения метода идентификации.

Метод идентификации, используемый в СЭУ МЮ РФ

не привязан к какому либо определенному программному обеспечению.Используется в экспертной практике более 15 лет.

Возможности: Криминалистическая идентификация личности человека по фонограммам его устной речи на русском и других языках (при наличии соответствующего специалиста).

Субъекты использования: СЭУ МЮ и МО, негосударственные экспертные организации.

Достоинства:

Ошибки и проблемы использования: Связаны главным, образом с неполнотой исследования и сложностью принятия решения по его результатам.

Общая оценка: несомненно является одним самых гибких и перспективных методов. Препятствием для его широкого распространения является низкая степень автоматизации экспертного исследования и высокие требования к квалификации экспертов.

Более подробную информацию о данном методе можно получить из следующих источников (перечислены в хронологическом порядке):

Метод идентификации, называемый «Этнос»

(по названию программного обеспечения, в которое данный метод встроен). Самый «молодой» метод идентификации, реализован в компьютерной программе «Этнос». Используется на практике с 2008 года.

В связи с тем, что данный метод практически невозможно использовать без программного обеспечения, в которое он встроен, дальнейший анализ его возможностей распространяется и на программное обеспечение.

Возможности: Криминалистическая идентификация личности человека по фонограммам его устной речи на узбекском, таджикском, цыганском и азербайджанском (с 2011 г.) языке.

Поставщик: Данный метод и соответствующее программное обеспечение разработаны специалистами ООО «Центр речевых технологий» по заказу ФСКН РФ.

Достоинства:

Недостатки:

Ошибки и проблемы использования:

Судя по отзывам заказчиков экспертизы, главной проблемой является подготовка специалистов, знающих особенности конкретного языка, а также очень длительная процедура внедрения. Не имеет перспектив использования в других государственных СЭУ в виду ограниченного списка языков.

Общая оценка: несмотря на прогрессивность используемых алгоритмов, «идеологически» данный метод и соответствующий программный продукт является малоперспективным и малоинтересным для других пользователей в связи с практической невозможностью сбора и поддержания актуальности речевых баз языков народов России, их региональных диалектов, языков других стран, а также подготовки специалистов по соответствующему языку.

Метод «формантного выравнивания»

наиболее универсальный из упомянутых в настоящем обзоре методов. Не привязан к какому-либо определенному программному обеспечению.Среди наиболее известных случаев использования данного метода в экспертной практике можно отметить следующие:

Возможности: Криминалистическая идентификация личности человека по фонограммам устной речи практически на любом языке. «Практически» в данном случае означает лишь то, что пока не накоплен достаточный опыт идентификации по фонограммам речи на тональных языках, широко распространенных в юго-восточной Азии, а также встречающихся в Африке и Латинской Америке.

Достоинства:

Ошибки и проблемы использования: В связи с тем, что данный метод используется небольшим числом исключительно квалифицированных и опытных экспертов, существенных ошибок не было выявлено.

Общая оценка: несомненно является самым современным и перспективным методом. Препятствием для его широкого распространения является низкая степень автоматизации экспертного исследования и высокие требования к квалификации эксперта, а также отсутствие интереса к нему у государственных СЭУ (и без иноязычных фонограмм они загружены на несколько месяцев вперед).

Более подробную информацию о данном методе можно получить из следующих источников (перечислены в хронологическом порядке), большинство которых можно найти в Интернете:

Заключение:

В настоящее время в государственных СЭУ и негосударственных экспертных организациях применяется как минимум четыре метода идентификации личности по фонограммам речи, обладающих различными возможностями, используя которые можно получить отличающиеся результаты при исследовании одних и тех же объектов: один метод позволяет провести идентификационное исследование, другой – нет; один метод позволяет сделать категорический вывод, другой – нет.

В связи с этим при назначении экспертизы, выборе СЭУ или негосударственного эксперта следует учитывать, что способность СЭУ проводить данный вид экспертиз, а также компетентность конкретного эксперта определяется в т.ч. используемыми методами идентификационного исследования.

Язык как способ идентификации личности и нации

Сегодня, 15 апреля в 10.00 в Мурманской государственном техническом университете открылась международная научно-практическая конференция «Язык как способ идентификации личности и нации» / «Language as a way personality and nation identification» (15-16 апреля 2013 г.)

Направления работы конференции:

В рамках данной конференции будет организованно проведение круглых столов и семинаров:

– Язык как ресурс культурного наследия и фактор устойчивого развития / Language as a resourse of cultural heritage and a factor of sustainable development.

– Язык как способ самоутверждения / Language as a means of self-affirmation.

– Специфика языка и механизмы самоидентичности / Language peculiarities and mechanisms of self-identity.

– «Русский мир». Язык как фактор национальной безопасности России / «Russkiy Mir». Language as a factor of Russian national security.

– Язык и общение: педагогические практики реализации образовательных программ / Language and Communication: pedagogical practices of educational programs realization.

От саамского сообщества принимают участие и выступят с докладами:

Н.Е. Афанасьева, заместитель председателя Самь Соббар,

Е.С. Яковлева, президент «Ассоциации кольских саамов»

Н.И Чупрова, директор ГОБУ «Центр коренных народов»

С выступлениями и решениями конференции познакомим по завершению работы конференции.

Приглашаем филологов на конференцию

ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ

КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УрО РАН

МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН (Сыктывкар) совместно с Министерством национальной политики Республики Коми планируют проведение 14-17 октября 2014 года II Всероссийской научной конференции «Филологические исследования – 2014. Источники, их анализ и интерпретация в филологических науках».

На конференции предполагается обсуждение следующих проблем:

Источники в фольклористических, литературоведческих, лингвистических исследованиях: критерии отбора, стратегии использования, специфика интерпретации;

Типы и виды источников: возможности использования и перспективы пополнения различных архивов;

Архивные и музейные коллекции: методы работы с материалами;

Базы данных и архивы экспедиционных материалов: история создания, проблемы сохранения, описания и систематизации материалов;

Проблемы и перспективы создания единых национальных фондов, цифровых этноархивов и библиотек, моделирующих этническое пространство в информационных системах;

Актуальные источниковедческие проблемы в исследованиях духовной культуры народов Европейского Севера России;

Языки, фольклор и литература финно-угорских народов: источниковедческие аспекты;

Материалы собирателей-любителей (краеведов и др.): проблемы аутентичности;

Интернет-ресурсы как новый вид источников: возможности использования в научных исследованиях;

Компьютерная и корпусная лингвистика в исследованиях финно-угорских языков;

История литератур финно-угорских народов: проблемы исследования художественного текста;

Творческое наследие художника слова: опыт интерпретации.

Круг проблем открыт для обсуждения!

В рамках конференции планируется проведение симпозиума «И.А. Куратов: жизнь и творчество», посвященного юбилею основоположника коми литературы Ивана Алексеевича Куратова (1839 – 1875). Предлагается обсуждение таких вопросов, как художественный опыт И.А. Куратова в социокультурном контексте, творческое наследие И.А. Куратова в области литературоведения, художественного перевода, языкознания.

К участию приглашаются исследователи научных и образовательных учреждений – фольклористы, лингвисты, литературоведы и представители смежных специальностей, чьи интересы по тематике и направлениям соприкасаются с темой конференции. Приветствуется участие молодых исследователей (аспирантов, молодых специалистов).

По материалам конференции планируется издание сборника статей. Требования к срокам предоставления и оформлению статей будут отправлены во втором информационном письме.

Заявки на участие принимаются до 31 августа 2013 года по электронному адресу [email protected], факсу (8212)-24-55-64 (с пометой «Филологические исследования-2014») или почтой по адресу 167982 Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 26. Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН (отв. секретарю оргкомитета Рассыхаеву Алексею Николаевичу). Контактный телефон (8212) 20-17-02.

В заявке (см. приложенную форму) следует указать ФИО (полностью), место работы (полное официальное наименование организации), должность, ученое звание, ученую степень, телефон, электронный и почтовый адрес, название доклада, форму участия: очная или заочная (стендовый доклад), аннотацию доклада (не более 200 слов).

В связи с тем, что проведение конференции зависит от финансирования РГНФ и своевременного оформления соответствующих документов, просим осуществить отправление заявок в сроки, указанные в информационном письме. Оргкомитет обращается с просьбой передать информацию о конференции всем заинтересованным лицам. Второе информационное письмо будет отправлено в апреле 2014 года после рассмотрения заявок и аннотаций.

Оргкомитет

Заявка на участие во Всероссийской научной конференции

«Филологические исследования – 2014.

Источники, их анализ и интерпретация в филологических науках».

ЛЕКЦИЯ 10. Лингвистическая идентификация личности на разных уровнях языка и по данным текста

1. Теоретические основы лингвистической идентификации личности. Языковая личность

3. Социальная, возрастная, гендерная идентификация личности на разных уровнях языка

4. Идентификация личности по данным текста

Языковое сознание нации, формируемое потенциалом языковой системы, позволяет представить языковой коллектив как некую совокупность личностей, наделенных номинально одинаковой способностью речепроизводства. Есть данные, что активный запас лексики носителя языка в среднем составляет 2,5-3 тыс. единиц. Пассивный словарь — в десятки раз больше. В языковом сознании неграмотной крестьянки может содержаться около 30 тыс. лексем. Перцептивные возможности рядового носителя языка не менее впечатляющи — слуховая память хранит несколько сотен голосов. Таким образом, с одной стороны, язык действует как социализирующая и унифицирующая сила, объединяющая носителей языка в языковой коллектив, с другой — язык является одним из наиболее надежных и эффективных средств формирования индивидуальности (личности). Именно поэтому язык является надежным средством идентификации личности.

Теоретической основой речевой идентификации является понятие «языковая личность». Под языковой личностью мы будем иметь в виду наивного носителя языка, способного реализовать в речевой деятельности некую совокупность языковых средств, характеризующих определенную часть языкового коллектива (социальную группу) в данный промежуток времени. Речевое поведение в абсолютном большинстве случаев обусловлено психическими и мыслительными стереотипами, сложившимися в данном языковом коллективе, или его части.

Цельность и органичность языковой личности не зависит от интеллекта, образования и нравственности. Даже если эти параметры не отличаются «высоким уровнем», способность индивида в целом адекватно воспринимать и воспроизводить речь на родном языке позволит ему осознавать себя равным среди равных, по крайней мере, в той части языкового коллектива, принадлежность к которой обусловило формирование соответствующей формы отношений с языком. Умение говорить не требует от индивида специальной подготовки, необходимой для умения писать. Поскольку грамотным человеком считается не тот, кто умеет говорить, а тот, кто освоил алфавит, графику и орфографию языка, постольку владение письмом также следует считать свойством языковой личности.

Поведение личности, в целом, и языковой личности, в частности, обусловлено ее мировоззрением, как некоей системы ценностей. Языковое поведение личности определяется (по Ю. Н. Караулову) языковой картиной мира, представляющей собой диалектическое единство коллективного языкового сознания нации и индивидуальных способов его материализации в конкретных речевых актах.

Лингвистический анализ речевого материала «позволяет реконструировать содержание мировоззрения личности» (Караулов, 1989. С. 6). Материалом для такого анализа, по мнению Ю. Н. Караулова, должен быть дискурс — «определенный набор речевых произведений отрывочного характера, собранный за достаточно длительный промежуток времени» (Караулов, 1989. С. 6). Исследование социально-психологических характеристик языковой личности (по Ю. Н. Караулову) должно исходить из общей стереотипной посылки, согласно которой человек проживает, в среднем, 25 тыс. дней, построенных (особенно в зрелом возрасте) на довольно стандартных (стереотипных) линиях поведения. «Описав один типовой день, или дневной дискурс, лингвист сможет сделать выводы не только о языке, но и о других уровнях организации человека как личности».

Проблема лингвистической идентификации личности включает в себя два аспекта, которые определились в практике проведения судебных автороведческих экспертиз.

Собственно идентификационный аспект –– проверка авторства. Он включает:

–– подтверждение авторства определённого лица;

–– исключение авторства определённого лица;

–– проверка того, что автором всего текста был один и тот же человек;

–– проверка того, что написавший текст является при этом его настоящим автором.

Диагностический аспект –– определение личностных характеристик автора:

–– родной язык, знание иностранных языков;

–– происхождение, место постоянного проживания;

–– область деятельности, профессия, хобби;

–– пол, возраст, социальное положение, национальность и пр. социальные характеристики;

–– наличие навыков определённого стиля письменной речи;

–– определение факта сознательного искажения письменной речи.

Идентификационный аспект предполагает установление т.н. «языкового паспорта» личности.

По речи можно определить, иностранец ли человек, а иногда даже и его национальность или регион, откуда он приехал. Можно определить и местность, из которой происходит человек – по специфическим особенностям его произношения, отдельным словам и выражениям. Региональные особенности произношения дают представление о том, где человек родился или где прошла большая часть его жизни.

По языковому паспорту человека можно судить об уровне его общей культуры, уровне его воспитанности. Эксперименты показывают, что по речи человека можно определить его возраст – иногда с точностью до 2-3 лет, размеры тела ( худой, средней полноты, полный), рост ( маленького роста, среднего роста, высокий). По речи человека бывает можно определить приблизительно его профессию (по проскальзывающих в речи профессиональным словам и оборотам).

К языковому паспорту относится и информация, которую мы получаем из почерка человека – почерк может много рассказать о человеке, особенно специалисту-графологу. Это – отдельная отрасль науки, очень важная в криминалистике. Однако по сравнению с устным языковым паспортом, который легко опознают и интерпретируют все носителя языка, интерпретация почерка требует обычно специальных знаний, хотя и в этой сфере рядовой человек может сделать определенные выводы о характере и некоторых других особенностях написавшего тот или иной текст человека.

Социальные аспекты проблемы лингвистической идентификации личности имеют разнообразные социокультурные, социопсихологические, профессиональные, межличностные, семейные и другие составляющие. Так, благодаря современным технологиям распознавании речи можно идентифицировать говорящих, в частности, выявить их социально-демографический портрет –– установить пол, возраст, образовательный уровень, профессиональную принадлежность, национальность, место жительства, принадлежность к криминальному миру, интеллектуальный уровень, социальный статус, круг интересов, увлечений, места формирования языковых навыков.

Кроме этого, имеется возможность уточнить черты характера, особенности эмоциональности, общий психический тип и конкретное психофизиологическое состояние в момент говорения и даже диагностировать устойчивые патологии умственно-речевых процессов или наркоалкогольную зависимость во время передачи языкового сообщения. С помощью компьютерно-вычислительных программ определяется тип и уровень сенсорной депривации и других патологий речевой деятельности (этиологических, патогенетических, синдромологических), исходя из особенностей нарушения форм и функций речи, нарушения этапов речепорождающего и речевоспринимающего процесса.

Социальный аспект речевой деятельности ответственен за формирование индивидуального коммуникативного опыта («лингвистической памяти», по определению В. Кинга, 1977), ориентированного на две формы проявления значимости: общественную и личностную. Первая определяет общую линию речевой деятельности индивида, предоставляя для этого функциональный потенциал языковой системы и соответствующий данному этапу развития языка набор нормативных рекомендаций, которыми каждый носитель языка обязан руководствоваться в общении. Вторая, личностная форма проявления значимости решает тактические задачи речевого поведения индивида, поэтому она более произвольна и вариантна.

Вот, как описывает социальную детерминированность различий в произношении Н. С. Трубецкой: «В социально-дифференцированных обществах особенно заметны различия в произношении, основывающиеся на сословном, профессиональном или культурном членении общества. Венский разговорный язык в устах министерского чиновника звучит иначе, чем в устах какого-нибудь продавца. В дореволюционной России представители духовенства, например, отличались спирантным произношением [г] (как звонкое х), хотя все остальные звуки они произносили согласно правилам литературного языка; в литературном русском языке существует особое „дворянское» и „купеческое» произношение! Расхождения в произношении горожан и крестьян, образованных и необразованных встречаются, пожалуй, в любом языке. Часто встречается особое „светское» произношение: характеризуясь небрежной артикуляцией, оно свойственно всякого рода щеголям и пшютам».

Проблема эта уходит в седую древность. Типы социальных вариантных произношений имеются у каждого народа. Вот пример сословно-классовых вариантов языка –– кастовые языки Южной Индии. Представители разных каст одно и тоже слово произносили по-разному: там, где представители высшей касты (брахманы – «жрецы») произносили [ш], представители каст, стоящих на одну-две ступеньки ниже (кшатрии –«воины и правители», вайшьи» «земледельцы и купцы») должны были произносить [ч], а те, кто относились к низшей касте (шудры –– «слуги»), как [с]. Различается мужское и женское произношение (социальные варианты). Например в чукотском языке женщины не произносят звук [р], на его месте используется звук типа русского [и]. Картавое («французское») произношение звука [р] у дворян XIX в. подмечено многими писателями-классиками.

В речи современный молодёжи наблюдается использование так называемого гламурного тона, особенно у женщин (девушек). Главным его признаком является удлинение ударных гласных звуков. Несомненно, при этом изменяется и работа органов речи («речь блондинок»).

Личностная значимость формируется в процессе взаимодействия индивида с системой языка. Уровень владения языком (эмпирический) непосредственно зависит от объема знаний о возможностях системы родного языка и умения материализовать эти знания в речевой деятельности.

Речевая репрезентация социальных свойств личности может иметь различные формы. Лексико-грамматический уровень презентации речи позволяет выявить, что что «люди, употребляющие в речи более длинные предложения, воспринимаются как более „замкнутые», интеллектуально-озабоченные, принципиальные, властные, осмотрительные, напряженные».

Другой заслуживающий внимания вывод касается удельного веса основных частей речи в высказываниях испытуемых и соответствующей лингвистической интерпретации этого явления. Так, например, большое количество существительных, по мнению автора исследования, создает впечатление человека «открытого», расслабленного, безалаберного. Присутствие в высказываниях прилагательных и наречий указывает на замкнутого, интеллектуально уравновешенного и озабоченного человека. Словарное разнообразие свидетельствует о том, что мы имеем дело с осмотрительным человеком (Дашкова, 1982:11). Кроме того, «анализ стратегии оценивания человека по речи показал, что интроверты выявляют тенденцию к большей вариативности в ответах по сравнению с экстравертами. Устные высказывания интровертов характеризуются большей длиной предложений, употреблением большего числа союзов, прилагательных и наречий, личных местоимений. Экстраверты дают более высокое словарное разнообразие, более частое использование существительных, большее количество предложений для выражения замысла речи» (Дашкова, 1982:13).

Основу речевых характеристик индивида составляет «ядро», представляющее собой стабильный набор сочетаемых структурных элементов языка; лексических и грамматических, прежде всего. Одним из наиболее значимых внешних факторов, ответственных за формирование языкового ядра, следует считать социальную среду, в которой проходит становление личности.

Именно словарь, в первую очередь, способен выделить в языковом коллективе группы людей, социальный статус которых закрепляет за ними соответствующий набор лексических единиц. Но это лишь одна сторона медали; вторая обнаруживает себя в способах оформления указанного материала в речи. Например, приглашение к столу «Кушать подано» будет уместно далеко не во всех социальных группах, хотя глаголы «кушать» и «подавать» в изолированном виде не являются маргинальными лексемами. У них разный по объему синонимический ряд и a priori можно считать их аналоги «есть» и «жрать» не менее частотными вариантами глагола «кушать» в соответствующих социальных группах.

Заключенный в камере вряд ли попросит «Принесите мне что-нибудь покушать», точно также как посетитель ресторана, даже если он окажется бывшим заключенным, не скажет официанту «Подайте мне что-нибудь пожрать».

Таким образом, язык является одновременно и средством объединения нации в языковой коллектив и средством дифференциации данного языкового коллектива на ряд социальных объединений (групп). Взаимодействие индивидуумов внутри социальной группы и взаимодействие социальных групп (их представителей) друг с другом регламентируется системой и нормой языка. Система обеспечивает каждой языковой личности равные возможности в реализации коммуникативной цели. Один, к примеру, находясь рядом с вами в транспортном средстве, протянет деньги и скажет: «Передайте». Другой может и вовсе ничего не сказать, если есть визуальный контакт. Третий сочтет необходимым произнести достаточно длинную фразу типа: «Будьте добры, передайте, пожалуйста, деньги».

Возрастной и гендерный аспекты языковой личности. Весьма большое значение для социальной и антропологической характеристик индивида имеют возрастной и гендерный аспекты. Одним из первых на это обратил внимание Н. С. Трубецкой: «В языковых общностях слабо или вовсе не дифференцированных в социальном отношении, исключительное значение приобретают различия по полу и возрасту». Автор «Основ фонологии» иллюстрирует приведенный вывод примерами из дархатского говора монгольского языка, языка чукчей и, как это не покажется странным, русского языка. Последний, как известно, нельзя отнести к языкам со слабой общественной дифференциацией. Н. С. Трубецкой указывает на различия в произношении мужчин и женщин ударного [о]. «Различие между мужским и женским произношением заключается в степени дифтонгизации [о]» (у женщин она более значительна. — В. Н.). Однако «если мужчина произнесет [о] с лабиализацией, характерной для нормального женского произношения, такое произношение сразу бросается в глаза как женственное и аффектированное» (Трубецкой, 2000:27).

Что касается возрастного фактора, то Н. С. Трубецкой констатирует различия в произношении возрастных групп, имеющие место во многих языках, замечая, что «нужно быть осторожным и не смешивать условные различия с различиями, данными от природы. Когда дети заменяют тот или иной звук другим, поскольку правильное произношение его усваивается лишь со временем, в этом нет еще ничего экспрессивно-фонологического (как и во всех случаях патологических ошибок речи). Но экспрессивно-фонологический факт налицо, когда ребенок, будучи в состоянии вполне точно воспроизвести произношение взрослых, намеренно не делает этого или когда молодой человек преднамеренно остерегается воспроизводить произношение пожилых людей. с тем, чтобы только не показаться старомодным и смешным. Иной раз речь идет об исключительно тонких оттенках, таких, например, как нюансы интонации и т. п.».

Следовательно, возрастная индикация личности только на первый взгляд может показаться простым делом, хотя не представляет труда идентифицировать по голосу, например, детей и стариков. Физиология голосовых связок, их возрастные изменения являются достаточно надежным фактором определения нижней и верхней возрастных границ. И все же одну оговорку сделать необходимо. Идентификация представителей старшего поколения по голосу не может основываться только на соответствующих данному возрасту тембральных параметрах, имеющих в обыденной жизни такие определения, как «дребезжащий», «надтреснутый», «кашляющий», «сухой» и т. п. С возрастом снижается жизненная емкость легких, уменьшается эластичность мышц. Поэтому старческий голос воспринимается как тихий, слабый, нечеткий, замедленный».

В значительной мере акцент в определении возрастных характеристик индивида при отсутствии визуальной поддержки должен быть смещен на содержательный аспект речи: лексику, грамматику, фразеологию. Так, носители языка, получившие осознанное представление о языковой норме в соответствующем возрасте, сохраняют его на протяжении всей жизни. Данная аргументация иллюстрируется примером: «Едва ли старик скажет „до фонаря» или „до фени», но и юноша не употребит выражений „соблаговолите», „не извольте беспокоиться»»

Рассмотрим гендерный аспект языковой личности. Одним из первых, обративших внимание на концептуальные различия социального пола (т. е. гендера), был Аристотель. Мужское начало в его трудах ассоциировалось с духовным (формой), а женское — с телесным (материей).

В 80-90 гг. прошлого столетия проблема гендера весьма интенсивно и небезуспешно исследовалась в зарубежной и отечественной науке (социологии, экономике, лингвистике). Так, в США Э. Странд и К. Джонсон провели фонетический эксперимент, направленный на доказательство того, как восприятие людьми речи меняется в зависимости от установок относительно пола говорящего –– например, использование высокого восходящего тона является проявлением осторожной позиции женщины, когда к ней подходит незнакомый мужчина и задаёт вопрос [Strand, Johnson 1996]. Оказалось также, что произношение звука [s] может варьироваться по частоте и женщины произносят этот звук выше чем мужчинами. Более высокая частота произнесения ведет к тому, что звук /s/ в слове sin начинает звучать близко к звуку /sh/ в слове shin. [Григорян 2004: 118].

В отечественной лингвистике в работе Е.А. Земской и др. [Земская 1993] отмечается, что женское ассоциативное поле выглядит более обобщенным и «гуманистическим» (природа, животные, повседневная жизнь); ассоциативное поле мужчин включает в себя спорт, охоту, профессиональную и военную сферу. Интересно, что и друг друга представители разных полов оценивают с разных позиций: в образе современной женщины для мужчин основными оказываются черты, так или иначе связанные с ее отношениями к мужчинам; для женщин же наиболее актуальными являются ее деловые качества.

Основная задача заключается в формировании инвентаря классификационных признаков мужской и женской речи:

1. Женщинам более свойственны фатические речевые акты; они легче переключаются, «меняют» роли в акте коммуникации.

2. В качестве аргументов женщины чаще ссылаются и приводят примеры конкретных случаев из личного опыта или ближайшего окружения.

3. В мужской речи отмечается (у женщин такая характеристика не отмечается) терминологичносгь, стремление к точности номинации, более сильное влияние фактора «профессия», большая, по сравнению с женской, тенденция к использованию экспрессивных, особенно стилистически сниженных средств, намеренное огрубление речи. Ненормативную лексику используют в однополых группах и мужчины, и женщины. В смешанных группах использовать ее не принято.

4. К типичным чертам женской речи относится гипербо- лизованная экспрессивность и более частое использование междометий типа «ой!».

5. Женская речь обнаруживает большую концентрацию эмоционально-оценочной лексики, а в мужской оценочная лексика чаще стилистически нейтральна. Женщины склонны к интенсификации, прежде всего положительных оценок. Мужчины более выражено используют отрицательную оценку, включая стилистически сниженную, бранную лексику и инвективы.

В одной из последних работ Р.К. Потапова вводит понятие сексолекта, которое, наряду с уже общепринятыми в прагмалингвистике понятиями диалекта и социолекта, должно привести к созданию «портрета» говорящего. Автор полагает, что именно сексолект «наиболее полно и адекватно отражает наличие ряда особенностей, присущих индивидууму, не только с учетом его исконного (базового) физиологического пола, но также и имитируемого противоположного пола».

Составляющими сексолекта являются фонационные (голосовые), артикуляторные и просодические характеристики речи.Р.К. Потапова утверждает, что «телосложение связано со строением голосового аппарата и, прежде всего, гортани» и что человек, обладающий «глубоким и богатым тембром голоса (басом) — это обычно человек высокого роста с длинной шеей, длинными конечностями и удлиненной грудной клеткой».

Результаты анализа Р.К. Потаповой одной из основных характеристик не только сексолекта, но и вообще человеческого голоса, — частоты основного тона (ЧОТ) — в семи возрастных группах мужчин и женщин интересны по двум причинам: во-первых, здесь подтверждается общепринятая позиция соотношения ЧОТ у мужчин и женщин в пропорции «1:2 (118 Гц — мужчины) — (205 Гц — женщины); во-вторых, у женщин с увеличением возраста, оказывается, имеет место постепенное снижение ЧОТ.

Различия между мужчинами и женщинами в супрасегментном оформлении высказывании определяются тем, что: «для женской речи, как правило, при нейтральном эмоциональном состоянии характерна большая степень мелодической изрезанности (наличие больших межслоговых и внутрислоговых интервалов ЧОТ, больший мелодический диапазон, более высокий регистр, ускоренный темп). Для мужской речи данные признаки также присущи, но с противоположным знаком».

Р.К. Потапова обращает внимание читателя на возможные объективные трудности в распознавании представителей двух основных сексолектов. Речь идет о тех случаях, когда пограничные проявления сексолекта стерты. Здесь же отмечается существенная роль этнических и психологических факторов, способных изменить базовые параметры голоса. Последние замечания Р.К. Потаповой хорошо согласуются с общепризнанным фактом экспериментальной фонетики о значимости пограничных (переходных) участков речевых сегментов (звуков).

Наши исследования так же выявили варианты «женских» и «мужских» фонем русской речи. Причём при анализе использовалась не только акустическая особенность данных гендерных фонем (мужской фон речи намного ниже чем женский), но и артикуляционный аспект. Вот он как раз и способствовал характеристике женской речи. Например, женщины при произнесении фонемы [с] артикулируют кончик языка ближе к зубам, тогда как у мужчин –– артикуляция этого звука связана с зубами.

И дело здесь, по мнению автора цитаты, не в том, что необразованный человек не понимает определенных слов, а в том, что определенные сферы бытия для такого человека просто закрыты.

С уровнем и спецификой образования связана такая характеристика индивида, как языковая компетенция, являющаяся одним из показателей социального статуса человека. В. И. Карасик выделяет в языковой компетенции человека несколько измерений: 1) актуальное / виртуальное владение языком; 2) нормативная правильность; 3) системная правильность; 4) языковое богатство. Замечена следующая закономерность реализации языка людьми с разным уровнем образования: чем он (уровень) ниже, тем более важно соблюдение правил языковых игр, сводящихся к максимальному использованию соответствующих языковых средств в акте коммуникации. Надежными маркерами недостатка образования по нашим наблюдениям могут быть излишняя детализация описываемых событий и преимущественное использование в монологических высказываниях прямой речи (Я ему говорю:А он мне:«. »).

Реализация социального статуса посредством языка может иметь намеренный характер. В. И. Карасик приводит в этой связи интересный пример: в Бурунди люди низкого статуса в общении с вышестоящими обязаны изъясняться сбивчиво. Такого рода речевое поведение, кстати говоря, может быть и непроизвольным. Общение с человеком, занимающим более высокое положение, как правило, заставляет затрачивать большое количество нервной энергии, что не может не сказаться на содержании и форме речи. Социальная или должностная субординация имеет и соответствующие речевые модели, которые «позволены» вышестоящей социальной группе и «не позволены» занимающим в социальной иерархии общества более низкое положение людям.

В современном русском языке речевая субординация постепенно нивелировалась, однако, во времена не столь отдаленные социальная дифференциация языковых средств была существенной. В особенности, это касалось лексики. Существовал определенный инвентарь лексем, закрепленных в общественном сознании за соответствующей социальной группой. Такие слова, как, «ну-с», «голубчик», «уважаемый», «батенька Вы мой», «братец» и т. д., являлись маркером людей, занимавших высокое социальное положение. Человек более низкого социального статуса не мог позволить себе употребить такие слова в беседе с начальником или человеком более высокого социального ранга. Равно как и последний не использовал в речи, общаясь с низшим сословием, социально маркированную лексику этой группы.

Существуют и формальные (количественные) отличия речепроизводства, детерминированные социальными признаками. В монографии В. И. Карасика, в частности, отмечаются различия в линейных характеристиках речи. Ограниченный код, полагает В. И. Карасик, связан с тенденцией растворения индивида в группе, с «групповой солидарностью, присущей низким слоям». Развернутый код ассоциируется с выделением личности, с тенденцией к индивидуализации говорящего.

Письменный текст также дает очень много информации для идентификации личности. Письму присущ более осмысленный подход, характеризующийся таким важным фактором, как время, позволяющим адекватно и взвешенно реализовать все формы «Я», как многоуровневого явления, не всегда вписывающегося в ритм звукового языка.

Есть еще содержательная сторона письма (письменная речь), определяемая такими факторами, как мышление, логика, уровень образования и т. д. Грамотный человек, имитирующий малограмотное письмо, делает ошибки, но обычно не те, которые допускает подлинно малограмотный человек. По этим ошибкам и определяют фальсификацию (ср. в этом плане знаменитый «албанский язык»).

Т. М. Николаева считает, что «проблема опознавания и идентификации рукописи есть проблема определения взаимозависимости некоторого структурного единства, все члены которого определяют друг друга, т. е. человек с каким-то типом выработан- ности почерка не может употребить какие-то обороты и т. д. Эго проблема описания идиолекта. Однако камнем преткновения в этих случаях остается возможность списывания одним человеком документа, составленного другим.

Отсутствие партнера по коммуникации должно быть чем-то компенсировано. Таким средством компенсации в письме является высокий уровень развертывания плана содержания высказывания. Интенция в письменной речи имеет гораздо более четкие и прагматичные очертания. Реализация коммуникативного намерения письменной личности сопряжена с той или иной степенью самопрезентации.

Ученые считают, что языковая личность в письменных текстах проявляется больше на экспонентном и субстанциональном уровне, чем на интенциональном. Выделяется четыре психотипа письменной личности: 1) традиционалисты (38%), письменная деятельность которых детерминирована сочетанием сенсорики и тактики; 2) реалисты (24 %), представляющие собой соединение сенсорики и восприятия; 3) концептуалисты (12%), руководствующиеся в письме интуицией и логикой; 4) идеалисты (26%), демонстрирующие связь интуиции и эмоций. Каждый из указанных психотипов характеризуется соответствующими личностными признаками.

Анализ экспериментального материала позволил, в частности, установить, что «реалисты» склонны к динамическому представлению в описании событий, что свидетельствует о лабильности, подвижности их психики. В этом плане к ним примыкают «идеалисты» и «концептуалисты».

Обращают на себя внимание также наблюдения, касающиеся выбора синтаксической связи языковой личностью. Приведенные данные свидетельствуют о том, что «сочинительная связь отражает ассоциативный способ связывания мыслей, не дифференцируя виды отношений, но коррелируя с когнитивной простотой». Результаты анализа показали, что к подчинительным способам подачи информации в большей мере тяготеют «концептуалисты» (71 %) и «реалисты» (62 %).

Наиболее сложной структурой текста с позиции теморематических отношений оказывается у «концептуалистов» и «идеалистов». «Концептуалисты», кроме того, занимают лидирующую позицию по языковой креативности, поскольку обладают способностью оценки описываемого события и ее вербализации. На втором месте находятся «традиционалисты», в деятельности которых преобладает сенсорика с опорой на внешние переживания и способностью нести ответственность за свои субъективные оценки.

Анализ письменного текста, разумеется, не содержит такого количества сведений о его авторе, которое присуще тексту звуковому. Однако существует некий минимальный объем информации, обнаружить который в тексте не составляет большого труда. Приведем пример и попытаемся вместе с читателем проанализировать нижеследующий текст и, по возможности, определить личностные характеристики автора.

Я очень люблю Лондон. Москва меня пугает. Она мне представляется трехглавым драконом, от которого нужно отбиваться, чтобы он меня не сьел. К тому же я люблю ходить пешком, а в Москве не оченъ-то походишь — грязь, да и темп жизни здесь совсем другой. А в Лондоне стараюсь всегда ходить пешком. Встречаю столько любопытного: старинные барельефы на домах, узкие улочки, забавные названия — Зеленая деревня, Деревня Ведьм или Черного Горшка — и все это в самом центре! (Газета «Панорама». СПб., 2005. № 48).

Что сразу бросается в глаза:

1) Автор текста, по всей видимости, долгое время жил в Москве, прежде чем переехать в Лондон.

2) Москва не нравится, Лондон нравится.

3) Автору текста больше по душе размеренный, относительно спокойный, уравновешенный ритм жизни, присущий, по его мнению, Лондону.

4) У автора текста есть время и возможность часто ходить пешком по городу. Это значит, что он довольно молод и его работа не регламентирована жестким графиком. Вероятно, автор представляет творческую профессию, либо у него свое дело.

5) Автор чистоплотен и чувственен, что дает возможность предположить его принадлежность к слабому полу.

6) Автор хорошо обеспечен материально, поскольку живет либо в центре Лондона, либо неподалеку от центра.

7) Автор достаточно образован; текст хорошо сбалансирован грамматически, лексически и стилистически.

Беглый анализ текста, как мы видим, дал достаточно значимую для оценки его автора информацию. Нельзя не отметить и относительно высокую степень самопрезентации, реализованную посредством текста, что, конечно, упростило задачу. Его экспрессивность свидетельствует об отсутствии каких-либо интенциональных ограничений. Автор текста — открытый, состоявшийся (социально и профессионально), целеустремленный, психически уравновешенный, неглупый человек.

В наше время существуют достаточно надежные приципы идентификации и диагностики личности по текстовым данным. Так, еще во время второй мировой войны был разработан показатель (индекс) удобочитаемости – так называемый индекс Флэша (The Flesh Index), который использовался военными для установления авторства документов. Этот показатель использовался на Гамбургском и Нюрнбергском судебных процессах в целях авторизации определенных документов для привлечения к суду конкретных лиц.

Кроме того, при её разработке учитывались особенности работы человеческого мозга. В процессе чтения мозг и глаза читающего сосредотачиваются «на последовательных знаках препинания, допуская предварительное суждение относительно значения текста (до данного знака препинания), которое формируется в мозгу читателя. Естественные перерывы в тексте, например, знаки препинания или новые параграфы, позволяют мозгу человека осмыслить прочитанный текст.

Чем длиннее слово, предложение или параграф, тем больше времени необходимо мозгу, чтобы осмыслить прочитанный отрезок текста (например, предложение). Таким образом, длинные слова и предложения трудны для восприятия, и понимания.

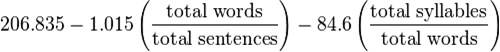

Метод Рудольфа Флеша, изначально для английского языка, оценивает сложность текста по следующей формуле:

FRE = 206.835 − (1.015 × ASL) − (84.6 × ASW)

ASL — средняя длина предложения в словах (англ. Average Sentence Length).

ASW — средняя длина слова в слогах (англ. Average Number of Syllables per Word)[2]

Индекс по шкале FRES (Flesch Reading Ease Scale) распределяется таким образом:

100: Очень легко читается. Средняя длина предложения составляет 12 или менeе слов. Нет слов из более чем двух слогов.

65 : простой английский язык. Средняя длина предложения составляет от 15 до 20 слов. В среднем слова имеют 2 слога.

30 : Немного трудно читать. Предложения содержат до 25-ти слов. Обычно, двусложные слова.

0 : Очень трудно читать. B среднем предложение имеет 37 слов. Слово имеет в среднем более 2-х слогов

Для английского яз. значение 90-100 соответствует легкому тексту для младших школьников, 60-70 — тексту, который могут читать выпускники школы, тексты с индексом 0-30 предназначены для людей с высшим образованием.

В связи с тем, что в русском языке средняя длина предложения меньше (за счет меньшего использования служебных слов, таких как артикли или вспомогательные глаголы), а слова в среднем длиннее, было предпринято несколько попыток улучшить этот индекс, например, сравнением индексов, полученных для оригинальных английских текстов и их переводов[3]

FRE = 206.835 − (1.3 × ASL) − (60.1 × ASW)

Затем была создана специальная программа подсчета, ныне известная как индекс Флэша — Кинкейда, представляющая собой одну из наиболее точных, достоверных и обоснованных методик в зарубежных судебных исследованиях. Достаточно указать, что правительственные документы США перед сдачей в печать подлежат обязательному тестированию по индексу Флэша — Кинкейда, по результатам которого в них вносятся определенные коррективы.

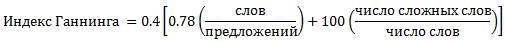

В 1945 г. Р. Ганнингом был разработан так называемый FOG-индекс (The Gunning FOG Index), который вскоре стал более распространенной техникой, чем индекс Флэша, но только не в среде профессионалов, по-прежнему предпочитающих показатель Флэша. Здесь учитываются те же факторы, что и у Флэша, но данный индекс намного менее чувствителен к тонкостям и поэтому неприменим в научной практике.

Индекс туманности Ганнинга (или Фог-индекс) используется как индикатор для определения уровня удобочитаемости написанного по критерию: какой уровень образования нужен читателям, чтобы понять текст.

Для русскоязычных текстов вычисляется по формуле

число сложных слов — количество слов, с числом слогов больше четырёх;

0.78 — поправочный коэффициент для русского языка.

Позднее стали появляться и более эффективные методики, позволяющие помимо атрибуции текста высказывать и веские гипотезы относительно психологического портрета автора изучаемого текста, даже его установочных (розыскных) данных. В 1979 г. К. Р. Шерер в монографии «Социальные показатели в речи» [12] указал на возможность выявления по речи не только социальных характеристик его автора (влияние региона, положение в обществе, образование, род занятий и социальная роль), но и физических особенностей (пол, возраст, состояние здоровья), а также некоторых психологических черт. Он же предложил использовать для выявления этих характеристик, так называемую стилометрию (статистическую стилистику), которая опирается на: подсчет частоты и природы лексических, орфографических, синтаксических и грамматических ошибок; исследование стилистических факторов письменной речи (длина слов, длина предложений; количество слогов, приставок и суффиксов на 100 слов); процент встречаемости в тексте частей речи: соотношения глаголов к прилагательным, глаголов — к существительным и т. п., а также показатель TTR (Type Token Ratio) — представление в форме десятичной дроби соотношения количества различных слов с общим количеством слов в тексте.

Со времени появления компьютера исследователи письменного текста активно стали изучать его возможности для автоматизированного подсчета различных факторов (лингвистических категорий), которые уже после этого могли быть подвергнуты анализу и содержательной интерпретации.

Например, большими возможностями обладает компьютерная программа — Prostyle (США), которая осуществляет в реальном режиме времени анализ вводимого текста и выводит в порядке номеров факторы, позволяющие провести статистический анализ значения в любых расхождениях в двух исследуемых текстах (например, письменное признание своей вины и более ранний документ, написанный обвиняемым). Среди факторов, учитываемых программой Prostyle, находятся:

— предельный индекс четкости (насколько данный текст легок или труден для понимания);

— показатель частотности страдательных конструкций, позволяющий достаточно точно выявить индивидуальные особенности автора;

— количество используемых лексических единиц, которое при вычислении процента соотношения с общим количеством слов в тексте дает показатель словарного запаса автора;

— процент сложных слов по префиксам, суффиксам, количеству слогов (в Prostyle — только по последнему фактору);

— средняя длина предложения, прямо коррелирующая с уровнем образования автора;

— «читательский возраст», представляемый данным текстом;

— количество погрешностей письменного стиля в тексте (возможные ошибки: неправильное употребление абстрактных существительных; неправильное употребление глагольных форм и предлогов; опущение глагола; неуместное употребление сленга и жаргона; использование устаревших, высокопарных слов; нарушение пассивных конструкций; грубые и непристойные слова; слабое знание английского языка).

Дополнительно программа имеет пятиуровневую систему оценок от «отлично» (менее пяти ошибок) до «неудовлетворительно» (более 50 ошибок), что также немаловажно для оценок личности автора или исполнителя текста. Многофакторный анализ, представленный в Prostyle, имеет несомненное преимущество: вероятные расхождения могут быть протестированы несколько раз, а погрешности анализа сведены к минимуму.

Из отечественных программ компьютеризованной обработки текстов наиболее интересными являются программы В.И. Батова с коллегами и В.П. Белянина (1996).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. Лингвистическая идентификация личности (семинарское занятие)